第5章:統合力&創造力(2)広げた音空間で「1曲」を捉えるために

統合力&創造力

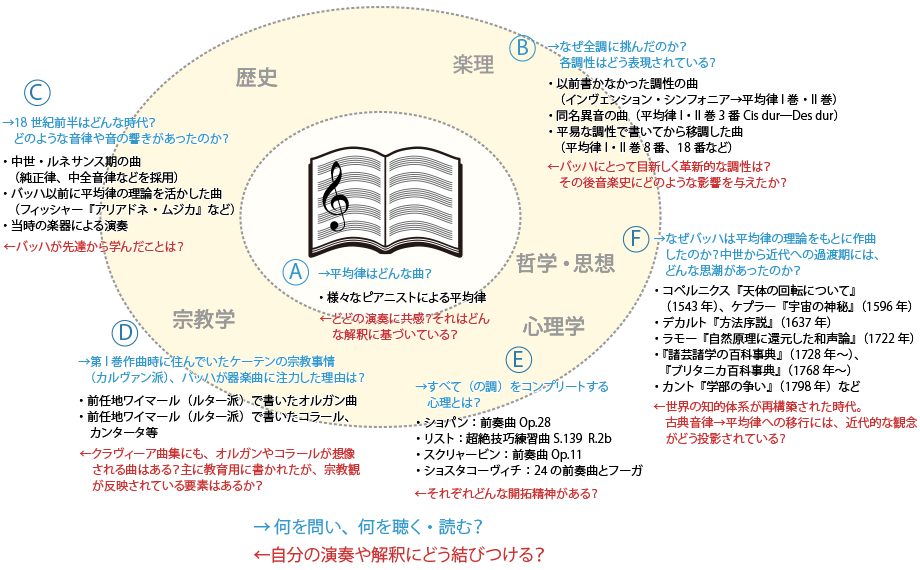

前回記事の「バッハはなぜ平均律を書いたのか」という問いは、とても大きい。大きすぎて、どこからどう問いかけたらいいのか悩むかもしれない。実は、それが問いの目的である。様々な角度から問いかけてみるプロセスが、複層的に理解し、本質や真相に近づいていくきっかけになる。

音楽に限らず、「□□とはこういうもの」「〇〇以外の解釈はない」という定説にこだわりすぎると、自分独自の視点や感覚で気づいたことがあっても、スルーしてしまうことがある。しかしその「?」を一つの切り口にしたときに、物事の新たな側面が見えてくる。実はそれこそが、問いを発し、問いに答える鍵なのである(第1・2章参照)。

ところで日本では、2020年に大学入試改革が予定されている。ここで大きく変わるのは、「問いの質」である。フランスやイギリスなど欧米の高等教育に近づく可能性がある(参考:「質問を通して学びを深める~フランスの小学校と高校の授業風景から」)。

たとえば『2020年大学入試改革』(石川一郎著)によれば、ケンブリッジ大学の口頭試問は 「木を描くとします。その木は現実のものですか?」「火星人に人間をどう説明しますか?」、オックスフォード大学の口頭試問は「カタツムリに意識はあるでしょうか?」(p70)といった具合である。多様な視点が求められる、統合的なテーマだ。

これに対してどう答えればいいのか?決められた選択肢はなく、唯一の正解もない。切り口を自ら探し、知りうる知識を活かしてその根拠を示す、つまりプロセスそのものが回答となる。そうすると、切り口に思考の柔軟性や発想力が現れる。いわゆるクリティカル・シンキング、またはクリエイティブ・シンキングである(※最終的にどのような入試形態になるかはまだ未知数)。石川氏は同著において、知識偏重に陥ることなく、「知識への問いかけ」ができるようにするトレーニングがアクティブ・ラーニング型授業の肝であるとし、それに応えるには、自分の体験を通して「自分軸」を打ち出すことが大事だと述べている(石川一郎著『2020年大学入試改革』p106、116)。

すでに進学校の一部では、各教科の学びの上に、それらを統合的に学ぶ教科があるという(麻布中高の「教養総合」、かえつ有明中高の「サイエンス科」など)。各分野で学んだ知識を統括し、社会や世界・自然・文化のためにどう活かしたらよいか、というより大きなテーマに取り組むのである。国際バカロレア採択校でもそれに近い教育課程を有する。こちらをご参照頂きたい(「音楽で思考力を~国際バカロレア」、「グローバルネットワーク校の地域色生かした教育~ウィーン校では音楽を」)。

大学入試は音楽とは直接関係ないという見方もあるかもしれないが、ヨーロッパを起源とする音楽こそ、こうした「問答」の中から生まれてきたと考えられる。たとえばソナタにおいては、問いが曲に緊張(テンション)を与え、発展させ、解決へと導く。(参照:第3章③「音空間を俯瞰・要約する」)。

実際にクリエィティブ・シンキングの考え方を音楽に応用すると、どうなるだろうか?リズム、メロディ、ハーモニー、様式や形式、楽曲構造など、それぞれ音楽的要素の学びがある。そして作曲の背景など、音楽関連要素の学びがある。さらに、それらを統合すると何が見えてくるのだろうか?いわゆる「作曲家のメッセージを読み解く」というのは、それらを統合した問いかけなのである。また国際コンクールでは課題曲なしのフリープログラムが増えているが、これもいわば学びの統合である。

では「なぜバッハは平均律を書いたのだろうか?」の問いに戻ろう。前回の記事をご覧になった方は、どのような問いを考えられただろうか?問いも、それを考察するための資料も、そこから引き出される仮説や解釈も、一人一人違うだろう。音源を聴いたり資料を読み進めば、また新たな問いが出てくるかもしれない。

一番大事なのは、自分が感じた「?」を探究していくプロセスなのである。問いを見出すのは自分、答えの導き方を教えてくれるのが先生。面白いと思える学び方を覚えれば、自分や自分が関わる音楽や物事を発展させていくことができるだろう。

- (A)演奏・奏法

-

平均律はどんな曲?

- 様々なピアニストによる平均律

どの演奏に共感?それはどんな解釈に基づいている? - (B)楽理

-

なぜ全調に挑んだのか?各調性はどう表現されている?

- 以前書かなかった調性の曲(インヴェンション・シンフォニア→平均律I巻・II巻)

- 同名異音の曲(平均律I・II巻3番Cis dur―Des dur)

- 平易な調性で書いてから移調した曲(平均律I・II巻8番、18番など)

バッハにとって目新しく革新的な調性は?その後音楽史にどのような影響を与えたか? - (C)歴史

-

18世紀前半はどんな時代?どのような音律や音の響きがあったのか?

- 中世・ルネサンス期の曲(純正律、中全音律などを採用)

- バッハ以前に平均律の理論を活かした曲(フィッシャー『アリアドネ・ムジカ』など)

- 当時の楽器による演奏

バッハが先達から学んだことは? - (D)宗教学

-

第I巻作曲時に住んでいたケーテンの宗教事情(カルヴァン派)、バッハが器楽曲に注力した理由は?

- 前任地ワイマール(ルター派)で書いたオルガン曲

- 前任地ワイマール(ルター派)で書いたコラール、カンタータ等

クラヴィーア曲集にも、オルガンやコラールが想像される曲はある?主に教育用に書かれたが、宗教観が反映されている要素はあるか? - (E)心理学

-

すべて(の調)をコンプリートする心理とは?

- ショパン:前奏曲Op.28

- リスト:超絶技巧練習曲S.139 R.2b

- スクリャービン:前奏曲 Op.11

- ショスタコーヴィチ:24の前奏曲とフーガ

それぞれどんな開拓精神がある? - (F)思想・哲学

-

なぜバッハは平均律の理論をもとに作曲したのか?中世から近代への過渡期には、どんな思潮があったのか?

- コペルニクス『天体の回転について』(1543年)、ケプラー『宇宙の神秘』(1596年)

- デカルト『方法序説』(1637年)

- ラモー『自然原理に還元した和声論』(1723年)

- 『諸芸諸学の百科事典』(1728年~)、『ブリタニカ百科事典』(1768年~)

- カント『学部の争い』(1798年)など

世界の知的体系が再構築された時代。古典音律→平均律への移行には、近代的な観念がどう投影されている?

これらから何が分かるだろうか?J.S.バッハ(1685~1750年)は音楽史でいえばバロック末期の作曲家だが、より大きな歴史の流れでとらえると、中世から近代への過渡期にいた。中世は何においても「神の意思」が尊重された。自然倍音列の第3音(完全五度)を美しく響かせる純正律が長らく重んじられ、自然倍音列の第5音(長三度)を新たな協和音程として良く響かせる中全音律(ミーントーン)が現れるまで時間を要している。そんな時代において、音階を12等分するという平均律の理論はまったく新しい発想法であり、人工的につくられた音階だと批判も受けた。しかしバッハはそれによって転調の自由や表現の自由を手に入れ、新たな音楽の地平線を拓いた。深い信仰心と合理性をあわせもつバッハは、中世と近代という二つの世界観を統合できた人物だったといえるかもしれない。

なお、今ふたたび古典音律・調律に関心が高まっているのは興味深い。