第4章:推察力&発想力(1)見える音空間を関連づける(プログラム)

推察力&発想力

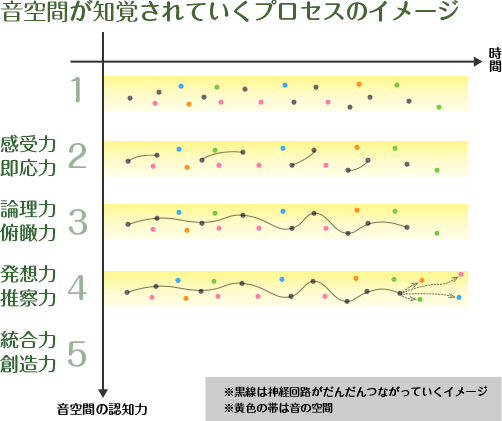

1音、1フレーズ、1モチーフ、1曲、1プログラム・・・脳が認知できる時空間のまとまりは、学習を繰り返すうちに長く複層的になっていく。1プログラムとなれば、複数の曲の関連性にも着目することになる。

プログラム構成は、演奏者の音楽観を示すとともに、どのようにレパートリーを研究・開発しているかも伺える。本来は1曲1曲が独立しているので、必ずしもプログラム全体を関連づける必要性はないのだが、時折すべてが有機的に繋がっているプログラムに出会うことがあり、聴き手にも新鮮な発見がある。最近ではフリープログラムを掲げる国際コンクールも増え、またリサイタルや音楽祭などでは意欲的・挑戦的なプログラムも多い。曲と曲の関連性を考える良い機会になるだろう。

まず、見える点と点(曲)を結んでみよう。たとえば時代様式や作曲家の系譜に沿ってプログラムを並べると、なぜどのように様式・形式が変化したのか、作曲技法がどう発展したのか、などを論理的に考察するきっかけとなる。さらに、見えにくい点と点を結んでみる。たとえば時代様式が離れた曲同士にも、何らかの関連性を見出すことで、発想力や推察力に結びつく。いずれにしても、点(個々の楽曲)を、確実に柔軟に理解しておくことが大事である。前章で述べた要約力や概念化の力がそれを助けてくれるだろう(第3章③ ④)。

こうした推察力・類推力・発想力などは、これからの時代に必要な能力になるだろう。2020年度大学入試改革も、これが一つの焦点だと思われる。

たとえばショパンを例に挙げてみよう。2015年度ショパン国際コンクールでは、プログラムを工夫するピアニストが増えた印象だった。

曲順や演奏に、天と地を結ぶようなニュアンスが感じられた3位のケイト・リウさん(Kate Liu、米国)。空想の世界のような即興曲Op.51から、ふっと足を下ろして地上に戻ってきたようにマズルカOp.56-1を始め、Op.56-2では力強く大地を踏み鳴らし、Op.56-3は民衆が哀愁帯びた旋律を歌うように。このOp.51, Op.56の繋ぎ方や表現に、音楽的な関連性が見えた。(3次予選2日目「夢か幻か、新境地か」)

ショパンの心の旅路を表現したようなプログラム構成は、セミファイナリストのジ・シューさん(Zi Xu、中国)。冒頭、心の葛藤のような前奏曲Op.28-14から始まる。自問自答するようにバス音Dを3度鳴らして最終曲が締めくくられた後、同胞の詩人ヴィトフィッキに捧げられたマズルカOp.41-1では、それに呼応するように半音上のDisが同じ音質で連打され、さらに増幅していく心の叫びのように感じられた。ソナタ3番Op.58は音楽と対話するような第1・2楽章を経て、第3楽章では深みある音で心の問いかけを繰り返し、最後は決意に満ちた音で終えた。(3次予選3日目「心が映し出すもの」)

ショパンは厳しい現実を超越するような、非現実的なまでに美しい世界を音楽で描いた。ゲオルギス・オソキンスさん(Georgijs Osokins、ラトヴィア、ファイナリスト)は、その世界観を表現したプログラム。覚めやらぬ夢のような子守唄Op.57から始まり、流れるように美しい即興曲Op.51、そしてソナタOp.58もどこか現実的でない、夢幻の世界のような音でテーマが呈示された。本人いわく、「三次予選は子守唄で始めました。この曲は別の惑星のような、別世界のような音楽です。そしてポーランドの心に寄り添う悲劇的なマズルカ、また即興曲Op.51はソナタOp.58と繋がっています。このソナタも悲劇的です。最後のワルツはショパンが生きていた時代を象徴するような音楽です。全ての曲が繋がり、またソナタの各楽章、マズルカの各曲も繋がっています。この繋がり、関連性がとても大事だと思っています。」(3次予選2日目「夢か幻か、新境地か」)

同一作曲家で曲をそろえる場合、切り口を工夫することで、知られざる曲の魅力を発見したり、作曲家の精神性により深く迫ることができる。ショパンはポーランド語の歌詞による歌曲を書いているが、ピアノ曲以上に本音の心情を吐露するような作品が多い。2010年度ショパンとヨーロッパ音楽祭では、ショパン、パデレフスキ、シューマンの歌曲と組み合わせたプログラムで、ショパンの内的な特徴を知ることができた。また、古典から初期ロマン派への系譜をたどりながらショパンへと至るプログラム(クラウス、ハイドン、ボッケリーニ、ロッシーニ、ショパン)では、若かりし頃のショパンの精神に触れることもできた。一人の作曲家にも様々な切り口があるので、多面的に学ぶきっかけになるだろう。

昨今国際コンクールはフリープログラムが増えているが、その先駆け的存在の2013年度ヴァン・クライバーン国際コンクールから(予選I・II、セミファイナル、すべて自由選曲)。

作曲家の系譜や時代形式の変遷に着目したプログラムからは、歴史の流れが感じられる。2位のベアトリーチェ・ラナさん(Beatrice Rana、イタリア)はこう述べる。「予選IとIIに連続性を持たせるため、Iでは進化した変奏曲形式であるシューマンの交響的練習曲で終わり、IIはシューマン初期のアベッグ変奏曲で始めました。また冒頭にクレメンティのソナタOp.40-2を弾きましたが、彼は古典派の重要な作曲家の一人で、ベートーヴェンを敬愛し、現代ピアノの発展にも寄与しました。イタリアオペラの影響を強く受け、彼自身もリストにまで行き着くような影響力を残しています。皆さんにもっとクレメンティのことを知ってほしくて、今回プログラムに入れました」。(ヴァン・クライバーン国際コンクール予選I )

時代を超えて継承される作曲書法に着目したジェイソン・ギルハムさん(Jayson Guillham、オーストラリア、セミファイナリスト)は、次のように曲を配置していた。「予選I(バッハ―リゲティ―ショパン)は、リゲティはバッハのように対位法的で多くの声部があり、またショパンのピアノ書法にも影響を受けているので、リゲティを挟んでこの3人の作曲家を並べました。予選IIは、ベートーヴェン(ソナタ第21番Op.53「ワルトシュタイン」)とリスト(ペトラルカのソネット123、スペイン狂詩曲)はピアノという鍵盤楽器の可能性を極限まで押し広げた人であり、チェルニーを挟んで同じ系譜に属しているので、この2人の作品を取り上げました。ベートーヴェンはワルトシュタイン・ソナタを書く直前に新しいピアノを入手していて、新しい音の響き、音域や音量の拡大など、様々な可能性を試みています。ちょうど同じ時期にピアノ協奏曲第4番(ファイナルで選曲)も作曲しています。」。(ヴァン・クライバーン国際コンクール予選II)

一方、ある特定の時代に着目すると、当時の芸術思潮が感じられる。2012年度タングルウッド音楽祭では、1911年~1912年の声楽曲をテーマにしたリサイタル『ピエロへのオマージュ』があった。アイアランド『ウェイフェアーの歌』、ラフマニノフ、ヴィラ=ロボス『ミニアチュラス』、ドビュッシーとラヴェルの『ステファヌ・マラルメの3つの詩』、ファリャ『プシュケ』等、そしてシェーンベルグ『月に憑かれたピエロ』で締め括られた。20世紀初頭の新しい思潮や価値観の台頭による混乱、矛盾、夢想、狂気といったシュールな世界観が反映されたプログラムだった。

国・地域・文化圏を切り口にすれば、そこに関わってきた多くの音楽家、その音楽文化がどのように発展してきたのかが分かる。2012年度アスペン音楽祭では「Made in America」をテーマに掲げ、音楽家・音楽史にとってのアメリカの存在意義が探究された。ガーシュウィン『ラプソディー・イン・ブルー』を皮切りに、アメリカ人作曲家(ガーシュウィン、バーバー、アイヴス、コープランド、クラム、ヒグドン、バーンスタイン、ボルコム、ライヒなど)、アメリカにインスピレーションを得た曲(ドヴォルザークなど)、アメリカに移住・亡命した作曲家(ストラヴィンスキー、シェーンベルグ、ヒンデミット、バルトーク、マーラーなど)、別の道を歩んだ作曲家(ショスタコーヴィチ、ベルクなど)も含めて、アメリカにまつわる作品が多く演奏された。

調性そのものが何かを暗示していることがある。それを読み解き、関連性をもたせるプログラムも増えているようである。2015年度ショパン国際コンクールセミファイナリストのディナーラ・クリントンさん(Dinara Klinton、ウクライナ、セミファイナリスト)は三次予選で、マズルカOp.30-1 c-mollで軽やかに哀切たっぷりに始まり、力強いOp.25-12 c-mollでプログラムを終えた。そして全体のクライマックスは、ソナタ2番第3楽章の中間部の美しい静けさに置き、ストーリー性を持たせたのが印象的だった。調性を揃える場合、音楽的意義がない場合はやりすぎると野暮になるが、このように意味づけることもできる。