第1章(4)音楽はどう知覚される?音楽の多義性

今、聴覚はどのくらい活かされているのか?

では音楽はどのように、人の情動や知覚の領域を広げているのだろうか?

太古の昔から、音楽は人間にとって重要なコミュニケーション手段であった。というより、ホモ・サピエンス以前からである。ネアンデルタール人は、集団内の秩序を保つために、毛づくろいする、笑う、歌う(ハミング)、といった方法がとられた。毛づくろいは脳内でエンドルフィンが分泌されて深い感情が生まれるため、霊長類には欠かせない行為であるが、共同体が大きくなるにつれ、1体1での絆づくりは難しくなる。その代替手段として、ネアンデルタール人は笑いや音楽を取り入れるようになったと言われる。毛づくろいは1対1だが、音楽であればより多くの仲間と繋がり、共時性を得ることもできる(『人類進化の謎を解き明かす』p197)。音楽というのは、最も身近な相手と心を通い合わせると共に、より多くの仲間の結束と共感を深め、共同体を強くする役割があったのだ。だから音楽が情に働きかけるのは、ごく自然なことなのである。

音楽によって仲間と心を通わすというのは、他者とゆらぎを共有すること、と言えるかもしれない。人間が感知しえないレベルのも含めて、世界はすべてゆらぎでできていると言われる。人間の身体器官にも3つのゆらぎがあり(肺、首、腎臓でつくられる心拍のゆらぎ)、心臓の脈動はこれらの組み合わせとなる(参考:『世界は「ゆらぎ」でできている―宇宙、素粒子、人体の本質』p148~150、吉田たかよし著、光文社新書、2013年)。人間の聴力は、そうしたゆらぎ、波動を感じとる能力がある。聴力の鋭い人は、遠くにいる人の波動を感じ取ることもあるという。

音楽は情の源であるだけでなく、知の対象にもなった。紀元前の古代ギリシア時代にリベラルアーツが生まれたが、音楽に様々な役割を持たせていた。儀式、祭事、酒宴、演劇、精神修養、音楽療法、数学、天文学・・あらゆる局面において音楽が用いられた。儀式や酒宴などで用いられる音楽は「情」に訴えかけるものだろうが、数学や天文学に結び付けられた音楽は、音楽(理論)を通して世界の真理を見出すもの、つまり「知」だった。時代を経るにつれて、キリスト教社会の広がりや大学の設立とともに、音楽は「知」として学ばれる対象になる。そして中世までリベラルアーツとしての音楽は、情より知が優先されていた(参考『ハーバード大学は音楽で人を育てる』菅野恵理子著、アルテスパブリッシング、2015年)。時代によって音楽の学び方や聴き方は異なり、個人差も大きい。それだけ、音楽の可能性は幅広いのである。

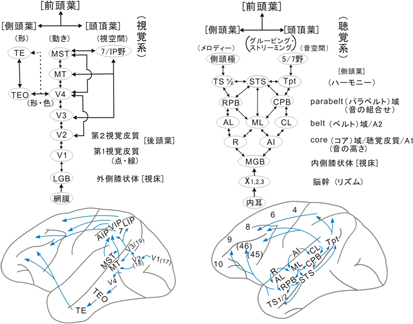

ところで言語は左脳、音楽は右脳で処理されるとよく言われるが、実際には、音楽は左右どちらにも刺激が伝達されるそうだ。つまり音楽の方が刺激が投射される範囲が広く、また左右に偏在している。右図は、聴覚系と視覚系の神経回路である(『音楽する脳のダイナミズム』川村光毅)。聴覚の方が、刺激がより多くの部位を経由していることが分かる。

研究の年代によっても諸説あり、「音楽の分析能力が増すにつれて、左半球は音楽処理に優位な方向へ変化する」という説が1970年代に発表されたそうだ。つまり右脳で受けとめていた音声情報が、繰り返し聴くことによって、次第に言語のように文脈を帯びてくる、または意味づけされてる、ということだろう。とはいえ最近は、右半球の活動が多く報告されているそうである。(参考「音楽は脳のどこで聞くか」三上章允)

人によって受けとめ方は異なるが、情と知いずれにも働きかけるのは、音楽ならではかもしれない。

音楽は情と知に働きかける。音楽を学ぶ人にとっては、音楽は情から知に働きかける、といった方が適切だろうか。情動を司るのが右脳、知を司るのが左脳であれば、右脳から左脳へという順序になる。『ダ・ヴィンチの右脳と左脳を科学する』を著した米国人外科医・発明家レナード・シュレインは、右脳の機能を補完するのが左脳、としている。

右脳は胎児の時から発達する。同著者によれば、左脳が何かを創造するのではなく、右脳から左脳への問いかけを通して、創造活動が行われる。まず右脳に多くの情報を入れ、左脳へ受け渡しながら、少しずつ論理や秩序を明らかにしていく。とすれば、音楽や英語などの音声を使うものは、まず大量に音をインプットするのが自然である。この段階では、無意識に、楽しみながら取り入れていくとよいだろう。大量のインプットがあるからこそ、そこから引き出すことが可能なのだ。母語の習得と同じである。繰り返し聞いているうちに、息づかい、音の抑揚、節回しなどを自然に感じとり、真似をし、それから少しずつ単語の意味や文法を理解していく。

音楽も英語も母語を学ぶのと同じ順序、つまり「音・ゆらぎを感じる環境」から入るのが自然である。様々な音楽を繰り返し聞いているうちに、ゆらぎ、息づかい、テンポ、リズム、音の抑揚、強弱、イントネーションなどを、身体や皮膚感覚で「なんとなく流れを感じとる」(それを身体運動を通して知覚するのがリトミック)。それから段階的に、音符、音程、リズム、メロディ、ハーモニー、フレージング、全体の文脈、楽曲構造など、「音楽の文法を認知していく」。そして同時に、「歌や楽器演奏のための運動機能につなげていく」。最初から断片的に機能を教えるのではなく、音楽の流れの中で少しずつ役割を明らかにしていくのである。「本来はすべて聞こえている」聴覚の繊細さを、認知能力や運動機能に少しずつ伝えていくことができる。またすべてを統合し、より広く深く、より繊細に感じるために。

人間の知覚における聴覚の割合は約7~11%。しかし、聴覚がもつ潜在能力ははるかに大きい。では、どのように耳を開いていけばよいのだろうか。第2章以降、音楽の聴き方・学び方のプロセスを、人間の成長発達のプロセスとともに考えていきたい。