『日本人作品あれこれ』第11回 乾春男という天才

執筆:杉浦菜々子

(2025年11月20日公開)

ピティナ・ピアノコンペティションの審査員のお仕事としてご一緒した日、樋口紀美子(ひぐち きみこ)先生は開口一番、こうおっしゃいました。

「あなたに会えるのを楽しみにしていたのよ」

そう言って、乾春男の《ピアノ・ソナタ》の楽譜を私に手渡してくださいました。それからお電話で話し、今回のインタビューが実現しました。

乾春男という作曲家の姿はいまだ明らかにされていません。

だからこそ、身内として彼を最も近くに感じてこられた紀美子先生のお話を、今、しっかりと記録に残しておきたい——そう強く思ったのです。

今回ご紹介するのは、わずか20歳でこの世を去った作曲家・乾春男(いぬい はるお)。そしてその姪でいらっしゃるのが、ピアニスト樋口紀美子先生です。

乾は、東京藝術大学作曲科在学中の1949年、自ら多摩川に入り命を絶ちました。享年わずか20歳。池内友次郎門下で学び、諸井誠や間宮芳生らと親交を持ち、将来を嘱望されていた存在です。

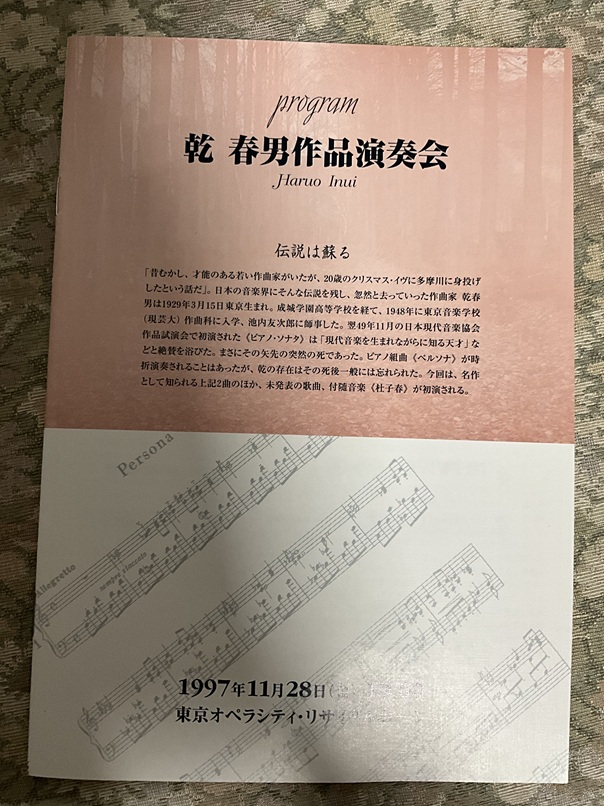

本稿では、1997年11月28日に行われた「乾春男作品演奏会」のプログラムに収録された年表や、彼を知る友人たちの証言、当時の新聞記事と共に乾春男の歩みをたどります。

さらに、紀美子先生の深い思いに触れながら、乾春男の生涯と作品、そして二人の間に流れる時間を超えた深い交流を見ていきます。

1997年11月28日「乾春男作品演奏会」が東京オペラシティリサイタルホールで開催された。その時のプログラムより、樋口隆一氏作成の年表(音楽学者で明治学院大学名誉教授、乾春男甥)を引用する。

乾春男

乾春男 1929(昭和4)年 3月15日、乾政彦の次男として東京都本郷区駒込曙町に生まれる。父政彦はボン大学に留学し、法政大学学監、日本弁護士連合会会長、貴族院勅撰議員等を歴任した法学博士。母龍(りょう)は、東京帝国大学医学部解剖学科教授大澤岳太郎の長女で、14歳で単身ハイデルベルクに留学。また祖母ユリア(岳太郎後妻)はドイツ人の元音楽教師というドイツ的環境に育った。18歳年上の兄の孝(のちに心理学者)には、幼児期にストラヴィンスキーのレコードを繰り返し聴かされた。

1932(昭和7)年 には、すでに3歳で《星のうた》を作曲している。

1933(昭和8)年 大和郷幼稚園入学。同級に浜田徳昭がいた。

1934(昭和9)年 本郷区立誠之小学校入学。同年、大戸章光に師事し、ヴァイオリンを始める。しかし同小学校4年在学中に肺門リンパ腺炎のためにヴァイオリンをやめざるをえなかった。

1941(昭和16)年 京華中学に入学。2年後に武満徹も入学している。肺門リンパ腺炎のために休学中、姉ウタ子(政彦3女)にピアノの手ほどきを受け、兄孝の蔵書をたよりに独学で作曲を始める。

1942(昭和17)年 5月21日《六段より》、12月16日《椿》

1945(昭和20)年 成城学園中学に編入学。翌1946(昭和21)年、成城学園高校に進学し、合唱団に入る。

1946(昭和21)年 4月9日に生まれた甥樋口隆一のため童謡集[《無題》(前年1月20日)、《鶉》(4月15日)、《象の子は》(4月15日)、《はるのやま》(1月7日)]。

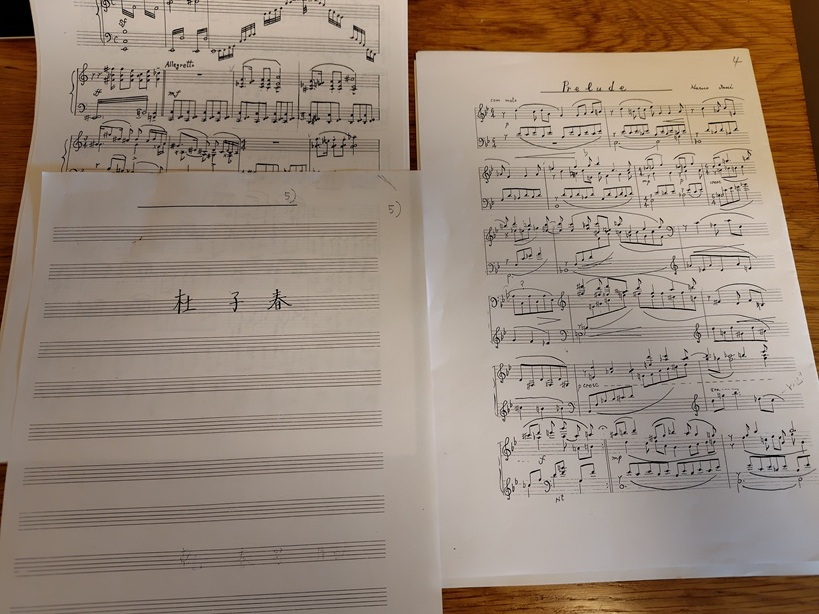

1948(昭和23)年 1月、友人の父箕作秋吉の紹介で作曲を池内友次郎に師事。4月、東京音楽学校作曲科に入学。同級には、甲斐直彦、外山雄三、間宮芳生、諸井誠らがいた。4月9日童謡《こんこん小山》《赤い鳥小鳥》。6月19日《杜子春》完成。7月11日《ノヴェレッテ》完成。10月15日《プレリュード ホ短調》完成。

1949(昭和24)年 1月30日《ラプソディー》草稿完成。2月27日《アダージョ》完成。3月7日《インテルメッツォ 変ニ長調》完成。6月15日《インテルメッツォ ト長調》完成。10月11日《無題》完成。11月1日、日本現代音楽協会作品試演会(東京大学25番教室)にてピアノ・ソナタを発表。毎日新聞紙上で山根銀二に称賛を受ける。11月15日《プレリュード 変ロ長調》完成。11月19日歌曲《貧しき女の詠める》を姉ウタ子に献呈。12月24日、多摩川にて自死。

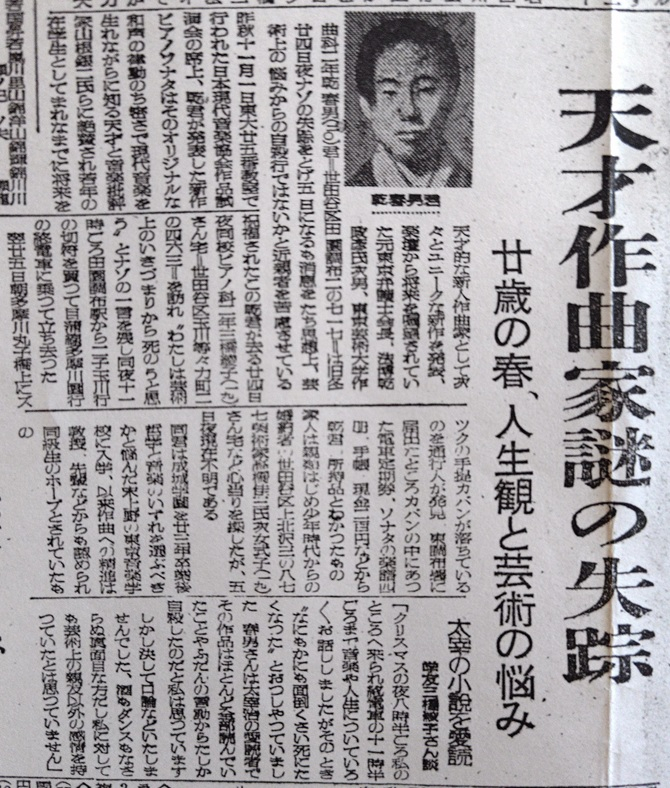

昭和25年1月6日と書かれた古い新聞を、紀美子先生は、「ほら、これよ。」と静かに私に手渡した。1949年12月24日、乾春男が多摩川で入水自殺したという報道。記事の見出しにはこうあった。

「天才作曲家・謎の失踪 廿歳の春・人生観と芸術の悩み」

「東京芸術大学作曲科二年乾春男(二〇)君=世田谷区田園調布二の七一七=は旧冬二十四日夜ナゾの失踪をとげ五日になるも消息をたち思想上、芸術上の悩みからの自殺行ではないかと近親者を苦慮させている」

「昨秋十一月一日、東大二十五番教室で行われた日本現代音楽協会作品試演会の席上、乾くんが発表した新作ピアノソナタは、そのオリジナルな和声の律動のち密さで現代音楽を生まれながらに知る天才と音楽批評家山根銀二氏らに絶賛され若年の在学生として稀なまでに将来を祝福された。」

「同君は成城学園を二十三年卒業後哲学と音楽のいずれを選ぶべきかと悩んだ末 上野の東京音楽学校に入学、以来作曲への精進は教授、先輩などからも認められ同級生のホープとされていたもの。」

さらに記事の後半には、当時の学友・三橋絢子さんの証言が掲載されている。

「クリスマスの夜8時半ごろ、私のところへ来られ、終電車の11時半ごろまで、音楽や人生についていろいろお話ししましたが、その時、『何もかにも面倒くさい。死にたくなった。』とおっしゃっていました。春男さんは太宰治の愛読者で、その作品はほとんど全部読んでいたことや、普段の言動から、『確か自殺したのだ。』と私は思っています。しかし決して口論などいたしませんでした。酒もダンスもなさらぬ真面目な方だし、私に対しても芸術上の親友以外の感情を持っていたとは思っていません。」

家族にとって、それはあまりに突然の出来事だった。当時、乾春男は姉(紀美子先生の母)の嫁ぎ先である世田谷の樋口家に下宿し、そこから上野の芸大へ通っていた。その家は、かのユダヤ難民を救ったことで知られる樋口季一郎中将の持ち家だった。

「そこから多摩川は近いじゃないですか、そして……」と、紀美子先生。

成城高校高校同窓の友人、細野達也は、こう証言している。

「乾が行方不明になったとき、シューマンの楽譜を持参していたと聞いて、私は彼の死を直感した。彼は音楽を語るとき、夢中になってくると、シューマンに強い共感を示していたからである。私はシューマンには、あのベッドにいながら川(ライン川)の音が聞こえたんじゃないかと思えるようになってきた。そう、私には乾もあの田園調布の家にあって、多摩川の水の音が聞こえたに違いないと思えてきた。シューマンも乾も、あの水の音が遠くに聞こえて、それが彼らを川に誘ったのだ、と。」

(1997年11月28日「乾春男作品演奏会」プログラムより)

遺体が発見されたのは、年が明けた1月12日。その頃、紀美子先生は母のお腹の中にいた。弟の死に深く打ちのめされながらも、元気にこの世に生まれてきた紀美子先生に、母はこう言葉をかけたという。

「あなたはとても強い。」

1950年(昭和25年)1月6日読売新聞

1950年(昭和25年)1月6日読売新聞 1997年11月28日に行われた「乾春男作品演奏会」のプログラムには、彼を知る友人・同時代の作曲家たちが寄せた貴重な回想が収載されている。その一つひとつの証言から、20歳で夭逝した乾春男という青年の姿を見ていこう。

「シューマンの《クライスレリアーナ》を弾く乾の姿は、『もつれる指』であった。実に器用にピアノを弾いたが、その運指は、鍵盤の上をのたうち廻っていた。そんな印象強い、個性的なピアノを弾く姿にもかかわらず、私の記憶の中の乾春男はいつもヴァイオリンを右手に持って、左手で弓を持ち、分けた髪の毛が前額に垂れ下がり、そしてタバコをくわえている。あれは秋の風の強い日だった。『面白いものを聞かせてやるぞ』と言って乾に誘われ、行った先が鎌倉山のお兄さんの家だった。山裾のバス停から山頂まで秋寒の風を真向かいに受けて、トコトコとひたすら歩いた。そして辿り着いたひっそりとした山の中の一軒家で、電畜にSPという懐かしい取り合わせで、乾と二人、聞いたのが《兵士の物語》(ストラヴィンスキー)。」

「乾春男は顔面蒼白で面長。作曲家というよりは一見詩人風な、特異ともいえる風貌の持主だったが、結構洒脱なところがあって、池内クラスの作曲教室で同級生たちを笑いに誘うこともあったが、本質的には結構気難しかったようだ。早熟な彼は読書家で、文学的才能にも恵まれていたから、オペラなども書いてもらいたかった。乾の作風は、前衛芸術家を思わせるその風貌や、かなり刺激的な発言とはやや印象が違って、美しい響きの形式も調性も明快な、むしろ保守的なものだったと記憶する。不協和音や線的対位法を追求して、十二音音列に類似の作曲法を発見に血道を上げていた私とは、意見が対立したり、好みが合わなかったりする所もあったが、お互いに、『おぬし、なかなかやるのう・・・』といった敬意は抱き合っていた。不即不離の交友関係ではあったが、人間乾春男に対して私はむしろ友情を感じていたし、敬意を抱いていた。」

「彼自身、自分の書く音楽は過去の時代のものだよとよく言っていた。だからといって、己の創作は20歳をもってピリオドだと、あの日そう決めて、そして、人生までピリオドにすることはないじゃないか。確かに最後になった夏休みの後だったが、いくつかの彼の新しいピアノの小曲を見せられた時、ほとんどブラームス最晩年のピアノ作品の世界のような枯れた、静かな、そして磨かれた響きに驚いた。こんなに枯れた『境地』のような曲でいいのかと思う一方、アカデミーの規範から遥かに飛び立って、すっかり自由でー それは僕たち仲間が出会った第一作、《ペルソナ》からもうそうだったがー 何より『おのれ』が何者かを思い切り『語って』いることに驚嘆した。素晴らしいことだが、そのことの中にまた悲劇があったのだろうか。彼は『おのれ』の『語り終わり』まで自分で決めてしまった。」

「痩身白皙の風貌から、私とは全く違った世界に住んでいるような、俗なところのない、むしろストイックな印象が強く、近づくのをためらわせるものがあったが、話してみると何ということはない。(これは彼の口癖)、洒落は判るし、バカバカしいことも言うし、よく笑うし、たばこはよく吸うし、決して陰性な男ではなかった。彼の話はある時はシューマンであり、ストラヴィンスキーであり、ラヴェルであり、フランス6人組であり、文学で言えばホフマン、ワイルド、ジョイス、トーマス・マン、太宰治であったが、それらに何等か触発されるものがあったのだろうか。『生まれてすみません』という太宰の箴言をしばしば口にしていたのや、ピアノ組曲《ペルソナ》の一曲に『当時私には一日一日が晩年であった(ダス・ゲマイネ)』という副題をつけようかなどと笑いながら言っていたのが忘れられない。」

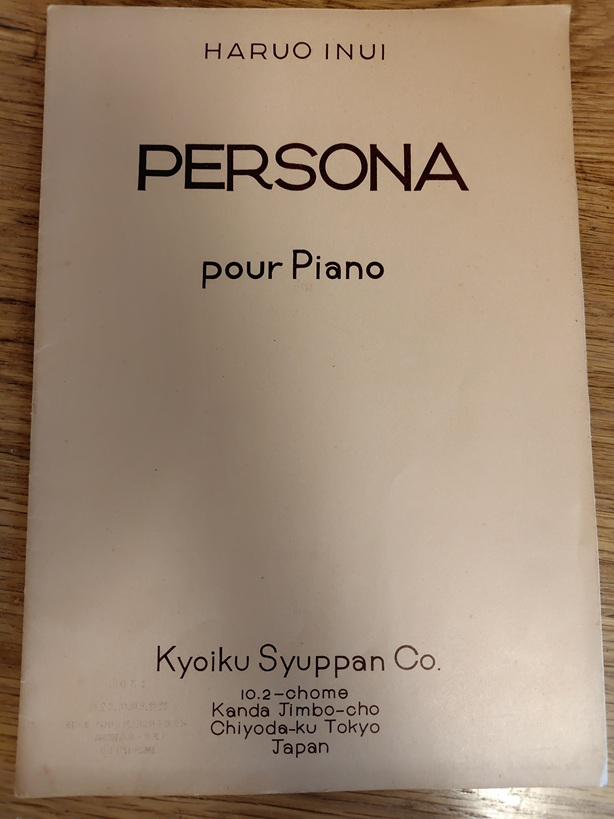

「乾春男作品《ペルソナ》は、僕にとって最初の『現代音楽体験』だった。中学生の僕は、学校のブラスバンドでスーザのマーチなんぞを吹き、野球やタッチフットボール(簡易ラグビー)に興じてずいぶん遅く帰宅し、夕食を終えると今度は自分の部屋に引きこもっていた。秘密の作曲遊びに熱中するのだ。いつの間にか秘密の遊びは親にバレていたらしい。ある時母が『コレ私の昔からの友達から頂いたの。弟さんの作品。すごく才能のある作曲家だったのに、若い時自殺してしまったの。』と言って僕に渡したのが、《ペルソナ》の楽譜だった。作曲遊びなどしているのなら、もしかすると興味があるかも、くらいの思惑だっただろう。ところが興味なんてものではなかった。僕はペルソナに完全にはまってしまうのである。初めて出会う音の種類だった。左右の手が異なる拍子記号で進行する様に胸を躍らせた。乾春男作品について、いまだに僕は《ペルソナ》しか知らない。だが、このただ一曲は、僕にとってとてつもなく大きな原点の一曲だ。」

これらの証言は大変貴重で、本当は一字一句省きたくはなかった。私はこれらの言葉に胸が震えた。

ここからは、樋口紀美子先生ご自身のお話を中心にお届けする。

「母から、叔父(春男)のことは小さい頃からよく聞いて育ちました。入水した日のことだけは、母は決して語らなかったけれど……。もうすぐ100歳になるんですよ、母」

春男は中学生でピアノを始めると、あっという間にシューマンを弾くようになり、姉(4つ年上の紀美子先生の母)を驚かせたという。そして、独学で作曲を始め、そして東京音楽学校作曲科に進学した。

「もう1人の叔父で、心理学者の乾孝というのがいるんです。テレビでコメンテーターとかをやっていて人気だったのよ。孝は絵がものすごく上手で、見てきた物をそのまま家で描くんです。私はこの叔父が大好きで、夏休みは、1人でいつもこの叔父の住む鎌倉山の家に行っていたんですよね。乾家にはそうした才能があった。」

紀美子先生自身も“神童”と呼ばれていた。母の手ほどきでピアノを始め、わずか2ヶ月でクーラウのソナチネOp.20-1を、1回のレッスンで10曲暗譜するような子どもだったという。小学3年生でチェルニー50番に到達。小学1年の秋から藤田晴子(武満徹《2つのレント》初演者)に師事。当時の門下は全員が大人で、その中に唯一の子どもとして加わった。

「9歳でシューマンの《子供の情景》を弾いたとき、シューマンの異常な世界に入り込んでしまって、精神的に不安定になったこともあったんです。でもね、その録音を音高のときに聴き直して、その音楽に打ちのめされた。ああ、私はもう純粋じゃないかもしれない、器用なだけの演奏者になってしまいたくないって」

大学卒業後はドイツへ渡り、演奏と教育の現場で30年を過ごす。帰国後も、音楽そのものをひたすらに見つめ続け、その姿勢は教育の場においても変わらない。

その指導は、音楽だけでなく「人」を重んじるものであり、その人の持ち味や長所を最大限に引き出すことに心を注いでいる。音楽に対しても、人に対しても濃密な関係を築いていく。そうした在り方が、ピアニスト・樋口紀美子の表現に、年輪のような深みと柔らかさを与えているのだろう。

若き日のエピソードも印象的だ。

「コンクールのために、この曲をこういうふうに弾いて、とか言われると、もう嫌になっちゃってたわよね。」

どこまでも純粋に音楽と向き合うピアニストとしての魂は、紀美子先生の中に最初から息づいていた。

1ヶ月半ほど前の9月18日と19日両日に乾春男のCD制作のためにレコーディングを終えられたばかりの紀美子先生が、その時のテイクの音源をかけてくれた。

「乾の曲って病んでないですよね。」と私が言うと、樋口紀美子先生はこう返してくださった。

「そうなのよ!病んでないって、その言葉いいわね!むしろ明快で清々しいわよね。」

乾春男は太宰治を愛読していたし、時代背景やその最期を思えば、もっと内向的で沈んだ音楽かと思っていた。しかし実際の音楽、そう・・・病んでない。

「乾春男の音楽はフランス的だってよく言われてきたけれど、私たちの家系は5代前からずっとドイツに留学してきた家系で、ドイツ人の妻を迎えた人もいるの。だから、やっぱりドイツ的なものがある。ドイツから持ってきたレコードがあの時代にも関わらずいっぱいあってね、いろんな音楽、バルトークやストラヴィンスキーなんかそういうのを当たり前のように聴いている家だったわね。」

乾春男のピアノ曲には、そのような背景を反映するかのような、構築性と詩情、独自の響きが共存している。

以下、紀美子先生の言葉を借りながら、曲を紹介する。

人間の中のさまざまな性格や感情が交錯し、反映された作品。1949年の夏頃作曲されたと思われる。死後、安川嘉寿子により初演された。様々なキャラクターの5つの楽章による。

「完全にシューマンの世界です。おどろおどろしいというか、性格のいろんなものがそこに現れているんです」

今回録音されたばかりの音源を聴き、紀美子先生ならではの立体的な演奏で芳醇な響きを味わった。非常にドラマチックな作品だと思った。後期ロマン派風の、聴きやすい音楽で、迸る感情をそのまま書いたような作品。

「スクリャービンを感じさせるわよね。スクリャービンとかプロコフィエフとか……でも作りはドイツ風なの。ブラームスのインテルメッツォも彷彿とさせるわね。」

「鎌倉山の風景が浮かぶんです。谷が見えて、朝靄の中の幻想的な風景を思い出します」

また、乾が観ていた映画「赤い靴」(The Red Shoes)の音楽からも影響を受けたように感じられるという。

「この映画を私も後から観たんだけど、あのラストの衝撃的なシーンを思い出すの。春男はあれに引っ張られたところもあるのかも・・・。」

紀美子先生が目を伏せる。

もっとも親しかった友人である三橋絢子さんに捧げられた、1分半ほどの小品。96歳になる三橋さんが、「どうしても紀美子さんに」と託してくださった作品。今回、紀美子先生によってレコーディングもされた。

4つの楽章からなる小規模なソナタ。2楽章が大好きだと語る紀美子先生。

- 第1楽章 アレグロ・アッサイ(変ロ長調):古典的な下降音型の主題から始まるが、大胆な転調が個性を印象づける。

- 第2楽章 アンダンテ(ヘ長調):独特な音使いと自由な変奏が光る。

- 第3楽章 アレグレット(変ホ長調):ガヴォットに通じる舞曲のリズムに、諧謔的な味わいがある。

- 第4楽章 プレスト(変ロ長調):多彩な楽想とソナタ形式の構成感が、堂々たるフィナーレを形づくる。

乾春男の音楽には、彼が聴いてきたものが濾過され、自らの内部から再構築された、まったく新しい響きがある。その精神は清冽で、生き生きとしていて、"健康的"だった。

「戦争で実家が空襲で燃えた体験もあったはずなのに、それでも音楽はこの清らかさ、健やかさ……。」と紀美子先生は語っていた。

2023年6月、日本演奏家連盟主催「『ピアノの日』100周年記念コンサート」で、紀美子先生は《ペルソナ》を演奏された。そのプログラムに寄せた解説には、こう綴られている。

乾 春男:ペルソナ 樋口紀美子

叔父、乾春男(1929–49)のペルソナを今宵、演奏させていただけることを、大変幸せに思っております。

この曲は私のピアニストとしての人生の苦楽を共にしてきたのですが、心の平穏を保ちながらの演奏が難しく、あまりにも早く自ら人生のピリオドを打ってしまい20歳で既に何か完結していた叔父とは対照的に、私はようやくこの頃、彼の描いた音たちとの対話が出来るようになった気がします。この曲が、今後も多くの方に聴きつがれ、弾きつがれていくことを願っております。

「ここに書いたことが、私の気持ちのすべてなの」と、紀美子先生はにっこりと微笑んだ。

「実はね、ずっと"叔父の曲を弾かなければ"という使命感があったんです。でも、長いあいだ理解できていなかった。ようやく"わかった"と感じ、自信を持って弾けるようになったのは、本当に最近のことなの」

「乾はね、もう完成していたと思うの。20歳で亡くなったけれど、作曲家としての形はすでにできていた」

紀美子先生は、身内で唯一のピアニストとして、乾春男と向き合う宿命を抱えて生きてきた。その重責に、時に押しつぶされそうになることもあっただろう。

9歳でシューマンの《子供の情景》を弾いた時に精神的な不安定に陥った経験もある紀美子先生。その鋭敏な感受性故に、乾と向き合うことは、自身の宿命と心の奥へと分け入る行為であり、覚悟が必要だったのだろう。

乾春男がこの世を去り、その直後にこの世に生を受けた紀美子先生。鎌倉山にある乾家の別荘を散歩しながら、樋口先生は道に目印をつけて歩いたという。のちに母から聞かされたのは、「それは春男もよくやっていたことだった」ということだった。

レコーディングテイクを聴きながら、柔和な笑みを浮かべる紀美子先生を見て、私は今、紀美子先生の中で、その宿命ともいえる乾春男の存在が確かに昇華されようとしているのを感じた。

「どうか乾春男の音楽を弾き継いで行ってください」

そう言って、数々の楽譜を私に託してくださった紀美子先生。

ピティナのトークコンサートで紀美子先生は、乾春男のピアノ曲を演奏し、心を打たれたアマチュアピアニストの方から「乾の曲が最も感動した」との感嘆の声が上がったという。プロのピアニストも関心を示し、ぜひ弾きたいと楽譜を購入されたという。

「この《ノヴェレッテ》も、流行らせたいのよね」

紀美子先生がそう語るとき、その表情には確かな手応えと喜びがにじんでいた。いま、ようやく時代が乾春男の音楽に追いついた——そんな確信が感じられる。

20歳で世を去った作曲家・乾春男。その音楽は、姪・樋口紀美子先生の手によって命を吹き込まれ、聴く人の心に届き、伝播し始めている。

CDのリリースは2026年2月または3月を予定。そして同年4月9日には、浜離宮朝日ホールで樋口紀美子ピアノリサイタル「シューマンと乾春男」と題したリサイタルも開催される予定だ。そこでは、あのシューマン《子供の情景》も演奏されるという。

乾春男の音楽は、新たな未来へと歩みはじめていると感じた。

1997年11月28日乾春男作品演奏会のプログラム

1997年11月28日乾春男作品演奏会のプログラム

《杜子春》と《プレリュード》の自筆譜

《ペルソナ》の初版

《ペルソナ》の初版  《ピアノ・ソナタ》はミュッセで入手できます。

《ピアノ・ソナタ》はミュッセで入手できます。  樋口紀美子先生のCD

樋口紀美子先生のCD  2025年11月6日樋口紀美子先生ご自宅にて

2025年11月6日樋口紀美子先生ご自宅にて