『日本人作品あれこれ』第9回 山と社会と、そして自分をプロデュースする力 ― 作曲家・近藤浩平さんインタビュー

― 作曲家・近藤浩平さんインタビュー

執筆:杉浦菜々子

(2025年9月20日公開)

音大の出身ではなく、ビジネスマンと作曲活動を並行してきた近藤浩平さん。「無名のアマチュア作曲家」として出発した近藤さんは、ビジネスでの経験を生かしながら世の中に発信し、共感してくれる演奏家を地道に探し続けてきました。そのセルフプロデュースの積み重ねが、やがて世界へと広がり、今の人気作曲家としての歩みに結びついています。これまでに手がけた作品は200曲を超えます。

福間洸太朗さん、舘野泉さん、智内威雄さんら著名演奏家に愛奏され、6年前にはアリゾナで「オール近藤浩平」プログラムが実現。今ではプロオーケストラからの委嘱を始め、学生からプロ演奏家まで、世界各地でKohei Kondoの音楽が響いています。

今年還暦を迎え、会社員生活を終えて専業作曲家に。無名時代から一貫して発揮してきたセルフプロデュース力は、いま大きな実を結んでいます。

近藤浩平

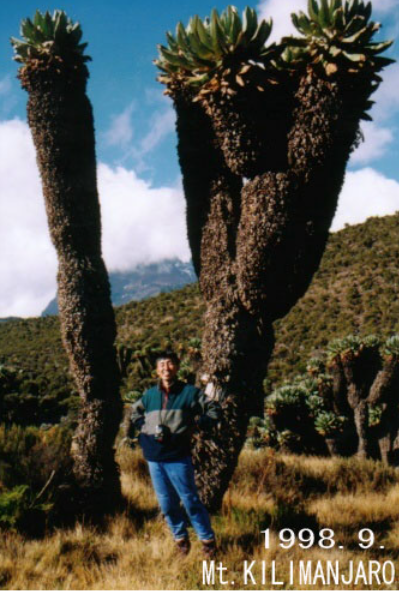

公式ホームページ「山の作曲家、近藤浩平」 https://koheikondo.com/

ピティナ・ピアノ曲辞典 https://enc.piano.or.jp/persons/679

ウィキペディア https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E8%97%A4%E6%B5%A9%E5%B9%B3

近藤さんは長年、第一線のビジネスマンとして働きながら作曲を続け、「山の作曲家」として自然をテーマにした作品を数多く生み出してきました。一方で、ダムの下に沈んだ徳山村や広島の原爆、震災の犠牲者を題材にするなど、社会的テーマを描いた作品も手がけています。代表作である《海辺の雪》《海辺の祈り》は、世界中の演奏家によって繰り返し取り上げられてきました。特に《海辺の祈り》は再演数200回を超え、現代の作品としては驚くべき数字です。

- 《海辺の祈り》 ピアノ:智内威雄

YouTubeで聴く - 《海辺の祈り》 ピアノ:福間洸太朗

YouTubeで聴く - 《海辺の雪》 ピアノ:智内威雄

YouTubeで聴く - 《ヴィオラとピアノのためのソナタ「2月の森」》 作品120

ヴィオラ:飛澤浩人 ピアノ:飛澤直子

YouTubeで聴く

こうした作品群を広く届けるために、近藤さん自身が積極的に情報発信や演奏家への働きかけ、国際的なネットワーク作りを続けてきたことが、現在につながっています。

近年も新作が次々と生まれています。2023年にはアマービレ・フィルとマリンバ奏者・大森香奈さんの委嘱により、マリンバ協奏曲《アオバトの森》が初演されました。この作品は、ブラジル楽器であるクイーカの音がアオバトの鳴き声を模し、聴く者をアオバトのいる神秘の森に誘うようで、私の特に好きな一曲でもあります。

さらに2026年度の東京国際ギターコンクールでは本選課題曲の委嘱作曲家に選ばれ、《ギターのための「逍遥と跋渉」Op.236》を発表しました。多くのギタリストにとっても、大切な一曲となるでしょう。

私自身もこれまでに《ピアノソナタ第2番「徳山村の記録」》や《山田耕筰に捧ぐる曲》《茅ヶ崎のミヨー》など、多くの近藤作品の初演を務めてきました。演奏していて強く感じるのは、その音楽が「景色」や「人の営み」を鮮やかに映し出していることです。だからこそ国内外の演奏家が惹かれ、繰り返し演奏されるのだと思います。

そうした関わりから、次のアルバムでもご一緒しています。

CD・配信アルバム

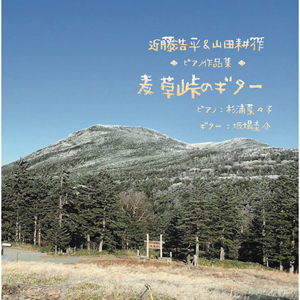

《近藤浩平&山田耕筰 ピアノ作品集「麦草峠のギター」》

(ピアノ:杉浦菜々子 ギター:坂場圭介)

「どこか懐かしい日本の風景、自然、音色」をテーマにした1枚。ブックレットには麦草峠の美しい写真を収載し、音楽と風景が呼応する内容になっています。近藤作品《麦草峠のギター Op.151》《アトリエの古い画帳 Op.89》《山田耕筰に捧ぐる曲 Op.201》《三段峡と八幡高原(安芸の山々~西中国山地)左手のピアノのための Op.206》《コルドバへの道 ギターとピアノのための Op.166a》《週末は晴れの予報~〈左手のピアノのための2つの前奏曲 Op.153〉より》と、山田耕筰の作品を収録しています。

配信アルバム

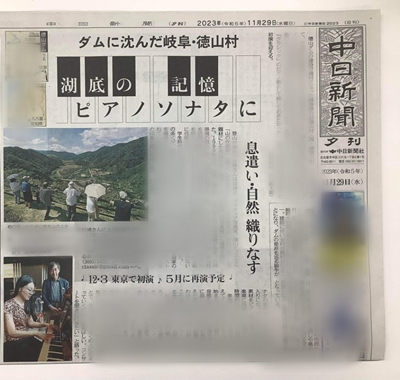

《徳山村の記録 〜日本のピアノ音楽 山田耕筰・近藤柏次郎・諸井三郎・近藤浩平ピアノ作品集》

(ピアノ:杉浦菜々子)

岐阜県・徳山ダムに水没した徳山村を題材とした大作《ピアノソナタ第2番「徳山村の記録」Op.220》を収録。日本の山村の暮らしや文化への哀惜を込めた作品。杉浦菜々子リサイタルシリーズ「古今の日本のピアノソナタ」Vol.1の委嘱作品。

近藤さんの作品は、弾くたびに新しい景色や人の息づかいに出会わせてくれる音楽です。演奏する方によっても様々な見え方があると思います。ぜひ多くの演奏家に演奏してほしいです。

杉浦 「無名のアマチュア作曲家」から、世界で演奏されるまでの道のりをどう切り開いてきたのですか?

近藤 20代の頃は作曲コンクールに応募しても全く通らず、演奏家とのつながりも皆無でした。そこで自作の楽譜を大量にコピーして、音楽年鑑のア行から順に片っ端から演奏家に送りました。1000通出して返事は3通くらい。でも「世界のどこかに自分に共感してくださる演奏家は必ずいる」と信じていました。返事が来なくて当たり前、1人でも返事がくればラッキーという気持ちでした。

舘野泉さんが私の曲を演奏されるようになったのも、この楽譜郵送がきっかけです。ある日突然「演奏します」とメールをいただき、そこから関係が始まりました。

1999年には「山の作曲家」というWEBサイトを立ち上げ、評論や読み物を発信しました。当時はまだ自作品は演奏されていませんでしたが、WEBを通じて名前が知られるようになり、リコーダーJPのための作品や、京都芸大生が立ち上げたMU楽団での初演につながりました。このMU楽団での演奏から野村誠さんなどいろいろな作曲家仲間ともつながりができ、ピアニストの清水友美さんも加わり、様々な企画にも発展しました。

杉浦 海外や著名演奏家とのつながりは、どのように作られてきたのですか?

近藤 基本は同じです。メールやSNSで連絡を取り、楽譜を送る。1000人に1人、自分の作品に興味をもってくださる方と出会えれば十分だと考えていました。

左手のピアニスト智内威雄さんも、郵送した楽譜がきっかけで「海辺の祈り」の左手版を取り上げてくださり、その後「海辺の雪」を委嘱してくださいました。さらに舘野泉さんにも広がり、2014年にはベルリン・フィルハーモニー室内楽ホールで演奏され録音も残りました。

近年では、福間洸太朗さんが「海辺の祈り」をレパートリーにしてくださり、パリやケルン、クリーブランド、メキシコシティなどで演奏されています。きっかけは、智内威雄さんの動画をご覧になってのことでした。

杉浦 ご自身の作品を広める上で、大切にしてきたことは?

近藤 作曲界での地位やコンクールでの評価よりも、演奏家の日常のレパートリーになることを目指してきました。演奏家や聴衆にとって「この曲でなければならない」という代替不可能な音楽であることを大切にしています。

杉浦 アリゾナで2016年「近藤フェスティバル」が開かれ、オール近藤浩平プログラムが演奏されたと聞きましたが、どのような経緯で?

近藤 ある日、知らないアメリカの演奏家が私の作品を演奏した動画をWEBにアップしているのを見つけました。連絡を取ると「IMSLPで楽譜を入手した」とのこと。それから数年後、その方から「オール近藤浩平・フェスティバルをやりたい」とメールをいただき、アリゾナ州立大学やフェニックス、テンペで5日間連続の演奏会が実現しました。ヴァイオリンやマリンバ、ギター、サックスなど様々。マリンバの演奏家のご自宅にホームステイしながら、過ごしました。本当に夢のような経験でした。

ブタペスト祝祭管弦楽団のヴァイオリンの方が、動画をみて《ヴァイオリンと打楽器のための協奏曲》の楽譜をやはりIMSLPから手に入れ、ブタペストでの室内楽シリーズの演奏会で取り上げてくださったこともあります。

杉浦 無名時代から今まで、セルフプロデュースの工夫や失敗談はありますか?

近藤 独学で作曲セミナーなどにも出ませんでしたし、有力な師や評論家の支えもなかったので、権威ある現代音楽祭やホールで取り上げられる機会は少なかったと思います。不器用で遠回りだったかもしれません。

でも、自分の作品だけを売り込むのではなく、演奏の場自体を広げたいと考えてきました。地元の作曲家の作品を演奏する「音楽の地産地消」、左手のピアノ作品の普及、鍵盤ハーモニカのための新作企画、聴衆参加型のワークショップなど。プロデュースのエネルギーの半分は、自分のためではなく、演奏文化の多様性を広げるために費やしてきたのです。

杉浦 これから作曲家を目指す人に、自作を広めるアドバイスをお願いします。

近藤 「この作曲家のこの曲でなければ得られない感動がある」と思ってもらえる音楽を書くこと。それが独自の存在価値です。名声よりも、自分の時代や文化を代弁する責任を意識してほしいです。

杉浦 専業作曲家として、今後の挑戦は?

近藤 これからはオペラやオーケストラ作品など大規模な作品にも挑戦したいですし、子どもや初心者のための曲も書いていきたい。10月には宝塚に、これまでは身近な演奏家が集まっていた「山の作曲家サロン」を本格オープンします。小さなコンサートやレクチャーを通じて、演奏家や音楽ファンが気軽に集まれる場にしたいと思っています。

後列左から高久弦太さん(司会)、杉浦菜々子(ピアノ)、稲葉順子さん(ギター)、萩生哲郎さん(ピアノ)、前列近藤浩平さん

杉浦 なぜそこまでして、日本の新しい音楽を世界に広めたいと思うのですか?

近藤 クラシック音楽はベートーヴェンやショパンだけのものではありません。彼らが自分の時代や地域を語ったように、私たちも今を語る音楽を残す必要があります。日本の風土や社会を背景にした音楽も、世界で日常的に演奏されるべきだと信じています。

杉浦 同時代に生きる作曲家としての難しさは、やはりあるのでしょうか?

近藤 ありますね。私だけじゃなく、どの同時代の作曲家も同じだと思います。クラシック音楽って、どうしても過去の名作が前提にある文化です。ショパンやベートーヴェンの作品はすでにレパートリーとして定着していて、世界中のピアニストが日常的に弾いています。その中で「新しい曲」を取り上げてもらうのは実は至難の業なんです。だから、じわじわとしか広まらない。すぐには聴衆に根づかないのが現実ですね。

近藤 今の時代に生きる作曲家として、日本の風土や文化を音楽に反映させることだと思っています。例えば《ピアノソナタ第2番「徳山村の記録」》や連弾曲《島》は、いずれも日本の風土や歴史を作品に映し込んだものです。そこに優劣があるわけではなく、その土地や時代を伝える手段なんです。過去の名作に並び立とうとするのではなく、「今の文化をどう残すか」という責任のような意識がありますね。

もちろんそれだけではなく、ヨーロッパ風の作品や、演奏家の個性に寄り添った作品もたくさん書いてきました。社会や自然を映す曲もあれば、純粋に音の美しさを楽しむ曲もある。そうした多様さの中で、演奏家や聴き手が「自分の音楽」として受け取ってくださるのが嬉しいです。

近藤さんのセルフプロデュース力は、音楽活動だけでなく、会社員としての仕事ぶりにも通じていたようです。

2025年8月16日、近藤さんの還暦を祝う記念コンサートで、私は元クライアントの商社マン・菊地一博さんと出会いました。お客様として演奏会に足を運ばれていた菊地さんに、近藤さんの当時の印象をうかがうと、こんなお話が返ってきました。

「駅伝のスポンサーが必要なとき、近藤さんは自分自身が陸上部で、スポンサーの助けを必要とした経験を思い出しながら、『助けてやったら喜ぶに違いない』と、相手の気持ちに寄り添って話をするんです。だから普通の営業マンとは違って、説得力がありました」

菊地さん自身は絵を描くのがお上手で、その経験を生かして商社の広報の仕事のなかで、求められれば図面やイメージ図まで描いてきたそうです。

「職務の枠を超えて、自分ができることは全部出していく。その姿勢にとても共感しました。」

仕事の現場でも"相手に寄り添う力"を発揮し、クライアントからの共感と信頼を得てきた近藤さん。その姿勢は、ビジネスにおいても音楽においても変わらず、演奏家や聴衆に作品を届けていくセルフプロデュース力の根底にあるものなのだと感じました。

ここ数年、近藤さんの作品にはいっそう脂が乗ってきたと、演奏する側として実感しています。どの曲にも、景色や人の営みが生き生きと刻まれていて、舞台にのせるたびに聴く人の心を揺さぶります。

そして今、近藤さんのまわりには、国内外の演奏家や仲間たちが自然に集い、作品を共に育て、愛奏する流れができています。還暦記念コンサートでも、演奏家や音楽ファンが有志で集い、ひとつの「場」が生まれました。

セルフプロデュース力と、人に寄り添う姿勢。その両輪で歩んできた近藤浩平さん。

これから専業作曲家として、さらにどんな音楽を生み出し、どのような活動をされて行かれるのか。私自身、近藤作品を身近に感じている一人として、その未来が楽しみです。

最後にご案内です。来年のピティナ公開録音コンサートでは、私の企画による「近藤浩平作品展」を開催します。今回は特別に、近藤さんへ委嘱した《クラリネットソナタ》をクラリネット奏者の末次真美さんとともに世界初演いたします。

さらに、朗読も素晴らしいピアニストの清水友美さんが出演し、彼女の語りとともに演奏される《ピアノソナタ第3番「アメリカの爆弾」》も披露されます。近藤さんの多彩な作品を通して、その世界をじっくり味わっていただける夕べになると思います。どうぞご期待ください。

2026年6月5日(金)

ピティナ公開録音コンサート「日本人作品の夕べ」Vol.19

「近藤浩平作品展」(ピアノ・企画:杉浦菜々子)

【プログラム】

- ピアノ(杉浦菜々子)

《海辺の祈り》~震災と原子炉の犠牲者への追悼~ Op.121

《海辺の雪》~震災と津波の犠牲者への追悼~ Op.122

《山田耕筰に捧ぐる曲》 Op.201 - ピアノ連弾(杉浦菜々子・清水友美)

《茅ヶ崎のミヨー》 Op.207 - ピアノ+語り(清水友美)

ピアノソナタ第3番《アメリカの爆弾》~被爆ピアノのための~ Op.230 - クラリネット&ピアノ(末次真美・杉浦菜々子)

《風の舞曲集》 Op.109

《クラリネットソナタ》(初演)

東京新聞 https://www.tokyo-np.co.jp/article/286875

左から原あいらさん(ソプラノ)、トーマス・ブッシュさん(バリトン)、ロベルタ・バンバーチェさん(ピアノ)、近藤浩平さん、清水友美さん(ピアノ)、萩生哲郎さん(ピアノ)、杉浦菜々子(ピアノ)、高久弦太さん(司会)、佐藤浩紀さん(ピアノ)

第1回「この連載について」(2025/01/20)

第2回 作品レコメンド...芥川也寸志 「こどものためのピアノ曲集 24の前奏曲」(2025/02/25)

第3回 作品レコメンド...徳山美奈子 「ムジカ・ナラ」(2025/03/20)

第4回 演奏家インタビュー...左手のピアニスト智内威雄氏(2025/04/20)

第5回 地域に根づく現代音楽の灯——地域で愛される作曲家、水野修孝氏を囲む春(2025/05/20)

第6回 作曲家インタビュー...子供のためのピアノ作品のエキスパート、安倍美穂先生(2025/06/20)

第7回 山田耕筰、ピアノ音楽の作曲家として(2025/07/20)

第8回 人生の《窓》への眼差し──作曲家・田辺恒弥先生、90歳の今(2025/08/20)