『日本人作品あれこれ』第7回 山田耕筰、ピアノ音楽の作曲家として

執筆:杉浦菜々子

「山田耕筰」と聞くと、まず思い浮かぶのは《赤とんぼ》や《この道》など、日本歌曲の名作たちかもしれません。私たちの心にすっと寄り添うようなあたたかなメロディー、どこか懐かしくて情緒あふれる世界……。まさに"歌の人"というイメージが根強いですよね。

でも、そんな山田耕筰が、実はピアノ作品も数多く残していること、ご存じでしょうか? しかもその作品らには、若き日の情熱や日本的な情感、西洋音楽への憧れなど、さまざまな表情が詰まっていて、とても魅力的なんです。

今回ご紹介するのは、そんな"知られざる山田耕筰"のもう一つの顔。私自身が携わってきた出版や録音の活動を交えながら、その音楽世界の豊かさを、みなさんといっしょに味わってみたいと思います。

音楽の道へと進んだ山田耕筰ですが、最初から"音楽エリート"だったわけではありませんでした。彼はもともと作曲を志していましたが、当時の東京音楽学校には作曲専攻がなく、仕方なく入学しやすいとされた声楽科を選びます。作曲という専門分野は、まだ日本にはなく、本格的に学ぶには海外へ行くしかない時代だったのです。

東京音楽学校の受験前、新曲視唱の練習では「音を鳴らしてくれたら歌えるのに……」と自らの不出来さを嘆いていたほどです。

そして迎えた入試本番。試験官として目の前にいたのは、あの幸田延。震える声で新曲視唱を始めた山田に、幸田は「怖がらずに、しっかりと!」と鋭い眼差しを向けたそうです。試験後、山田は「とても合格できるはずがない」と思い込み、姉の家に行き、死んだ母に己の不出来さを詫びました。

そんな中、届いたのは叔父からの「入学万歳!」と書かれた達筆な一筆。慌てて自らの足で合格発表を確かめに行った山田。こうして、東京音楽学校での学生生活が始まったのです。

卒業後、山田は、三菱財閥の総帥・岩崎小弥太の援助を受け、夢に見たベルリンへの留学を果たします。ベルリンに到着した彼は、偶然にも当時ベルリンを訪れていた幸田延に面会します。東京音楽学校で教鞭をとり、「上野の西太后」とも呼ばれた幸田延は、「ホホシュゥレ」(ベルリン王立芸術アカデミー)への入学を希望する山田に、

「チェロなら入れるわよ」

と応じました。作曲を学びたいと返すと、

「難しいわね」

と、ぽつんと言って出ていったそうです。けれど山田はのちに、この言葉が自分を奮い立たせてくれたと語っています。

語学習得への姿勢も、実に山田らしいものでした。ドイツに来たばかりの頃、街でドイツ人の子どもが流暢に話すのを見て、「ここはドイツだ!」と自らを奮い立たせ、看板を音読しては通行人に発音を直してもらう……そんななりふり構わぬ姿勢で、ドイツ語を体当たりで身につけていったのです。

努力と情熱を胸に、山田青年は"作曲家"としての第一歩を歩み始めました。

若き日の山田耕筰が、夢と志を胸にドイツへ渡った頃。ベルリンでの留学時代には、《ソナタ》や《シャコンヌ》《変奏曲》といったピアノ作品が生まれました。これらは主に学校の課題として書かれたものだったようです。

山田の自伝には、日々作曲の基礎を叩き込まれる彼と、指導教官レオポルト・カール・ヴォルフ先生との印象的なやりとりが記されています。

「留学二年の半ば頃には、私もやや焦り出していた。一年半も、明けても暮れても、作曲上のデッサンの研究ばかりでは、と先生の力量をすら疑うやうな気もしないではなかった。しかし先生は、遠慮なく、初心を断行された。一体、変奏曲やロンド、シャコンヌ、など何曲書かされた事だらう。

すると、ある日、先生は、『ヤマダ!よく我慢した。これからは、なんでもお前の好きなものを書いていい。でも、手始めとしてソナタを書くか』といはれた。それからはもう一切の軌道は取り除かれた。然し、その頃、我々の憧憬の的であったリヒャルト・シュトラウスの行き方などが、少しでも私の筆に現れると、『シュトラウス!立派だ!然し、どうかな?もう少し、バハやモォツァルトを探る必要はないかな!』」

……いかがでしょう?とても生き生きとした、リアルな場面が浮かんできますよね。リヒャルト・シュトラウスに憧れながらも、バッハやモーツァルトといった古典を学ぶよう促される若き山田の姿に、思わず引き込まれます。

この時期の作品は、形式や作風もクラシカルでシンプルですが、そこには山田耕筰独自の瑞々しい感性と、西洋音楽へのまっすぐな憧れが感じられます。

音楽だけでなく、美術や演劇、舞踏など、さまざまな芸術に触れながら過ごしたベルリンの生活。1913年の冬にベルリンを離れ、山田は1914年1月、日本に帰国しました。

この頃の作品です。どうぞお聴きください。

山田 耕筰: 主題と変奏<母に捧げる更衣曲> pf.秦はるひ

山田 耕筰:変奏曲 ト短調 pf.杉浦 菜々子

山田 耕筰:ソナタ ト長調 pf.杉浦 菜々子

山田 耕筰:シャコンヌ ハ長調 pf.杉浦 菜々子

山田 耕筰:シャコンヌ ハ短調 pf.杉浦 菜々子

帰国後は、オーケストラの活動に着手、しかし恋愛問題で資金を断たれ解散します。同時にピアノ音楽に専心し、山田のピアノ作品の多くがこの時期に生まれました。特に1917年は、山田のピアノ作品が最も多い年です。ソナタやソナチネなどの古典的な形式ではなく、性格的小品を作曲しました。

中でも注目したいのが、「ポエム」「舞踏詩」という2つのジャンルです。

「ポエム」というジャンルは、スクリャービンも多く手がけたもので、山田も深く愛しました。《彼と彼女-7つのポエム-》(1914年)《日記の一頁 プチ・ポエム集》(1915年)《若いパンとニンフ -5つのポエム-》(1915年)などがあります。また、《クランフォード日記》として後に出版した3曲からなる小品も、この系統に当たります。

そして「舞踏詩」は、山田耕筰が新しく創設したジャンルです。舞踊と音楽が一体となり、独自の舞台芸術として形作られていきました。舞踊と音楽がこの分野では、舞踊家・石井漠との共同作業が非常に重要な意味を持ちます。石井漠は日本モダンダンスの先駆者であり、彼の舞台と山田の音楽が響き合いながら、「舞踏詩」という世界を成熟させていきました。

1916年作曲の《青い焔》は山田がニューヨーク滞在中の1918年4月7日に、伊藤道郎の舞踏と山田耕筰のピアノによってニューヨークのクリニッジ・ヴィレッジ劇場で上演されました。

山田 耕筰 : 青い焔(演奏:黒田亜樹)

この《青い焔》にはスクリャービンの影響が色濃く感じられますが、それだけではありません。山田は、リヒャルト・シュトラウス、ドビュッシー、ワーグナーなど、さまざまな作曲家の音楽からも刺激を受けながら、多様な小品を生み出していきました。

この時期に生まれた珠玉の作品については、また後ほどご紹介しますね。

1920年代の後半になると、山田耕筰の創作の中心は次第に歌曲へと移っていきます。時代が歌曲を求めていたという背景もありますが、なにより詩人・北原白秋との出会いが大きな転機になったのです。

《ペチカ》(1923年)、《からたちの花》(1925年)、《赤とんぼ》(1927年)、《この道》(1927年)など、誰もが知る名歌曲の数々がこの時期に生まれました。

その中でも《からたちの花》は、山田自身の手によって1928年にピアノ用に編曲され、今では山田のピアノ作品の中でももっともよく知られた曲のひとつとなっています。

山田耕筰:ピアノのための《からたちの花》(演奏:山本恵利花)

また、《前奏曲「聖福」》(1937年)は、初版に「聖福―守屋哲之介君の結婚の祝ぎて―」と記されており、聖歌「神はわが力」の旋律が中間部に引用されています。冒頭の不協和音に彩られた不穏な雰囲気が、聖歌のニ長調によって浄化されていくような構成には、深い感動があります。

山田耕筰:前奏曲《聖福》(演奏:喜多宏丞)

他にも、《前奏曲「禱り」》(1928年)、《前奏曲 変ホ長調》(1929年)、そして現存する最後の鍵盤作品である《前奏曲 ト短調》(1951年)などが残されています。

1934年の《春夢》は、西洋音楽の影響とともに日本的な風情も漂う作品で、「春の野辺」から始まる舞踏者への語りかけとともに、幻想的な音楽が展開されます。これは、舞踏詩の集大成ともいえる貴重な後期作品です。

ここで、私が関わった2022年のプロジェクトについてご紹介させて下さい。以下の3つの柱を軸にCDと楽譜の制作を行いました。

1.それまで未出版だった初期の作品の初出版と絶版楽譜の再版

シャコンヌ、変奏曲、ソナチネ、ソナタなど

2.歌曲のピアノ編曲(青木聡汰氏、平野真奈氏、永井みなみ氏)

「赤とんぼ」「あわて床屋」「ペチカ」「この道」「鐘が鳴ります」「城ヶ島の雨」「砂山」「六騎」

3.未完作品の補筆完成(榎政則氏)

「アンプロンプチュ」「ソナタ・エクスタジエ」「セレナーデ」「わが神戸時代の想い出」

これらの音源視聴ページ:

このプロジェクトを始めたきっかけは、2018年に山田耕筰のピアノ作品を集めたCDを制作した際、多くの作品が未出版であることに気づいたことです。同じように未出版作品に興味を持っていた仲間たちとともにプロジェクトを立ち上げました。

日本近代音楽館には山田の自筆譜が多く所蔵されており、そこから作品を選び出版に至りました。歌曲の新しいピアノ編曲は青木聡汰さん、平野真奈さん、永井みなみさんが手がけ、また未完の4作品には榎政則さんが補筆し、完成へと導いてくださいました。解説は日本大学芸術学部教授の高久暁先生が執筆し、楽譜の出版にはミューズ・プレス社が協力してくださり、『山田耕筰ピアノ曲拾遺』(全3集)が完成しました。また、CDは私が代表を務める音楽レーベルVacances Musicalesが制作を行いました。

この挑戦は、クラウドファンディングによって、多くの皆さんの応援を受けながら実現しました。ピティナ専務理事の福田成康さんからもご支援と温かいお言葉をいただき、励まされました。

クラウドファンディングページ:

1917年作曲。山田は1913年ベルリン留学からの帰途、モスクワに立ち寄り、若い大学生のスクリャービンの演奏を聴きました。その時の衝撃を、山田は自伝の中で、「私の伯林で送った四年が、まるで空になつたと思はれた程」感動し、「永い間云い得なかつた自分の言葉を、氏から聞かされた様な気がしました。」と書いています。二人は直接対面することはなく、スクリャービンは1915年にこの世を去ります。

再生リスト

看経(かんきん)とは、一般には禅宗で声を出さずにお経を読むことですが、山田は初演の時のプログラムノートで、「友の家で聞いた、看経の音が、この曲の生まれる原因となりました」と書いており、読経の意味で使われていると思われます。静かで味わい深い左手のメロディの背後に絶え間なくソ♭の音が響き、極めて静謐で宗教的な世界観を表現しています。

再生リスト

短編小説のような、叙情的で味わい深い小品です。山田独特の「間」が光る作品です。

夜の歌は、日本のノクターンという趣。《夜の歌 I》は1914年、《夜の歌 Ⅱ》は1917年作曲で同時にできたものではありません。

《夜の歌 I》では、繰り返し登場する冒頭のフレーズを、様々な情感を込めて即興的に味わう楽しみがあります。《夜の歌Ⅱ》の後半の静かで切なる歌が個人的にたまりません。

《夜の歌 I》自筆譜には、タイトル「Ein Nachtlied」の上に「月と尼」と書かれており、その他にも走り書きで冒頭に「僧院の尼」、タイトルの右下に「夢心地」と書かれています。新全集の校訂報告に、「この「夜の歌」は、1920年代に石井漠が舞踏詩「淋しき影」と題して、また高田せい子が舞踏詩「月夜の僧院」と題して上演している。」とあり、舞踏者への指示の言葉もあります。

再生リスト

《聖福 I》と《聖福 II》の作曲年である1917年は、山田の初の子供である美沙子が生まれた年でもありました。この曲からは初めて父親となった山田の幸福感が溢れているような甘美さを感じます。《聖福 II》は、冒頭にバルカローレと記載されています。ゆりかごの揺れのようなリズムにのってあたたかなメロディーが歌われます。

再生リスト

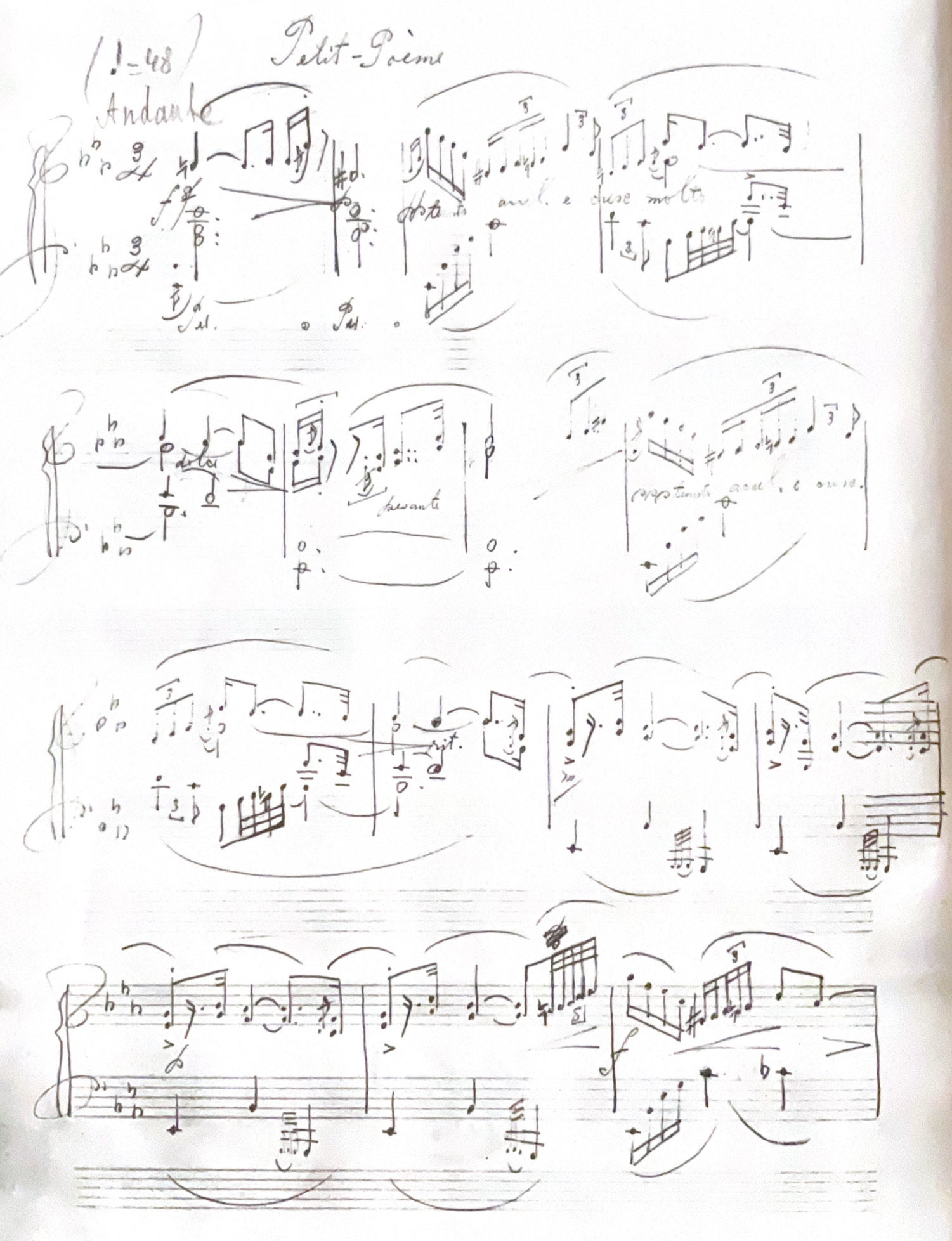

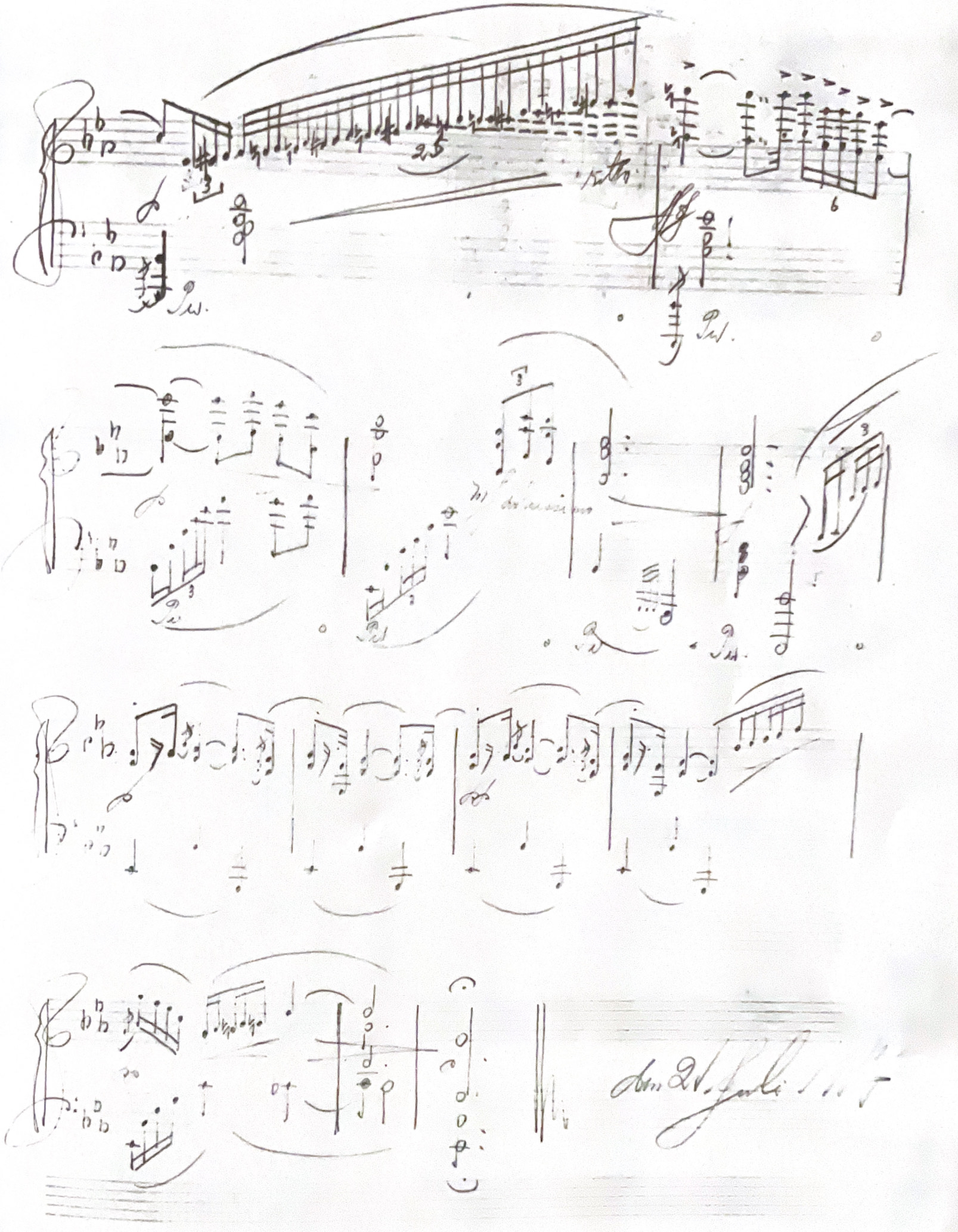

《聖福Ⅰ》の自筆譜

「Petit-poème」とある。

山田はベルリン留学後、2つの異なる芸術ジャンルである舞踊と音楽を融合させ、「舞踏詩」という新たなジャンルを創設したのは先に述べた通りですが、この〈春夢〉もまたその系譜にある作品で、時を経て成熟した「舞踏詩」として、山田耕筰壮年期のピアノ作品の最高峰と言えると思います。1934年の作で、山田のピアノ作品としては稀な後期の作品です。自筆譜には舞踊者への指示もあり、まるで夢を舞うような情感が広がります。

再生リスト

『源氏物語』7帖を音で描いた連作。ドビュッシー風の和声と日本的抑制の融合が美しい作品です。各帖の登場人物のキャラクターや世界観を捉えた7曲で(い)「桐壺」の巻より(ろ)「若紫」の巻より(は)「末摘花」の巻より(に)「紅葉の賀」の巻より(ほ)「花の宴」の巻より(へ)「花散里」の巻より(と)「須磨」の巻より で構成されています。行間を感じさせる休符や、日本音階の使用など山田独自の手法で、雅な世界を描いています。『源氏物語』好きの方、ぜひ!

再生リスト

※『源氏楽帖』については、長年広まっていた誤ったタイトル表記を、正しいものに訂正しました(詳細はピティナ曲辞典にて)。

修正版として、《源氏楽帖》は、《山田耕筰ピアノ曲拾遺集》第3集(ミューズ・プレス)の付録として収載しました。なお、ハッスル・コピー社が刊行する全集でも、第2版以降では訂正済みです。

1916年作曲。短い10曲からなる《子供とおったん》は、幼い甥(順)と姪(美枝子)との交流の中でインスピレーションを得た子供との世界が生き生きと描かれています。「叔父さん(=おったん)とは、山田自身のことです。」と初版の前書きに。

《夢の桃太郎》は全6曲からなる、おとぎ話『桃太郎』をテーマとした組曲で、各曲はPrelude、Minuettino、Waltzなど西洋音楽のスタイルで書かれています。

いかがだったでしょうか。山田耕筰の新たな一面を身近に感じていただけたなら嬉しいです。私は、これらの作品の難易度のランク付けをし、ピティナ・ピアノステップの課題曲の登録にも協力させていただきました。教科書にも載る知名度に反して、まだまだ知られていない山田耕筰のピアノ曲。皆様もぜひピティナ・ピアノステップや発表会などで、山田耕筰のピアノ曲の魅力を伝えていただけたらと思います。

私の教室では、大人の生徒さんから「山田耕筰って、こんなにいい曲を書いてたんですね」「譜面はやさしいけれど、響きが美しくて、日本的な情緒も素敵です」といった声もいただいています。

ぜひ、あなたのレパートリーにも加えてみてくださいね。

《ピアノ作品全集》(1994年)|イリーナ・ニキーティナ

ロシアのピアニスト、イリーナ・ニキーティナさんによる名盤。これで山田耕筰のピアノ作品を初めて耳にしたという方も多いと思う。「全集」とあるが、実際には収録されていない曲もある。

《山田耕筰ピアノ作品集ー子供と叔父さん(おったん)ー》(2018年)|杉浦菜々子

初収録作品を中心に取り上げたアルバム。ブックレットの校訂報告の資料的価値も高いというレコード芸術誌評がある。

《知られざる山田耕筰のピアノ音楽》(2022年)|杉浦菜々子

一次資料を精査し、未出版の作品群を復刻・蘇演。知られざる山田耕筰の魅力に迫る出版連動プロジェクト。山田耕筰の愛用したピアノ、スタインベルク・ベルリンを一部使用。

《ピアノ作品にみる「山田耕筰ルネサンス」》(2022年)|佐野隆哉

実力派ピアニストの佐野隆哉さんのアルバム。音楽学者瀧井敬子氏が手がける「グラチア・アート・プロジェクト」の第7弾として企画された。習作や編曲に至るまで全作品を4枚のCDに録音。

山田耕筰ピアノ作品全集|ハッスルコピー

現在、出版されている唯一の全集(全3巻セット)。長年に渡り、山田作品の校訂に取り組んでこられた久松義恭氏による。その他、ハッスルコピーからは初期の作品も販売されている。

山田耕筰ピアノ曲拾遺(全3集)|ミューズ・プレス

ソナタ、ソナチネ、変奏曲、シャコンヌなど初期のオリジナル作品(第1集)、歌曲のピアノ編曲(第2集)、未完作品の補筆完成と「源氏楽帖」の新校訂版(第3集)

山田耕筰ピアノ作品選集|バカンス・ミュジカル

山田耕筰の数あるピアノ曲の中から、選曲された選集。夜の歌 1・ 2、黎明の看経、スクリャービンに捧ぐる曲、前奏曲「聖福」、春夢、ピアノのための「からたちの花」を収載。

また、全音ピアノピースでは、「からたちの花」「こどものソナタ」「赤とんぼ(上田真樹氏によるピアノ編曲版)が出版されています。