『日本人作品あれこれ』第8回 人生の《窓》への眼差し──作曲家・田辺恒弥先生、 90歳の今

執筆:杉浦菜々子

「作曲家にとっては、社会的地位や人間関係とは関係なく、作品そのものへの共感からつながりが生まれることが最高の喜びです」

田辺恒弥先生に初めてご連絡を差し上げたとき、先生がくださった返信に書かれていた言葉です。まっすぐ私の心にすっと届きました。

田辺恒弥先生作曲「《窓》29のピアノ小品集」との出会いをきっかけに、私は2025年7月31日、先生のお宅を訪ねる機会を得ました。夏の強い日差しのなか、迎えてくださったのは、田辺先生と奥さま。90歳を迎えられた今もなお、「自分の生き方に結論が出ない」とおっしゃり、模索を続けている田辺先生。私は、お会いするまで、《窓》は子どものための作品ですし、長年大学で教鞭をとってこられた方だから、教育者としてのお立場が強い方かと思っていました。でも、お会いしたのは、そんな予想とは異なる、真の芸術家の姿でした。

田辺 恒弥(作曲家)

ホームページ https://nabetsune.web.fc2.com/

お話し:田辺恒弥先生 聞き手:杉浦菜々子

ー田辺先生、音楽の道へ進まれたきっかけを伺ってもよろしいでしょうか。

田辺: ぼくはね、外地(韓国)で生まれて、その後の引揚や戦後の混乱で、引っ越しは20回以上、小学校は5〜6回、中学も3回変わってるんだ。父が運輸省海運局で働いていて、転々としていたから。防衛大学校に進んだのは、学費がかからなかったから。でも、結局、親に相談もせず一年で辞めて、藝大の作曲科に行ったんだ。

あの時代、音楽家は「河原乞食」とまで言われていたよ。雅楽を除けば、音楽を志すなんて親不孝者だった。高校になって初めてピアノに触れた。芸大時代は長谷川良夫先生に作曲を。ピアノは宅孝二先生、型破りでね、麻雀したり。

若い頃の記憶は、ずっと封印してきたんだ。親とのスキンシップもなくて、愛された記憶がない。

ー武蔵野音楽大学・大学院で長年に渡り教鞭をとられた先生。教育の現場では、どんなことを大切にされてきたのでしょうか。

田辺: 武蔵野音大ではね、規制しなかったんです。弟子たちはそれぞれ、まったく異なる道へ進んでいきました。電子音楽に進んだ者もいれば、全然ちがう世界へ飛び込んだ者もいる。

指導の場では、まず学生が持ってきた譜面を見て、その作品の「意図」をできる限り読み取りました。そのうえで「こうは考えなかったの?」と問いかけ、欠けているテクニックや視点についてヒントを渡す──あくまで質問という形でやりとりを重ねました。技術的なミスや不徹底は簡単に指摘できますが、「内なる声」は、本人が自ら気づき、育てていくもの。既成の価値基準に沿うことは、人間の芸術活動においては補助的な方法にすぎない、と私は思っています。

和声、対位法、形式、表現技術、記譜方法などの基礎は厳しく教えましたが、それを作品の中でどう活かすか──取り入れるのか、あえて無視するのか──その判断は作曲する本人の「現在のリアリティー」に委ねました。「真似ること」も含めてすべてが本人の選択。私自身の美意識や価値観を押しつけることは、決してしませんでした。

結果として、学生時代にまだ世界観が固まっていなかった人も、卒業後に自分の立ち位置を見つけ、確立していきました。長木誠司さん、石田一志さん、宇野文夫さん、高橋久美子さん、宮澤一人さん、横島浩さん、石多正男さん、高橋通さん、油川珠実さん、杉本ゆりさん、品川幸子さん……思い出すだけでも、皆さんそれぞれ立派に活動されています。私より有名な人ばかりですよ。

杉浦(感想):長年の教育を通しての気づきとして、田辺先生はこうおっしゃいます。

「基本は、どこまで自分自身を客観視できるかです。現実、この歳になっても、分かっていなかったことや、狭く思い込んでいたことに気づきます。出来たこと、確立したことは(これも思い込みかもしれませんが)ほんのカケラほど。」

私は演奏家の立場として、曲の理解やピアノの奏法においても、思い込みを取り払い、常に新しい気づきを得ようとされる先生の姿勢に強く共感しました。また、それは音楽にとどまらず、人や物事への理解という点でも、あらゆる場面で大切にすべきスタンスだと思いました。

ー先生のピアノ小品集《窓》、大変印象的な作品で興味深く取り組ませていただきました。初心者にも弾きやすい小品で、シンプルだけど奥深い。どのような経緯で生まれたのでしょうか。

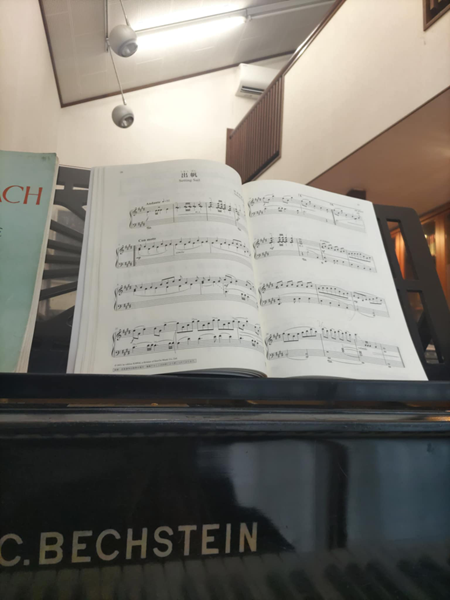

【楽譜】田辺恒弥:「窓」29のピアノ小品集(カワイ出版)

https://www.editionkawai.jp/item/detail/90597/

【動画】田辺恒弥:「窓」29のピアノ小品集 演奏:杉浦菜々子

YouTube動画

【動画】御年90歳の作曲家、田辺恒弥先生を訪ねて《「窓」29のピアノ小品集》の魅力探訪!

YouTube動画

(2025年10月24日ナクソス・ミュージック・ライブラリーより配信アルバムリリース予定)

田辺: ヤマハなんかで働いていたのもあって、少しずつ書いていたんだ。1曲ずつ、それぞれの音楽的な素材から作っていて、タイトルはあとからつけた。

易しい曲に聴こえるかもしれないけど、音楽的に弾くのは難しいよ。特徴はポリフォニー。いろんなパートがあっちこっちで聴こえる。まるで違う楽器のようにね。耳を開くことが大事なんだ。

この家の響きもね、計算してつくったんだよ。ヨーロッパの教会みたいに響くように、高い天井は斜めにしてある。

そうそう、あなたの《窓》の演奏、楽譜に忠実でソルフェージュはとてもよくできてる。でもね、ちょっと真面目すぎる。もっと、自由にやっていい。作曲家に批判されてもいいんです。

杉浦(感想): 先生のこのお部屋でこれらの曲が生まれたと思うと、なんとも言えない静けさに包まれるようでした。100年前のベヒシュタインの前で、先生が静かにご自身と対話しながら紡いでこられた音。指の動きは易しい分、耳と心をひらいて、音と向き合うことができます。《窓》は、そうした音楽だと気づきました。

ここで「《窓》29のピアノ小品集」の楽譜の前書きをご紹介します。田辺先生の音楽に対するお考えが反映された言葉だと思いますので、全文記したいと思います。

窓から見えるもの、 窓の中に見えるもの、 窓の先に広がるもの、 心の窓に映るもの・・・ 心の窓によみがえるもの・・・ 個々の身近な世界がここにある。

ここに収められている作品は、主に、子供を中心としたピアノ教室の教材として書いたものです。そのため演奏技術のレヴェルとしては、プロの演奏家でなければ弾けないものではありません。また、大きな演奏会や発表会の場などで見栄えのするような、技術や表現の派手な効果を盛り込むことを第一の目的としていません。何より大事にしていることは、弾いているご本人が個々の作品の「音楽」そのものに共感できることです。

高い完成度に達した演奏が、結果として多くの聴衆に賛美され、普遍的な芸術として存在するのは素晴らしいと思いますが、出発点は、あくまで奏者自身の心に生じる「音楽」への感性です。このような考えに沿ってそれぞれの作品には、私自身の「音楽の原点」が含まれています。

まず「この曲弾きやすい、好き」から始まって良いと思います。その小さな経験が、やがて、歴史に残る素晴らしい音楽作品が持つ豊かな世界に気付くきっかけになれば幸いです。

曲のタイトルは、すべて作曲が完成した後に添えられたもので、身近なイメージとしてとらえやすくするために、言葉で表せる範囲で選ばれています。具体的な状況、物語などを示す手段ではありません。いわば音楽的な内容の、ごく一部で、あくまで、「手掛かり」の範囲です。

また、作曲技法に関する、様式、構成原理、和声、表現技法などの分析的な視点による解釈は、無意味ではありませんが、アプローチの手段にはしないで、弾いてみた結果、漠然としていてもよいから、音楽としての「存在感」を感じられれば充分でしょう。

「体を動かすことで」「耳で聞くことで」音楽を実感することがまず大事です。「感じたことの意味と内容」を言葉や文字記号などで意味づけする、論理的解釈は、本来「人間にとっての音楽」とは別の世界だと思います。

(カワイ出版『田辺恒弥:「窓」29のピアノ小品集』より)

杉浦(感想):「弾きやすい、好き」から始まっていい──その一言が、なんだか救われるようでした。音楽を始めたばかりの子どもも、長く弾いてきた大人も、同じスタートラインに立てる言葉です。

先生は、作品の出発点を「奏者自身の心に生じる感性」に置いています。分析や理論よりも先に、「耳で聴き、体で感じること」が大事だと。窓の向こうに何を見るかは人それぞれですよね。

ーどのような作曲家に影響を受けましたか?

一番は、バッハ。教会の残響、倍音……構造の美しさ。教会の残響や倍音を含めて考えられてる。ベートーヴェンは高い山だけど、わかる。ストラヴィンスキーも好きだし、ラヴェルもドビュッシーも。嫌いな作曲家はいない。

同時代の作曲家、ブーレーズなんかも好きですね。すごく洗練されているし、新しいことってやっぱり奥が深い。たとえよくわからないものでも、聴く側には聴く側の文脈があると思うんです。特殊奏法を多用した前衛音楽なんかも、その時代や背景を知らないと新しさの意味が見えないことがある。でもだからといって、それが現代音楽の中だけの話ってわけじゃない。新しいものにはいつも目を開いていたいし、そのうえで自分にとっての必然から曲を作っていたいですね。

ー90歳の今、どんなふうに日々を過ごされていますか?

田辺: 90歳だけど、毎日が初体験ばかりだよ。リアリティっていうのは、常に今のことでしょう。過去の経験じゃない。現時点の自分が何を感じているか、そこからしか出発できない。

地球規模で気候変動が起きていても、ほんとのところは誰にもわからない。本質は、説明できるもんじゃないんだよ。

本質は、あとからわかるもの。すぐには答えなんか出ないよ。

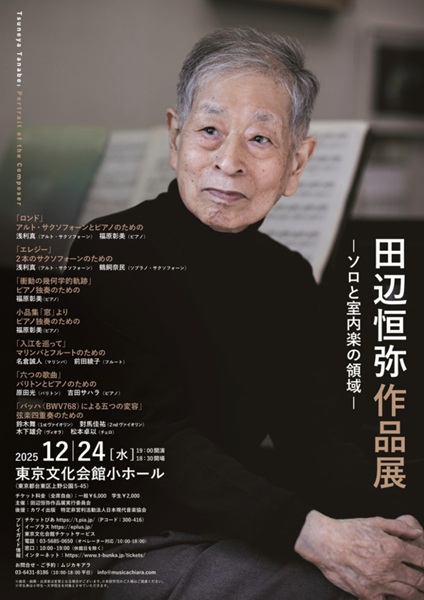

いつも、虚無感がある。でもここのところは、あなたたちが来るのを楽しみにしていた。次は12月24日の作品展があるんだ。

田辺恒弥先生とは、どのような作曲家なのでしょうか。弟子で神戸学院大学教授の作曲家、宇野文夫先生にコメントをいただきましたので、全文を掲載させていただきます。

田辺恒弥先生のこと 宇野文夫

1935年生まれで終戦時が10歳。朝鮮半島から引き揚げ後、関西地域を転々とし、防衛大学中退の後、東京芸術大学音楽学部作曲専攻に入学。

文芸の世界に限らず日本社会では、丁度戦後の第一世代に当たる人々が活発に活動を開始したのちにこの世界に入った世代になります。作曲家では間宮芳生、黛敏郎、湯浅譲二、武満徹、一柳慧、三善晃、といった人たちのすぐ後の世代です。年齢としては三善晃とは同じであったかと思います。

当時から、1980年頃までの日本の創作音楽界は、芸大を中心としたアカデミズムを基盤とした創作と、在野の前衛的な創作との一応の対立関係はありました。一方、国民楽派や原始主義を日本で展開しようとした伊福部昭等とその後継は、絶えることなく根強く存在していたものの音楽界の興味の第一線には位置していませんでした。

田辺先生の世代は、眼前のそういった動きを目の当たりにしながら、創作の世界に入って行かれた訳です。同世代の親しいお仲間は、南弘明、平吉毅州といった方々でした。

田辺先生の考え方、大きく言えば思想といっても良いですが、端的に言ってそれは元来の繊細な感受性と緻密な気質に、子供時代から青年期までの複雑な生活環境があいまって醸成されていったものだと思います。

芸術に対しての考えは、人間の感受性というものが最も重要なものであること。次いで、芸術作品は、音でも色でも、その確定に当たって、深く熟考され、感受性に充分照らしあわされたものでなければならないこと。そして重要なことは、その感受性を柔軟に保ち、新しい表現にも常に開かれた姿勢でいること。言葉で説明すればこういったことになります。

こういった視点から、創作音楽の世界を判断するとき、音楽表現の傾向というものに関しては先ずは問わず、感受性の豊かさと繊細さ、そして熟考による多面に渡る配慮を評価します。どのような音楽も、この視点から評価、判断されます。ご自分の作品も、その視点から作られていますが、創作ですから、直観というか霊感が第一に優先すべき事項となっています。

私が、大学で師事した頃は、「12.1」という同人グループでの発表会が休止し、主として教員組合などの大学の関わりに勢力を割かれていたころで、作品はやや少ない時代でした。

田辺先生の音楽は、どのようなものと説明できるか、試みてみます。音楽史上の類似した傾向を探ると、新古典主義に近く、しかし時間構成については自由でクラシック音楽的ではありません。音組織は7度や増4度などを強調した明らかに無調的なものではなく、ジャズなどにも通じるような比較的捉えやすい音が使われます。但し音組織は曲によって融通無碍で、はっきりと調的な動きが聴かれるものもあれば、無調的音響を強調するものもあります。響きそのものは強いて言うなら、質実なドイツ風で、フランス的洗練を好まれますが音の効果音的な使われ方はされません。

近年、平明な教育用音楽に携わっておられた関係もあると思いますが、純音楽として作られたものも、この四半世紀の作品は、表層は理解しやすい平明な印象のものに変わってきました。

総じて、音楽に少しでも興味を持つ人々、愛好する人々、更に特に興味を持たない人々も含め、彼らに向けて、解りやすくも質実な音楽を残したい、といったお考えを持っていらっしゃると思います。

私自身が素直に理解できた作品は、ピアノのための「要」、同「詩曲」、同「(タイトル失念、70歳記念パーティーでの作品)」、サックスとピアノのための「間奏曲」です。一方で、「7つの小さな歌」、「バッハの名による弦楽四重奏曲」、フルートとマリンバのための「入り江をめぐって」などは、よく覚えていますが、批判というものではないですが、何故この様であるのか、お聞きしたく思う点が残ります。

以上、全て記憶を頼りに一気に書いていますのでそういうものとお読みください。

12月24日(東京文化会館小ホール)の個展に向けて、宇野先生は「もう少ししっかりした論評を書くつもりです」とのこと。田辺先生の"いま"を聴きとる、その次の一歩に、私たちも立ち会えるのが楽しみです。

あの時代、そしてご自身の置かれた状況のなかで、音楽を志すことがどれほどの決断だったのか──。先生の語られる一言一言から、その選択の切実さと必然性がひしひしと伝わってきました。

戦後の日本音楽界がアカデミズムと前衛、そして独自の民族的潮流とでせめぎ合っていた時代に、どこか一つの立場に寄るのではなく、自分の耳と感受性を羅針盤にして進まれた田辺先生。その背景を思うと、90年の重みを抱えながらも、なお過去を封印し、"今"のリアリティを生きようとする姿がいっそう鮮やかに浮かび上がります。音楽をつくり続けること、音とともにあることが、先生を生かしてきた現実──その厳しさと重さが、私の目の前にありました。

そんな中で「今日はあなたたちが来るのを楽しみにしていたよ」と笑ってくださったこと、12月の作品展を心待ちにされていること、パン屋でアップルパイを買ってきてくださったこと、私の好きな濃いブラックコーヒーをたっぷりと淹れてくださったこと──どれも何気ない一場面ですが、私には特別な瞬間として刻まれました。

先生の作品は、子どもから音楽愛好家、そして専門家まで、誰もが入口から入りやすく、それでいて奥深い響きをもつ。その源には、「人間の感受性こそが最も大切」という揺るぎない信念があると宇野文夫先生は語っていました。そう思うと、この日交わした時間もまた、音楽そのものと同じく、やわらかくも確かな"存在感"を放っていたように思います。

音楽が繋いでくれたご縁。私はこれからも、田辺先生の90歳の"いま"と、その先に続く道のりを、耳と心をひらいて見つめていきたいと思います。

田辺恒弥作品展 ソロと室内楽の領域

2025年12月24日(水)19:00開演 東京文化会館小ホール

【曲目・演目】

- 「ロンド」 アルト・サクソフォーンとピアノのための

- 「エレジー」 2本のサクソフォーンのための

- 「衝動の幾何学的軌跡」 ピアノ独奏のための

- 小品集「窓」より ピアノ独奏のための

- 「入江を巡って」 マリンバとフルートのための

- 「六つの歌曲」 バリトンとピアノのための

- 「バッハ(BWV768)による五つの変容」 弦楽四重奏のための

【出演】

浅利真(アルト・サクソフォーン)、福原彰美(ピアノ)、鶴飼奈民(ソプラノ・サクソフォーン)、名倉誠人(マリンバ)、前田綾子(フルート)、原田光(バリトン)、吉田サハラ(ピアノ)、鈴木舞(弦楽四重奏1stヴァイオリン)、對馬佳祐(弦楽四重奏2ndヴァイオリン)、木下雄介(弦楽四重奏ヴィオラ)、松本卓以(弦楽四重奏チェロ)

第1回「この連載について」(2025/01/20)

第2回 作品レコメンド...芥川也寸志 「こどものためのピアノ曲集 24の前奏曲」(2025/02/25)

第3回 作品レコメンド...徳山美奈子 「ムジカ・ナラ」(2025/03/20)

第4回 演奏家インタビュー...左手のピアニスト智内威雄氏(2025/04/20)

第5回 地域に根づく現代音楽の灯——地域で愛される作曲家、水野修孝氏を囲む春(2025/05/20)

第6回 作曲家インタビュー...子供のためのピアノ作品のエキスパート、安倍美穂先生(2025/06/20)

第7回 山田耕筰、ピアノ音楽の作曲家として(2025/07/20)

杉浦(感想):赤裸々に語る田辺先生。作品を書くことは、ご自身と向き合う時間でもあったのかもしれません。過去についてはあまり多くを語られませんでしたが、奥様がこんな印象的なことをお話しくださいました。

「ピアノも持っていなくて、かわいそうだと思っていたの。でも、ある日シューマンの《飛翔》を弾いていてね。どうしてあんな曲が弾けるのか、不思議で仕方なかったわ」

《飛翔》は、軽やかさと華やかな技巧を一気に駆け抜ける上級者向けの作品です。独学に近い環境で、そんな曲を自然に音にしてしまう──その一場面だけで、田辺先生が持って生まれた音楽の感性と才能の大きさが伝わってきます。