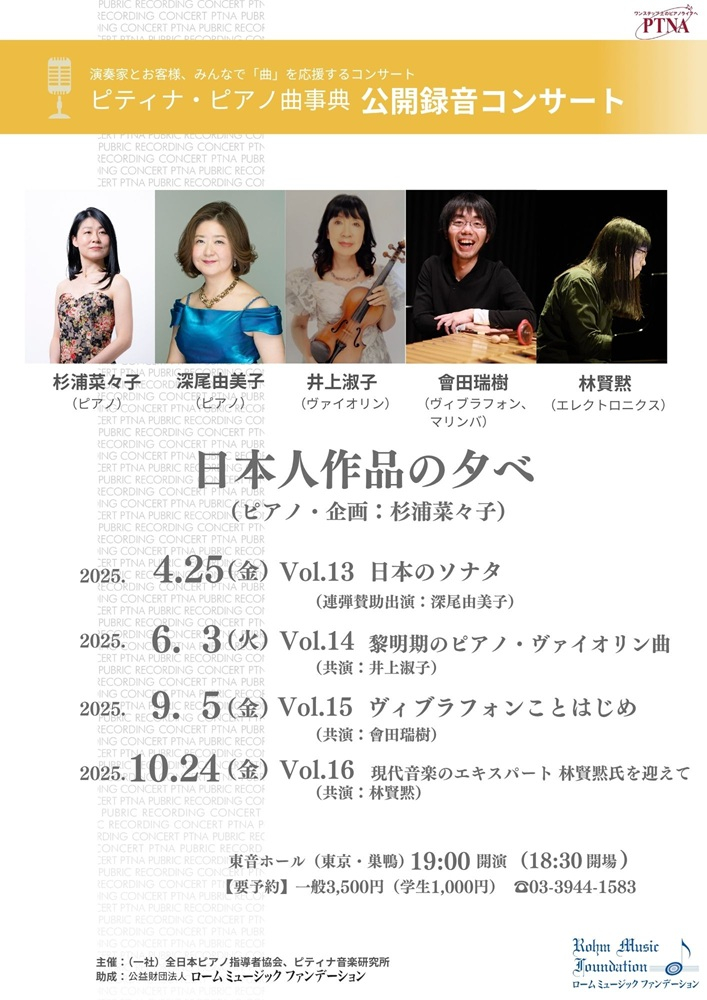

『日本人作品あれこれ』第10回 西洋音楽と出会った日──幸田延と、そのまわりの音楽家たち(ピティナ・公開録音コンサート「日本人作品の夕べ」 Vol.14より)

(ピティナ・公開録音コンサート「日本人作品の夕べ」Vol.14より)

執筆:杉浦菜々子

(2025年10月20日公開)

2025年6月に開催させていただいたピティナ・公開録音コンサート「日本人作品の夕べ Vol.14」(ヴァイオリン:井上淑子 ピアノ:杉浦菜々子)では、明治から大正にかけての黎明期に書かれた、日本人作曲家によるピアノとヴァイオリンのための作品を取り上げました。

本稿では、そのプログラムに沿いながら、作曲家・幸田延(こうだ のぶ)を中心に、彼女の師や同門、そして次世代にあたる作曲家たち──日本における西洋音楽受容の最初期を担った人々の足跡をたどります。

動画リンクには、当日の演奏だけでなく、さまざまな演奏家による映像も添えています。作品そのものが持つ魅力や背景に触れていただけたら嬉しく思います。

幸田延は1870年、明治の初めに生まれました。東京音楽学校で作曲とヴァイオリンを学び、卒業後はアメリカ、そしてウィーンへと留学します。

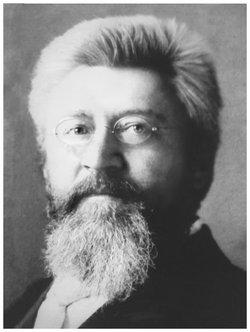

ウィーンでは名教師ヨーゼフ・ヘルメスベルガー2世(1855–1907)に師事しました。

このヘルメスベルガーの門下には、のちに世界的ヴァイオリニストとなるフリッツ・クライスラー(1875–1962)もおり、幸田とクライスラーは同門にあたります。彼女はクライスラー本人とも親交があったと伝えられており、今回のプログラムでは、その縁を象徴するかたちで、クライスラーの《貴婦人(La Précieuse)》を演奏に加えました。

幸田延を育てた存在として欠かせないのが、東京音楽学校の初代外国人教師、オーストリア出身のルドルフ・ディットリッヒ(1861–1919)です。

彼は在日中に日本の民謡に触れ、その旋律を素材として西洋音楽の形式に置き換えた《6つの日本民謡》を作曲しました。

異文化を一方的に"教える"のではなく、深く関心を寄せ、ともに音楽を育てようとしたその姿勢を見ることができます。ディットリッヒは、幸田延の留学を後押ししました。

幸田延が残した2つのヴァイオリン・ソナタは、日本人作曲家による本格的室内楽作品として、非常に重要な位置を占めています。

西洋音楽を制度として学びはじめたばかりの日本において、彼女はその語法を作品として昇華させた先駆者でした。

日本人作曲家として初の本格的ヴァイオリン・ソナタと位置づけられる作品である。作曲当時、幸田は25歳で、東京音楽学校を卒業後アメリカ留学を経て、ウィーンに留学しており、西洋古典様式の研鑽の成果が作品全体に顕著に表れている。三楽章構成を採るが、第3楽章は未完のまま残され(128小節まで)、作曲家・池辺晋一郎氏の手により補筆され、現在の演奏形態が整えられた。

明治期日本において、西洋音楽が制度的・教育的に導入されるなか、幸田はその音楽語法を実作に昇華させた先駆的存在であった。このように本作は、歴史的価値の高い作品であるだけでなく、幸田延という一人の音楽家の初々しい感動が伝わってくる名作である。

Allegro con brio / Adagio / Allegro (Rondo)

- ヴァイオリン: 大谷康子 ピアノ: 佐藤卓史

YouTubeで聴く - ヴァイオリン:井上淑子 ピアノ:杉浦菜々子

YouTubeで聴く

本作は、幸田延がウィーン留学から帰国したのちに手がけた、単一楽章構成のヴァイオリンソナタである。Moderato、ニ短調。最後までできていたものの、ところどころ埋めていない箇所があったものを、作曲家・池辺晋一郎氏によって補筆完成され、2006年に初めて出版された。

楽譜巻頭で、池辺氏は「補筆・校訂の仕事をして、僕は改めて幸田延の才能にうなったのである。音楽的土壌が皆無と言っていい時期にこれだけの作品を成就させたことは、まさに脅威としか言いようがない。」と書いている。旋律の節まわしや間合いには、西洋音楽の枠組みに収まりきらない、日本人ならではの「歌心」が息づいている。

- ヴァイオリン:石神真由子

YouTubeで聴く - ヴァイオリン:井上淑子 ピアノ:杉浦菜々子

YouTubeで聴く

この2作品を通して、幸田延がいかに深く西洋音楽を理解し、構築的な創作に取り組んでいたかが浮かび上がります。

コンサートを聴かれたある作曲家の方が、「シューマンくらいまでは完全に習得している」と驚かれていたのも、まさにこの2作の完成度の高さを物語るものでした。

2025年9月に放映されたNHK・Eテレの「クラシックTV─点と線 つながるヒストリー」では、石上真由子さんと清塚信也さんによるヴァイオリン・ソナタの演奏が紹介されました。時代を越えて受け継がれるべき作曲家として、あらためて注目が集まっています。

──師・同門・弟子としての音楽的風景

幸田延の師であり、東京音楽学校の初代外国人教師だったルドルフ・ディットリッヒ(1861–1919)は、日本の民謡に強い関心を持ち、自ら編曲も手がけました。

この《6つの日本民謡》では、

- 地搗歌

- 祭囃子

- さくら

- 権兵衛が種まく

- 婚姻の歌、めでた

- 琉球節

といった、地域的にも音楽的にも多彩な素材が取り上げられています。

西洋的な和声と形式の枠のなかで、日本の旋律が美しく響いてきます。西洋音楽に憧れた日本人に対し、オーストリア人であるディットリッヒもまた日本の情緒に憧れを抱いたのかもしれません。

- ピアノ:杉浦菜々子

YouTubeで聴く

ウィーン留学中の幸田延が師事していたヨーゼフ・ヘルメスベルガー2世の門下には、フリッツ・クライスラーもいました。

つまり、幸田とクライスラーは同門にあたります。

彼の《La Précieuse(才たけた貴婦人)》は、当初フランソワ・クープラン作として発表された"偽作"でありながら、クライスラー自身の感性とウィットに富んだスタイルが際立つ小品です。

バロックの香りと20世紀的な洒脱さが共存し、歴史の模倣にとどまらない創作の自由が感じられます。

- ヴァイオリン:井上淑子 ピアノ:杉浦菜々子

YouTubeで聴く

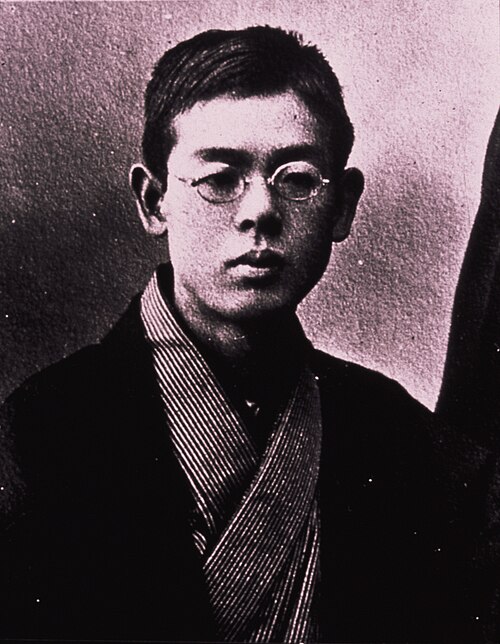

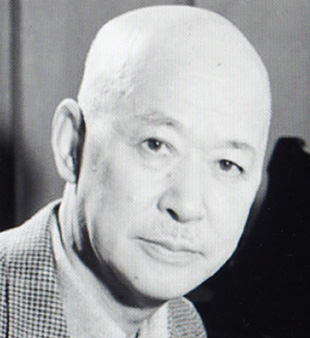

滝廉太郎(1879–1903)と山田耕筰(1886–1965)は、いずれも幸田延の音楽的な系譜に連なる存在です。

その短い生涯の中で、2つのピアノ曲を残した滝廉太郎。

《メヌエット》は東京音楽学校在学中の作品で、西洋古典様式に基づいた小品。形式は端正ながら、滝特有の抒情が香る佳作です。

- ピアノ:喜多宏丞

YouTubeで聴く - ピアノ:須藤英子

YouTubeで聴く - ピアノ:杉浦菜々子

YouTubeで聴く

《憾》は肺結核で療養中の大分にて、亡くなるわずか4ヶ月前に書かれたもので、「死を前にした心境を表す」との自筆メモが残る、深い感情のこもった短い作品です。

この曲は、さまざまなピアニストによって演奏されています。

- ピアノ:喜多宏丞

YouTubeで聴く - ピアノ:黒岩航紀

YouTubeで聴く - ピアノ:清塚信也

YouTubeで聴く - ピアノ:杉浦菜々子

YouTubeで聴く

山田耕筰にはたくさんのピアノ曲がありますが、この日は、ベルリン留学中に書かれた初期の作品を演奏しました。自由な発想と若き日の勢いがみなぎっています。

《シャコンヌ ハ長調》はレオ・シロタによる演奏も知られた比較的有名な作品。

《シャコンヌ ハ短調》《変奏曲 ト短調》は2022年に出版されました。(『山田耕筰ピアノ曲拾遺』第一集/解説:高久暁、校訂:杉浦菜々子/ミューズ・プレス)。

- ピアノ:杉浦菜々子

《変奏曲 ト短調》を聴く - ピアノ:杉浦菜々子

《シャコンヌ ハ短調》を聴く - ピアノ:杉浦菜々子

《シャコンヌ ハ長調》を聴く

明治という時代に日本で西洋音楽に出会った作曲家たちは、きっと、まだ見ぬ世界への強い憧れと、それを自分の手でつかもうとする大きなエネルギーに満ちていたのだと思います。

形式を学び、構造を真似ながら、自分自身の奥にある美学や感情の動きを、どうにかして自分の言葉で語ろうとしていた。

そのひたむきさと前向きな勢いは、作品のひとつひとつに息づいていて、生き生きと語りかけてきます。

完成されていないものの中にこそ感じる生命力。模索の途中にあるからこそ生まれる、まっすぐな表現。黎明期の作品には、そんな特別な輝きがあるように思えてなりません。

第1回「この連載について」(2025/01/20)

第2回 作品レコメンド...芥川也寸志 「こどものためのピアノ曲集 24の前奏曲」(2025/02/25)

第3回 作品レコメンド...徳山美奈子 「ムジカ・ナラ」(2025/03/20)

第4回 演奏家インタビュー...左手のピアニスト智内威雄氏(2025/04/20)

第5回 地域に根づく現代音楽の灯——地域で愛される作曲家、水野修孝氏を囲む春(2025/05/20)

第6回 作曲家インタビュー...子供のためのピアノ作品のエキスパート、安倍美穂先生(2025/06/20)

第7回 山田耕筰、ピアノ音楽の作曲家として(2025/07/20)

第8回 人生の《窓》への眼差し──作曲家・田辺恒弥先生、90歳の今(2025/08/20)

第9回 山と社会と、そして自分をプロデュースする力─ 作曲家・近藤浩平さんインタビュー(2025/09/20)