『日本人作品あれこれ』第5回 地域に根づく現代音楽の灯——作曲家、水野修孝氏を囲む春

「現代音楽」と聞いて、どんな音楽を思い浮かべるでしょうか。

難解でとっつきにくく、一部の専門家のもの——そんな印象を持つ方も少なくないかもしれません。けれど、それは本当に正しいのでしょうか。

千葉県八千代市で長年続いている「スプリングコンサート」は、その問いにやさしく、そして力強く答えてくれる場です。

御年91歳の作曲家・水野修孝氏を囲み、アマチュアとプロが一緒に音楽を奏でるこのコンサート。ジャンルや楽器を問わず、何でもござれというのが水野流。そして、地元の方々がふらりと立ち寄り、自由に耳を傾けるこのひとときには、音楽の原点とも言える何かが息づいています。

私もそんな魅力にひかれ、一昨年、そして去年と2回、演奏者として参加させていただきました。そして、今年2025年4月6日桜が満開に咲き誇る中、このコンサートの魅力を紐解いていきたいと思い、取材に伺って参りました。

1934年、徳島県生まれ。2歳の時に千葉へ引っ越し、その後は千葉で暮らし続けてこられた水野修孝先生。千葉大学法学部を経て1958年に東京藝術大学楽理科に入学。1963年には同大学専攻科を卒業され、のちに千葉大学教育学部で教鞭をとられました。

作曲された作品は、交響曲、オペラ、ミュージカル、室内楽、打楽器作品、ジャズ作品、合唱曲と多岐にわたります。その音楽は日本国内にとどまらず、世界各地でも演奏されてきました。1975年、NHK委嘱による〈混声合唱のための"幻"〉で芸術祭優秀賞を受賞。〈ジャズ・オーケストラ'73〉〈同'75〉はジャズディスク大賞3位に輝き、ジャンルを超えて注目を集めました。オペラ〈天守物語〉(1977年)は再演を重ねる代表作となり、〈ミナモ〉など地域と結びついた舞台作品も評価され、1991年には千葉県文化功労賞、1997年には芸術祭優秀賞を受賞。社会的にも高い評価を受けている、日本を代表する現役作曲家のひとりです。

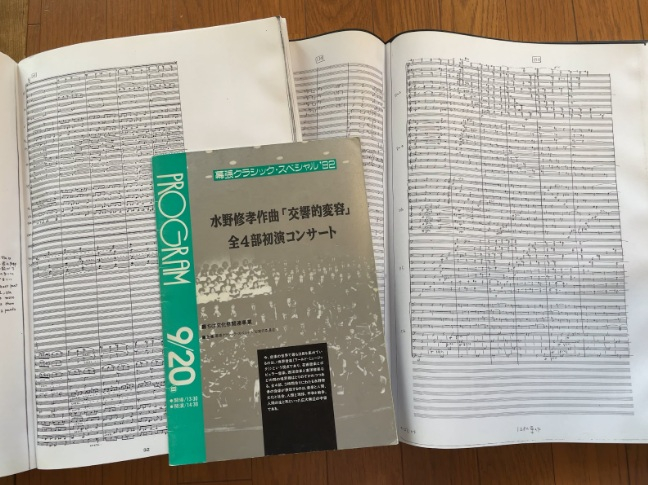

中でも特筆すべきは、〈交響的変容 全4部〉という大作。演奏時間はなんと約3時間、オーケストラと合唱を合わせて700人規模にもなるという、世界最大級の交響曲なのだそうです。まさに水野作品のスケール感と、音楽にかける情熱を象徴するような作品ですね。

でも、そんな壮大な作品を書かれる一方で、童謡のような愛らしい歌曲や、ピアノの小品集、さらには地域の子どもたちと一緒に作り上げるミュージカルなど、親しみやすく、生活のなかに息づく音楽も多く残していらっしゃいます。

91歳となった今もなお、新たな作品を生むべく精力的にご活躍されています。

ウィキペディア水野修孝

Symphony No. 2 "Sakura": III.

Symphonic Poem "Summer"

コンサート創成期から参加してこられた亀田正俊さん。今回は亀田さんに、このコンサートが始まったころのこと、そして今日までの歩みを振り返っていただきました。

=============

亀田正俊さんは、本日のスプリングコンサートで、シューマンの《ピアノ五重奏曲》Op.44より第4楽章を室内楽グループ「BBQ」(ビー・ビー・キュー)の一員としてピアノを演奏されました。2005年に結成され、なんと、今年で結成20周年を迎えるのだそうです。

この日の演奏は、まさにその20年の信頼と絆を感じさせるような、息の合ったアンサンブル。ピアノ五重奏の華やかさと躍動感が、会場いっぱいに広がりました。客席には小さなお子さんの姿もあり、ぐっと身を乗り出して聴いていました。

主催者として、コンサートを支えてこられた三ケ尻 勉さんにお話をうかがいました。八千代市に暮らす市民として、そして音楽を愛するひとりとして、この場をあたたかく育ててこられた方です。

私自身も以前、水野先生に「ジャズを弾いてみたいんですけど、いいでしょうか」ってお尋ねしたことがあって。そうしたら、「そんなの、僕がいつダメだって言った?」って(笑)。水野先生は、ほんとうに懐が深い方なんです。

それに、水野先生ご自身が、地域新聞や八千代市の広報などで、演奏会の案内を丁寧にされているんですよ。そういう地道な積み重ねも、地域に根ざした音楽会ならではの力なんじゃないかと思います。

三ケ尻さんのお話を聞いて感じたのは、「自然体で続ける力」でした。人とのつながりを大切にしながら、楽しいからこそ続けてこられた——そんな姿勢が、気づけばコンサートを支える大きな力になっていたのだと思います。

「なんでもあり」の自由な空気の中に、あたたかさと受け入れる力があって、それがまた次の誰かのやる気や出番につながっていく。そうやって音楽の輪が、ゆっくりと、でも確かに広がっているのだなと感じました。

本日のコンサートでは、弥生室内管弦楽団によって水野修孝作曲《弦楽合奏のための「夜の歌」》が演奏されました。指揮を務められたのは、水野先生の門下生でもある小出英樹さんです。

3楽章構成で、特に2楽章はリズムが複雑で、11拍子や7拍子が頻発します。でも、理解しにくい曲ではなく、聴けば皆さん気に入ってくれると思うんです。1・3楽章は、12音のものがあったり、水野先生らしい豊かなハーモニーが広がります。3楽章のフーガは変拍子で、うっかりすると拍を見失ってしまう。とても難しい作品です。

普段は古典的な作品ももちろん演奏します。皆仕事を持っていますので、月2回、日曜日に練習を重ねています。

アマチュアの団体が、これほど継続的に現代作品、しかも水野修孝作品のような高い密度と難度をもつ音楽に取り組んでいる——そのこと自体が、私はとても貴重なことだと感じました。

この日の弥生室内管弦楽団による演奏

水野修孝:弦楽合奏のための「夜の歌」(2011)

https://www.youtube.com/watch?v=BxSBSW1biNs

本日のコンサートは、水野修孝先生の作品をはじめ、クラシックの古典、ジャズ、古代ギリシャの音楽、そして水野先生のお弟子さんによる自作自演まで、多彩なプログラムが次々と繰り広げられました。司会の三ケ尻勉さんと石原勇太郎さんによるテンポのよい進行、演奏前のちょっとしたトークも温かく、演奏者の人柄に触れられるひとときに。

そのなかから、水野作品を中心にいくつかご紹介します。

片手(ワンハンド)で演奏するための作品です。この作品は、右手でも左手でもどちらでも良いそうです。

萩生哲郎さんは、水野先生の作品を多く演奏し、これまで初演も多く手掛けられてこられました。ご自身を「水野先生のファン」とおっしゃる萩生さんですが、その「ファン歴」は非常に長く、水野先生の多くの作品に精通していらっしゃいます。

今回は、片手で演奏するピアニストたちとの交流をきっかけに、「ワンハンドの方々に水野作品を知ってもらいたい」と考え、水野先生に委嘱されたそうです。2024年9月の「ワンハンド・フェスタ」で初演され、今回は待望の再演となりました。

作品は3楽章構成で、水野先生ならではの和音がふんだんに散りばめられています。第2楽章は11拍子や7拍子を含む複雑なリズムが続き、どこへ向かうのか予測がつかない展開に、マーラーを好まれる先生の趣味が感じられる、と萩生さん。

実際に聴いてみると、かっちりとした古典的な形式を感じさせず、どこか自由に、けれど神妙な雰囲気をまといながら音楽が進んでいく。そんな不思議な魅力がありました。しんと静かな集中を呼ぶような空気が流れていて、私自身も思わず息をひそめて聴き入っていました。

作曲にあたっては、「7分の曲に3か月もかかった」とのことで、片手作品は水野先生にとっても初の試みだったそうです。初演の後には、楽譜を求める声もあがっているとのこと。こうした作品がまた別の場所でも奏でられる日が来るのが楽しみです。

新村さんが演奏された《シアター・ストーリー》は、もともとミュージカルシアターヒラソルによって初演された作品。水野先生と長年にわたってミュージカルを共にされてきた新村さんならではの、情熱あふれるステージでした。

1999年に《イノセント・ムーン》を初演して以来、水野作品には数多く出演されている新村さん。「振付ではなく、自分の情熱のままに動いてほしい」という水野先生の言葉が印象に残っているそうです。

「水野先生の歌曲はどうですか?」とお尋ねすると、こんなふうに答えてくださいました。

「水野先生の作品は、曲想が様々で、どうしてこんなにバラエティに富んでいるのだろうと思います。ジャンルレスで、メロディーがとても美しいのが特徴です。また、先生ご自身はとても親しみやすい方。劇団にいたころ、私たちは世界的な作曲家とは知らなくって。(笑)そんな先生だからこそ、長く愛されているんだと思います。」

ちなみに《イノセント・ムーン》にはピアノ連弾版もあり、本日は高橋理都子さんと松浦美佐緒さんが情感たっぷりに演奏されました。

- ジャズアレンジ作品

1970年代のジャズ・オーケストラ作品でヒットを飛ばした水野先生。本日は、松田聖子さんの《瑠璃色の地球》のジャズ編曲版などが披露されました。以前、八千代のレストランで、水野先生のジャズ編曲版の演奏を定期的に行っていたとのこと。会場にも一気にムーディーな空気が漂いました。 - 《幼児の歌集》より5曲

水野先生ご自身の作詞による、短くて愛らしい童謡調の歌曲。素朴であたたかな歌曲で、楽譜の表紙には水野先生のお嬢様が幼い頃に描かれた絵が載せられています。 - 《弦楽合奏のための「夜の歌」》

弥生室内管弦楽団による演奏。第1楽章は12音技法風、第2楽章は、ミニマルミュージック的なビート感を持ち、血が湧き立つような高揚感がありました。第3楽章は美しく、広がりを感じる音楽。中間部は、変拍子によるフーガ。奏者それぞれが思いきり歌い上げている様子が、観客の心をつかんでいました。

「やっぱりこのコンサートいいなぁ」と思わせてくれる場でした。

クラシックも、ジャズも、ミュージカルも、童謡も、水野修孝作品も……いろんな音楽が自然に混ざり合っていて、それをプロもアマチュアも一緒になって奏でている。その風通しのよさが、このコンサートの魅力だと思います。

そしてその中心には、91歳になられた水野先生の穏やかなまなざしと、どっしりとした包容力がいつもあります。

アマチュアの方たちが、現代作品にふつうに向き合って演奏している——この弥生室内管弦楽団のような存在は、ほんとうに貴重だと思います。

最後に、水野先生のお言葉でこの回を閉じたいと思います。また来年、この場所で、どんな音楽と出会えるのか——今から楽しみでなりません。

水野修孝先生のお言葉

「このコンサートには、初演の作品も多いんですよ。私も91歳で、気づいたら現役では一番年上になってしまいました。まわりの作曲家はみんな亡くなってしまいましたね。

でも、いま新しく交響曲第6番の委嘱をいただいていて、これから書き始めるところです。このコンサートは、毎年ほんとうに楽しみにしているんです。」

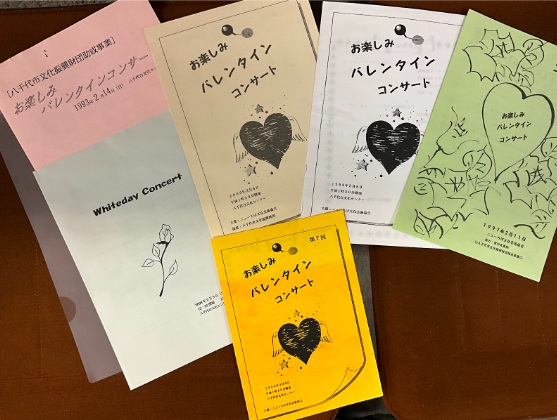

これまでの「バレンタインコンサート」「ホワイトデーコンサート」のプログラム(亀田正俊さん所持)

本日のプログラム

終演後のお楽しみパーティーにて、ドーナツを召し上がる水野先生。甘いものは何でもお好きだそう。

八千代の桜と水野先生。颯爽とお帰りになられました。水野先生、ありがとうございました。また来年伺います。

武蔵野音楽大学大学院博士前期課程修了。日本人作品の演奏をライフワークとする。委嘱や新作の初演にも積極的に取り組んでいる。2016年よりピティナ公開録音 コンサートで「日本人作品の夕べ」シリーズとし、数多くの日本人作品を演奏、録音している。ピティナピアノ曲辞典には演奏動画と曲解説が多数登録されている。ナクソス・ミュージック・ライブラリーの代表的アーティストに選出されている。レパートリーはバッハから現代曲まで幅広い。

ウェブサイト