第59話『幻の系譜(Ⅱ)―消えた楽譜♪』

「『夢の浮橋』にまつわる伝説なら、他にもございます」

床の間に水仙を活けるような調子で、調律師は話を続けた。

「たとえばベートーヴェンの幻の名曲、交響曲第10番……現存するのはスケッチのみですが」

「えッ、まさか……!」

「『夢の浮橋』というタイトルの交響曲であった、という説を聞いたことがあります」

鍵一が考え込む間もなく、相手は「ショパンにも逸話がありますね」と畳みかけた。

「ショパンの死後に出版された曲集がありますでしょう」

「はい、作品66から作品74まで……幻想即興曲※3が含まれていますよね」

「ええ、ショパンの同郷の友人、ユリアン・フォンタナ※4が遺稿を整理し、1855年に出版した曲集です。しかしショパンの姉ルドヴィカの証言によれば、遺稿には元々、『夢の浮橋』という楽譜が含まれていた……と」

これには鍵一も言葉を失った。調律師は

moderato

※5で続けた。

「ルドヴィカ曰く、ショパンが最期を迎えた部屋の机の抽斗に、確かに『夢の浮橋』の楽譜が在ったそうです。ところが彼女が目を離した隙に、楽譜は煙の如く消えてしまいました。彼女はユリアン・フォンタナに相談し、手分けして楽譜を探し回りましたが、とうとう見つかりませんでした」

曖昧にうなづきながら、鍵一の脳裏に花と葉巻の薫りが立ち込めて来る。

(1838年春、夕暮のオペラ座に現れたショパンさんは、ぼくの手袋に目を留めてこう言った、『手袋の秘密を話す気になったら、その場所へ来たまえ。また会おう、ケンイチ』※6。そうして手ずから五線紙に書き付けてくれたのが、『夢の浮橋』というキーワードだった。つまり、『その場所』とは『夢の浮橋』のこと。ショパンさんのメッセージは、『幻の名曲の織りなす謎へ、きみも足を踏み入れて来たまえ』という意味か……!

でも『手袋の秘密』というのは何だろう?B先生からお借りした手袋に、なにか秘密が……?)

♪ショパン作曲 :幻想即興曲 (遺作) Op.66 CT46 嬰ハ短調

……と、そこへ叔父が上機嫌に戻ってきた。羽織の上からフラマン・ローズ※7のストールをぐるぐると巻きながら、

「どうも失礼をいたしました、また急用で私はちょいと出掛けて参ります。橋本さん、どうぞごゆっくり。あとは鍵一がお相手をつとめますから。オヤ、菓子が出てない。鍵一、

水屋

※8の宝船を。……では御免ください」

「すみません」と鍵一が台所へ急ぐと、なるほど古伊万里の蓋付菓子器が整えてある。絵柄は吉祥宝船。ずっしりと重みのあるそれを客間へ運んでゆくと、調律師は一目見て笑みを滲ませた。マイセンの紅茶ポットの隣に並べれば、かのアウグスト強王が夢見た日本宮殿※9の一部のようではあった。

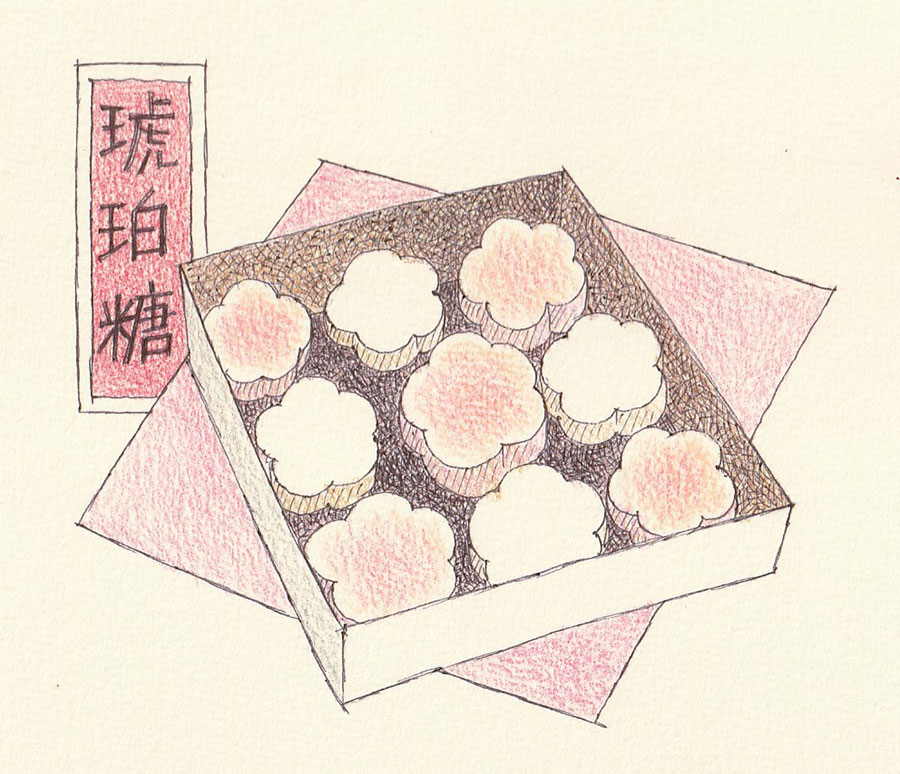

さて、早春の琥珀糖をひとつふたつ、礼儀として食むと、調律師は雪見障子を見遣った。

「では、伝説の類はここまでとして」

「……はい」

「パリでの研鑽の成果をお聞かせ願えますか、坊ちゃん」

つづく

日本最大級のオーディオブック配信サイト『audiobook.jp』にて好評配信中♪

第1話のみ、無料でお聴きいただけます。

幻の名曲『夢の浮橋』のモチーフを活かし、鍵一が作曲するピアノ独奏曲。19世紀の旅で出会った芸術家たちの肖像画を、変奏曲の形式で表した作品です。

実際には、作曲家の神山奈々さんが制作くださり、ピアニストの片山柊さんが初演をつとめて下さいました。

♪『夢の浮橋変奏曲』制作プロジェクトのご紹介

♪神山 奈々さん(作曲家)

♪片山 柊さん(ピアニスト)

音楽用語で『andante(アンダンテ)とallegro(アレグロ)の中間くらいの速さで演奏する』の意。

第2話 『令和(Beautiful Harmony)♪』をご参照ください。

フランスの伝統色で、フラミンゴの羽根のようなピンク色。同名の薔薇も存在します。

茶室に隣接して設けられた水場。転じて、台所・炊事場を指します。

第58話『幻の系譜(Ⅰ)―マイセン・日本宮殿♪』をご参照ください。