第39話『花の眼、水の歌―アルカン氏の肖像(Ⅴ)♪』

パリ・サロンデビューをめざしてオリジナル曲を創る事となった鍵一は、作曲に集中するため、1838年の大晦日にひとり船旅へ出た。ル・アーヴル港ゆきの船内にて、オリジナル曲『夢の浮橋変奏曲』の構想は着々と進む。変奏曲の1つ、『アルカン氏の肖像』の構想を練りながら、鍵一は『フランス・ピアノ界のエトワール』こと、アルカン・シャルル=ヴァランタン氏について回想する。

――回想 アルカン・シャルル=ヴァランタン氏の肖像(1838年6月)

「あの、アルカンさん。以前、ぼくがリストさんのご紹介で初めて『外国人クラブ』にお邪魔したときのこと、覚えていらっしゃいますか」※2

「朧月夜の晩餐会ね。まあ、うっすらと」

「あのときのぼくの演奏を、どう……思われましたか。ショパンさん作曲の『猫のワルツ』を弾かせていただきましたが」

「ショパン君が同席していなかったのは幸運だったね。作曲者にとって、下手な演奏者に代弁されることほど腹立たしいことはないから」

予期していた答えをあまりにもすらすらと述べられて、鍵一はショックを受けた。音楽家の声は6月の曇天へ淡々と流れてゆく。

「詩の朗読に喩えて感想を述べるならば……あるべきはずの句読点もなく、アクセントも抑揚もなく、おかしなところで息継ぎがなされ、発音は不明瞭で、きみ自身の焦りと不安の感情だけが伝わってくる、最低の朗読だった」

「すみません……」

「きみには音楽家として、いくつかの重大な欠陥があるね」

遠雷が轟く。セーヌ川の水面が銀色に冴えわたる。対岸にも此岸にも、川沿いをゆく人影はいつのまにか鍵一とアルカン氏しかない。夕立に備えて、パリの人々はとうにカフェやパティスリーへ逃げ込み、あるいは雨戸を閉めてティータイムの湯を沸かすらしかった。

(そういえば、ヒラーさんが仰っていた……!『音楽家とは優れた弁論家であるべきだからねえ』と……するとぼくは)

辛口の批評を受け止めようとくちびるを引き結んだ瞬間、なぜか鍵一の脳裏に、歌川広重の浮世絵『大橋安宅夕立(おおはしあたけのゆうだち)』※3の絵姿が浮かんだ。

(いや、しっかりしろ鍵一。19世紀後半の浮世絵なんて思い出してる場合じゃない。今ぼくが居るのは1838年で、ここはパリなんだ。現実を見なきゃ……)

「きみにはまず、歌ごころがない。音楽で語る、というのがどういうことなのか、きみは根本的に理解していない。きみの指は確かによく動くけれど、それは機械が鍵盤を押して音を出しているのと同じだ。それは歌とはいえない。ショパン君がお弟子さんたちに『指で歌いなさい』と、口を酸っぱくして教えているのを知らない?」

「はい……」

「プレイエル・ピアノの弾き方もまるで駄目。総じて打鍵が強すぎるから、全部の音が粗野で雑。ショパン君が『野良犬の吠える声』と軽蔑する類の音だ。ペダルの踏み方も荒いよね。畑で麦を踏んでいるのとは訳が違うんだから。彼の曲を弾くなら、雲を踏むような繊細なペダリングを習得すべき。でないと、曲本来の持つ美しいニュアンスが台無しになる」

「仰るとおりです……」

「あの場にカミーユさんが居合わせなかったことも幸運だったね。まともにピアノが弾けるようになるまでは、フォブール・サントノーレ通りには近づかないほうが賢明だよ」

「カミーユ?フォブール……?」

「カミーユ・プレイエルさん。ショパン君の恩人にして楽器製作者」

「あッ、プレイエル社の経営者の方ですか。どうりでショパンさんが、プレイエル・ピアノの広告塔をなさっているわけですね……!」

「きみはショパン君に会いたがるわりには、彼のことを何も知らないんだな。ショパン君のパリ・デビュー公演は、フォブール・サントノーレ通りのプレイエル・ホールで開催されたんだよ」

やや面倒そうに答えて、しかし音楽家の語尾はまだ何事かを言いたげに、中空をたゆたっている。鍵一は黙ってその発話を待ちながら、ならんで足早に歩き続けた。行く手のテュイルリー公園の樹々とセーヌ川がどこまでも並行に続いて、どちらも永遠に伸びてゆくように見える。……

「でも姿勢は良かった」

相手はふいに独りごちた。鍵一は話題をつかみそこねた、

「ショパンさんがですか?」

「きみだよ。ピアノを弾くときの構えが良かった」

「えッ、本当ですか」

「うん。一朝一夕に身につくものではないと思った。きみが幼いころからピアノを学んできたという事実を、きみが弾き出す前から僕は納得していた」

『最低の朗読だった』と評したときとまったく同じ調子で、音楽家の声は流れてゆく。こみあげた嬉しさを鍵一は押し隠して、「師匠のB先生に、よく教えていただきましたので」と、耳たぶをモゾモゾ掻いた。

「きみにはカルクブレンナー氏のギド・マン※4は不要だな」

「ギド・マン……あッ、ピアノ練習用の補助器具(ハンドガイド)ですね。カルクブレンナーさん推奨の」

リストから与えられたエチュードの中程に、鍵一はその図解資料を見たことがあった。鍵盤の手前に設置し、その上に手を乗せて使用する、木製の細長い形状の器具。ピアノを弾く際の手の構えを矯正し、指の力を強化できるというその補助器具は、鍵一の目には却って練習を妨げるものと映っていた。

「ギド・マンを使うと、ピアノが上手く弾けるようになるのでしょうか」

「きみはどう思うの」

「腕や上半身の動きが制限されますので、曲によっては少し、弾きづらそうだなと。皆さんどうなんでしょう」

「少なくともショパン君と僕は、あんな野暮ったい道具で練習したためしはない。パリ音楽院の中には信奉者が大勢いるようだけど。リスト君も一時期は傾倒していたし」

「アルカンさんとカルクブレンナーさんは、どういったご関係なのですか?コンサートやサロンでご一緒されたりなど……?」

「きみはむしろ、ショパン君とカルクブレンナー氏の関わり※5について知るべきじゃないの?」

氷を薄く削ったような微笑を浮かべて、アルカン氏は口をつぐんだ。鍵一は相手がそれ以上話す気がないのを見て取って、その示唆を心の手帳に書くにとどめた。

♪カルクブレンナー作曲 :ハンドガイドの補助を用いてピアノを学ぶためのメトード Op.108

さて、いよいよ雲の底が重くなってきた……!

「そろそろ雨宿りを」と焦る鍵一の声を川風が攫ってゆく。大気に無数の水滴の満ちて来るのがわかる。自分が点描画の中の人になってゆく気がする。汗が噴き出す。セーヌ川の匂いが濃い。遠くノートルダム大聖堂の影が霞んでいる。額をぬぐいながら鍵一は、隣をゆく音楽家をそっと窺ってみた。アルカン氏は紫陽花色の瞳で彼方を見据えたまま、平然と歩き続けている。

(この人は何処へ向かっているのだろう)

ゴッホが広重の浮世絵『大橋安宅夕立(おおはしあたけのゆうだち)』を模写し、新印象派とよばれる画家たちが点描画の表現に辿り着くころまで※6この音楽家が生きているのかどうか、鍵一にはわからない。

ただ、音楽史という巨大な生物の複眼のひとつとして、アルカン氏の瞳が独特の輝きを放ち、うごめく多脚の一足としてすばやく歩く癖のあることは、鍵一にも腑に落ちていた。

……と、いきなり強風に背中を押される。岸辺に繋がれた船たちが一斉に音を立ててぶつかり合う。ねっとりとした鉛色のセーヌ川に幾つもの橋が架かっている。まろやかに弧を描く橋たちの名前を、鍵一はまだほとんど知らなかった。

(そうだ、アルカンさんにあの事を聞くなら今だ)

「アルカンさん、『夢の浮橋(Le pont du rêve)』という橋を……」

言い掛けた言葉まで、湿気をふくんで滲んでしまう。「夢の浮橋」と、もういちど明瞭に言い直して、鍵一は尋ねた。

「ご存知ですか」

「夢の浮橋……」

「おそらく、パリのどこかに在る橋なんです」

鍵一は相手の表情を注意深く見守っていた。フレデリック・ショパンと親しいこの音楽家が、もしや謎を解く鍵をくれるのではないか……と、ひそかに期待していた。※7

「知らない」

しかしアルカン氏はあっさり答えた。

「僕はパリに生まれ育って25年になるけれど、そんな名前の橋を見聞きしたことはない」

「そうですか……」

(するとショパンさんが『この場所へ来たまえ』と言っていたのは、ヨーロッパの別の街に架かる橋……なのかしら。ショパンさんの故郷の、ワルシャワの橋だったりして。ウム、これは探すのが大変だぞ)

「魅力的なテーマだとは思う」

音楽家の声がわずかに熱を帯びたので、驚いて鍵一は振り仰いだ。紫陽花色の瞳が青く輝いている。

「『夢の浮橋』……色彩は淡いけれど、イメージはちからづよい。過去と未来に架ける橋……彼岸と此岸に架ける橋、か。時の経過に強い……強度のある言葉。多くの芸術家の創造力を掻き立てるような」

「ええ、ぼくも……ぼくもそう思います……!」

「日本に『夢の浮橋』という言葉はあるのかな」

「ええと、どうでしょう」

「現存する橋でなくとも。『夢の浮橋』という名の付いた文献や、慣習や、遺跡なんかはないの。あるいは、橋にちなんだ食べ物とか」

聞かれて咄嗟に思いついたのが、

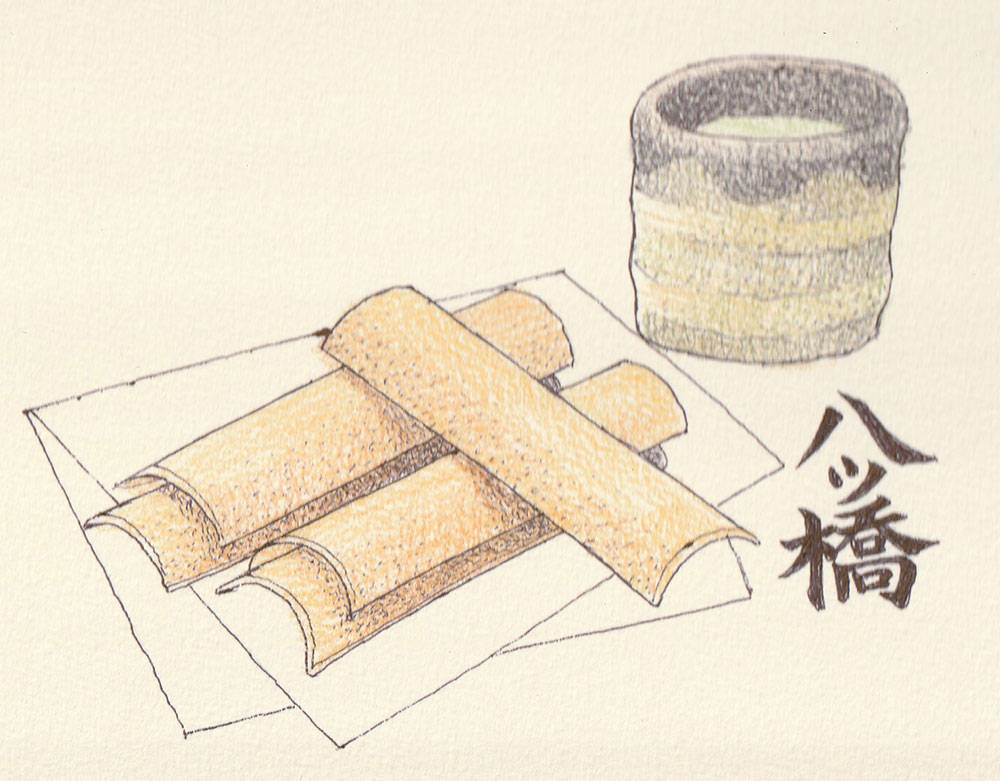

「『八ツ橋』なら知っています」

「何」

「橋のかたちをしたお菓子でして、あッ、でも、日本の伝統楽器の箏(こと)にちなんだお菓子という説も」

「箏(こと)」

「撥弦楽器です」

焦って説明しながら、思いがけず会話の糸口を見つけたのがうれしい。勢い込んで鍵一は尋ねた、

「パリにはどうですか、橋にちなんだ食べ物はありますか?」

「どうだろう。橋を模したピエスモンテ(工芸菓子)なら、アントナン・カレーム氏が創っていそうだけど」※8

「レストラン『外国人クラブ』のシェフの師匠ですね」

「彼の料理本を紐解けば、レシピが載っているかもしれない」

「シェフがよく読んでいらっしゃいます、カレーム先生の遺作『19世紀のフランス料理術』。あれは内容の濃い料理本ですよね。レシピが豊富で、調理やテーブルセッティングの手順が詳しく書かれていて、マナーについての記述も」

「フランス料理のすべてを書き尽くそうとしたんだろうな。いつの世もどの分野でも、百科事典の類に熱中する人間がいるものだ」

「ぼくは今、『外国人クラブ』のメニューのレシピを書き溜めているんです、シェフのお手伝いで」

「ああ、外国料理を取り入れた創作メニューの」

「ショパンさんの好物や、リストさんの故郷のハンガリー料理のレシピも書きました」

「白身魚のポトフに、パプリカ大盛りのグヤッシュスープね」

「常連の皆さまがメニューのアイディアを出して下さったと、シェフから伺いました。先日はヒラーさんに教えていただいて、ドイツ・フランクフルトの春の名物、緑のソース(グリューネゾーセ)も書き加えたんです※9。シェフがいずれ、ご自身の料理本を出版されたいとのことで」

「日本料理のレシピは何があるの」

口ごもった鍵一へ音楽家は畳みかけた、

「あの店に居候するなら、きみが日本料理のアイディアを出すべきだと思うけど。たとえば日本料理にはどんなメニューがあるの?」

「そ、そうですね……ただ、日本とフランスでは食材も気候も違いますので」

「たとえば日本料理にはどんなメニューがあるの?」

ついに雨粒がばらばらと肩を叩いて、

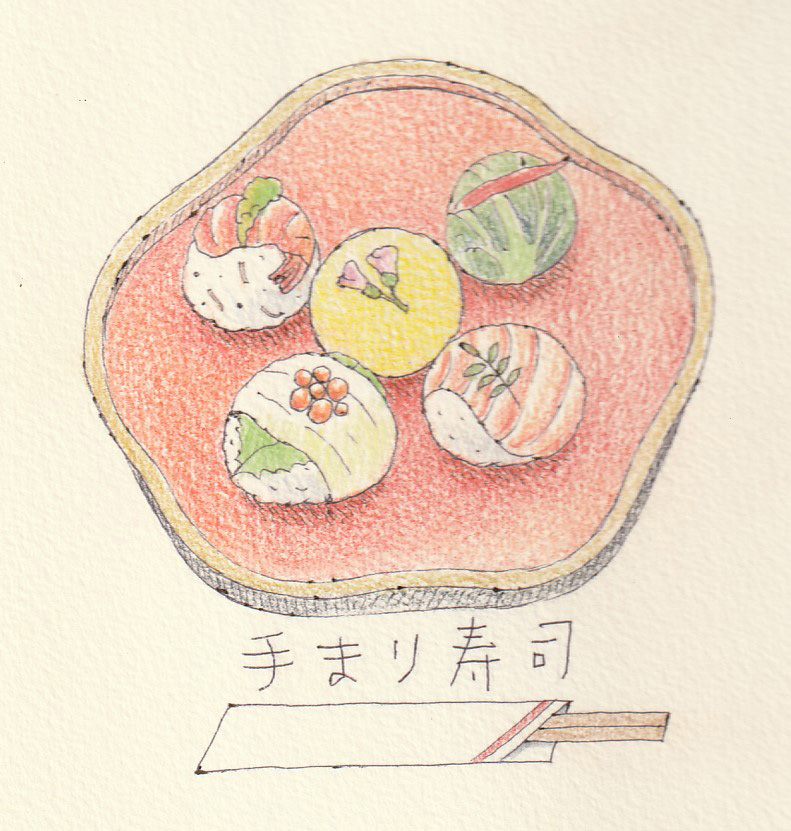

「手まり寿司、でしょうか」

と反射的に答えてしまった。

「何?」

「降ってきちゃいましたね、どこかで雨宿りを」

「テマリズシって何?」

「ええと、叔父の住む京都という街の名物料理です、魚や野菜をお米とともに、小さく丸いかたちに握ったもので……あの、早く」

「ということは、日本では稲作が盛んなの」

「ええ、ヨーロッパとは品種が違うお米だと思いますが、ひとまずそこの船着き小屋へ走りませんか」

「熱病は大丈夫なの。だって水田が多いわけでしょ」※10

「稲作と熱病はあまり関係がないようでして、日本では。そして百種類の手まり寿司というものを、京都で見た事があります」

「百種類?」

「色とりどりの」

「小さな丸いもの?」

轟音を立てて雨が降り注ぐ。目の前の音楽家の姿がみるみるうちに煙ってゆく。鍵一の袂が、袴の裾が、立ち尽くすほどにどんどんと重くなる。

「アルカンさん、早く雨宿りを」

「それはじつに百科事典的な発想だな。すべての調※11にそれぞれ、この世の事象のスケッチを当て嵌めて小品集を構成すれば、この世を包括的に描写することになるだろうか……?ひとつひとつは小さな粒だけれど、総体としてみれば巨大ないちまいの絵画になっている、というような……しかし……だとすると……」※12

「あ、あの」

斜めに叩きつける豪雨も意に介さず、音楽家はひとり思索へ漕ぎ出して行った。たまらず船着き小屋へ駈け込んだ鍵一が川沿いをふりむくと、橋をすべるように渡って行くアルカン氏の姿が、雨景色にぼんやりと輝いて見えた。

つづく

第1話のみ、無料でお聴きいただけます。

第3話『ねこのワルツ』をご参照ください。

1831年にパリへ来た当初、ショパンはカルクブレンナー氏に尊敬の念を抱き、「これからはカルクブレンナー氏のように弾きたい。彼はパガニーニに並ぶ偉大な音楽家だ。落ち着いた物腰や、ピアノ演奏における美しいタッチ、高い技術による明瞭な音の響きなどは、言葉で表すのが不可能なほどすばらしい」等、カルクブレンナー氏を賛美する趣旨の手紙を友人ティトゥスに書き送るほどでした。しかし次第に熱は冷め、「3年間、自分の下で修業を」というカルクブレンナー氏からの提案も断ってしまいます。

第2話『令和(Beautiful Harmony)♪』をご参照ください。

アントナン・カレームは、19世紀初頭に活躍したフランス料理のシェフ・パティシエ。レストラン『外国人クラブ』のシェフの師匠です。多くの創作料理を編み出し、料理本を出版しました。1833年没。

連載の第32話『鹿と福耳―ヒラー氏の肖像(Ⅰ)♪』をご参照ください。

ヨーロッパではイタリアを中心に、15世紀から稲作が始まっていました。しかし17世紀に入ると、熱病(マラリア)の原因が水田だと考えられたため、稲作は廃れてしまいます。

オクターヴ内の12の音をそれぞれ主音とした、24種類の調のこと。長調12種類、短調12種類。

このとき『手まり寿司』から得た着想が、アルカン氏の小品集の作曲につながったのかもしれません。