第18回 カルクブレンナー《メソッド》の練習曲(3)―「古典派」?「ロマン派」?言葉のトリック

今回からようやく《メソッド》練習曲の後半の第7曲から第9曲に入る。この3曲は、いずれも趣を異にしている。第7曲は、前回みた古典様式の延長上にある作品である一方、第8曲は左手のためにかかれたアカデミックなフーガである。さらに、第9曲はロマン主義的色調を前面に押し出した作品である。このような異なる時代の様式の同居は、私たちに何を語りかけているのだろうか?これら3曲の特徴とは何か、分析を通してこの問いに答えてみよう。

- 第1番 イ短調 Allegro

- 第2番 ハ長調 Presto

- 第3番 ト長調 Allegro sempre legato

- 第4番 ト短調 non troppo Allegro

- 第5番 ハ長調 Allegro molto legato

- 第6番 嬰ハ短調 Allegro non troppo

- 第7番 ホ短調 Allegro risoluto

- 第8番 ― 左手のための4声フーガ ト長調 Allegro risoluto

- 第9番 ト長調 Presto, sempre legatissimo

- 第10番 イ短調 Toccata

- 第11番 ヘ長調 Vivace

- 第12番 イ短調 Allegro furioso

第7曲 ホ短調 4分の3拍子 アレグロ・リゾルート 三部形式【♪ 試聴する 演奏:村山絢子】

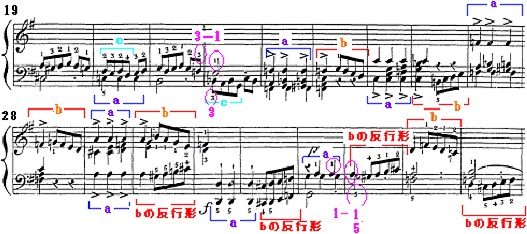

形式を図式化すると、この曲は以下のようになる。||:A:||:B A':||この曲のプランは、第三曲と殆ど同じである。形式もさることながら、分散和音の右手と旋律を担う中声部、それを支えるバスというテクスチュアは互いに良く似ている(譜例7-1)。展開が行われる中間部で右手のアルペッジョが左手に移行する点も、第三曲との共通点である。調性は第三曲(ト長調)の平行調で、どちらもシャープ一つである。

しかし、作品の枠組みは同じであっても、機能的な観点からは、全く異なる様相を呈している。この練習曲の中心的課題は、連打の際に生じる指の置き換えにある。以下に示す譜例7-1の右手は、1と2の指が交代しながら旋律を担うが、これは旋律が拍と拍の間で旋律線を途切らせないよう、滑らかに繋げるためのテクニックであり、《メソッド》第一部にもこの技法の有用性が指摘されている。これは今日のピアノ演奏においてはごく基本的なテクニックであるが、これを習得しようとする初学者にとって、こうした練習曲が今なお有用であることは言うまでもない。

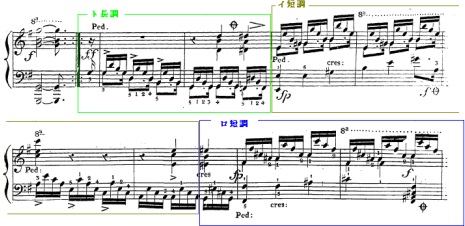

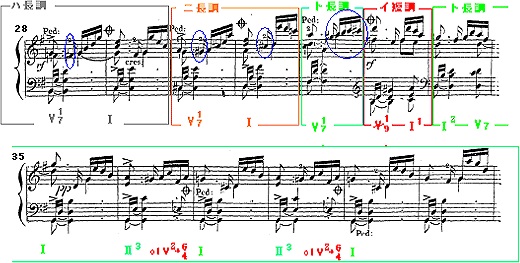

三部形式のA 部で、テーマが二度繰り返され、B部に入るパターンはこれまでに見た第3、4、5番に共通するお決まりのパターンである。このうち第3番、第5番は、テーマ反復の際に様々な変化がつけられるというのはこれまで見てきたとおりである(連載第16回、17回参照)。この曲でも同様の工夫が見られる。テーマが二回目に出た後、一回目と変化する点は、ト長調への転調である。これは、丁度短調のソナタ様式作品の第二主題部が、展開部を前にして平行調(調号が同じだが旋法は異なる。たとえばハ長調とイ短調の関係)で提示されるのと同じプロセスである。得てして、ある調とその平行調は共通和音が多いことから、互いに移りやすい特性をもつ。つまり、他の調性を間に挟まないでもホ短調から直接ト長調に移行することが容易にできるのである。ところが、カルクブレンナーは敢えてニ短調に転調してからト長調に転ずるという方法をとっている(譜例7-2)。

上に記したニ短調の箇所は、和声の機能上、ト短調でも解釈可能なので、両方の調の和声記号を記しておいた。ここではAの冒頭との相違を特徴付けるために、一時的に他調の減七和音を効果的に用いてながら転調していることがわかる。カルクブレンナーは、この表現を演奏者が見逃さないよう配慮して、第11小節目の左手の下に、クレッシェンドを書き込んでいる。

A部の後半では、もう一箇所、目を引く部分がある。しかし、今度は和声ではなく、アクセントによって特徴付けられたフレーズである。それは15~16小節目、19~20小節目に現れる(譜例7-3)。譜例の赤丸で囲ったdの音は、山型アクセントがつけられており、鐘のように繰り返し打たれる。

この音型は、立て続けに4回鳴らされるだけに、この曲を特徴付ける重要な素材として認識される。このパターンは、曲尾でも利用されるので、また後で注意を喚起する。 三部形式の中間部にあたるB部は第三曲と同様、右手の音型が左手に移されてト長調で開始され、イ短調、ロ短調と転調を繰り返しながら、右手と基本音型を交替する。(譜例7-5)。

これまで再三述べてきたとおり、左手でも右手と同様の動きを可能にすることが、カルクブレンナーの演奏美学の重要な側面であったことはこうした箇所から見て取られるのである。第三番もまったく同様の手法で中間部が開始されるが、こうした共通点をみると、彼にとって展開が行われる三部形式の中間部は、音楽的な展開のみならず、技術的な展開を行うべき箇所であったといえるだろう。つまり、音楽的展開と技術的展開のバランスがとられているのである。

一貫して同じ音型を使いながら、音楽を変化に富んだものにするためには、それなりの工夫を要する。晩年に和声教程を出版したほど、和声に熟達していたカルクブレンナーは、巧みに転調を繰り返しながら劇的な変化を生み出すだけでなく、曲の冒頭右手で提示される基本音型の他にも、特徴的な音型を利用している。第30~33小節目の左手には、左手が比較的高い音域で旋律を担う(譜例7-6)。

この旋律は、左手との関係のなかで、強い緊張感を生み出す。上の譜例の2小節目第1拍目では、右手のc音と左手のh音(これは前の小節からタイで引き伸ばされている)が短2度で鋭く衝突し、次の拍で解決する。これは繋留と呼ばれる非和声音の用法であり、対位法的な楽曲でしばしば聴かれる繋留の緊張感を一時的に利用している。分散和音の音型を用いながらも、横の線を意識したこの工夫は、カルクブレンナーの繊細な対位法的センスを感じさせる。このような対位法的な処理は、この曲の衒学的な性格を強める要因ともなっており、楽譜冒頭に記されたリゾルートという形容詞の正当性を保証している。

B部を締めくくり、曲のクライマックスを形成するのはトレモロとシンコペーションの音型を利用した、切迫するアジタートの数小節である(譜例7-7)。

上の譜例では、左手のhの音が赤く塗りつぶされている。これは筆者が分かりやすいように色付けしたものだが、このhの音はホ短調の第5音、いわゆる属音にあたり、これがドローンとして鳴らされているのである。この手法は、丁度オーケストラのティンパニがおどろおどろしいトレモロをしながら、その上で管楽器などがシンコペーションをするといったイメージである。この書法はピアニスティックというよりはむしろオーケストラのそれに近づいている。以前に第12回で紹介したように、カルクブレンナーはこのようなオーケストラ的な効果を、ピアノの新たな可能性と考え、重視していた。以下にその言葉をもう一度引用しておこう。

これまで見てきた前半6曲には、このような書法はそれほど際立っていなかった。しかし、譜例7-7の5、6小節目からは両手のオクターヴを連続させるピアノ固有のテクニックに視点が移され、続く2小節でクライマックスを向かえて主調の属和音を鳴らし、冒頭主題部、すなわちA'に入る。 A'を観察するときに常に注意を払わなければならないのは、Aとの違いであり、主題回帰部で作曲者どのような変化をもたらそうとしたのかをよく検討しなければならない。カルクブレンナーのA'は、しばしば展開部としてのBと同様に興味深いからである。

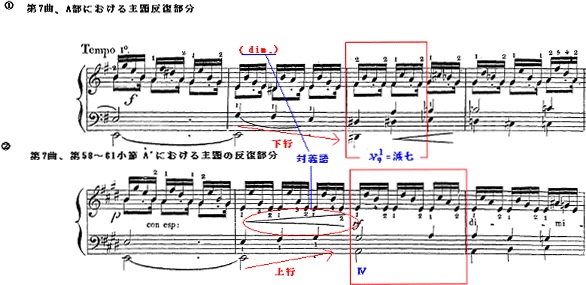

前回検討した第4曲でもそうだったように、この第7曲でもA'はかなりヴァリエーションに富んでいる。すなわち、A'では、一回目の主題提示はホ短調でAと全く同様になされるが、二回目の提示では、調号が同主調のホ長調に変えられ、コーダに至るまでずっとこの調号が保たれる。ここで、Aの二回目の主題提示とA'のそれを比較してみよう。以下の譜例7-8、(1)はAにおける主題反復部分、(2)はB部における主題反復部分である。

まず注目すべきは、2小節目の内声の旋律が(1)と(2)で丁度、反行するかたちに成っている点である。さらに、この譜例の(1)では省略されているが、A冒頭の主題提示部分では、主題の2小節目にdim.と記されていた(譜例7-1参照)。つまり、この二小節目に関して、(1)はデクレッシェンド、(2)はクレッシェンドとなっており、ダイナミックスも逆の方向性を示している。このような対照性は、和声の点からも指摘することができる。3小節目では、(1)が減七の和音という鋭い不安定な響きを持つのに対して、(2)の方は単にIV度という、サブドミナントの基本形という軽く安定した響きを持つ。

譜例7-3で指摘した、二拍目で強調される音は、A'ではどうなっているだろうか。その部分を以下に示す。(譜例7-9)

赤丸で囲った音は、A' をそのまま反復するならば、譜例7-3で見たように、山型のアクセントがつけられていてもよさそうであるが、そのような気配はなく、しかも2回目と4回目に打たれる音は、譜例7-3とは異なり、のばされることもない。なぜだろうか?その答えはコーダにある。

ホ短調に再び調号を転ずるコーダには、第2曲、第3曲でも見られたような、特別の「仕掛け」がなされている。コーダの全体は次のようになっている(譜例7-10)。

上の譜例の3小節目には、リテヌートの文字が見える。ここでアレグロ・リゾルートの緊迫感を弛緩させ、c音で「鐘」が鳴らされる。ここには譜例7-3で見た同様の音型につけられた山型アクセントがしっかりとつけられている。つまり、A'の該当部分(譜例7-9)でこの音型が強調されなかったのは、おそらくコーダにおける音型の鐘のような効果を際立たせるためだったのではないだろうか。リテヌートの部分で不吉な鐘が3度なると、冒頭のアレグロ・リゾルートのテンポに戻り、モレンド、すなわち「息絶えるように」曲は閉じられる。

ここまでで、第7番には、前半6曲には見られなかった様々な要素が存在するということが分かった。とりわけ、この曲で最も特徴的な点は、曲に物語的な要素が付与されている点ではないだろうか。この印象を強めているのは、ホ短調の主題がA'で同主調のホ長調に転調する点である。譜例7-8で見たように、A部の不安定性はA'部の転調によって安定性に置き換えられる。A部やB部(とりわけアジタートの部分)で駆り立てられる不安、焦り、苛立の印象は、A'において安心、落ち着き、希望、憧れの印象に一時的に変化する。この明るく前向きな部分は、それまでの6曲にはなかった、調号の変化という方法によって、長期間に亘って提示されるのである。しかし、そのつかの間の希望はコーダの陰鬱な鐘の音によって引き裂かれてしまう。このようなストーリー性は、和声や音型の論理的な操作によって、ある程度客観的に説明されうることである。

この曲のように、短調が同主長調などの遠い調に転調 (例えばホ短調がホ長調に転調)して対比を生み出すという手法は、19世紀前期にしばしば見られるようになる。例えば、メンデルスゾーンの第一ピアノ・トリオは、第一主題がニ短調、第2主題はイ長調である。このような遠隔調への転調は劇な効果をもたらすので、ロマンティックな表現に適していたのだ、ということはよく言われる。その点では、カルクブレンナーのホ短調からホ長調への転調も、劇的な表現を形成するのには重要な役割を果たしているといえる。彼は、ある動機や音型を用いて曲の統一を図りつつも、巧みに計算をして曲想を展開していくという点で「古典派」の延長上にあり、和声や調性の劇的な対比という点では「ロマン派」の特徴を備えていると言えるだろう。

第8曲 ト長調 4分の3拍子 アレグロ・リゾルート ―左手のための4声フーガ 【♪ 試聴する 演奏:中村 純子】

フーガに代表される対位法楽曲が、ピアノ演奏において独特の位置に置かれる理由は、第一部でも指摘されている(連載 第14回参照)。つまり、独立した諸声部を演奏するには、「正規の」指使いが無効となるので、新たに合理的な運指を考える必要が生じてくるのである。この第8曲は、指を各声部にいかに配分すべきか示した模範である。左手のみのためにこれを作曲したのは、各声部に対する指の配分の多様性を最大限に引き出すためであろう。また、右手ではなく左手のために書いたのは、概して引き伸ばされたバスや分散和音の伴奏音型を担うことのほうが多い左手に、通常複雑な旋律を担う右手と同じだけの機能性を与えるためであろう。

このフーガは、一つの提示部と嬉遊部、コーダを兼ねたストレッタからなる小規模な構成をもち、全体でも一ページしかないが、左手で演奏するにはこれで十分な練習になる。もちろん、左手でのみで演奏するため、音域はほぼ一オクターヴに限られるので、諸声部は、声楽的意味でのソプラノ、アルト、テノール、バスという音域からはかなり逸脱している。

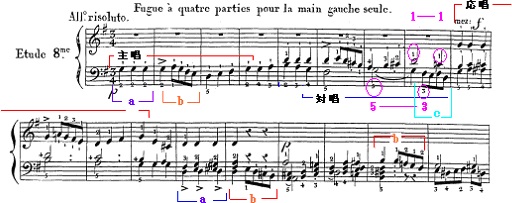

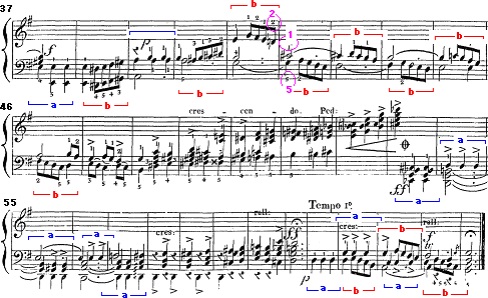

では、まずは主題提示部を見てみよう。ここでの話題の中心は、指使いであるが、平行してフーガの作られ方にも注目していくために、冒頭の部分の素材を明らかにしておく。フーガの出だしは通常、主唱―対唱、及び応唱―対唱の継起からなり、ここで用いられた主題の断片が後の展開の素材となる。以下の譜例には主唱、対唱、応唱、そして素材a、b、cを書き込んでおいた(譜例8-1 応唱に対する対唱は省略されている)。

上の譜例には、カルクブレンナーの指定する運指が細かに記されている。ここで特徴的な指使いは第7~8小節目に見られる。注目すべき部分をピンク色の丸印で強調しておいた。このうち、まずはバス・パートに注目してみよう。左手は付点二分音符のgを保つために5の指が固定される。しかし、その直後、8小節目で8分音符のfis-e-fis-dが続くため、3の指が5を飛び越える必要が生じてくるのである。このように親指以外の指同士が交差するという運指法は、このようにポリフォーニーを鍵盤上で弾く以外はまだ珍しいことであった。このような運指を前面に押し出したのはこの曲集が出版される前年に作曲されたショパンの作品10-2であった(譜例8-2)。

このことは、カルクブレンナー(1785生)とショパン(1810年)の世代のギャップを反映する現象として興味深い。つまり、カルクブレンナーにとっては、フーガにおいてしか許容されなかった「破格」を、ショパンは対位法的ではない練習曲において白昼堂々と採用したのである。

カルクブレンナーの譜例8-1の運指でもう一つ強調したのは、第8小節目の上声部で1の指が連続する部分である。同じ指で隣り合う音を弾くということは、必然的にレガート演奏が不可能になり、音同士が切り離されてしまう。それゆえ、このような運指は彼の運指の規則からは外れるものであった。このような観察によって、このフーガの主題が、なぜスタッカートによって性格付けられているのか理解できる。つまり、レガートで歌うような主題にしてしまうと、左手のみの運指では滑らかに演奏できないのである。このように考えれば、アレグロ・リゾルートという曲想も、多かれ少なかれ左手のみ、という演奏形態に規定された側面があるといえるだろう。

下に挙げる譜例8-3は譜例8-1の続き、第19~第36小節である。ここで素材a,b,cがそれぞれ展開されていることが分かるよう、書き込みをしておいた。指使いに関しては、第21小節~第22小節および第33~34小節にも創意に富んだ運指が見られる。

第21~22小節の3の指に注目しよう。この第3指は、第21小節までは上の声部にあてられているが、第22小節目に入るや否や、下の声部に移る。そのため、22小節目の最初の音では、eを押さえる親指を軸としてすぐに3の指を親指の右から左へと移さねばならない。こうして、二つの声部が交互に旋律を担うことが可能になっているのである。

第33~34小節では、第33小節のg-aの長2度を1の指で押さえるが、第34小節の最初g-aの長2度では、gは5の指に置き換えられる。その結果、第34小節の最初の長2度の音程は、5-1で取ることになる。このように狭い音程をわざわざ5-1でとるのは、続く上声部の旋律(bの反行形)を4-3-1-2の指で順次弾かなければならないからである。

残りの部分で、あと一箇所指使いに関して指摘しておこう。以下に示す譜例8-4の第41、42小節には上声部に2-1という指使いが用いられる。

これが通常の運指と異なるのは、白鍵と黒鍵が連続する際に、黒鍵を1の指で取っている点である。このd-cisという音程は、この部分だけをとれば、2-1ではなく1-2でとるのが手にとってはより自然である。しかし、直後に下声部の赤でマークした「動機b」を弾かねばならないので、ここでも黒鍵に置かれた親指を軸として2の指を上声部から下声部へ移動させる必要が生じてくるのである。

音楽は第53小節でクライマックスを迎えるが、その後も動機aが展開され、再びクライマックスが築かれる。最後の5小節は、一小節ごとに冒頭主題が折り重なるストレッタをなして終わる。最後のトリルは、他の指でbの動機を弾きながら行われる。一方の指を押さえたまま、様々な旋律を演奏したり、トリルをしながら旋律を他の指が担うという訓練は、各指を独立させるためにカルクブレンナーが重視した訓練法である(第13回参照)。フーガは、この意味では指の独立を最大限に発揮するには、ピアノにうってつけの練習素材となったのである。

第9曲 ト長調 センプレ・レガティッシモ 4分の2拍子 プレスト 【♪ 試聴する 演奏:中村 純子】

第9曲は、これまで見てきたとの作品とも様式が異なる。これまでの曲は、幾分角ばった18世紀的和声の領域内にあり、曲全体も、先人のハイドンやベートーヴェンのソナタ楽章に見られるように、動機による統一がしばしば入念に行われていた。第8曲のフーガにしても、これが指使いのメカニスムへの挑戦であったにせよ、音楽の様式自体は過去の典型的なフーガに則り、その書法を効率よく縮小したものに過ぎなかった。

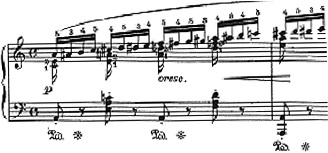

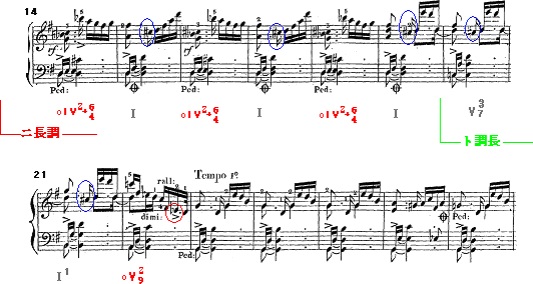

しかし、第9曲は明らかに19世紀に流行し始めた和声語法を備え、通常の7音からなる音階ではなく、g-h-d-e-g の4音を基調とする音階を旋律に適用している(譜例A)。形式も、3部形式ではなく、簡明な二部形式である。

こうした和声・旋律上の特徴によって優美で感傷的に色づけされた音楽は、19世紀のサロンで好まれた音楽にしばしば見られる。

この練習曲の技術的目標は、手の伸張を音程の広い分散和音によって獲得することにある。この枠組みの中で、彼はいかに楽譜を書き進めているのだろうか。まずは冒頭の数小節を見てみよう(譜例9-1)。この譜例では、注意すべき和音と修飾音がそれぞれ赤と青でマークされている。

出だしの旋律は先に示した4つの音で構成されている。最初に見られる和声の陰りは早くも四小節目に見られる。複雑な和音の記号が記されているが、これは簡単に言えば、ト長調であるにもかかわらず、一時的にト短調のIV度、つまりc-es-gが用いられており、しかもその和音構成音に、aとfが付加されている、ということを意味する。この和音は、これまで見てきた、古典的な枠組みで書かれた曲では、殆ど用いられることはなかった。用いられているとしても、それは第2曲目で見たように、曲の最後にこの和音が特殊な効果をもたらす要素として扱われていた(第16回、譜例2c参照)。そのような和音がこの曲では早くも冒頭の四小節目で用いられている。つまり、この曲は、これまで見てきた曲とは全くスタイルを異にしているのである。二段目の四小節目を見ても、やはり、ニ長調という枠組みの中でニ短調の減七が一時的に採用されている。

青丸で囲った刺繍音、経過音といった様々な修飾は、いずれも♯が付いており、次の音と半音を成している。このような装飾を施すことによって、いわばブルジョア家庭の応接間にさりげなく飾られているレースのような優美さが生まれる。

続く数小節では、こうした短調からの借用和音と修飾音がますます目立ってくる。譜例9-1の続きである譜例9-2の第14小節から第19小節では、先の借用和音が立て続けにrfで強調される。

第22小節では、冒頭に戻る前にラレンタンドするが、その際に用いられる和音もまた、ト短調の属九和音d-fis-a-c-esである。この和音がされて、22小節目で下行音型として現れるときには、この小節の最後の2番目のesがアクセントで強調される。このesは、ト長調ではなく、ト短調に固有の音であるゆえ、効果的に扱われるべきであると言うカルクブレンナーの細かな配慮がここに現れている。

譜例9-2のa tampoの小節で始めの音型に回帰するが、続く28小節からは終結に向けてクライマックスを築くための、新たな展開が見られる。以下の譜例9-3には転調を繰り返しながら音域を徐々に上げていく過程が示されている(第28~34小節)。クライマックスは、ト長調に転調する第32小節目の青丸で囲った半音階によってもたらされるが、右手の2拍目の16分音符のこの音型で初めて半音階を用いることによって、高揚感が際立つように配慮されている。

一方、下段の第35~43小節では、再び冒頭と同様にト短調から借用されたIV度の和音が強調される。

最後の一段では、この練習曲の基礎音型が上行し、その後オクターヴのユニゾンで一気に下行する(譜例9-4)。

この際、最後の下行音型は先に示した以下の音階からなっている(譜例A。ハ長調に移調してある)。

この曲の閉じ方は、ショパンの《大練習曲》作品10-5、いわゆる「黒鍵」エチュードの終わり方とよく似ている(むろん、学習者用に書かれたカルクブレンナーに比して、ヴィルトゥオーソのために書かれたショパンの練習曲の方が技巧的に書かれてはいるが)。

ショパンの「黒鍵」の場合も、分散和音によって音域を上げて行き、最高音からユニゾンで一気に駆け下りるという方法をとっている。また、ショパンのこの曲は、次の音階によって構成される(譜例B)。

ここからd音を抜けば、カルクブレンナーの第9番の練習曲の音階と同じになる。つまり、両者は特徴の良く似た音階を用いており、同様の終わり方をしている。ショパンの作品10-3は、1830年から32年の間に書かれたと言うことであるから、ショパンが31年に出版されたカルクブレンナーの《メソッド》に含まれるこの練習曲を知っていたということもありうる。無論、このようなパターンはこの当時しばしばピアニストたちが何気なく用いていたパターンだったのかも知れないので、誰の「発明」であるかということはさして問題にすることはできない。ただ、丁度この時期に、二人の一流のピアニスト・作曲家が同様の着想を共有していたということは確かである。 ここで重要なのは、カルクブレンナー(1785-1849)のこの作品のセンスが、それまでの彼の古典的で幾分厳格な練習曲に見られたものに比して、ショパン(1810-1849)の世代のそれに近いものであるということである。

今回みた3曲は、いずれも様式を異にしている点で、好対照をなしている。第7曲は古典的な統一感を有し、第8曲ではフーガというバロックの代表的曲種を採用して同時代のピアノ奏法と結びつけ、さらに第9曲では和声、旋律、形式の点でロマン派の音楽に近づいている。カルクブレンナーは、18世紀に生まれ、クレメンティやハイドンと既知を得、彼らの円熟した古典作品をフランスのアダンのピアニズムと結びつけた(連載第7,8回「カルクブレンナーの経歴」参照)。その後、彼は19世紀前半を代表するピアニストとして、ショパンなど1810年生の世代の新興ヴィルトゥオーゾたちと新たな音楽の趣味を共有した。つまり、カルクブレンナーのように、18世紀後期に生まれた作曲家は丁度「古典派」の黄昏に青年期を過ごし、「ロマン派」の黎明期に大成した世代なのである。

音楽史を学ぶとき、時代区分の根拠について考えたことがあるだろうか?どこまでが音楽の「ルネサンス」でどこまでが「バロック」なのか、何年頃に「古典派」が終わって、何年ころに「ロマン派」の時代が終わるのか?こうした便宜上の時代区分法には、一般に何らかの根拠があるわけだが、その根拠も研究者によって様々であり、単一の答えが出るような問題ではない。 唐突かもしれないが、仮に音楽大学のピアノの試験で、自由曲に次のような選択条件が設けられていたとしよう。

カルクブレンナーを演奏したい生徒がいたとして、彼(女)はこの掲示を見て少々迷うだろう。カルクブレンナーのある練習曲は十分に古典的特徴を備えているが、またある練習曲はロマン派的特徴を十分に備えている。

ここで私がこの他愛ない例を引き合いに出すことによって言わんとするのは、過去の作曲家とは、ある「時代」に「属している」のではない、ということである。「時代」というのは私たちが決め込むものであって、私たちがいわば勝手に彼、彼女らを「属させている」のである。この仕組みを知らないまま、モーツァルト、ハイドン、ベートーヴェンは古典派、ショパン、シューマンはロマン派というように理解してしまうと、「時代」と「時代」の間隙に生きた人々は、私たちの「音楽史」からは締め出されてしまうことになる。

「時代」の間隙に生きた人々自身には、当然、時代の間隙に生きているなどという意識はなかったであろう。カルクブレンナーも、行き先の分からない「現在」の中で、ただ、私たちと同じように、その時の要請にしたがって必死に生きているだけだったのではないか。そのような作曲家の作品には、今から振り返ってみれば、「時代」と「時代」の橋渡しをする固有の特徴が刻印されている。今回検証し、そして聴いた3曲は今から聴けば私たちが聴きなじんでいる色々な人の様式が混ざり合った音楽に聴こえたかもしれない。しかし、こうした特徴は単にオリジナリティの欠如として片付けることはできない。むしろ、ショパンに固有のものだと思いこんでいた特徴が、既に彼の中にもあったことに気づかされることもあったのではないだろうか。彼は19世紀前半のうちに過去の作曲家の様式を完全に会得し、自在に操りながらも、同時に最先端の様式にも果敢に取り組んだ。この双方向的な彼の作品の特徴は、「古典派」と「ロマン派」の間隙を生きたカルクブレンナー世代のオリジナリティと見做すことができるのである。このように、いちど自身の中に形成された時代区分を反省しながら彼の作品を聴くと、私たちが、私たちの「ピアノ音楽史」から彼のような作曲家の音楽を排除する権利をあまり強くは主張できないのではないかという結論に達するのである。

ともあれ、このページの音を聴いて、なにか一つでも音楽の魅力を感じていただければ、それだけでも幸いである。