第17回 カルクブレンナー《メソッド》の練習曲(2)

今回は引き続き《メソッド》の第4曲から第6曲を紹介していくことにする。

- 第1番 イ短調 Allegro

- 第2番 ハ長調 Presto

- 第3番 ト長調 Allegro sempre legato

- 第4番 ト短調 non troppo Allegro

- 第5番 ハ長調 Allegro molto legato

- 第6番 嬰ハ短調 Allegro non troppo

- 第7番 ホ短調 Allegro risoluto

- 第8番 ― 左手のための4声フーガ ト長調 Allegro risoluto

- 第9番 ト長調 Presto, sempre legatissimo

- 第10番 イ短調 Toccata

- 第11番 ヘ長調 Vivace

- 第12番 イ短調 Allegro furioso

第4曲 ト短調 4分の3拍子 ノン・トロッポ・アレグロ 三部形式 【♪ 試聴する 演奏:松下倫士】

装飾音の練習曲。||: A:||: B A':||の形式をとる。この曲は、装飾音の練習と、3-4指、4-5指の訓練を兼ねている。中間部Bでは、左手にトリルの音型が移る(譜例 4-1、4-2)。

彼は、メソッドの第一部でピアノの装飾音について次のように述べている。

この曲は必ずしも「歌唱的なパッセージ」が際立っているわけではないが、上のカルクブレンナーの記述からすれば、この練習曲のノン・トロッポ・アレグロ(速くしすぎずに)というテンポ設定は、アレグロだが歌える程度のテンポで、と解釈できるだろう。一見せわしなく見える譜面だが、曲全体を通して、装飾音を伴わない一方の手は必ず緩やかなリズムの旋律を担っており、歌の旋律を見失わないように、ゆったりと演奏することが求められている。

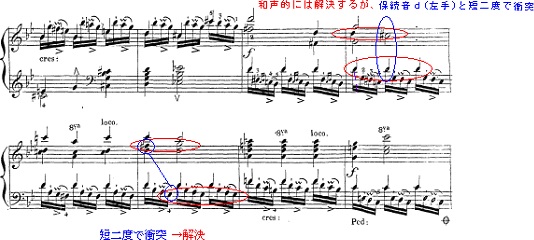

この練習曲は、全曲の中でも際立って音楽的な作品であるが、この印象は短調における効果的な和声の用法にある。紙面を割きすぎないように簡潔に特徴的な点を挙げよう。ここでは説明のため、やむを得ず専門用語を用いるが、この箇所を聴けば分かることなので、読み飛ばしていただいても構わない。例えば、中間部で左手にトリルが移行する箇所では、短二度の音程が鋭い緊張感を生じさせている(譜例4-2)。

上段4小節目では、根音の省略されたニ長調の属七和音、即ちcis-e-gという減三和音がベースになっているが、そこに第三小節目より左手の親指で保続されるd音(左手の赤い丸で囲った音)が混ざっている。このdは本来の和音構成音cis-e-gのうち、cisに向かう音であり、実際右手はd→cisと進行する(右手の赤い丸で囲った音)。つまり、右手では本来の和音構成が実現される。しかし、左手は相変わらずdを保続するので、右手のcisと鋭い短二度の衝突が生じるのである。同様のことが下段の二小節目でも生じている。ここではfis(右手)-g (左手)が鋭く衝突しているが、右手のfisは二拍目で解決する。このような衝突と解決のプロセスは緊張と弛緩を効果的に生じさせるのである。

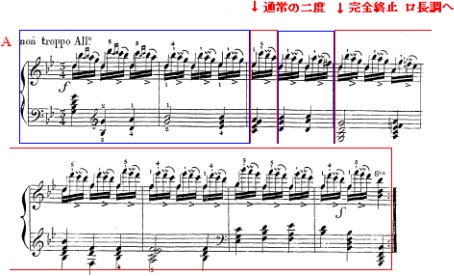

もう一つ例を挙げよう。この曲のように、三部形式の作品はABA'と図式化されるこのうちAとA' は無論、まったく同じ展開をたどるとは限らない。誤解を恐れずに言えば、創造力豊かな作曲家は単純な繰り返しを避けようとするものだ。ハイドンはしばしば再現部において、提示部にはなかった素材や展開を導入するのを好んだ。 カルクブレンナーのAとA' の関係は、安定と不安定という対照的な関係にある。 以下に、A とA' の譜例(譜例4-3)を示す。青い四角で囲んだ部分はA とA' と同じ部分、赤で囲んだ部分が異なる部分である。赤く囲んだ部分のうち、とりわけ注目すべき部分に書き込みをした。

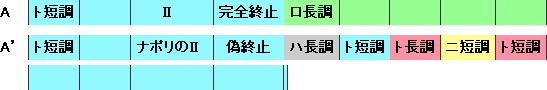

1.A の様相

始めの2小節は同じだが、三小節目の一拍目で、A とA' とでは異なる和声付けがなされる。即ち、A では単に二度の和音が用いられる一方、A'ではA ではaだった音がasとなり、いわゆるナポリの二度が用いられる。さらに、A では四小節目で完全終始、即ち属和音が一度の和音に落ち着く(完全終止)が、A'では一度ではなく六度へと逃げてしまう(偽終止)。A では、四小節目から五小節目にかけて、ロ長調が確立され、A の終わりまでこの調性が保持され安定感があるが、A'ではまるでその逆である。つまり、A'では僅か三小節間にハ長調とニ短調の和音がしようされ、極めて不安定な印象がもたらされる。しかし、この不安定感も、最後の五小節に割り当てられた比較的長い完全終止のカデンツによってやわらげられ、曲全体が閉じられる。以上の比較を図にまとめると以下のようになる。A' の方が以下に変化に富んでいるかがお分かり頂けるだろう。

第5曲 ハ長調 4分の4拍子 アレグロ・エ・モルト・レガート 三部形式 【♪ 試聴する 演奏:村山絢子】

様々な音程の練習曲。三部形式からなり、以下のように図式化することができる。

冒頭の主題には、三度、四度、六度、十度の音程が連続的に組み合わされている(右手、譜例5-1)。

続く第5小節で、この右手の16分音符の下で、左手が短い動機が提示される(譜例 5-2)。

この動機は、A2の5小節目、すなわち第13小節目で、おおよそ反行形となって現れる(譜例 5-3)。

カルクブレンナーはこのように、Aを反復する際、A1とA2が同じようにならないよう、このように細部に意匠を凝らし、コントラストを創り出しているのである。調性も、A1の5小節目がまだ主調のハ長調であったのに対し、A2は12小節ですでにイ短調に転じている。

中間部にあたるBは再び主調のハ長調に始まるが、それまで右手が担っていた16分音符の音型は左手にも現れる(譜例 5-4、青で囲った部分)。また、ここでは新たな動機が提示される(同前、赤で囲った部分)。

この動機は、続く第21小節で反行形となって左手に現れる(譜例 5-5)。

このように見てくると、カルクブレンナーは、A及びB部において、限られた素材を用いて効率的に作曲を行っていることわかる。限られた素材から最大限の多様性を引き出す手法は、主としてハイドンの弦楽四重奏や交響曲において高度に探求された。すなわち、カルクブレンナーの言う「計算された大家の作品」(第14回参照)とは、このような古典的な作曲プランが練り上げられた作品のことを指しているとみなすことができる。彼は、このような短い練習曲で、簡潔にその雛形を提示しているのである。

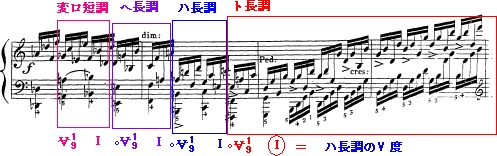

Bにおける調性の展開は、聴く者の意表をつくように計算されている。以下の譜例 5-6は譜例 5-5の続きであるが、譜例 5-5の後半 (第22-23小節) ハ長調からで♭4つの変イ長調に転じたのち、減七の和音(譜例では と表記された和音)を用いて変ロ長調、ヘ長調、ハ長調、ト長調へと2拍ごとに転調する。最終的にいきついてト長調のI度の和音(g-h-d)は、すなわちハ長調のV度であるから、この譜例の後に、このままハ長調のI度(c-e-g)の和音に解決し、始めの主題が主調で回帰する。

転調がこのように手早く行われるということは、音楽的な不安定感が生じるということである。冒頭で安定を保証していた緩やかな和声リズム(和声が変化する頻度)が中間部にあたるB部で急激に速まり、緊張と不安定感をもたらす。このような明確で、時には露骨でさえある対比によって、カルクブレンナーは2ページ足らずの作品をドラマチックに仕上げているのである。これは技術ばかりでなく、音楽的展開を生徒に理解させるための教育的配慮と考えられる。

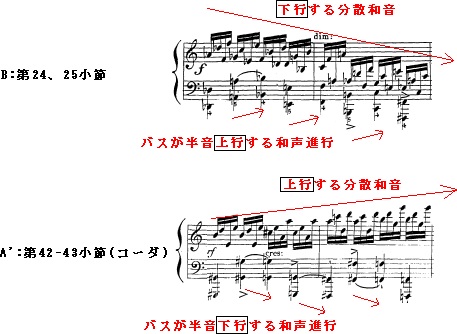

A'では、A 1がほとんどそのままの形で反復されるが、この際、Aではト長調に転調したものが、ここではハ長調のままである。第42小節からがコーダにあたるが、この部分はBの第24、25小節と対照を成している点で興味深い。譜例5-7を見れば明らかであるが、Bのこれらの小節では、右手の分散和音は下行、左手はa-b、e-f、h-cという具合に、バスが半音上行する和声進行を作り出している。一方、A'のコーダ冒頭にあたる第42-43小節では、これとは逆に、右手の分散和音は上行し、左手は、バスが半音下行する和声進行を作り出している。

こうした反行のパターンは、Aに見られた動機の反行パターンを思い出させる(譜例5-2から5-5)。カルクブレンナーはこの練習曲を、様々な音程を連続的に演奏するというメカニックな目的だけでなく、動機を反行させるという手法を使って限られた素材を効率よく活用する、一種の作曲のプランの模範を示しているとも見ることができるだろう。

最後に彼は演奏者にとって「有難い」おまけをつけてくれた(譜例5-8)。両手が三度で反行する練習である。この練習曲には異質な、最後にわずかばかり現れるこの音型は、両手で全く同じ動きができなければならないという、両手の均等性を主張する彼の声が聞えてくるようだ(第11回参照)。

第6曲 嬰ハ短調 16分の12拍子 アレグロ・ノン・トロッポ 三部形式【♪ 試聴する 演奏:中村純子】

装飾音と模倣的なパッセージ、ポリフォニックな楽句の練習曲。曲は厳格ではないが、カノン風の模倣で開始される(譜例 6-1)。主題は特徴的なモルデントを伴う(偶然かもしれないが、この主題はJ.S.バッハの《2声のインヴェンション》第13番イ短調の主題に良く似ている)。

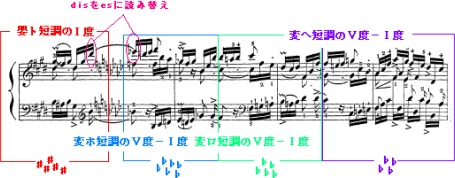

この主題は、始めの7小節間、小節の冒頭で毎回聞かれるので、非常に印象に残りやすい。続く四小節は遠隔調のヘ短調に向かう推移部である。僅か3小節でシャープ4つからフラット4つの調へと移行するために、カルクブレンナーは異名同音転調を行う。そのプロセスは次のとおりである。まず第5小節目でシャープ5つの嬰ト短調に転調する。そしてこの調のI度の和音の第一展開形、すなわちh-gis-disをこの小節の三拍目でフラット6つの短調、変ホ短調のV度の和音、すなわちb-d-fに接続する。この際、最上声部のdisはesに読み替えられ、変ホ短調のV度の繋留音となる。その後、第6小節で変ロ短調、第七小節でヘ短調へ、という具合に属調を目指して和声の反復進行が生じる(一連の説明は譜例 6-2に対応している)。かくして、ホ短調というシャープ系の調からヘ短調というフラット系の調への大ジャンプが可能になるのである。

ABA'のAの部分は、この後、変イ長調に転調する。Aの部分で課せられる技術上の問題には、2の指と5の指の柔軟さの獲得がある。A の終わりには、以下のようパッセージがある。(譜例6-3)

始めの2小節間の右手に着目すると、3ずつの音のまとまりが4つあり、それぞれの二つ目は六度ないし七度の音程をなしている。これを第2指と第5指で押さえつつ、その直後の音符を3ないし4の指で押さえるように書かれている。このような部分にも、たとえある指が固定されていても、他の指も均等な力で打鍵できなければならないというカルクブレンナーの指の独立にかんする基本的な考え方が反映されている。

譜例 6-3の三小節目から、ホ長調で始まるBの部分は、Aの主題からとられた素材によって展開される(譜例 6-4)。古典派の音楽様式における著しい特徴の一つは、経済的な素材の利用にある。この見地から、円熟した古典派音楽の特徴はハイドンの《弦楽四重奏 作品33》に見られると言われるが、こうした動機をたくみに断片化したり、組み合わせたりする動機労作の手法は、ベートーヴェンによって推し進められた。いわば、古典音楽のトレードマークともいえるこのような動機の経済的な利用は、カルクブレンナーの言葉を用いれば、「計算された」作品を保証するものであったはずである。

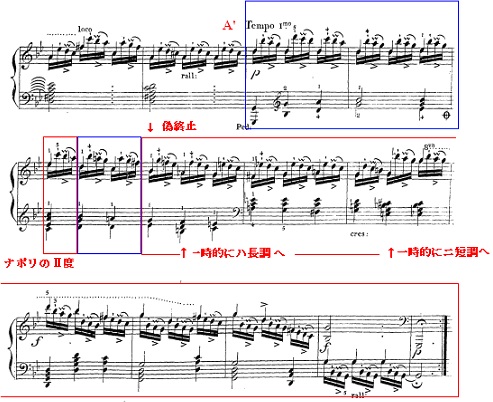

続いて両手の大きな跳躍を含む部分を経て、A'に到達するが、今度は、主題が右手ではなく左手から出る。ここでもカルクブレンナーは新たな展開を用意する。ここではAで見たようなめまぐるしい転調はないものの、二オクターヴ半の分散和音でクライマックスを形成している(第35小節、譜例6-5)。この和音は嬰ハ短調におけるナポリのII度であり、続く和音は嬰ト短調から借用した属九の和音である。このように、通常とは趣の異なる和音を用いることによって、なだれ込むような分散和音のクライマックスはいっそう劇的な効果を発揮している。

この後は嬰ハ短調のカデンツによって終結の調性が確立される。だが、これだけで終わらないのがカルクブレンナーの如才ないプランである。彼は終結部にさらなる驚きを用意している。それは第43、44小節目に生じる鋭い不協和音である。曲は、第42小節から43小節冒頭までのカデンツによって閉じられても良いわけだが、彼はあえてここに2小節間の「付け足し」をした。それが第43小節から第44小節である。この第43小節では、右手の和声が半音階的に下降する際に、右手親指のdと左手のcisが短二度で衝突し、極めて強烈な響きが生じる。しかも、左手のcisには山型のアクセントが付いているから、明らかにこれは意図された響きなのである。

さて、僅か2ページ、全47小節足らずの曲にこれだけ多くの配慮がなされているところをみると、彼がいかに技術ばかりでなく音楽的な素養を学習者に学び取ってもらおうと考えていたかが理解される。彼は、フレージングや美しいアタックの手法を学ぶことができるのは、「計算された、大家の作品」を通してであると述べていたが、この第6番などは特に「大家」の作品に倣った極めて密度の高い作品であるといえるだろう。

- これらの歌手は、当時の著名なスター歌手たちである。