特別番外編 祝!ハノン生誕190年記念 第03回

ぶるぐ協会会長 前島 美保

前回触れたようなハノンの作品は、通常我々の目には触れないものです。普通「ハノン」と言えば『ハノンピアノ教本』(Le Pianiste Virtuose。以下『ハノン』)を指します。私は子供時代から音大受験まですっかり『ハノン』にお世話になった一人ですが、この教本自体をじっくり検証する機会がこれまでありませんでした。毎ページごと飛び込んでくる真っ黒な16分音符に圧倒されてしまって、実際それどころではなかったのも事実です。今回は一歩ひいたところからこの曲集を眺め渡し、作曲家ハノンに肉薄していきたいと思います。

まず「序」。

ここではピアノ学習者にとっての指の訓練の大切さが切々と説かれています。毎日の訓練により、指や手首の堅苦しさや疲れから解放されるとのことで、全巻は一時間で弾けるとあります。「あとがき」ではさらに進んで、一日に一度、全60番を弾くすすめが説かれます(英語版を見る限り、「全部」とは言っていないような気がしますが......)。そうすることでピアニストとしての技術面での上達が約束されるとありますが、無意識に技術面だけでなく精神面での充実も目指していたような気がします。注目に値するのは、ハノンがこの練習曲を作曲した時点で、数台のピアノで同時に弾くことを想定していたらしいことです。なかなかスケールが大きいと言わざるを得ません。全巻を数台で連弾したら、一体どんな音空間が広がるのでしょうか。また「序」には、無味乾燥さをふせぐため曲の面白さを考えて曲集を作った、ともあります。後世の我々が抱く『ハノン』のイメージとは異なる作曲意図が感じられ、非常に興味深いです。

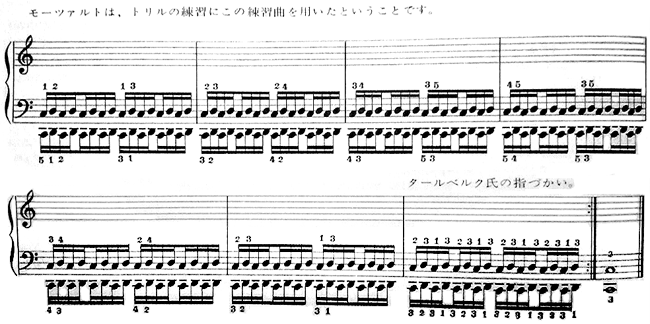

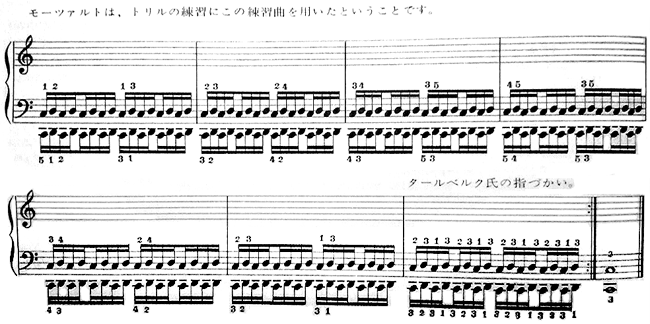

「序」に続いて「変奏例」が並びます。注目したいのは、各練習曲を移調して練習するよう促していることです。こうすることでこの曲集は無限の広がりをもちます(なお、ペータース版では、別に社独自の変奏例も掲載されていたりします)。また、見逃せないのは、ハノンが崇拝するパリ国立音楽院べリオ教授が大変賞賛したという練習法が紹介されていることです。実は、この先もページをめくっていくと思わぬ人物に遭遇します。まずモーツァルト。46番に、モーツァルトがトリルの練習に用いていたという指使いが紹介されています。この「モーツァルト」がW. A. モーツァルト(1756~91)だとすると、ハノン(1819~1900)にとっては歴史上の人物です。モーツァルトの運指法の伝承が何らかの形で伝わっていたのでしょうか。また、46番の最後にはタールベルクのトリルの指使いというのも見えます。S. タールベルク(1812~71)は、ハノンと同世代で、当時リストと張り合うほどのヴィルトゥオーソとして有名だったピアニストです。かつての著名な作曲家や同時代の演奏家による指の訓練法や運指法をも収載し、再構成したのが『ハノン』と言えるのかもしれません。

やや横道に逸れました。さて、次からが本編。あらためて見てみますと、この曲集は全体が三部構成になっていることに気づきます。第一部は半ページずつで20番まで。5指の独立を目指したおなじみの練習曲がならんでいます。21番からは第二部となり、第一部に準じた練習曲が続いた後、音階・アルペジオの練習が目白押し。44番から第三部となり、同音連続、三度和音、オクターブの音階練習と続き、難易度と手にかかる負荷は最終ページに向かって増していきます。ご存知のように、とにかくこの曲集は全編ストイックです。至るところに繰り返し記号が付され、必要に応じて何度でも繰り返すことができるように工夫されています。いや、ハノンはそれすら細かく指示を与えてきます。たとえば、2番が弾けるようになったら、1番2番を続けて4回練習せよとあります。3番の練習に入る前に1番2番を止まらずに1,2回弾きます。3番4番5番が練習できたら、3番4番5番と続けて4回弾きます。徹頭徹尾このような具合で、少しも我々の気の緩む暇がありません(私は試みにこの曲集を片手に入浴し、ハノンの指示に従ってページを繰ってみましたが、最後には完全にのぼせました)。

そんなストイックの権化ハノンですが、少し人間的な一面を見せる曲があります。最終曲60番のトレモロです。32分音符の厚みのある両手和音のトレモロにはゆるやかな和声付けと細かな強弱記号が付されており、そのグラデーションの妙を指から感じ取ることができます。この曲は大きくA(C dur) -B (a moll) -A (C dur) で構成され、短調の長く深い(左手は鍵盤最低音にまで達します)中間部から再びAに戻ってきた時の安堵感とCodaへ向けての昂揚感は、この曲集の最後になってようやくハノンからもらえた肉体的疲労をともなった最高のご褒美のようですらあります。

我々にこれほど集中力と忍耐力を強いる『ハノン』には脱帽するばかりです。これを作曲するのも相当の体力と根気と並外れた集中力がいったに違いありません。もちろんさきほど述べたように、この曲集は一部先人や同時代人などのノウハウを継承した跡がみられることからすべてがハノンの独創とも思われませんが、このように体系的に編集し再構成すること自体容易なことではなく、1番から60番までページを繰ってみると、ハノンもまた心血を注いでこの曲集を生み出したことが改めて痛感させられるのです。

しかし、ハノンはなぜそこまでしてこのピアノ教本を書いたのでしょうか。その動機や経緯の詳細は依然なぞのままです。またPhilippe Rougierが言うように、この教本は同類教本に比べて本当にシンプルなものなのでしょうか(第2回参照)。彼の生涯と作品の全貌、そして彼をとりまく時代や環境を見通したときに初めて『ハノン』が位置づけられる気がします。我々は今後も引き続きハノンについて追跡していくつもりです。

(文・前島美保)