第34回 『ピアニスト兼作曲家の百科事典』(1840)第2部と練習曲 その4 ─パリ音楽院と外国のヴィルトゥオーゾたち

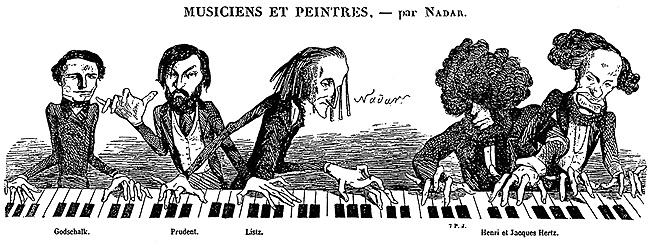

上の絵は、パリに有名なフォトスタジオを構えていた写真家ナダールGaspard-Félix Tournachon dit Nadar(1820~1910)が描いたピアニストたちのカリカチュア(1850年ころ)である。左からアメリカ出身のL.-M. ゴットシャルク(1829~1869)、パリのE. プリューダン(1817~1863)、ハンガリー出身のリスト(1811~1886)、そしてパリのアンリ・エルツ(弟: 1803~1888)にジャック・エルツ (兄: 1794~1880)。フランス人のエルツ兄弟は1830年代から40年代にはもう著名なピアニスト兼作曲家として国際的に活躍していた。リストと手を交差させているプリューダンはヅィメルマンの門弟の中でも、最初に広範な国際的名声を確立したパリの若手ヴィルトゥオーゾだった。この図は、リストのような外国の名手に劣らない著名なフランスのヴィルトゥオーゾの台頭を物語っている。

だが、ショパン・リスト世代のフランスのピアニスト兼作曲家たちの多くは、彼ら外国人のように早くも1830年代前半から頭角を現したわけではなかった。パリのピアニスト兼作曲家たちは、外国人の名手に匹敵する名声を得るのに、いくらかの時間が必要だったのだ。なぜだろうか。19世紀前半から中葉にかけて、パリはヨーロッパ各国から外国人ヴィルトゥオーゾが集結するピアノ音楽のメッカだった。それゆえ、彼らの受け皿となったパリの音楽界・教育界が、彼らの多種多様な演奏技法を理解し、消化するために時間を要したのは当然のことだった。このような背景のなかで、パリ音楽院ピアノ科教授ヅィメルマンが編んだメソッド『ピアニスト兼作曲家の百科事典』は、外国人ヴィルトゥオーゾたちの演奏技法を体系的にフランス人に学ばせるための「消化促進剤」として生み出されたのである。

それでは、前回に引き続き、ヅィメルマンの『百科事典』に取り入れられた当時最新の演奏技法の一部を紹介していくことにしよう(番号は第32回からの通し番号)。

7) >[アクセント記号]で指示された抑揚を引き分ける技法

ヅィメルマンが挙げている参照曲の作曲者、タイトル、出版年

| タールベルク | 《12の練習曲》 作品26 第2巻、第6番 | 1837 |

|---|---|---|

| ショパン | 《12の練習曲》 作品25 第1番 | 1837 |

| ラヴィーナ | 《12の演奏会用練習曲》 作品1 第9番 | 1838 |

| デーラー | 《演奏会用大練習曲》 作品30 第9番 | 1839 |

ヅィメルマンは、「指と両手に最大限の独立を獲得させるのに適した練習」という項目の最後の部分で、それぞれの手が異なる位置にアクセントを置くパッセージを紹介している。以下に示す譜例は、その練習の一つである。

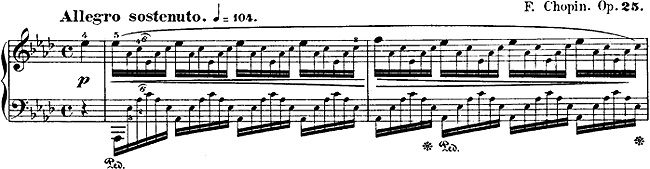

このような練習の意義は、「抑揚に変化を与えること」※1にある。ヅィメルマンは、ショパンの作品25、第1番 (譜例2) を例に挙げ、右手の各拍の1、3、4つ目の音のいずれか、ならびに (左手の) バスに、アクセントを付けて演奏することを勧めている。

ヅィメルマンは、両手のアクセントをずらす練習が、「巧みなピアニストへの近道」※2であると述べている。アクセントの位置を適宜変化させて、音楽にさまざまなニュアンスを与えることは、当時のピアニストの演奏には欠かせない素質と考えられていたのである。たとえば、ショパンは、同曲の中でアクセントの位置を変化させている。

ここでは、左手のアクセント (大きな符頭によって示されている) が、表拍のホ音から裏拍の緊張を孕む第七音、変ロ音に移動して中声部に旋律線が生み出される。これが、右手の各拍頭の音符によって形成される右手の旋律線と同時に演奏されることによって、それまでの一貫したアクセント法に変化がもたらされる。

8) 半音階

参照曲の作曲者、タイトル、出版年

| モシェレス | 《12の練習曲》 作品26 第2巻、第6番 | 1828 |

|---|---|---|

| ショパン | 《12の練習曲》 作品10 第2番 | 1833 |

| チェルニー | 《あらゆる運指法を伴う半音階大練習》 作品244 | ? |

| アルカン | 《悲愴的ジャンルの3曲》 作品13 第2番「風」 | 1837 |

ヅィメルマンが提示する半音階の項目は、9頁にわたっており、二声から六声に至るまで、多種多様なテクスチュアの半音階のパッセージを例示している。次に示す半音階のパッセージは、その中の一つである。

この右手のパターンは、ヅィメルマンが参照曲として挙げているモシェレスの第三番に見出すことができる。

ヅィメルマンは、モシェレスが用いたこの技法を、左手にも適応している。

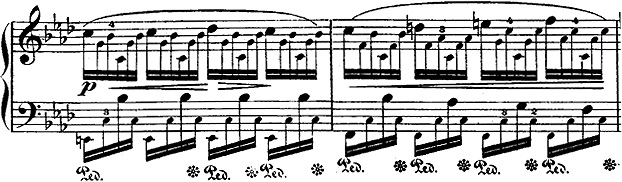

既に多くの研究者が指摘しているように、ショパンはこの半音階のパッセージを、作品10、第2番に応用している。以下にその曲の冒頭を示す。

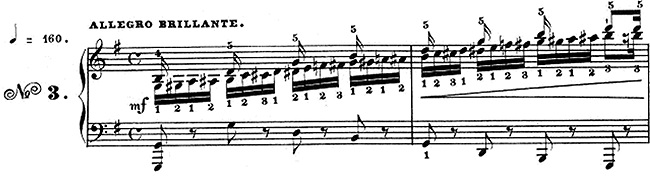

ショパンの場合は、半音階が上声に来ることによって、右手の第3指と第4指、あるいは第5指と第3指が交差する運指が要求される。[4-3-4-5] - [3-4-3-4] - [5-3-4-3] - [4-3-4-5]・・・。次に挙げるヅィメルマンの例は、このショパンの例と一致している。ヅィメルマンの場合、ショパンと音の配置が異なるため全く同じ運指ではないが、[4-5-4-5]- [4-5-3-4] - [5-4-3-4]・・・という指番号が記されており、やはり第3指と第4指、第5指と第3指の交差が連続的に生じている (上方に書かれている指番は右手用、下方に書かれている番号は左手用である)。

このように、『百科事典』でヅィメルマンはモシェレスとショパンによって用いられた半音階の新しい運指法を見逃すことなく導入している※3。

さて、ここまで、連載の3回分を割いて、パリ音楽院ピアノ科の教科書として編まれたヅィメルマンの『百科事典』に含まれる演奏技法のごく一部を、実例と共に紹介してきた。このように最新の演奏技法を体系化することによって、ヅィメルマンは、外国からやってきたショパン、リスト、タールベルク、デーラー、ローゼンハイン、ヘンゼルト、ヴォルフといった名手たちに匹敵する演奏技術を教育に導入し、次世代のフランスのピアニスト兼作曲家を育成しようとしたのである。その意味で、ヅィメルマンの『ピアニスト兼作曲家の百科事典』は19世紀フランスのピアノ音楽教育史においては記念碑的な出版物だったといえよう。

もっとも、現在のところこの『百科事典』がどのように音楽院ピアノ科の課程で使用されたのかは明らかになっていない。だが、少なくとも学生たちは図書館でこれを参照したり、購入したり、あるいはレッスンのなかでヅィメルマン本人からその内容について具体的な示唆を得ていたはずである。さらに、ヅィメルマンが『百科事典』を出版する1840以前から、交流のあったショパンやリストといった外国の名手(彼らと交流については本連載第24回を参照)や、アルカン、ラヴィーナ、プリューダンといった優れた弟子たちの演奏法を観察し、その「奥義」をレッスンで生徒に伝えていたことは疑いがない。彼のこうした教育的努力によって、1830年代から40年代にかけて、ピアニスト兼作曲家として活躍する多くのピアニストがヅィメルマンのクラス輩出された。これらの若きフランスの名手たちは、「ピアノのフランス派」école française du pianoの温床と目され、ジャーナリズムの注目を集めることとなった。

- Zimmerman II, op.cit., p. 56.

- Ibid.

- 第3、4、5指が互いに交差するような運指は、ショパンによって編み出された革命的な運指法であると考えられている。たとえば、ジャン=ジャック・エーゲルディンゲルは、「ショパンは古典的規則の大半を破ったからこそ新しい地平を開き、革命的な運指法を編み出したのである」と述べた上で、ショパンの運指法に関する貢献の一つに、「半音階における、右手の第3指、第4指、第5指の交差」を挙げている (Cf :ジャン=ジャック・エーゲルディンゲル『弟子から見たショパン - その教育法と演奏美学』 (Jean-Jacques Eigerdinger. Chopin vu par ses élèves, 3rd edition, Neuchâtel, 1988)、米谷治郎、中島弘二訳、東京:音楽之友社、2005、25頁)。彼の判断は、ショパンの弟子たちの証言に基づいている。例えばエーゲルディンゲルはショパンの弟子、クレチヌスキの次のような証言を挙げている。「次に述べる運指法は、極めて独創的なものであり、先輩ピアニストたちが仰天させられたものである。この運指法は、3の指や4の指で5の指を超えなくては成らないときでも、手のフォームを崩さないために考案されたもので[・・・]」(前掲書、56~57頁)。エーゲルディンゲルは、注釈で「先輩ピアニストたち」をクラーマー、アダン、ヅィメルマンなどのことであるとしている。しかしながら、既にアダンの音楽院メソッド初版 (1805) には、第2、3、4、5指が互いに交差する例を見出すことができる。以下にその例の一部を提示しておく。

このような演奏技法は、必ずしもショパンの独創的な発明とはいえない。しかし、ショパンはこれらの運指を連続的に使用するなど、作品10の第2番において新しい展開を示した。