第19回 カルクブレンナー《メソッド》の練習曲(4)

今回でようやくカルクブレンナーの《メソッド》練習曲の解説が終わる。

前回みた第7、8、9曲のまとまりは、いずれも様式が異なり、古典主義とロマン主義の双方の特徴を具えていた。今回考察する第10曲から第12曲にもある程度同じことがいえるが、それまでの曲とは異なる特徴が見受けられる。中でも特筆すべきは、徹底した左手の訓練(第10番)、交響的なピアノ書法(第10番)である。この第10番には、ショパンの作品10-4と共通する点もある。それでは、早速、第10番から順に曲を解析していこう。

- 第1番 イ短調 Allegro

- 第2番 ハ長調 Presto

- 第3番 ト長調 Allegro sempre legato

- 第4番 ト短調 non troppo Allegro

- 第5番 ハ長調 Allegro molto legato

- 第6番 嬰ハ短調 Allegro non troppo

- 第7番 ホ短調 Allegro risoluto

- 第8番 ― 左手のための4声フーガ ト長調 Allegro risoluto

- 第9番 ト長調 Presto, sempre legatissimo

- 第10番 イ短調 Toccata

- 第11番 ヘ長調 Vivace

- 第12番 イ短調 Allegro furioso

第10曲 トッカータ イ短調 4分の4拍子 アレグロ・ディ・モルト 三部形式【♪ 試聴する 演奏:和田由布子】

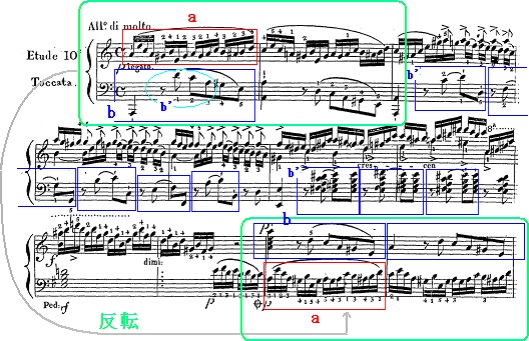

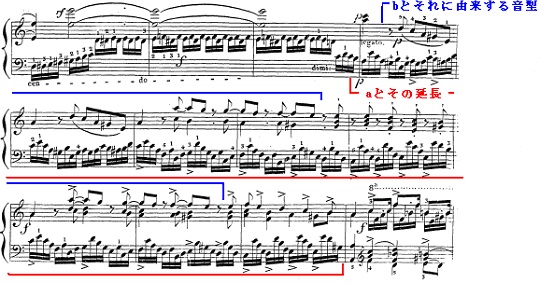

||: A:||: B A':||の形式をとる。全12曲中、唯一、「トッカータ」という題が記された作品である。バロック以来、即興的なオルガン曲にしばしば適用された伝統的な名称は、19世紀には16分音符の急速な動きを持つ作品に用いられた。カルクブレンナーのこの作品は、即興的というよりはむしろ計算に基づく精緻な内容をもつ。まず、三部形式A-B-A'のうち、Aのテーマの作り方に着目しよう。譜例1に示す冒頭の主題は、二度目に提示される際、上の声部と下の声部が反転できるように計算されている。冒頭のテーマを構成する二つの声部のうち、上の動機を a 、下の動機を b と記しておいた。 b'は b の断片である。素材を経済的に利用しようとするこの手法は、古典的な動機労作の手法である。

テーマを反復する際に、このように右手と左手で音型を交換するのは、明らかに左右の手が、対等な動きを得られるようにするためである。この第10番の目的は、まさにこの点にある。

ところで、同様な意図をもつ練習曲がショパンの作品10に存在する。それは、第4番であり、この練習曲の目的もやはり、両手の均等な敏捷性を獲得する点にある。冒頭で、急速な16分音符の主題を左右の手で提示するアイディアは、カルクブレンナーと共通するものである(譜例2)。

カルクブレンナーの練習曲は、既に1831年に出版されていた。ショパンの第4番は翌32年に作曲されたので、ショパンがカルクブレンナーの作品から着想を得た可能性もないとはいえない。

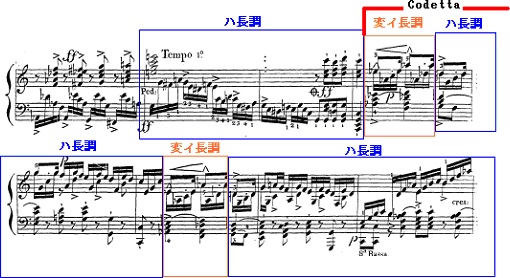

二回のテーマ提示に続くAの締めくくり(コデッタ)には、ハ長調から遠隔調の変イ長調に転調するという意外な展開が見られる。それまでの古典的な様式感は、この大胆な転調によって断ち切られる(譜例3)。

ロ短調で始まるBの部分(譜例4)は、これまで見てきた中では第3番から第7番と同様、展開部としての役割を果たしている。B部の冒頭では、 a と b がドッキングされることにより、左右の手でこれらの動機を交替する頻度がいっそう高くなる。それぞれの動機を左右の手で即座に取り交わすことによって、両手の均等性を、A部よりもさらに高い密度で発揮することがこの部分の狙いである。

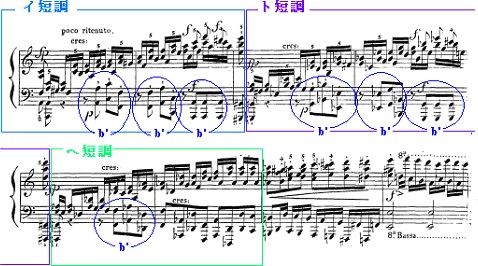

この後には、第10番の二つの「難所」が待ち構えている(譜例5)。一つ目は、左手でオクターヴを形成しながら現れる b'(以下の譜例の青丸で囲った部分)と、右手の分散和音である。これはイ短調、ト短調、ヘ短調で三度繰り返される。

この部分はやや困難を伴うためか、poco ritenuto という表示がみられ、テンポを落として演奏するよう指示されている。 第二の難所は続く4小節である。ここでは急速な10度音程の反復が、左右の手に交互に現れる(譜例6)。以下に広い音程であっても、左右のいずれの手でも、全く同じ動きができなければならないといカルクブレンナーの信念がここには明確に現れている。

さらに続いて、反行する半音階によって、左右の指の対照的な動きが試される(譜例7)。中ほどでは、部分的に三度の半音階になっている。これらの動きは、《メソッド》第一部の練習課題にも挙がっている音型で、左右の手、指の均質な動きを目指す彼の演奏美学を如実に反映している。このような音型を徹底的に訓練することによって、極めて均質な、粒ぞろいの良い音が得られた筈である(この初版譜には中段に小節目の運指番号がミスプリントされている。一応、譜例に赤字で記しておく)。

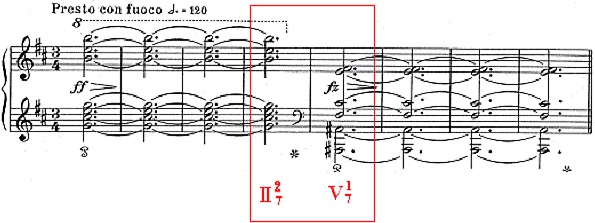

A'部の主題に回帰する前に、一度、音楽に大きな句読点が打たれる。それは、次の和音によってである(譜例8)。

この極めて印象深い和音進行を聞いて、ショパンのスケルツォ第一番の冒頭(譜例9)を思い出す人もあるかもしれない。実際、この和声進行、和音の配置は、ショパンの、あのスケルツォ第一番の特異な冒頭とよく似ている。

「特異な」というのは、カルクブレンナーの場合は半音階で鍵盤の両端へと拡大した音域を、一度鍵盤の中ほどに戻す役割があるが、ショパンの場合は、このような技術上の必然性がないのである。ショパンのこの曲は、1835年ころに作曲され、同年出版したということであるから、無論カルクブレンナーこの練習曲の後の作である。直接的な影響関係の確認はともかく、類似の事実を述べるに留めておこう。

カルクブレンナーはこのフェルマータつきの和音で区切りをつけたのち四小節の経過部を経てA'にはいり、冒頭主題に回帰する。

A'は主題の提示は、Aにおける二回目の主題提示と同じ配置、すなわち左手に16分音符の a 、右手に8分音符の b という配置である。この主題提示は一度だけで、右手が a を担うことはもはやなく、左手の16分音符の走句がA部よりも延長される。この練習曲は明らかに、左手の敏捷な動きを鍛えることに重点が置かれているのである。以下の譜例10は譜例1に対応する部分である。左手の担う16分音符(赤でマークした部分)が長いことが明白である。

コーダには、譜例3で見たような変イ長調へ転調はせず、主調で終わるためにイ短調にとどまる。A部と同じ音型を用いた最後の締めくくりには、2小節だけ新しい音型を含む小節が加わる。下の譜例の第78小節は、左右対称の分散和音を用いている。ここでも左右両手の均等な動きの獲得が狙いとなっている。

第10番は、形式的には極めて均整が保たれ、限られた動機を利用して曲を構成するという古典的手法に基づいているが、曲の構造に指を従わせているのではなく、指の運びと構造を巧みに調和させている。とりわけ12曲中でもこの第10番は左手の機能性に重点の置かれている点で特徴的である。

第11曲 へ長調 4分の4拍子 ヴィヴァーチェ 三部形式 【♪ 試聴する 演奏:中村純子】

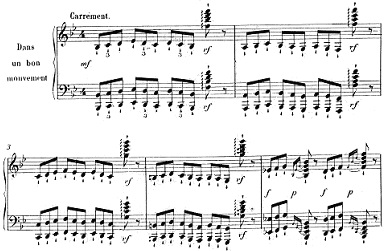

三度音程および右手で多声を演奏するための練習曲。|| A :||: BA':||という構成をもつ。この曲も第10番と同様、両手の均等性がテーマとなっている。Aは僅か四小節からなり、三度音程は右手にのみ現れている。

続く8小節のB部は、左手と右手が交互に三度を担う部分、右手が様々な音程を担う部分の二つからなる。ハ長調に転調する初めの部分は、左手、右手、左手+右手という順番で三度音程が現れる。このような手順には、効率よく両手に対等な機能性を獲得させるための計算高さを感じさせる(譜例13)。

続くB部の後半は3度に4、6、7度音程を組み合わせた変則パターンを右手が継続的に現れる(譜例14は譜例13の続き)。このような多声を片手で担う際は、フーガ同様に隣り合う鍵盤を同じ指で演奏するなどの変則的な運指が生じる。これはそうした「例外」的運指の練習となっている。

例えば譜例の赤でマークした部分では、5の指を連続的に用いるよう指示されている。上声部の5-5-5-4という運指は、機能上の都合ばかりでなく、異なる鍵盤を同じ指で演奏することによって、スタッカートの効果を際立たせる意味も持っている。そして、スラーの部分は5-4の滑らかな運指となる。このように、指使いとニュアンスに矛盾が生じないような配慮も入念に行われている。

主題に回帰するA'には、A(譜例12)の前半と比べて左手に大きな跳躍が加わっており、また後半(青でマークした部分)では両手が対称的な動きで三度音型を演奏するように変化が加えられている。この対称的な動きは更に、コーダの終わりに見られる。

第10曲では半音階でこのような対称的な動きが見られたが(譜例7)、この曲では、両手が同じ三度の動きを獲得することがまさに目的になっている。様々な音程を、両手で同じように難なく演奏するというカルクブレンナーの基本姿勢は、終曲、第12番まで貫かれている。

第12曲 ハ長調 4分の4拍子 アレグロ・フュリオーゾ 三部形式【♪ 試聴する 演奏:松下倫人】

この練習曲集を締めくくる第12番は、オクターヴの練習曲であると同時に、ピアノによる交響的な表現の可能性を追求した作品である。カルクブレンナーは、《メソッド》の部分でピアノ音楽の究極の姿をこの管弦楽的な表現に見出している。第12回の連載で引用した彼の文章をここに再び引用しよう。

ピアノの音域はもはや7オクターヴを超え、オーケストラの様々な楽器の音域をカバーできるようになったことによって、初めてピアノは管弦楽に近づこうとしたのである。

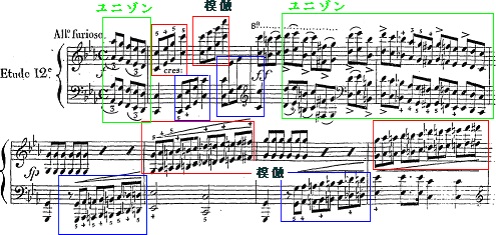

それでは、曲を見ていこう。形式は|| A ||Fine B ||D.C. という三部形式をとる。アレグロ・フリオーゾという表示は、かなり猛烈な勢いで演奏することを要求している。冒頭は、両手がそれぞれオクターヴを作るユニゾンであり、その後は、左手と右手が互いに模倣し合う。ここにも、上の2曲に見た両手の対等性を主調するカルクブレンナーの一貫した姿勢が見受けられる(譜例16)。

最初の主要動機(次の譜例の四角で囲った部分)は、このすぐ後に現れ、これが一小節おきに両手に配分される。

右手の連打は、オーケストラのトレモロをピアノで表現する最も典型的な手法であり、カルクブレンナーはおそらく、パリ音楽院の師、アダンなどを通してこのようなオーケストラ・スコアをピアノに置き換える教育を受けていた。19世紀、オーケストラなどのスコアをピアノで演奏することを、アッコンパニュマンといった。これは、現代ではいわゆる歌楽などの伴奏を指すが、当時はオペラのスコアを初見で演奏して歌の伴奏をする技術としての意味があり、いわゆるオーケストラ譜をピアノで演奏すること自体をこの語で呼ぶようになった。カルクブレンナーがパリ音楽院にいた頃、この教育は、和声のクラスで行われていたようである。アダンの音楽院メソッド(これについては連載第2回参照)にも、このアッコンパニュマンの方法が説明されているので、ピアノ科でもおそらくこの種の教育は行われていたであろう。

譜例の部分をオーケストラに例えれば、最初の左手の動機がチェロとコントラバス、右手のトレモロがヴァイオリン、ヴィオラに相当するだろう。そして次に右手にこれが移った場合は、ヴァイオリン、フルートなどの楽器がこれを担う、といった具合である。このとき、左手の赤丸でマークした低音に着目してみよう。この音はおそらく当時のピアノの最低音である。ここから数えると、上の譜例だけでも6オクターヴ半の音域がカバーされていることが分かる。この種のピアノ書法は、シンフォニックな表現を獲得するために、後の作曲家たちもしばしば利用した。シャルル・ヴァランタン・アルカン(1813-1888)、テオドール・クラーク(1818-82)がそれぞれ残したピアノのための《交響曲》は、いずれもシンフォニックなピアノの表現を追及した傑出した例であり、いずれにも、その第一楽章にカルクブレンナーと同様のテクスチュアが観察される(譜例18、19)。

いずれも右手のトレモロと旋律によって構成されているのが分かる。30年代にこうした曲を書いたカルクブレンナーは、彼らの走りとなっている。(偶然だが、カルクブレンナーも、上の二者も、♭3つの調号でそれぞれの曲を書いている)

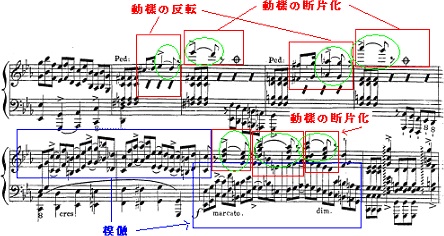

さて、話をカルクブレンナーのエチュードに戻そう。彼は、次に譜例17で示した動機(譜例A)を鏡に映したような形に反転して利用する。

このような動機労作をしながら、ここでも両手で交互に同じ音型を担う模倣が見出される(青で囲った部分)。

A部には、先の動機のほかに、もう一つの楽想が用意されている。それは、行進曲風の大きな跳躍を伴うパッセージである(譜例21)

左手の三連符→四分音符という急速な跳躍は、途中で順序を変え、四分音符→三連符という形になる。上の赤でマークした三連符の下行形は、曲冒頭でオクターヴを成しながらなだれ落ちる音型(譜例16)から来ている。この音型は、上の譜例19の最後の小節に再び現れるが、これは先の赤のマークされた三連符によって導かれている。こうした前出の動機を利用して全体を統一しようとする傾向は、これまで見てきたとおり、この練習曲を通して観察される。

譜例21に見られるような大きな跳躍もまた、後のヴィルトゥオーゾたちが注目する演奏技巧となった。譜例22は、アルカンが1844年、すなわちカルクブレンナーのこの曲の13年後に出版した演奏会用エチュード《騎士》である。ここにもオクターヴの音型からより高い音域への大きく急速な跳躍が見られる。ピアノの演奏技法が大きく展開した40年代に書かれたアルカンのこの意欲作は、カルクブレンナー以上に過激な展開をみせるが、ここでは言及しない。

カルクブレンナーは、A部を、オクターヴでなだれ落ちる冒頭とは反対に、一気に上行するオクターヴのアルペッジョで締めくくる。

ハ短調できびきびとした性格のA部とは対照的に、B部は流麗な旋律(譜例23、青でマークした部分)によって特徴付けられる。

こうしたA部との対照は、ベートーヴェンのやはりハ短調の交響曲、いわゆる《運命》に見られる、第一主題と第二主題との対照を思い出させる。丁度、この曲は交響曲の提示部を切り取ったような構成を持っているのである。

この旋律の下では、左手がオクターヴの音型を担う。テクニックの観点から見れば、この音型がB部前半の主要音型である(赤でマークした部分)。これは、次に右手に移る。これもやはり両手が等しく同じ音型を担わせるための配慮であるが、右手のオクターヴには大きな跳躍が見られる。しかし、この不均衡は、次の部分で補われる。

B部冒頭の旋律は、もう一度、異なるオクターヴの音型を伴って現れる(譜例24、青でマークされた部分)。ここでは、先ほど跳躍の機会を逸した左手のオクターヴが、比較的長く、大きな跳躍をともなって展開される(赤でマークされた部分)。

B部の締めくくりには、それまでの交響的な書法は中断され、ピアニスティックで即興的なパッセージが用意される(譜例25)。しかし、前の部分の一貫性は失われることはない。最後はA部と同じく、上行するアルペジオによって締めくくられるのである。

B部の後のA'は、ダ・カーポによって反復されるAが担うので、全く同じ内容である。

今回取り上げた3曲は、これまで見てきた第9番までに比べて、いずれも10指の均質な動きをとりわけ重視していた。すなわち、カルクブレンナーは半音階、三度・オクターヴによる重音の音階など、様々な種類の音型を両手にバランスよく配分している。

全曲のメカニックな側面を支えるこの基本理念を理解した上で、なおもカルクブレンナーが評価に値するのは、これらの音楽が、単なる「指の体操」に堕していないという点である。音楽的着想を得ると、彼はそれぞれの音型を素材として、その着想を極めて明晰な構造の中に流し込む。しかし、それは必ずしも聴き手に安心感をもたらすような明晰さではない。突然の転調や不協和音によって意外性を適度に配分し、聴き手・弾き手に、絶えず驚きをもたらすのである。これこそが、我々が作品108を通して見出した作曲家カルクブレンナーの美点に他ならない。

彼は、比類ない両手の指の動きを、巧みに構造の中に昇華させることのできた稀有な作曲家である。彼がこれらの練習曲で、音楽の論理性を前面に押し出しているのには、彼のヴィーン滞在の経験が少なからず影響している。そこでのハイドンやクレメンティとの接触をとおして、彼らのソナタはもとより、デュシェク、ベートーヴェンのそれらを熱心に学んだはずである。とりわけ、彼が構造的な作曲家、ベートーヴェンをピアノ学習過程の最も重要なカテゴリーとしていることからは、彼が作曲の理想を、ヴィーン古典派のソナタに代表される論理的な音楽に見出していることが分かる(第15回参照)。カルクブレンナーは、いわば19世紀前期のパリにおける最新鋭のピアノ演奏技法とヴィーン古典派のエッセンスを見事に調和させた存在として、ピアノ音楽史に位置づけられる存在である。

さて、今回まで、カルクブレンナーの《メソッド》とその練習曲を通して1830年ころの音楽の未だ認知度の低い側面に光を当ててきた。次回からは、カルクブレンナー世代のもう一人の重要人物、ジョゼフ・ヅィメルマン(1785-1848)の功績に目を向けていこう。今日、ヅィメルマンの教育的功績や作品はおろか、その名前すら知られていない。記憶にとどめている人があるとすれば、フランク、アルカンのピアノの師としてであろう。ヅィメルマンは、音楽院でカルクブレンナーの同級生であったが、その趣味を全く異にしたパリの著名なピアノ教授であった。彼は、ヴィーン古典派に傾倒したカルクブレンナーとは反対に、もっぱらパリの演奏技法の中に身を浸し、強力に新しい未知のピアノ音楽世界を切り拓いていくのだった。