第4回 アダンの《音楽院ピアノ・メソッド》3:身体性について

前回は、アダンのメソッドを通してパリ音楽院で理想とされたピアニストについて考察し、近代ピアノ教育における草分け的存在としてアダンを位置づけた。そこで今回は、実践という観点から、この《メソッド》における演奏法が、後の世代の演奏法とどの点で異なるのか、簡単に触れてみたいと思う。

楽器が異なれば演奏法も異なるというのは、一見当然のようだが、これは極めて重要なことである。これまでも述べてきたが、19世紀の前半はピアノという楽器が急速な進化を遂げた。ピアノ製造の発達に追いつけ追い越せという形で演奏技術が発展した。そして演奏技術の発達は、同時にピアノ作品に多種多様な効果を与えることとなった。このように、楽器の発達、演奏技術、ピアノ作品が三位一体となってピアノの音楽が生み出されてきたという点は、ピアノが完成して久しい現代には実感に乏しいかもしれない。

しかし、たとえ実感はできなくとも、19世紀に書かれた、今日では全く知られていない作曲家たちのピアノ作品の価値に気付くことができる。彼らの楽譜に凝らされた工夫は時に天才的な着想を思わせる。

さて、話をアダンに戻そう。演奏法の問題について、ここでは指と腕の問題をとりあげる。アダンがピアノ演奏に関して強調しているのは、指による打鍵である。以下に第6項の一節を引用する。

美しい音を出すようになるには、如才ない方法による以外にないのであって、ピアノのときと同じようにフォルテのときに音を響かせるためには指の力だけを用いるよう慣れなければならない。

現代のピアノを演奏するとき、私たちは身体の様々な部分を使う。アダンの言う指の力はもとより、急速に跳躍する和音やオクターヴの連鎖においては腕の力を用いてダイナミックにその音響を表現するであろう。しかしアダンが示す原則においては、腕はむしろ例外的にしか用いるべきではないとされている。その例外を彼は示している。

これらのアダンの記述は、裏を返せば鍵盤とハンマーが改良されて「騒音」が出なくなった場合には腕の可能性が拡がるということでもある。つまり、この専ら指の力に依存する演奏法が、いかに楽器のメカニズムの制約を受けているかが分かるであろう。

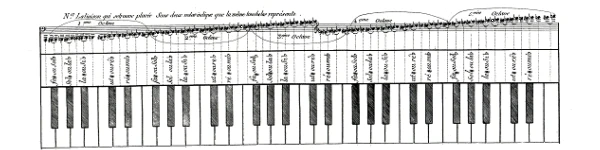

さらに、もう一つの観点として、鍵盤の音域を挙げよう。アダンは巻頭に、鍵盤の図表を掲げ、ピアノの音域と様々な楽器やの音域、声域の対応を示している。その図表によれば、《メソッド》を書いた時点で、ピアノの音域は5オクターヴであった。

今日の88鍵あるピアノは7オクターヴと3度であるから、鍵盤の幅は私たちの馴染んでいるピアノよりもずいぶん狭かったことになる。この空間的な制約のために、腕の動きが重要となる大きな跳躍はショパン世代の作曲家ほどは追及されえなかったのである。アルカンのエチュードやローゼンハインJ. Rosenhain(1813-94)のワルツに見られる軽快で急速な左手の跳躍、クリューガーのオペラ・パラフレーズにおける重厚な低音を創り出す左手のオクターヴの動きは、いずれも腕の可能性を押し広げ、多様な効果を生み出している例である。彼らはいかに広い鍵盤を効果的に利用できるか、ということに意識的・無意識的に没頭していたのである。

このような腕の力を利用できるようになった要因には、音域の拡大ばかりでなく、音量の増大もあるだろう。鍵盤やハンマーの「騒音」問題が解消されることによって、効果的で強力な打弦が可能となったのである。楽器のメカニズムとともに指や腕の使い方にたいする考え方が変わってくるのは、したがって、ごく自然なことである。

指の力で演奏する方法と腕の力を利用する方法については実際、19世紀の最初の数十年に対立的な見解があった。アダンのように、もっぱら指と手首の力に依存する演奏を確立したのは音楽院の名教授ヅィメルマンの同僚、カルクブレンナー(1785-1849)であろう。音楽院でアダンに師事した彼は、ギド・マンgide-mainsという特別な練習器具を愛用した。これは、鍵盤の前に棒状の板を据えて手首を固定するもので、もっぱら指の力による打弦を習得するために利用され、実際に生徒のレッスンでこれを奨励した。これを利用することによって、彼はオクターヴのパッセージでもくたびれることなく楽に演奏できると主張した。このようなカルクブレンナーの練習法をショパンはよく思わなかった。彼は、カルクブレンナーのように指に均質な力を訓練するよりは、それぞれ異なる指の力を生かした自然な演奏を求めている。ショパンのピアノ奏法草稿※1には、その態度が明示されている。

両者の見解の相違は、1810年世代とそれ以前の世代のピアノに対する考え方を端的に表しているように思われる。その違いは、おそらく、彼らがともに育った楽器の構造上の違いから来ていると思われる。

腕の動きをはじめとしたピアノ演奏の身体性の発達は、ショパンのほかにも、リスト(1811-1886)やマイアーLeopold von Meyer(1816-1883)などの演奏家に見られる、大げさな身振りで観客を魅了するパフォーマンス性にも結びついていく(図1、2)。マイアーは親指だけで弾いたり、拳を使って鍵盤を叩いたりして聴衆を驚かせた。足も実際に使ったのかも知れない。

しかし、少なくともパリ音楽院のアダンは、彼らのような将来のパフォーマンス的なヴィルトゥオーソを期待していなかったようである。例えば彼は第2項で次のように述べている。

1830-1870 (France: Flammarion,1991)の 挿絵より転載。

アダンは、効率よくピアノの技術を習得する手引きとして演奏技法の理論化という仕事に着手した。その結果、「大げさな身振り」は理論上の弊害としてそぎ落とされた。打鍵の方法においても無駄な力は不要とし、「美しい音」だけに耳を澄ませ、それによって自身の音楽的感性を磨くことが求められる。こうした端正で「趣味のよい」ピアノ演奏がアダンに代表されるパリ音楽院の理想であり、フランスにおける「正統」的なピアニズムの端緒となっているのである。

上田泰史

- ジャン=ジャック・エーゲルディンゲル『弟子から見たショパン―そのピアノ教育法と演奏美学』、中島弘二、米谷治郎訳(音楽之友社、2005年)、262~263頁。