第1回 モーツァルトの再来

カミーユ・サン=サーンス(1835-1921)は現在ではフランスを代表する作曲家の一人として知られています。《動物の謝肉祭》に《交響曲 第3番(オルガン付)》、ピアニストにとっては5曲の《ピアノ協奏曲》や《練習曲集》などで馴染みがあるかと思います。学校の音楽室の壁の肖像画や、音楽の教科書に載せられて記憶のある、ひげを蓄えた姿には貫禄があるため、少し気難しそうで近づきがたいイメージがあったかもしれません。2021年はサン=サーンスが亡くなって100周年に当たり、より身近に彼のことを感じて頂けるよう、ご紹介させて頂きたいと思います。

まず、この連載のタイトルが「旅するピアニスト」とあります。そうです、現在は作曲家としての面ばかりに目を向けられるのですが、彼の存命中、19世紀半ばから20世紀初頭にかけては当時を代表するピアニスト、オルガニストの一人として数えられていました。さらに、彼は飛行機もない時代に世界各地を演奏旅行や私的な旅行で巡る、当時としては珍しい大旅行家で、滞在先や客船の中でピアノを演奏し、ピアニストとしての評価は世界的に広まっていたのです。そこで、このシリーズではピアニストとしての面に光を当て、ピアノを演奏、学習される皆様のお役に立つことができれば幸いです。

サン=サーンスは1835年10月9日にパリで生まれましたが、そのわずか3か月弱後の12月30日に父親ヴィクトル・サン=サーンスが病死してしまいます。そこで母親クレマンス・コランとその養母(大叔母)シャルロット・マソンに育てられることとなりましたが、当然経済的にも恵まれず、また病弱であったこともあり、非常に心配な人生の幕開けでした。母親、大叔母共に寡婦でしたから、サン=サーンス家の唯一の希望はまさにカミーユであり、二人の愛情を惜しみなく受けて育ちましたが、それは逆に、後年カミーユにとってはコンプレックスともなるのです。サン=サーンスの両親は音楽とは無縁でしたが、父親は文学、母親は絵画をたしなみ、どちらもアマチュアの域を出るものではありませんでしたが、芸術に理解のある環境ではあったようで、母親のクレマンスはもともと家庭を持って長男が生まれたら音楽家にすることを決めていました※1。そして、最初にピアノやソルフェージュの手ほどきをしたのは大叔母のシャルロットでした。2歳半でヅィメルマン社製の鍵盤の幅が狭いピアノを与えられたカミーユは、普通の幼児がするようにでたらめに鍵盤を叩くことなく、鳴らした音が減衰するのを聴いてから、次の音を順に弾いていたのです※2。そして、まだ3歳になるかどうかの子ども、というより幼児カミーユはアドルフ=クレール・ル・カルパンティエ(1809-1869)のピアノ教則本をわずか一か月で仕上げてしまいました。もちろん幼児には筋力が備わっていませんので、あまり練習し過ぎてはいけないからとピアノの蓋に鍵をかけてしまうと、泣き喚いてしまい、仕方なく鍵を開けたほど音楽に夢中な子どもでした。サン=サーンスは、ピアノに向かっては頭に浮かんだ音楽を鍵盤で叩いていた※3と回想していますから、すでにこの頃から作曲家の素質が現れていた、まさに「恐るべき子ども」です。そして、ここからモーツァルトにも比される神童の伝説が始まります。

子ども向けの教則本を難なくクリアしたサン=サーンスですので、当然初学者向けの曲には飽き足らなくなってきます。少年カミーユ曰く、「低音部が歌っていないよ」とのことで、単調なバスがつまらなかったのでした。というわけで、早速ハイドンやモーツァルトなどの古典的な作品に挑戦し始めます。5歳になると小規模なソナタなら正確に弾けるようになり、音楽に理解のある聴衆の前で演奏するようになりました。ここまで来れば、当時カミーユ少年が既に作曲を始めていたと聞いても、驚かれる方はいないでしょう。当時流行していたワルツやギャロップを作曲したと本人が回想していますが、ある曲はピアノを弾きながらではなく、頭に浮かんだ音楽を直接五線紙に書いて作曲したので、自分の小さな手では弾くことができず、知り合いに頼んで演奏してもらったほどです※4。そして、まめな性格であったサン=サーンスはきちんと原稿や書簡などの資料を保存していたのですが、現存する最も古い作品の原稿には、大叔母の字で1839年3月22日の日付が記されていました※5。まだ3歳と5か月なのです。1840年には4歳7か月にしてヴィオレ夫人のサロンでピアノ独奏と若手ヴァイオリン奏者の伴奏(ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ)を務めました。この演奏に関しては、モーツァルトの子ども時代を引き合いに出され、「将来、偉大なマエストロにふさわしいライヴァルとなるであろう」と称賛される記事が『モニター・ユニヴェルセル』紙の同年8月1日号に掲載される※6など、天才児カミーユの評判は広まっていきました。この上達の秘訣はやはり、「好きこそ物の上手なれ」ということで、自発的にピアノに向かい、自らの好奇心でレパートリーを拡げていったことに尽きると考えられます※7。

このように早くから音楽の天分を示したサン=サーンスは、当然ながら専門家のレッスンを受けることとなります。それが当時のパリにおける名ピアノ教師の一人であったカミーユ・スタマティ(1811-1870)でした。スタマティはフリードリヒ・カルクブレンナー(1785-1849)の高弟で※8、ギド・マン(手導器)※9を使ったピアノ練習法を師から受け継ぎ、サン=サーンスに伝えました。脚注でご紹介した上田泰史氏の記事にあるように、晩年に撮影されたサン=サーンス自身の演奏シーンを見ると、彼の子ども時代に受けた教育が晩年まで身についていたことが良く分かります。サン=サーンスの演奏スタイルに関しては、成人してからの演奏活動も俯瞰したうえで分析することにしましょう。さて、サン=サーンスはまめな性格だと先程ご紹介いたしましたが、初めてのスタマティのレッスンの日付まで今日に伝えられており、1843年3月13日だったとのことです。7歳と5か月、日本ならばまだ小学校低学年の年齢ですが、なんと、ピアノのレッスンにとどまらず、同年10月18日にはスタマティの紹介でピエール・マルダン(1800-1871)という教師について和声と作曲を学ぶことになりました※10。マルダンは作曲家というより教育家として成功を収めたため、現在ではあまり知られていませんが、ドイツでゴットフリート・ウェーバー(1779-1839)に師事し、生地リモージュに帰って学校を開き成功した後、パリに活動の場を移して多くの生徒を育てました。彼はパリ音楽院(コンセルヴァトワール)式の数字付き和声、すなわち和音を単体で見る方法ではなく、音階中の音度の関連で見る方法(以前、東京藝大で採用されていた方法)で和声を教えましたが、奇しくも、この方法は後にサン=サーンスが奉職することになるニデルメイエール学校でも採用されました※11。

デビュー・コンサート時のサン=サーンス

サン=サーンスのピアノ(著者撮影)

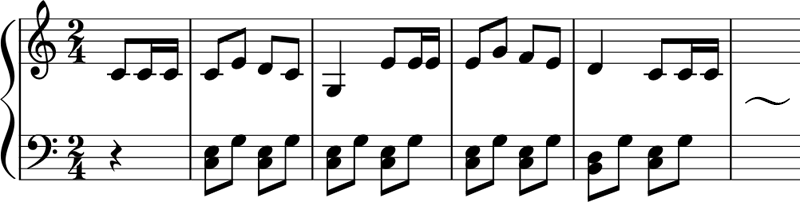

さて、先述の通りサン=サーンスは早熟の神童でしたから、公的なデビューも早いものでした。デビューに向けて経験を積むため、演奏活動が活発に行われます。『ルヴュ・エ・ガゼット・ミュジカル』紙の1844年7月7日号では「歴史的」と大文字で強調され、「ピアノを弾くために生まれてきた」などと称賛された記事が掲載されました※12。この記事で紹介されたマチネでは、すでにオーケストラを従えてモーツァルトのピアノ協奏曲を演奏したとありますから、次に挙げる公的デビューに向け、着々と準備が進んでいたことが分かります。1846年1月にはプレイエル社のグランド・ピアノを購入して練習し※13、同年5月6日、サル・プレイエル(プレイエル社のホール)で行われたコンサートでは、モーツァルトの《ピアノ協奏曲 変ロ長調》、ヘンデルの《変奏曲》と《フーガ》、カルクブレンナーの《トッカータ》、フンメルの《ピアノ・ソナタ》、バッハの《前奏曲とフーガ》、そしてベートーヴェンの《ピアノ協奏曲 第3番》が演奏されました※14。モーツアルトの協奏曲は当時の文献では「第4番」と記されているのですが、現在とは数え方が違うようで、どの変ロ長調の曲か意見が分かれるところですが、初演の新聞評で「大編成のオーケストラ」と書かれているため、ここでは通説のKV 450(現在の第15番)に従うことにします※15。まだ小さな子どもが当時のパリの歌劇場の一つ、イタリア劇場の管弦楽団(指揮、テオフィル・ティルマン:1799-1878)を従えて協奏曲を2曲も立派に弾きこなしたわけですから、大変大きな成功を収めました。『イリュストラシオン』紙の5月23日号ではピアノに向かう可愛らしい姿のサン=サーンスの挿絵入りの記事が掲載される※16など、当時の主要メディアであった新聞、音楽雑誌でも大々的に紹介されました。

しかし、一見すると順風満帆の子ども時代のように見えますが、例えば先程の公式デビュ ー一つとっても、伴奏はイタリア劇場管弦楽団によるものでした。実はパリ音楽院演奏協会にも打診され、練習が一回行われたにもかかわらず、師スタマティを快く思わない人物の反対により「当協会は子どもの伴奏などしない」と拒否を受けるなど、大人の事情もいろいろあったようです。そして一旦成功を収めると、この波に乗って「神童」として売り出したいスタマティと、我が子の健康と虚栄心を心配し、そしてもっと高みを目指してきちんと教育を修めてから世に出てほしいと考えていた母との間に次第に溝ができ、結果、両者は断絶に至りました※17。また、この時期、ショパンの晩年と重なるわけですが、既に音楽修行、活動を行っていたサン=サーンス少年との接点が語られていないことを不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれません。もちろん、サン=サーンスはショパンの演奏が聴きたくて仕方がありませんでした。実は、スタマティが破門をちらつかせてまで聴きに行くことを許さなかったのです。理由は単純、スタマティはショパンと比べられるのが嫌だったのだろう、とサン=サーンスは後年分析しています※18。スタマティの対応は大人気ないですが、それほどショパンの存在が当時のパリのピアニストたちにとって脅威であり、影響力を及ぼしていた、ということの証拠でもあります。

このように、神童としての華やかな成功の影には、不安定な家庭環境に自身の健康問題や緊張をはらんだ師弟関係なども存在していましたが、全体的には順調な子ども時代だったと言えるでしょう。ある時、サン=サーンス少年がベートーヴェンのソナタを弾いていることに対し、時期尚早ではないかと非難し、「それでは20歳になったら彼は何を弾くのですか」と言った人がいましたが、サン=サーンスの母親はすかさず答えました。「自分の作品よ※19。」彼は、まさにその通りの人生を歩むことになります。

- BLANCHARD, Henri, « Matinées musicales », Revue et gazette musicale, 11e année, n° 27, 7 juillet 1844, p. 229-230.

- BONNEROT, Jean, Camille Saint-Saëns, Sa vie et son œuvre, Paris, Durand, 1922, 241 p.

- CHANTAVOINE, Jean, Camille Saint-Saëns, Paris, Richard-Masse, 1947, 117 p.

- DANDELOT, Arthur, La vie et l’œuvre de Saint-Saëns, Paris, Dandelot, 1930, 297 p.

- GALLOIS, Jean, Camille Saint-Saëns, Sprimont, Pierre Mardaga, 2004, 382 p.

- PHILIPP, Isidore, « Saint-Saëns pianiste et compositeur pour le piano », Guide de Concert, numéro hors-série consacré à Saint-Saëns, 1922, p. 40-41.

- RATNER, Sabina Teller, Camille Saint-Saëns (1835-1921) / a thematic catalogue of his complete works, vol. 1, New York, Oxford University Press, 2002, 628 p.

- SAINT-SAËNS, Camille, École buissonnière, Paris, Pierre Lafitte & Cie, 1913, 363 p.

- SAINT-SAËNS, Camille, SORET, Marie-Gabrielle (éd.), Écrits sur la musique et les musiciens 1870-1921, Paris, Vrin, 2012, 1160 p.

- SERVIÈRES, Georges, Saint-Saëns, Paris, Félix Alcan, 1930, 219 p.

- STEGEMANN, Michael, Camille Saint-Saëns, Hamburg, Rowohlt Taschenbuch, 1988, 156 p.

- Anonyme, « Camille Saint-Saëns », L’Illustration, n° 169, Vol. VII, 23 mai 1846, p. 181.

- A.D.V., [article sans titre], Le Moniteur universel, n° 214, 1er août 1840, p. 1780.

- ミヒャエル・シュテーゲマン『大作曲家 サン=サーンス』西原稔訳、東京:音楽之友社、1999年。

- ポール・ロカール『ピアノ』小松清訳、東京:白水社、1958年。

- Camille SAINT-SAËNS, École buissonnière, Paris, Pierre Lafitte & Cie, 1913, p. 2-3.

- Isidore PHILIPP, « Saint-Saëns pianiste et compositeur pour le piano », Guide de Concert, numéro hors-série consacré à Saint-Saëns, 1922, p. 40.

- Camille SAINT-SAËNS, op. cit., p. 4.

- Ibid., p. 5.

- Sabina Teller RATNER, Camille Saint-Saëns (1835-1921) / a thematic catalogue of his complete works, vol. 1, New York, Oxford University Press, 2002, p. 3.

- A.D.V., [article sans titre], Le Moniteur universel, n° 214, 1er août 1840, p. 1780.

- 脳科学者、瀧靖之先生の記事もご参照ください。

- スタマティとカルクブレンナーに関してはこちらの連載記事をご参照ください。

- ギド・マンに関してはこちらの記事をご参照ください。

- Jean BONNEROT, Camille Saint-Saëns, Sa vie et son œuvre, Paris, Durand, 1922, p. 20.

- Camille SAINT-SAËNS, op. cit., p. 8-9.

- Henri BLANCHARD, « Matinées musicales », Revue et gazette musicale, 11e année, n° 27, 7 juillet 1844, p. 229-230.

- このピアノは現在フランス北部の街ディエップの市立博物館に保存されていますが、その経緯はサン=サーンスの人生をご紹介する中で後ほどご説明いたします。

- Jean BONNEROT, op. cit., p. 21.

- Jean CHANTAVOINE, Camille Saint-Saëns, Paris, Richard-Masse, 1947, p. 14.

- Anonyme, « Camille Saint-Saëns », L’Illustration, n° 169, Vol. VII, 23 mai 1846, p. 181.

- Camille SAINT-SAËNS, op. cit., p. 7-8.

- Camille SAINT-SAËNS, Marie-Gabrielle SORET (éd.), Écrits sur la musique et les musiciens 1870-1921, Paris, Vrin, 2012, p. 668.

- Camille SAINT-SAËNS, op. cit., p.8