第1回 ごあいさつ

はじめまして。

ピティナ正会員で、ピアニスト・ピアノ研究家として活動しております、松原聡(まつばらさとし)と申します。

お話をいただいていながら、構想しつつも数年が経ってしまいましたが、ようやくこのような形で、皆さまへごあいさつが出来ますことを大変嬉しく、また光栄に存じます。

私は、小学2年生の時に、当時住んでいた地域から近いピアノ工房で、偶然にもフランスの名器として知られるエラール社製の修理前の状態の、アンティークのアップライトピアノを試奏させてもらった時、調律されていない、音程も下がったそのピアノが奏でる、その何とも云えない魅惑的な音色に雷に打たれるような衝撃と感動を覚えました。

時は1980年代の後半のバブル真っ只中の好景気の時代で、世界的な名器が日本にも盛んに輸入されていました。その中には、世界的な老舗メーカーながら、現在もう廃業してしまったところも含まれていました。今思えば、ヨーロッパやアメリカのピアノの名器が充実して輝きを魅せていた最後の時代だったのかもしれません。

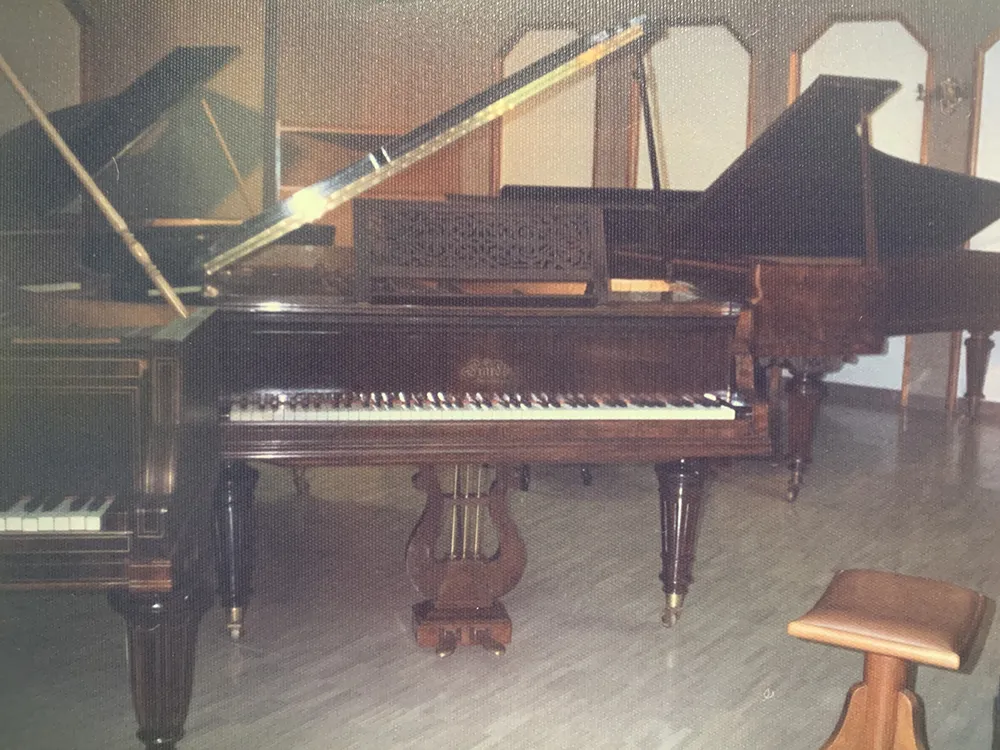

私は、幸いにもそのピアノ工房さんの紹介もあり、当時可能な限りの名器に触れる機会を多く持つ事ができました。もっとも、当時そんな名器は全て初めて見聴きするもので、接する度に驚きと感動の連続でした。その中で、空前と言ってよい程に大規模だったのが、静岡県磐田市に在った旧浜松ピアノセンター(日本ベーゼンドルファー)でした。ここにはベーゼンドルファーを始め、スタインウェイ、ブリュートナー、アレキサンダー・ヘルマン(ハーマン)、ツィンメルマン、グロトリアン、エラール、プレイエルなど、当時のヨーロッパの東西の名器を網羅する、膨大な数の新品もさることながら、19世紀初頭から20世紀初頭にかけての、所謂アンティークの名器の膨大なコレクションも展示されており、私は当時、先代の吉澤社長(故人)に大変可愛がっていただき、遊びに行く度に大体半日くらい、新品やアンティークを自由に試弾させてもらえたもので、それがどんな事より楽し過ぎて、まるで「天上の時間」でした。

その頃に、それぞれの名器の音色の特徴や、ショパンやリストが使用していた時代のピアノに至るまで、学術的に頭で学ぶより先に、その弾き方や扱い方を身体で覚えられた事が、現在に至る私の原点です。

私が遊びに行ったときの先代の吉澤社長 ※執筆者撮影

私が遊びに行ったときの先代の吉澤社長 ※執筆者撮影 当時の浜松ピアノセンターのコレクションルーム ※執筆者撮影

当時の浜松ピアノセンターのコレクションルーム ※執筆者撮影当時、旧東京音楽社から刊行されて間もない「楽器の事典ピアノ」を、小学生の時に貪り読んだ事が、現在に至るこれら名器への基礎知識になりました。しかし、この本は1980年代の情報のままで止まっており、その後の情勢や変化、そして詳細、またその本以外にも存在する名器などを含めて、大胆にもその続きをと望み、標榜して長年あたためて来ました。その間、私自身もピアノ演奏を中心としつつ、そんな研究を含む好奇心が高じてしまい、遂にはピアノ販売業界にまで携わる事となり、その業界内での得られた貴重な情報や重ねた経験も、より名器への理解を深める原動力となりました。今後、ピティナを始め、関係の皆様方に広くご協力を頂きつつ、執筆を進めたいと存じておりますので、よろしくお願い申し上げます。

今後は、古今の名器と謳われる各ピアノメーカーの歴史やモデル、時代による形状の変遷、エピソードなどを交えて、ご紹介して参りたいと思っております。

そんな中、ドイツの名器として知られるグロトリアン=シュタインヴェーク社が倒産、廃業に追い込まれたという衝撃的なニュースが入ってきました。云わば「世界のピアノ代名詞」と謳われるスタインウェイ社(ニューヨーク・ハンブルク)の本家と言える存在で、ブランシュヴァイクの工場で長年生産されてきました。2015年には中国・香港に拠点を置くパーソンズ・ミュージック(柏斯音樂集團)に買収され、その後も、世界の名器と呼ばれるに相応しい高品質のピアノの製造を続けていましたが、時代の波に淘汰されたものか、今後の名器と呼ばれるピアノの行く末を、否が応にも憂慮せざるを得ないニュースだと捉えています。

この様な時代にこそ、名器と呼ばれるピアノメーカーの歴史や変遷をまとめておく事は、未来に向けて意義深く必要だと実感しております。皆さまへ、今後ともお付合いの程、どうぞよろしくお願い申し上げます。

ブランシュヴァイクのグロトリアン=シュタインヴェーク本社工場 ※公式ホームページより

ブランシュヴァイクのグロトリアン=シュタインヴェーク本社工場 ※公式ホームページより