第72話『名もなきシェフの肖像(Ⅵ)♪』

より多くの芸術家と交流し、『夢の浮橋』の楽譜を集めるためには、19世紀で通用するコンポーザー・ピアニスト(作曲家兼ピアニスト)に成らねばならない。作曲に打ち込むべく、鍵一は現代に一時帰国した。京都貴船※1の叔父のアトリエにて、『夢の浮橋変奏曲』※2の制作が着々と進む。

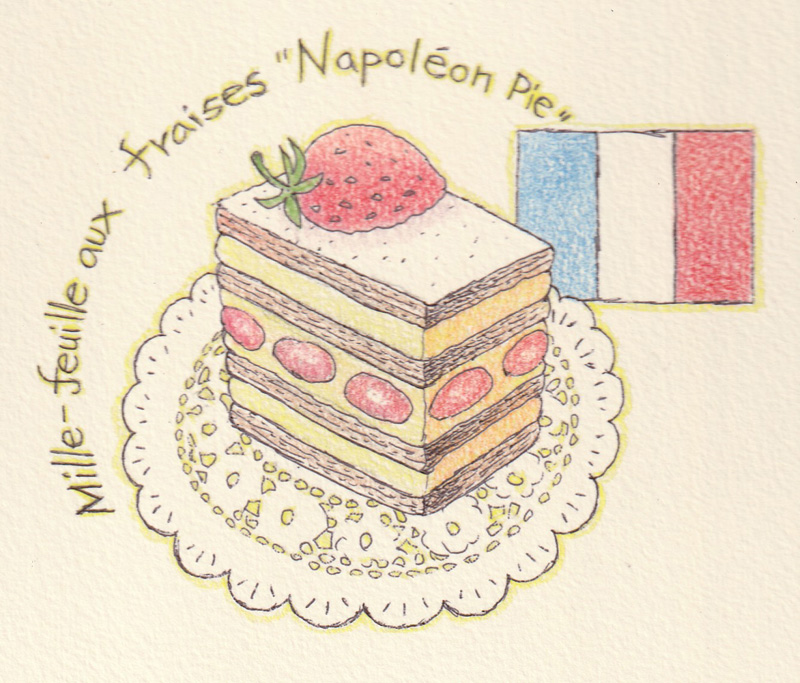

雪深き1月下旬、裏庭に煉瓦のかまどを見つけた鍵一はクロワッサンを焼く事にした。パン生地をこねながら、19世紀パリのレストラン『外国人クラブ』でのひとときが思い出される。

――回想 シェフの肖像(1838年4月)

「ひとつ確かなのは、あの時代……ナポレオンの時代に、俺たちフランス人は新しい国を作ってたッて事だ。正しいか間違ってるかはさておき、俺たちは大革命の次の時代に行こうとしていた。ラ・ペ通りのカレーム先生のショー・ウインドウ※3を見てると、未来は明るいぞと思う事ができた」

ピエスモンテ(大型装飾菓子)のスケッチを書棚に仕舞って、シェフは窓の青を見遣った。初夏の風がリラ※4の緑を揺らしている。……この花は鍵一が19世紀パリへ来て一週間も経たないうちに、ミモザの黄金色に代わり街中にあふれた。その和名に違わず、紫色のよい香りは百丁先まで届き、パレ・ロワイヤル※5の噴水を輝かせ、人々のフランス語に染み込み、モンマルトルの丘からショセ=ダンタン地区へと続く斜面を

Dolce

※6に覆った。レストランに居候中の日本人の持ち物も例外ではなかった。干したばかりの羽織袴にはリラの香りが染みついて、鍵一は胸をなでおろした。

(この花に、ぼくはパリの一部と見なされたんだ)と鍵一は考えた。背水の陣でワープして来た18歳にとって、それは心づよい事ではあった。

「カレーム先生と再会したとき」と、シェフは話を続けた。

「俺は20歳になってた。1810年、ナポレオンが再婚した年だ※7」

記念すべき年号を「1810年!」と鍵一も繰り返して、誰かの生まれ年だったような気がする。初夏の疑問符をシェフが掬い上げて、

「ショパン君の生まれ年だ」

「そう、そうですね!」

「シューマン君の生まれ年でもある」と継いだ。

「ヒラーさんとリストさんは……」

「1811年」

「『彗星年の生まれ』※8でしたね」

「そうだ、ブルグミュラー君が居た」

シェフは笑って1810年生まれの音楽家の名を挙げた※9。19世紀半ばに出版されたピアノ教則本「25の練習曲op.100」※10を思い浮かべたところへ、「かわいそうに、早死にでさ。ドイツ音楽界の損失だ」というので驚いた。

「ブルグミュラーさんは、もう亡くなったのですか?」

「弟のほうがね。2年前の、ちょうど今頃の季節に。兄貴のフリードリヒ君※11が遺作を整理して……いい兄弟だったな」

すると、どうやら故人はピアノ教則本の作者とは違う人物らしかった。ブルグミュラー兄弟の面影を朧げに描いてみて、至極あたりまえの事がしみじみと思われた。

(1838年のパリにワープして来ても、会えない音楽家もいるんだな……)

ノルベルト・ブルグミュラー作曲:ピアノ・ソナタ Op.8 ヘ短調

つづく

日本最大級のオーディオブック配信サイト『audiobook.jp』にて好評配信中♪

第1話のみ、無料でお聴きいただけます。

鍵一が作曲するピアノ独奏曲。幻の名曲『夢の浮橋』のモチーフを活かし、12の変奏から構成されます。変奏曲はそれぞれ、19世紀の旅で出会った人々(と猫)の肖像を表しています。実際には作曲家の神山奈々さんが制作くださり、ピアニストの片山柊さんが初演をつとめて下さいました。2022年、本作の音楽劇とともに改訂初演されます。

♪『夢の浮橋変奏曲』&音楽劇が聴けるピアノリサイタル(2022年)

京都・パリ 2つの古都のための片山柊ピアノリサイタル ―音楽劇『旅するピアニストとフェルマータの大冒険』他―

第70話『名もなきシェフの肖像(Ⅳ)♪』をご参照ください。

モクセイ科・ハシドイ属の植物。英名ライラック。フランス語ではリラ。和名は紫丁香花(ムラサキハシドイ)。

パレ・ロワイヤルは、パリ中心部に位置する元・王宮。ルイ13世の宰相・リシュリュー(1585年-1642年)の死後、この館でルイ14世が幼少期を過ごしたことから、パレ・ロワイヤル(王宮)と呼称されるようになりました。王がヴェルサイユ宮殿に移り住んでからは、ルイ14世の実弟、オルレアン公の館となります。1784年、オルレアン公5代目のフィリップ・ドルレアンが館を改装し、レストランなどが入る商業施設となりました。

音楽用語で「甘く柔らかに、甘く優しく」の意。

1810年、皇帝ナポレオン一世はオーストリア皇女マリー・ルイーズと再婚しました。

第4話 『音楽とは、創造を醸し出す葡萄酒である♪』をご参照ください。

ドイツ・レーゲンスブルグ出身の音楽家。持病のため早世し、シューマンやメンデルスゾーンなど、音楽仲間がその死を悼みました。ピアノ教則本「25の練習曲op.100」(1851年出版)の作曲家として著名なヨハン・フリードリヒ・フランツ・ブルクミュラーは、ノルベルトの兄に当たります。