第14話『惑星のピアニスト♪』

「初めましてチェルニー先生……!鍵一と申します、パリではリストさんに師事しておりますが、今夜こちらへ参りましたのにはその、色々と深い訳が」

「お食べ」

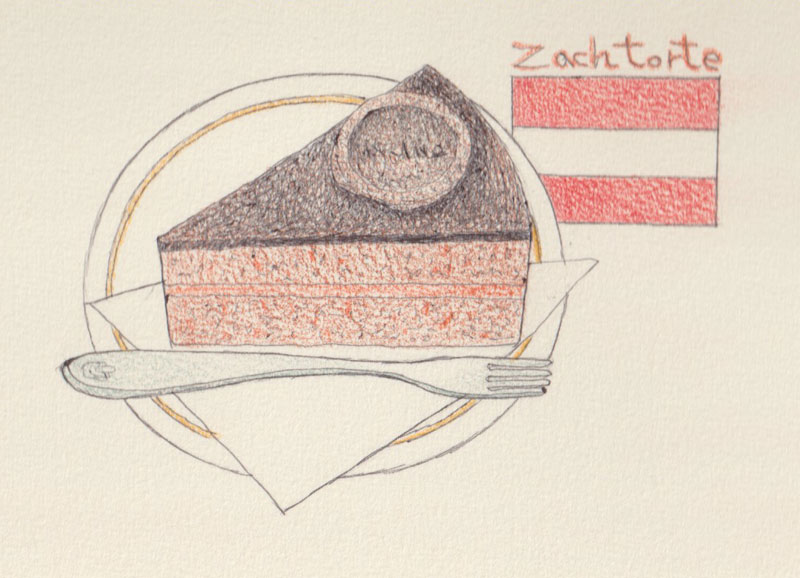

焦る鍵一の前に、ウィーン銘菓のザッハ・トルテと、温かな紅茶が置かれた。

「どんな事情であれ、若い音楽家や猫が訪ねて来てくれるのは嬉しいものだ。今夜はゆっくりして行きたまえ」

「ぼくたちが天から降ってくるところ、ご覧になりました?」

チェルニー氏は眼鏡の奥でおおらかに笑って、長椅子にゆったりと腰掛けた。その膝でフェルマータが「ニャン♪」と鳴く。

「人智を超えた出来事というのは、しばしば起こり得るものだ。私は、己の浅い知見でこの世のすべてを計ろうとは思わんよ」

(懐の深い、猫好きの御方だ……よかった)

ほっとして、鍵一はソファに沈み込んだ。掌に紅茶のカップがじんわりと温かい。暖炉の火影が、木目の美しいピアノの側板にちらちらとゆらめいている。

「夜分に突然すみません……ありがとうございます」

「かまわんよ。仕事がちょうど一区切りついたところだ」

「教則本の執筆ですか?」

「いや」

チェルニー氏は書物机から楽譜を取り上げて、鍵一へ見せた。群れ泳ぐ音符のうねりが、端正に清書されている。

「ベートーヴェン先生のピアノ・ソナタだよ。速度記号や奏法の解説を書き加えて出版する。先生の創作意図をわかりやすく後世に伝えることは、直弟子たる私の役目だからね。かつてリスト君にも、ベートーヴェン先生の曲をよく教えた」※1

(そうか、この時代では、ベートーヴェンはもう亡くなっているんだ……。チェルニー先生はまさに、ベートーヴェンから次世代への『橋渡し役』……!)

鍵一が大きくうなづくと、チェルニー氏は微笑を浮かべて、楽譜をピアノの譜面台に置いた。そのガウンの裾に、茶色の虎猫がヒョンと飛びつく。黒猫が三匹、フワリと寄って来て「ニャ」「ウニャ」鍵一を見上げて鳴き交わしている。チェルニー氏は愛おしそうに猫たちをフサフサと撫でると、毛糸玉をひとつ、部屋の奥へぽうんと放った。すかさず猫たちが跳んで、やわらかにじゃれあっている。フェルマータは金色の瞳をきらめかせたものの、またすぐチェルニー氏の膝に丸くなった。

「しかしね、ケンイチ君。私はベートーヴェン先生の楽譜を校訂出版することについて、常に不安が拭えないのだよ」

「なぜですか?すばらしいお仕事だと思いますが」

「ベートーヴェン先生は、真の『ヴィルトゥオーゾ※2』でいらした」

と、大きな手がフェルマータの猫背のまるみを撫でている。

「リスト君に師事しているなら、きみも先刻承知だろう。一輪の花、一片の詩、一粒の星灯りさえあれば、ベートーヴェン先生はそのモティーフを千にも万にもふくらませて、一日中でも即興でピアノを弾いておられた。聴き手の興味や場の薫りに応じて、先生の音楽は猫の瞳のように自由自在に変化した。

私が先生の特定の演奏を『正』として楽譜を出版してしまえば、そういった先生の美質は少なからず覆い隠されてしまうだろう。先生の創作意図を正確に書き残そうとすればするほど、一方で私は先生の美を損なっているのだ」

チェルニー氏は宙を仰いで、しばらく口をつぐんでいた。その遠く巨大な懸念が暖炉の火に照らされるのを、鍵一は呆然と見守っていた。

やがてチェルニー氏は眉間の皺を解くと、謎めいた微笑を鍵一へ向けた。

「後世の若い音楽家たちはベートーヴェン先生の楽譜を信奉するあまり、ヴィルトゥオーゾになぜ『即興』という技術が必要なのかを、考える事すら止めてしまうだろう。

しかし口伝には可能性がある。ベートーヴェン先生の美質を継承するにあたって、私はできるだけ多くの若い人たちへ、直接にレッスンの機会を持ちたいと思う。真のヴィルトゥオーゾを世に送り出すには、今のところそれが一番良い方法だ」

(真のヴィルトゥオーゾ……)

鍵一は心の中でその言葉をくりかえして、目の前のザッハ・トルテを見つめた。

ずっしりと層の厚いチョコレート・ケーキに、19世紀で出会ったヴィルトゥオーゾたちの姿が重なる。五線譜に魂を削り込むベートーヴェン。その精神を継承するチェルニー氏。チェルニー氏の薫陶を華やかに開花させたリスト。その友、博学多才のヒラー、静かな佇まいに信仰を湛えたアルカン。ベルリオーズが理想の音楽を求めて彷徨う夜は、このチョコレート・ケーキと同じく漆黒であった。

(ぼくは19世紀パリに来るまで、その言葉の意味さえ知らなかった……)

折り重なり、

scintillante

※3に響きを増す『ヴィルトゥオーゾ』のイメージは、発言者のチェルニー氏自身すら意図せぬうちに、鍵一の深い部分をゆっくりと打ち砕いていた。この時代に必要とされる音楽家の姿に比べて、鍵一の姿はあまりにも小さかった。フォークを差し入れると、ザッハ・トルテは夜と同じ濃さでとろりとろける。噎せるほど濃厚なチョコレートは、口に運ぶほどに苦かった。

「チェルニー先生。ぼくに一曲だけ、レッスンを付けて下さいますか」

思わず鍵一は立ち上がっていた。フェルマータが猫耳をぴくりと動かす。チェルニー氏はうなづいて、鍵一を見つめた。

「リスト君の弟子なら、きみは私の孫弟子だ。ぜひ演奏を」

「ぼくはリストさんの美質を何も受け継いではいません」

思わず相手を遮ったくちびるに、チョコレートがまだ苦い。いたたまれなさが鍵一を、むしろ音楽のほうへ駆り立てていた。

「ぼくは惑いながら弾きますので、未知の惑星をさまよう子猫のような演奏になると思いますが……」

「『惑星のピアニスト』か」

チェルニー氏はほほえんでフェルマータを肩に載せると、ピアノ椅子の下に入り込んでいた白い子猫たちを籠に入れてゆく。

「詩的なテーマじゃないか。ぜひ聴かせてくれたまえ」

うなづいてピアノの前に座ると、数ヵ月前の情けない心地がよみがえって来る。……音楽事務所から契約書を受け取ったときの戸惑い。救いを求めて読んだ小説の、哲学書の、自然科学の解説書の、どの行にも心の安らぐフレーズを見つけられぬ悲しさ。師から与えられた『音楽史を編纂する』というミッションに、己のかすかな存在意義を見出した喜び。

(あのころぼくは、やみくもに不安だった。長年目標だったコンクールで優勝して以後、ほんとうになにを弾けばいいのかわからなかった。自分の手から音楽がどんどんと逃げて行ってしまうように思えた。

ところがどうだ。19世紀の音楽家の姿に照らして考えてみろ。音楽から逃げていたのは、ぼくのほうじゃないか)

鍵一はそっと鍵盤に手を置いた。夜のセーヌ川に揺らめく月の光を、あらんかぎりの集中を籠めて、一音ずつ、指に宿してゆく。

(旅する前のぼくと、今のぼくと、根底では何も変わらない。相変わらずヴィルトゥオーゾには程遠い、経験も実力も足りない、底の浅い18歳のぼくだ。

唯一変わったことといえば……19世紀パリで出会った人々の面影が、この目に焼き付いていることだ。あの人たちの掛けてくれた言葉が、この耳に染み込んでいることだ。

今はそれを頼りに、惑いながら弾くしかない……)

♪ ベートーヴェン作曲:ソナタ 第14番 「月光」 Op.27-2 嬰ハ短調

つづく

『演奏技術のみならず、徳においても優れた音楽家』を意味します。

(解釈は、上田泰史 著『パリのサロンと音楽家たち -19世紀の社交界への誘い-』に拠ります)

第5話では、リストが『ヴィルトゥオーゾ』について語る場面も。

音楽用語で『きらめくように』の意。