第5話『Twinkle Twinkle Little Start(きらきら光る小さなスタート)♪』

「あんたがこのパリでやるべきことは、未来という無限の王国に向けて、できるだけ遠くへ槍を投げる事や。※1そこでや、ケンイチ君。このパリで、サロン・デビューを目指してみいひんか?」

「えッ、サロン!……って、それ、何ですか?」

「パリの上級階級の方、もしくは名のある芸術家が主催する社交の場や。若手の音楽家にとっては、名声を獲得するための登竜門。パリの社交界へ通じる扉、ともいえるな。サロンに招かれれば、星の数ほどの音楽家に会えるで。音楽家だけやない、一流の作家や画家、やんごとなき御方や、今をときめくブルジョワの方々とも親しくなれるんや。

どや、面白そうやろ」

「はいッ、ぜひ、ぜひ伺ってみたいです……!」

はやる気持ちを抑えて

subito forte

※2でうなづきながら、鍵一は黄昏時のオペラ座のひとときを思い出していた。華やかなグランド・オペラの調べ。次々に沓音を響かせて来る馬車。花と葉巻の

unison

※3の薫り。ジョルジュ・サンドの艶やかな眼差しと、フレデリック・ショパンの謎めいた言葉。

すると『博学のヒラー』こと、ドイツ出身のフェルディナント・ヒラー氏がふっくらと手を挙げた。

「リスト君に賛成。ケンイチ君がパリへ来た目的は、音楽家の情報をたくさん集めることだよね。だったら、サロン・デビューするのが一番の近道だと思うよ」

「そ、そうですね、ヴィルトゥオーゾ※4の方々にもたくさんお会い出来そうです……!でも、サロンという場へはどうすれば行けるのでしょうか」

「まず紹介状が必要だねえ。若い音楽家はみんな、誰かに紹介してもらってその場に加わるんだ」

「たとえば、ショパンさんの紹介状を持っていれば……?」

「ハハハ、このパリじゅう何処へだって出入り自由だよ」

(そうか、それであの時、ショパンさんはあんなに笑ったのか……ぼくが『サロンへの紹介状は要らないから、弟子にしてください』なんて頼んだものだから)

今更ながら鍵一は顔を赤らめて、むずむずとひざこぞうを掻いた。

「でもヒラーさん、ぼくのような外国人の、しかも無名の者が、たとえどなたかの紹介状を持参したとしても、サロンに入れていただけるものでしょうか?」

「大丈夫だよ、サロンには外国人の音楽家が大勢招かれているから。おれもリスト君もショパン君も外国人だし。山羊座のタールベルクさんもそう。それに最初のうちはね、若手の音楽家はみんな無名だよ。ねえ、アルカン君?」

「神童と謳われたきみたちとケンイチ君とでは、状況がまったく違うと思うけど。ま、デビューを夢見るのは個人の自由だから。好きにすれば」

「あいかわらず辛口やな、アルカン君は」

『フランス・ピアノ界のエトワール』こと、シャルル=ヴァランタン・アルカン氏は「だってそうでしょう」と、紫陽花色の涼しげな瞳に皮肉を宿して、鍵一を眺めた。

「毎年毎年、星の数ほどの自称『音楽家』が名声を求めてこのパリにやって来る。けれど、実際にサロンで彼らと出会う確率といえば、もう天文学的な数字だものね。たいていはサロンの紹介状も手に入れられず、身形だけは分不相応に上等に誂えて、グランド・オペラをふたつみっつ観たり、カフェでダンディを気取ってみたりするだけ。半年も経たずに親から借りた金を使い果たして田舎に帰るのが関の山。故郷に着くや否や、彼らはまるでナポレオンが凱旋したような顔をして、あたかも自分がパリの社交界で大成功をおさめたかのようにふれまわり、地元でそれなりの職を得てつつましい一生を送るんだ。ケンイチ君がそういう類の輩ではないとは、今のところ言い切れないから」

アルカン君、とリストがやんわりたしなめるのと、鍵一がおそるおそる尋ねるのがほぼ同時だった、

「では、どのような音楽家なら、サロン・デビューが叶うのでしょうか?」

「自作の曲をエラールやプレイエルのピアノ※5で弾きこなすことが出来て、礼儀作法が完璧で、社交界の皆様や当世一流の芸術家たちと機知に富んだ会話ができる人」

と、流れるような回答が来た。

「会話……ですか」

「社交の基本は会話だから。言葉でも演奏でも、自分の語法で語れる人なら、社交界を泳いで行けると思うけど」

「では、サロンでは皆さん、どのようなお話をされているのでしょうか」

アルカン氏が彗星年のスパークリング・ワインを飲んでいる間、横からヒラー氏が答えてくれた。

「主催者と招待客の顔ぶれによって、話題はもちろん変わるんだけれど。ゲーテ先生の著作やシェイクスピアの戯曲を題材とした話は、何処でも盛り上がるねえ。黒犬注意報※6の話題、生きるべきか死ぬるべきか※7の話題、など、など。ヨーロッパにおける共通の話題だからね。ある程度まで知っていれば会話についてゆけるよ」

「そ、そうなのですね……」

(ゲーテにシェイクスピア!読んだことも観たこともない。B先生や京都の叔父さんの書斎で表紙を見かけたことはあるけれど……ああ、19世紀にワープする前に、少しでも読んでおくのだった)

鍵一の額からどっと汗が噴き出る。この店のシェフに皿やグラスを下げてもらいながら、アルカン氏がふとまじめな顔付きになった。

「もし、本気でケンイチ君がパリ社交界に潜り込むつもりなら、社会情勢の安定している今がチャンスかも。革命前後の時期に比べると、パリも随分平和になった。今なら皆、珍しいものを楽しむゆとりがあるから」

「……日本人というのは、パリではまだ珍しいのですね」

「賞味期限は今のうちかもね」

厨房から珈琲の湯気が流れて来る。19世紀の複雑な薫りは、鍵一にはとうてい味わい尽くせぬものに思われた。

(ここまで来たら、やりませんという選択肢はない。でも、やりますと言って、一定期間修行をして、もしサロン・デビューが出来なかったら?運良く何処かのサロンに招かれたとしても、そこで大失敗をしたら?)

3人の音楽家を前にして、鍵一は唸った。

……と、みずみずしい紅色が目に飛び込んできた。

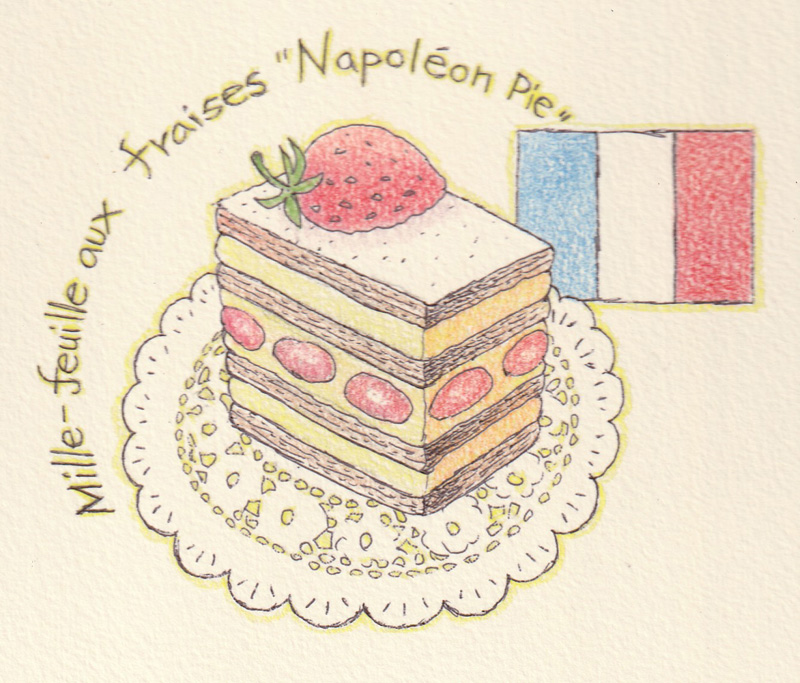

「苺のミルフィーユ。通称ナポレオン・パイ」※8

と、シェフが4つのカップに珈琲を注ぎ分けている。

「1807年に『食通年鑑※9』にも載せられた銘菓なんだぜ。俺の偉大なる師匠、アントナン・カレーム先生のレシピでどうぞ」※10

「おお、リスト君の好物」

「ケンイチ君、このフランス銘菓をよう見てみ」

デザートの皿を示して、リストが「千枚の葉(mille-feuille)」と、ゆっくり発音した。

「これは『千枚の葉(mille-feuille)』という名前のお菓子や。パイを何十枚も重ねて焼き上げてある。気の遠くなるほど手間のかかるお菓子やけど、だからこそ美味しいんや。ケンイチ君、あんたも一枚ずつ修行を重ねてゆけば、きっと何者かには成れるやろ」

「何者かに……成れる、でしょうか?ぼくが……」

「充分に実力がついたなら、あんたをサロンへ連れて行って、皆に紹介したる。

どや、チャレンジしてみいひんか?」

ヒラー氏が微笑んでうなづく。アルカン氏はそしらぬ顔で珈琲を飲んでいる。言葉に詰まった鍵一がそのデザートを眺めるほどに、『千枚の葉(mille-feuille)』という言葉が厚みを増して感じられた。

「あの、ひとつ伺いたいのですが……サロン・デビューの修業には、どれくらいの期間が必要でしょうか」

音楽家たちは顔を見合わせて、

「最低1年、かな」

という返事。予想よりも少ない年数に、鍵一は内心ホッとした。

「ぼく、じつはパリに宿も取っておらず、お金も持ってないのです。修業期間中、無一文で1年間パリに暮らすなんて、無謀ですよね……」

「あ、ちょうどええわ。それを課題の1つ目にしよう」

「えッ?」

「パリに1年間、無一文で居座る方法、まずは自分で考えてみ」

「えッ」

「しばらくはこの店の2階に泊めてもらったらええわ。な、シェフ?」

「おう、例の部屋が空いてるから、好きなだけ居ていいぞ」

「はいッ……」

あッという間に準備は整った。川面がきらきらと輝いている。彼方より緑の追い風が吹いて来る。巨大な手に優しく押し出されるようにして、鍵一はエイヤと漕ぎ出した。

「やります……やらせてください、サロン・デビューのための修業!」

「それでこそケンイチ君や」

「応援するよ。サロンで会えるのを楽しみにしているからね」

「はいッ、頑張ります……!」

苺の甘酸っぱい果汁が目にしみる。口の中でパイが何層にもほどけて、

(一枚ずつ努力を重ねてゆけば『何者か』に……なれるのかしら、ぼくは?)

不安が生クリームに溶け混ざりながら、頭の中を巡っている。鍵一は小さな舟を思い浮かべた。渦に巻かれ、波に揺られ、強風に煽られようものならすぐ転覆しそうになる、たよりない一艘の小舟。

しかし、漕ぐと決めたのは鍵一自身であった。ひとたび運命の流れに乗れば、懸命に漕いでゆくほかない。ひとたび舞台に上って一音目を弾き出せば、最後まで弾き切らねばならないのと同じように。

この店の柱時計が高く鳴った。……

「2階の部屋、自由に使っていいぞ。階段はこっち……足元に気を付けてな」

シェフに付いて、鍵一がレストランの奥の急階段を上ってゆくと、油らしき匂いが鼻をついた。案内された小さな部屋に、月の光が射している。

(この匂い、覚えがある。料理の油ではないような……?)

「シェフさん、以前にどなたか、この部屋に住んでいらしたのですか?」

「まあな。そいつもお前みたいに無鉄砲で、目のきらきらした奴だった」

「そうなんですね……ヘクショイ!」

「これ貸してやるよ、レストラン『外国人クラブ』、特製湯たんぽ」

シェフが投げてよこした麻袋がずっしりと重い。はずみで鍵一はしりもちをついた。

「ハハハ、重いだろ。なかに厨房で焼いた砂を詰めてあるんだ。聞いて驚け。約230年前のセーヌ川の砂なんだぜ」

「えッ、17世紀の砂ですか……!」

シェフは笑って鍵一を助け起こすと、その古式ゆかしい暖房具をベッドのなかへ入れた。

「俺のご先祖様は大工でさ、16世紀に建設が始まった『新しい橋』の落成に立ち会った人なんだ。記念にセーヌ川の砂を掬っておいて、後世に遺したッてわけ。

時の流れっていうのは不思議だよな。今でこそ、パリで一番新しい橋といえば、鉄で出来た『

芸術橋

※11』だけど、1607年当時は、石造りのポン・ヌフ※12がパリで一番『新しい橋』だったわけで。この200年の間に、パリの景色も随分変わったもんだよ」

200年という歳月を、鍵一はつとめて想像してみる。過去から未来へと流れゆく川に幾つもの橋の架かる様子が、さて、淡い色彩で思い描かれた。

「ふたつの橋……ぜひ、見てみたいです」

「今度案内してやるよ。今日はひとまずおやすみ」

「おやすみなさい。これからお世話になります」

ドアが閉まった途端に全身のちからが抜けて、鍵一はベッドへ倒れ込んだ。埃っぽい匂いのなかに、記憶がゆっくりと舞い上がる。

(ああ、むかしよく遊びに行っていた、京都の叔父さんのアトリエの匂いと同じだ……)

叔父はキャンバスに向かって、ドラクロワの『民衆を導く自由の女神』をひねもす模写していた。そのシャツの裾に飛び散り、無数の絵筆に染みこみ、乾いてパレットにこびりついた、

(虹色の油絵具の匂い)

ふと下りて来た直感を、しかし自分で打ち消した。その仮説を検証するには、もっと19世紀の空気を吸い慣れる必要があった。

あおむけに寝そべったまま窓の外を見遣ると、星々が煌めいている。

(19世紀パリは星がよく見えるなあ……今日お会いした音楽家の皆さんみたいに、遠くて眩しい。※13

そういえば、B先生のところへレッスンに通い始めて、一番初めに習った曲も『きらきら星変奏曲』だったっけ。初めての発表会でこの曲を弾くことになって……舞台裏で緊張するぼくに、B先生がとっておきのジョークを言ってくれた。『きらきら星』の英語タイトルをもじって、

『今日がおまえの、ピアニストとしてのTwinkle Twinkle Little Start……きらきら光る小さなスタートじゃ』って。お母さんもそのジョークを気に入って、よく真似して言ってたな。

ふふ、じゃあ、今日はぼくの人生の2度目の『Twinkle Twinkle Little Start(きらきら光る小さなスタート)』か)

♪モーツァルト :フランスの歌 きらきら星変奏曲) K.265 K6.300e ハ長調

なつかしい曲を思い浮かべた、そのとき。

なにか温かいものが、枕元にふわりと着地した。「ヒャッ」と跳ね起きた鍵一を、黄金色の瞳がおもしろそうに見つめている。

「猫!猫、おまえを探してたんだぞ。ショパンさんがくれた五線紙のメモ、返しておくれ」

鍵一が両手を差し出すと、猫は口にくわえていた五線紙を「ニャ」と鍵一に返した。慌てて星灯りに透かせば、

『Le pont du rêve(夢の浮橋)』

の文字。

フレデリック・ショパンの淡い筆跡をなぞってみて、ほんのりと謎は明るい。

(ショパンさんは『手袋の秘密について話す気になったら、この場所へ来たまえ』と言って、ぼくにこの五線紙のメッセージをくれた。『夢の浮橋』……一体どんな橋なんだろう?)※14

「ねえ、猫。おまえはこの五線紙のメモを持って、きっともう『夢の浮橋』に行ってきたんだろう?ぼくをそこへ案内してくれよ」

鍵一が猫の背中を撫でてやると、猫は黄金色の目をほそめて、ゴロゴロと喉を鳴らしている。

(この猫の目……音楽記号の『フェルマータ』に似ているんだな。そういえば、いつかB先生が教えてくれた。音楽記号のフェルマータは、黄金色の夕陽をかたどったデザインなんだって)

ふと可笑しみがこみあげて、鍵一は猫を抱き上げた。

「よし、今日からおまえの名前を『フェルマータ』にしよう。19世紀パリで『夢の浮橋』の謎が解けるまで……それから、サロン・デビューが叶うまで。ぼくのそばにいてもらうよ。旅は道連れ、世は情け」

猫と一緒にベッドにもぐりこむと、とても温かい。長かった今日いちにちの出来事を思い出す間もなく、鍵一は夢のなかへ漕ぎ出して行った。

つづく

フランツ・リストの名言。

音楽用語で『ただちに強く』の意。

音楽用語で『同じ高さの2つの音の音程。もしくは、複数の声部が、同じ旋律を演奏すること』の意。

優れた才能とセンスを持ち、皆のお手本となるような振る舞いのできる音楽家。徳の高い音楽家。

解釈は上田泰史著『パリのサロンと音楽家たち -19世紀の社交界への誘い-』に拠ります。

19世紀パリの代表的なピアノ・メーカー。

ゲーテの戯曲『ファウスト』より、悪魔メフィストフェレスが黒犬に姿を変えたことから。

シェイクスピアの戯曲『ハムレット』より、主人公ハムレットの台詞。

フランス銘菓。ナポレオンの帽子の形に似ていることから『ナポレオン・パイ』と呼ばれています。『デザートの皇帝』という意味合いも。

19世紀初頭にグリモ・ドゥ・ラ・レニエール氏が著した美食本。

アントナン・カレームは、19世紀初頭に活躍したフランス料理のシェフ・パティシエ。レストラン『外国人クラブ』のシェフの師匠です。多くの創作料理を編み出し、『19世紀のフランス料理術』など数多くの料理本を出版しました。1833年没。

1804年に完成した、パリで最初の鉄橋。歩行者専用。

1607年に完成した、石造りの橋。パリに現存する最古の橋。

第2話『令和(Beautiful Harmony)♪』をご参照ください。