29.ブラームスのピアノ編曲 弦楽六重奏曲

前回まで、クラヴィーア・アウスツーク、すなわちピアノ編曲について、その用途や位置付けを見てきました。今回はそこで触れた作曲家の一人、ブラームスの弦楽六重奏曲op. 18にフォーカスを当て、出版を意図して作られた4手用ピアノ編曲をオリジナルと比較してみましょう。このピアノ連弾用編曲はオリジナルの作曲後、あまり間を置かずに書かれ、オリジナルのスコアおよびパート譜と同時に1861年に出版されたと考えられています。

- 弦楽六重奏曲 :1859~60年作曲

- ピアノ編曲 :1860年第2楽章ピアノソロ編曲(クラーラ・シューマンへの誕生日プレゼント)

1861年ピアノ連弾用編曲作成

具体的な考察に入る準備として、まずは演奏媒体を単純に比較し、弦楽六重奏とピアノ4手それぞれの奏法上の違いのうち、編曲に当たって特に重要になりそうな点を確認しておきましょう。

弦楽六重奏は6パートで重音奏法を除けば基本的には6声であるのに対し、ピアノ連弾は4手なので4声……? いえいえ、ここで鍵盤楽器の利点は、1つの手で複数の声部を演奏できるということです。2手のためのピアノ曲で3声以上の声部進行を紡げることはバッハの《インヴェンション》や《平均律クラヴィーア曲集》を想像するとすぐに分かるかと思います。したがってピアノ4手でも、声部配分をうまくすれば4声より多くの声部を紡ぐことができますし、弦楽器の重音奏法で複数声部を演奏するより容易でしょう。

弦楽器にはないピアノのメリットには、低音域の広さが挙げられます。弦楽六重奏曲のチェロの最低音はCですが、ブラームスの時代のピアノはすでに鍵盤の最低音はA2まで広がっており、チェロより悠々低い音が出せるようになりました。

言うまでもなく、演奏媒体が異なれば大きく変わってくるのは音色です。ブラームスの弦楽六重奏曲はヴァイオリン、ヴィオラ、チェロがそれぞれ2パートずつの編成ですから、3種類の楽器の音色があり、さらに各楽器の音色はその音域を奏でる弦に応じて異なります(開放弦かそうでないかによっても音色は変化します)。

ピアノも高音域と低音域で音の性質は変わってくるものの、弦楽器三種とは異なり、同じ音域の音を違う音色で鳴らすことは難しいです。ただし、ここで「不可能」とは言いません。なぜならピアノでも変音装置、すなわちペダルを使えば音色を変えられるからです。弦楽器の種類の違いによる音色の変化とは性格が異なりますが、全く不可能ではありません。

それでは以上の点を頭に入れながら、ブラームスの編曲手法を見てみましょう。ここでは、主に第一楽章を比べます。

ブラームスのピアノ4手用編曲を原曲の楽譜とざっと見比べた時、皆さんはどんな印象を受けるでしょうか。筆者の感想は、「原曲に束縛されない」でした。これは原曲に忠実ではない、という意味ではありません。原曲の音楽の骨格は保たれています。

ここで「束縛されない」と言う理由の一つは、原曲で聞かれた音響の特徴、響きの変化やコントラストが、必ずしも原曲と同じように再現されるのではない、と言う意味です。例として響きの作り方と楽章形式の関係を取り上げます。ブラームスは初期の弦楽六重奏曲の両端楽章において、ペアまたはグループになって動くパートの組み合わせを形式の区切りに合わせて変化させる傾向がありました※注釈3。言葉を変えれば、一つの楽節や主題的なまとまりがひと段落するまで旋律を受け持つパートと伴奏を受け持つパートが同じまま、ということです。組み合わせが崩れるのは大方、形式上の区切りの位置に当たります※注釈4。よく言えば響きの同一性に従って楽曲形式を知覚でき、穿った見方をすれば画一的とも取れるかもしれません。しかし編曲では往々にしてこの形が崩されているのです。

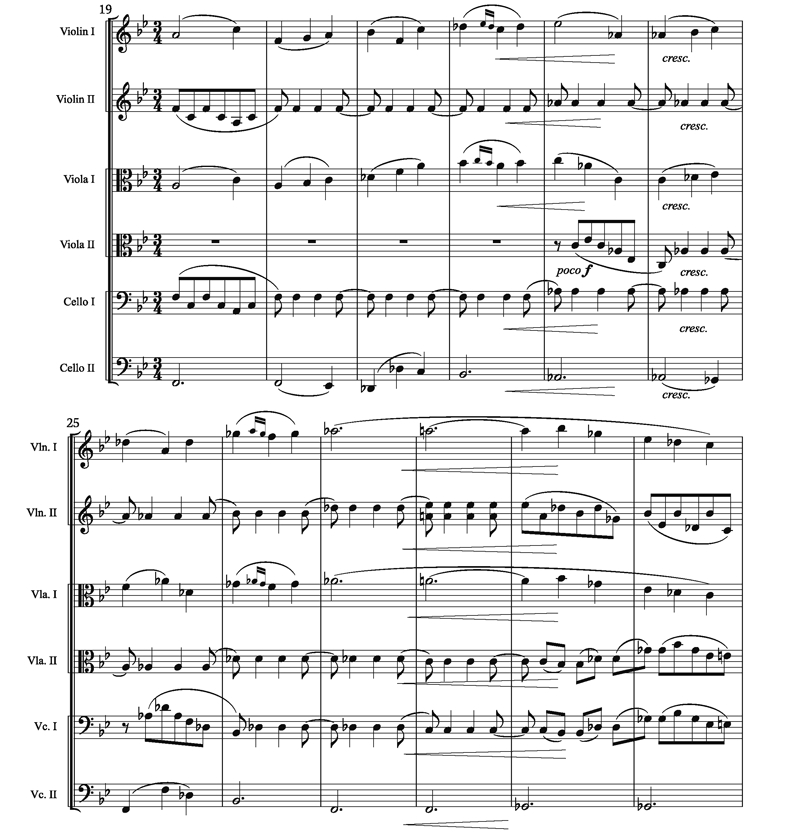

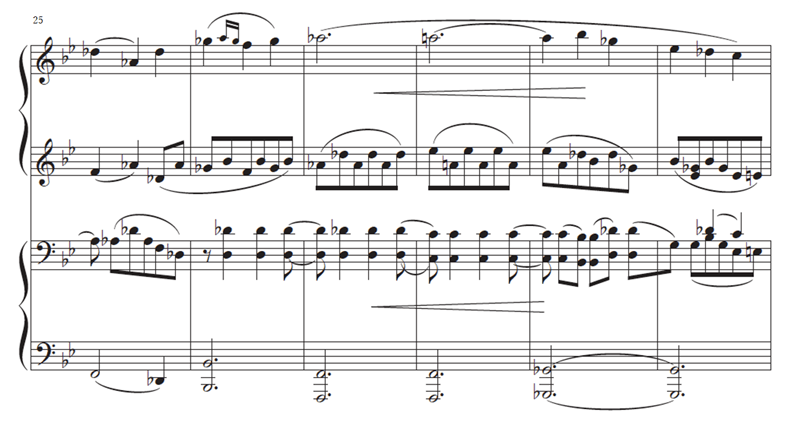

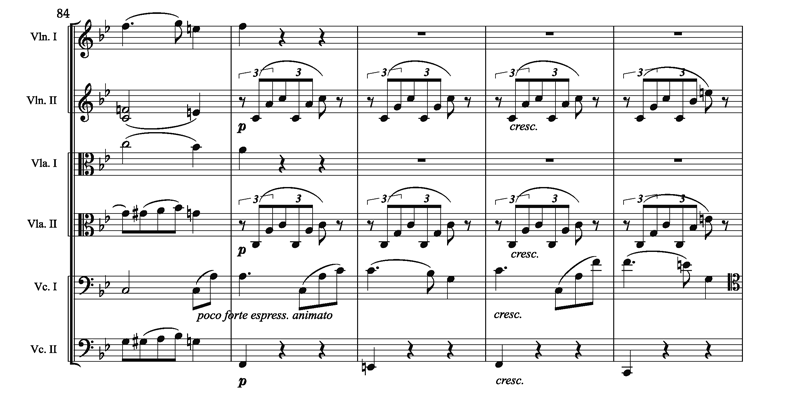

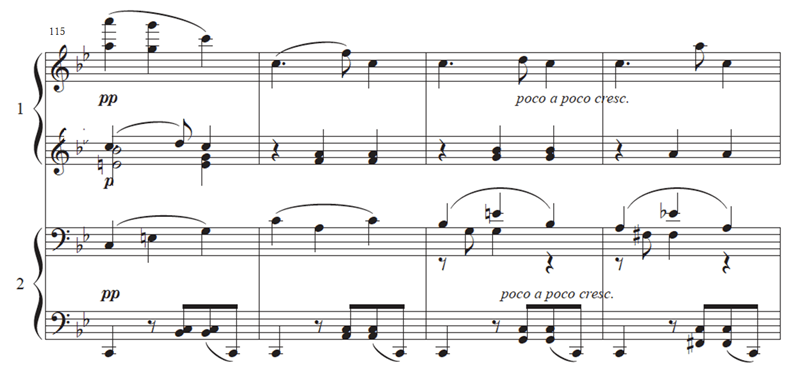

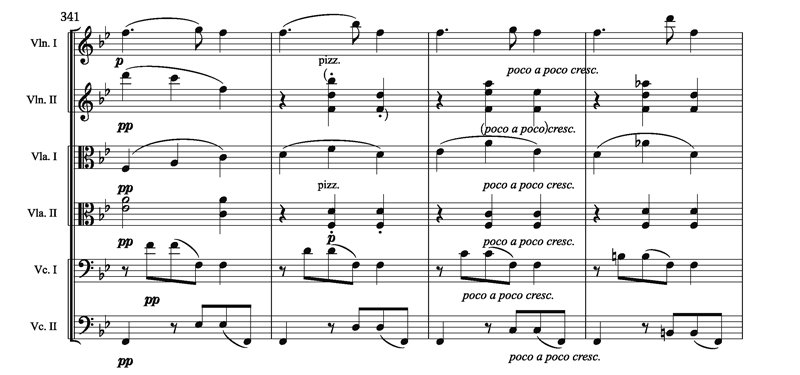

譜例1は第1楽章の主要主題から移行部に入っていくところです。

第20小節で第1~10小節までの主題の反復が終わりますが、ちょうどその第20小節で伴奏の音形がそれまでの8分音符から後続セクションのシンコペーションに切り替わります。そして4小節楽節(第21~24小節)の末尾で第2ヴィオラが入ってくるまで5パートのままであり、それぞれのモチーフを担うパート数も同じまま保たれます。

ところがピアノの方では第20小節以降、このパートの組み合わせが原曲よりも流動的です。第20小節でシンコペーションになるのはセカンドパートの右手のみ、第21小節で初めてファーストパートがシンコペーションに加わります。奏法上、無理があったのでしょうか? そうではなさそうです。第21小節のピアノの左手は右手でも楽に取れるでしょうが、ブラームスは漸次的に伴奏パートを増やす方法を取りました。

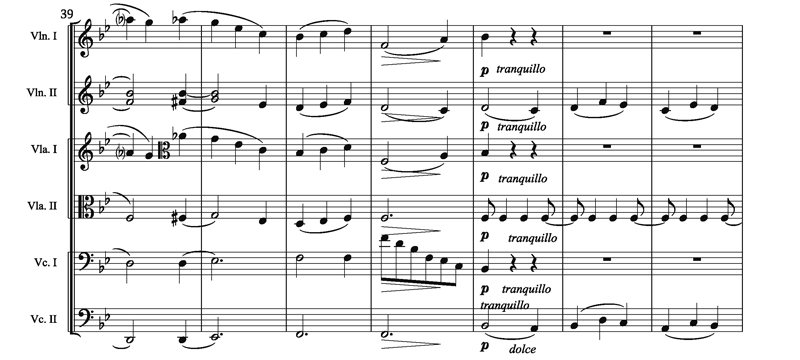

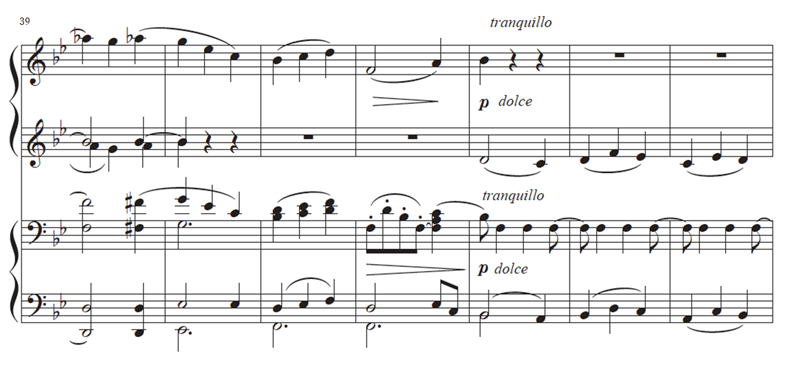

移行部の終わりでも似たようなことが起こります。

形式および和声から見ると、音楽が一区切りするのは変ロ長調の主和音に全終止する第43小節で、原曲ではここまで声部数は変わりません。その一方でピアノ編曲では第40小節でファーストパートの左手が抜け落ちます。この時確かにファーストパートが担っていた第1ヴィオラパートはピアノのセカンドに移りますが、これを機に原曲低音のオクターヴ和音(F―f)も減じ、全体として声部数も6声から5声、4声へと減っていきます。ここにはディクレッシェンドの強弱指示がありますから、ブラームスはピアノ編曲で声部数を減らしてディクレッシェンドの効果を高めたとも解釈できます。

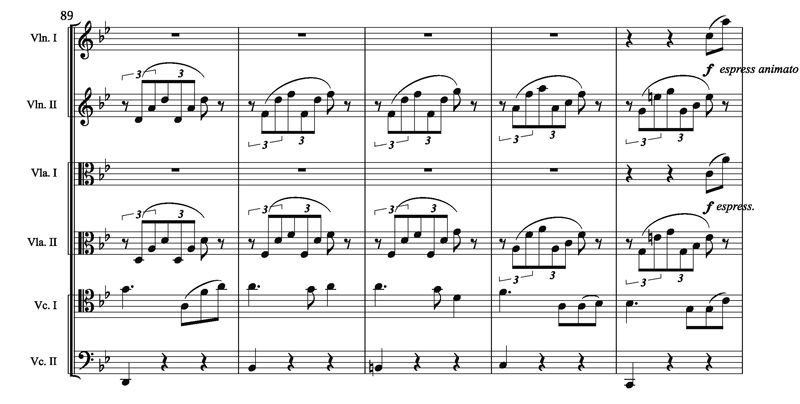

このような原曲からの柔軟な変化がさらに顕著であるのが副主題群です。

第85小節から両方の稿を比べてみると、同じ動機を担うパート数が、弦楽六重奏曲では楽節の終わりまで同一に保たれています。それに対してピアノ編曲では次々に変化していきます。編曲と比べると原曲にいっそう画一的性格を感じるのはこうしたところです※注釈5。

ブラームスはこの次の弦楽六重奏曲op. 36でも、op. 18と同様に、形式に従ってパートの組み合わせを変える傾向を保っています※注釈6。ピアノ編曲は原曲とほぼ間を空けずに作られていますから、編曲で彼がとった手法は、作曲年代の違いによる様式の相違ではなく、響きの変化をどのようにつけるか再考した「オリジナルの再考」であると指摘できるように思います。さらには、形式と響きの変化の関係について弦楽六重奏曲に見られた特徴はブラームスの作品全体に通じる様式ではなく、逆にブラームスが編成に応じて作曲法を分けていた可能性も浮上します(この例だけでは確かなことは言えず、まだまだ万が一にひょっとしたら、程度の可能性ですが)。

上に書いた弦楽器とピアノの相違点の一つに音域がありました。ブラームスはチェロよりも下にあるピアノの低音域を興味深い方法で使っています。シンプルに音の広がりを持たせるということであれば、第1楽章第26小節以降では強弱指示のクレッシェンドに合わせたのか、原曲最低音のチェロをさらにオクターヴ下で重ねていますし(譜例1)※注釈7、展開部では特に音楽の盛り上がりが大きいセクション(第230小節以降)で、和音が重厚になると共に音域も拡大しています。

このように低音域を重ねることで音響の広がりを効果的に実現するところもあれば、低音のオクターヴを重ねてもいいように思われるところで、低音域は狭く抑えられている箇所もあります。

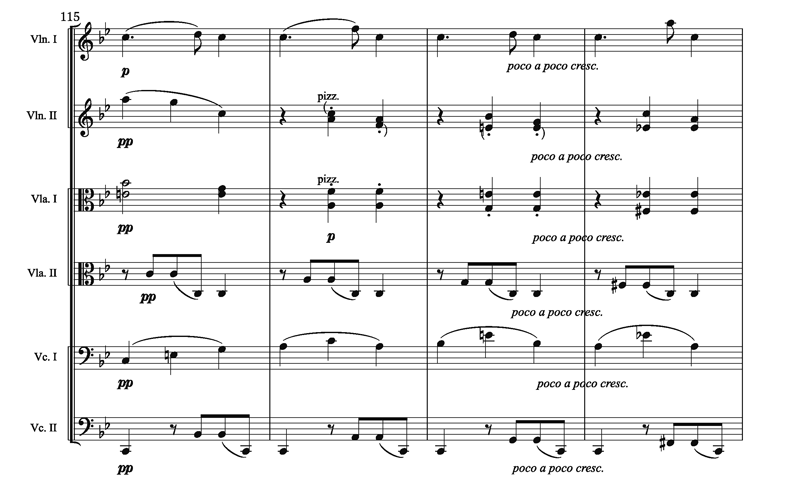

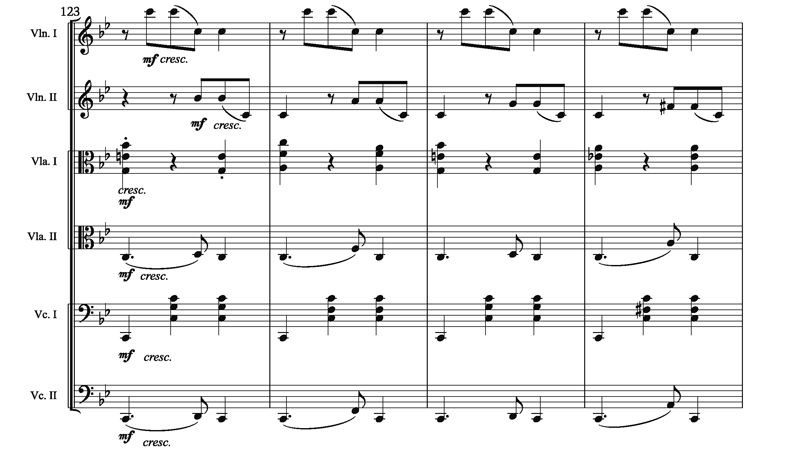

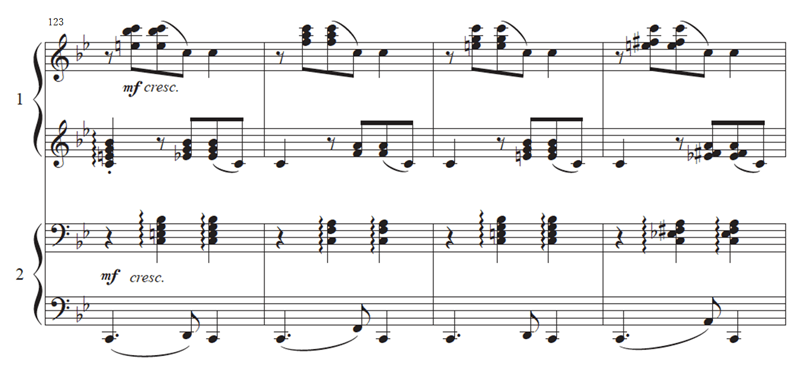

第123小節以降を例に取りましょう。ここでは直前の第115小節以降の楽節が声部配分を変えて繰り返されているのですが、原曲では付点リズムのヴァイオリンの旋律音型が繰り返しで第2ヴィオラと第2チェロの2パートで重ねられています。第2ヴィオラの音程は第1チェロと被ってしまうため、編曲でこのままの音程を書くわけにはいきません。しかしその代わりにセカンド・パートの左手をオクターヴ下に重ねて、原曲の音の厚みを持たせてもいいのでは? そんな単純な考えも浮かんでしまいますが、ブラームスはここで付点リズムの声部を繰り返し前と同じ単音のままに保ちました。

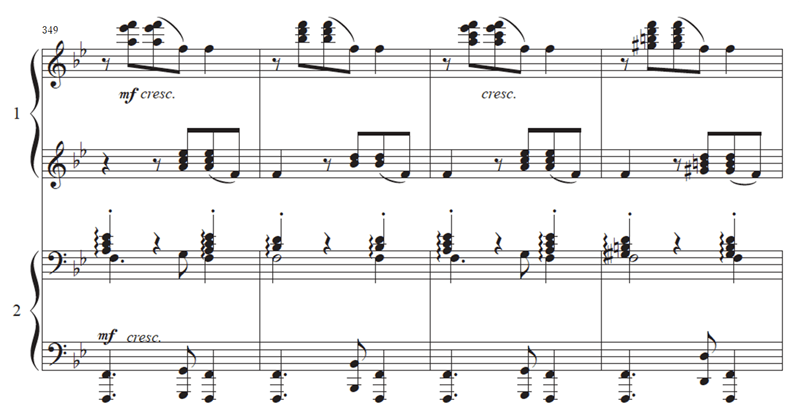

なぜでしょうか。答えを求めて再現部を見ますと、原曲では提示部も再現部もほぼ同じパート数と音域を保っているのに対し、編曲では再現部で初めて音域が拡大し、さらに右手がアルペジオの和音だけではなく旋律も奏しています(セカンドパートに着目してピアノ連弾譜の349小節目以降をご覧ください)。

抑えていたのは再現部とはっきりした響きのコントラストをつけるためだったのでしょう。ここでは弦楽器各楽器への声部配分を変えるのとはまた別の方法で、音響の変化が実現されているのです。

この例と似たように低音オクターヴの広がりを敢えて抑え、別の場所を選んで実行していると思われる箇所は他にもあります。その際に考えられるブラームスの目的もさまざまで、一様には語れません。弦楽器に代わる音響変化の実現と見做せる場合もありますし、形式や強弱法など、音楽の流れを浮かび上がらせる目的も考えられます。奏法上の理由による変更が印象深い響きを作り出していると感じる箇所も見つかります。例えばスケルツォ楽章では、原曲のチェロのユニゾンが低音を広げたオクターヴの平行になっています。原曲の2パートのユニゾンが鍵盤上では不可能であるがゆえの処置でしょうが、結果としてコントラバスが加わるオーケストラのように音響が一気に広がっているのです。全体を上にずらすのではないあたりから、ブラームスが低音を重視したことも窺えますし、もしこの推測が正しいとすれば、編曲は原曲のコンセプトを考察するのにも役立ちそうです。

ピアノの特性であるペダルは活用されているでしょうか。調べてみますと、楽譜上には第1楽章提示部副主題群1ヶ所にしかペダル指示はありません※注釈8。しかしここで指示されているなら再現部もペダル利用が想定されていると自然に考えられます。

この箇所の音型はアルペジオ。アルペジオに合わせてペダルを踏めば、残響がハープのような響きを作り出すのではないでしょうか。いずれにせよ、同じ弦といえども弦楽六重奏曲の弦の響きとは違います。そしてペダルがもたらす音色変化を思えば、ブラームスが楽譜上に明記しなかった箇所でも奏者が随意にペダルを使うことを頭に入れていた可能性はあります。

ブラームスの連弾用ピアノ編曲は、原曲の弦楽六重奏曲と同様に家庭での演奏を念頭に置いて作られたと言われています。家庭の音楽は演奏会の曲目とは異なり批評に上がらないため、一般からの評価はわかりにくいのが通常です。しかし少なくともop. 18のピアノ編曲はブラームスの周辺の人々から絶賛を受けたことがいくつかの手記からわかっています※注釈9。もしかしたら編曲の演奏者や演奏に居合わせた聴衆の中には原曲の六重奏曲は知らないという人がいてもおかしくありません。

ピアノ連弾では手の衝突を避けなければなりませんし、同時に弾ける音も手が届く範囲内ですから、弦楽六重奏曲にはない制約がかかります。音の性質の変化も弦の時とはまた違った条件が加わります。ピッツィカートとスタッカートのように弦楽器の奏法の違いから生まれる際立った差異は、いくら打鍵のタッチを変えてもピアノで同じようには行かないでしょう。また弓のように非常に息の長いフレーズもペダルを使わなければ難しいでしょうが、長いレガートを原曲と同じように実現するとなればペダルの残響が残り過ぎないよう気をつけなければなりません。

しかし現在、原曲を知った上でピアノ編曲を聞いてもごく自然なピアノ連弾曲に聴こえるのですから、op. 18をピアノで初めて聴いた人も、ピアノ曲としての違和感を感じずに聴いたのではないでしょうか。もしそうだとすれば、ピアノ連弾編曲の際に原曲に1音1音忠実になるのではなく、部分的には六重奏曲とは異なる形に柔軟に書き直したブラームスの手腕があってこそではないでしょうか。手記に残される編曲への賛辞は、決して代替物としてではない「ブラームスのクラヴィーア・アウスツーク」の魅力を伝えていると思います。

- ピアノ編曲が出版されるまでの詳しい経緯はブラームス作品全集のEichによる序文に詳しい。Katrin Eich, „Einleitung“ zu Johannes Brahms, Streichsextette. Nr. 1 B-Dur Opus 18, Nr. 2 G-Dur Opus 36. Arrangements für ein Klavier zu vier Händen, München: G. Henle, 2018, S. X–XIII.

- クラーラ・シューマンが弦楽六重奏曲の出版について書いているのが1861年12月29日の書簡で、ここでピアノ編曲も同時と推測されている。一方、ブラームス自身は1862年に自筆の作品カタログに出版を記録している。Katrin Eich, „Kritischer Bericht“ zu Johannes Brahms, Streichsextette. Nr. 1 B-Dur Opus 18, Nr. 2 G-Dur Opus 36. Arrangements für ein Klavier zu vier Händen, München: G. Henle, 2018, S. 141–202, ここではS. 143.

- Yoko Maruyama, “Brahms’ Stilwandel in der Klangkonstruktion der Streicherkammermusikwerke,” Die Musikforschung, vol. 75, no. 1 (2022), 53–77.

- 場合によってはそれまでの組み合わせが崩れて次の部分のパートの組み合わせに変化しますので、隣り合う部分同士の移行を円滑にする工夫とも言えるでしょう。

- 加えて編曲では、オリジナルにもあったanimatoという演奏指示が、響きの変化によって支えられているとも言えます。

- 弦楽六重奏曲と同じくヴィオラを2パート持つ室内楽である後期の弦楽五重奏曲では、ブラームスも響きをより流動的に変化させていきます。

- 但し第1ヴィオラは第2ヴァイオリン(ピアノのファーストパート左手)と音域が被り、なおかつ声部進行は分散和音に組み込まれているので、編曲では省略されています。

- 弦楽六重奏曲op. 36のピアノ連弾用編曲にもペダルの指示はありません。

- Katrin Eich, 2018, S. XIII.