23. 創造的編曲(3)

前回は、ピアノ・ソナタ作品14第1番第3楽章の展開部を例に、ピアノ・ソナタから弦楽四重奏曲へのベートーヴェンの編曲手法の特徴を概観しました。その中にも出てきましたが、編曲手法の中には実にその作曲家らしさが光るものもあります。前回説明したロンド主題動機を用いて作られた関連の網の目などもその一例です。

ベートーヴェンの創作一般に見られる様式的特徴、すなわち動機を利用した楽曲の論理的構造に関連して、もう一つ、第1楽章の伴奏リズムの変更が注目されます。

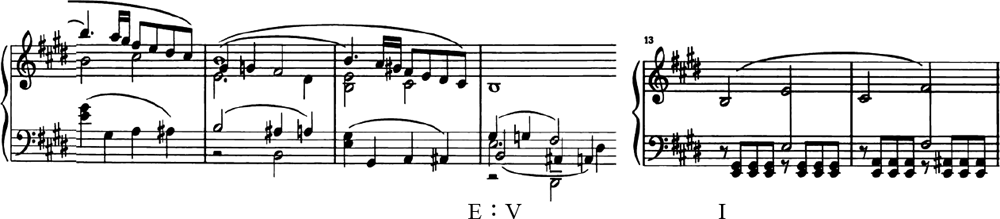

第1楽章の主要主題の伴奏は、強拍を休符にした同一和音の反復でした(これをリズムaとします)。編曲ではこの伴奏音形が出てくるいくつかの箇所で、原曲にあった小節冒頭の休符が8分音符で埋められているところがあります。楽章の早い段階では、まず第13小節で休符がなくなっています(これをリズムa’としましょう)。その結果、編曲の音楽はどのように変わったでしょうか。

和声的に見ると、第12小節の終止カデンツのドミナントは第13小節の冒頭で解決します。形式的に見ますと、第12小節は4小節の長さの楽句の最終小節になり、第13小節から新しい楽句が始まります。すなわちこの部分はちょうど和声的・形式的な区切りの部分に当たるのです。それでは編曲を一つ前の第12小節目から見ますと、第13小節目の拍頭に8分音符が書き加えられた結果、ヴィオラに第12-13小節に導音進行(「ホ−へ」の2度上行)が作られ、同じ場所でチェロも四度上行という典型的な終止カデンツ進行をしています。解決音に向かっての導音進行と四度上行は、どちらも和声的な牽引力の強い進行です。

ベートーヴェンは第1楽章のその他の場所でも多くの箇所で、このリズムa’が新しい楽句が始まる小節に現れる時、前の小節からの解決音で拍頭の休符を埋めて前の部分からの繋がりを強化しているところが多くあるのです。これはまさしく、前回に論じた「移行の円滑化」、また場所によっては、より大きな形式的まとまりを作り出すことに他なりません。

さらに、この手続きによってリズムa’は主要リズム動機の一つと見做せるほどにまで、楽章中に何度も現れることになっています。そしてこのことが、リズムa’にもう一つの機能を与えているのです。 その機能に関連することですが、そもそもこのリズム変更は移行を円滑化すると述べました。しかしそうしたら結果として形式的な区切りが曖昧になってしまうことにならないのでしょうか。この答えは「否」である、と筆者は考えます。

編曲で伴奏がリズムaからリズムa’に変わったところは、多くが楽句、楽節といった形式的単位の頭に当たります。オリジナルでそれらの箇所は、楽句・楽節の冒頭小節も後続の小節も大抵の場合、リズムaで統一されていました注釈1。ところが編曲では、冒頭小節はリズムa’、楽句の残りの小節はリズムaというように差異化されているのです。繰り返しますが、編曲でベートーヴェンは形式単位の頭にリズムa’が再三鳴るよう変更しています。その結果として、「リズムaではなくリズムa’が現れる箇所は形式的に新しい部分が始まった」という一つの型が出来上がります。すなわち、編曲ではリズムa’に新しい形式単位の開始を合図する機能が備わっているのです。

要するに、件のリズム変更の結果、リズムa’は繰り返し現れる主要動機としての地位を得て、形式上の移行の円滑化と、形式上の分節の明示という、相反するように見える機能を一手に担っているのです。 このように「休符を埋める」というたった1音の変更ですら、オリジナルの楽曲構造を作り変えます。そしてこのような変更の結果、ある決まった動機を利用した精巧な楽曲構造という、ベートーヴェンらしい音楽の造りが出来上がっています。

ベートーヴェンが監修・再編曲を行ったカウフマンの編曲について取り上げた回で(本連載第18-20回)、編曲の際に弦楽五重奏曲というジャンルが配慮されたのだろうと述べました。これは作品14第1番を弦楽四重奏に編曲したHess 34も同様です。

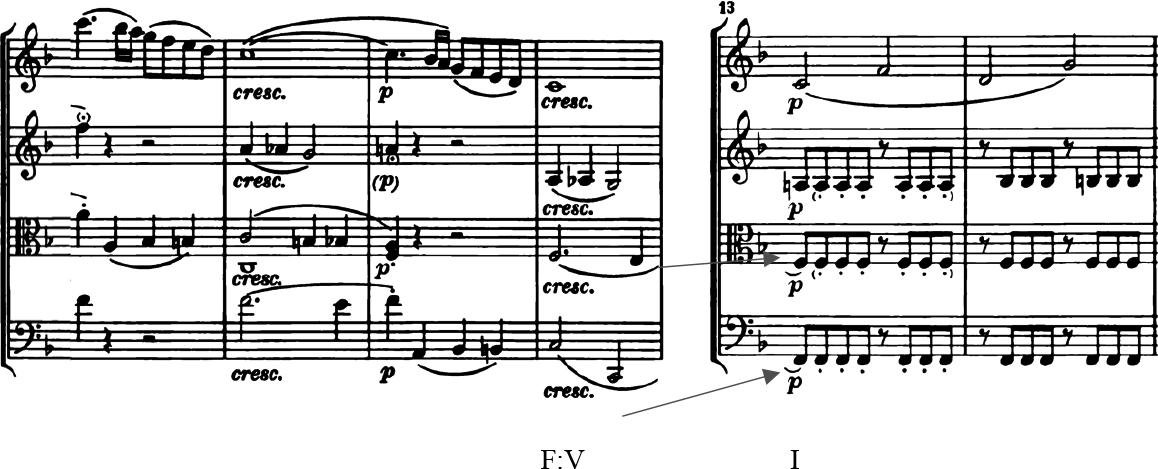

先に取り上げた第3楽章の展開部では、主要主題の動機が内声やチェロにも配分されていました。これも、主旋律のヴァイオリン以外の自立性を高めるという点で、4声部の対等な関係を理想とした当時の弦楽四重奏曲の理念に敵う変更の一つです。こうした新たな動機の付加、ないしは複数の声部への旋律の分配などに加えて、強弱法の変更が声部同士の「掛け合い」を作り出しているところも複数見られます。第3楽章第18–20小節はその一例です。

この部分では第一に、第2ヴァイオリンとヴィオラの小節後半に刺繍音とターン音形の動機が加えられ、ちょうど内声が第1ヴァイオリンの上行音階に応える形になっています。それも新たに作られた声部同士の掛け合いの一つなのですが、ここでもう一つ注目したいのはスフォルツァンドのアクセントです。ベートーヴェンはオリジナルにはなかったスフォルツァンドを小節後半に書き加えていますが、全パート同時ではなく、外声と内声でタイミングを微妙にずらしています。

もしこの部分だけを見たら、内声のシンコペーションゆえにたまたまアクセントがずれたのだと思われるのかもしれません。しかしベートーヴェンは編曲のその他の箇所でも似たように、2声 vs 2声の対になる形でスフォルツァンドを書き加え、結果として4パートの中でアクセント2声ずつのペアがアクセント付きの鋭い音を交互に鳴らす「掛け合い」が生じているところがあるのです。

以上の例などを見れば、ベートーヴェンが編曲を作るにあたり、オリジナルの音形の変更だけではなく強弱法などにも気を配り、楽曲の内容が編曲先のジャンルに適合するよう工夫を凝らしたと推測されます。

自作編曲の場合、作曲家の作品一般に関わる様式変化が編曲手法に影響することもあります。作品14第1番の編曲では、強弱法の変更がこのことを証明しています。

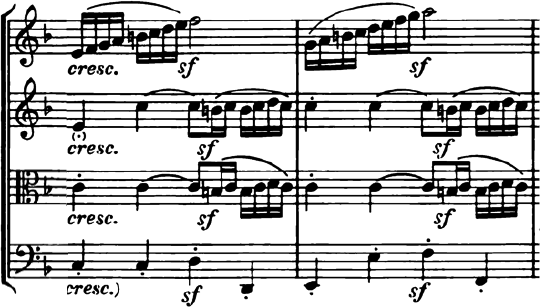

ベートーヴェンが頻繁に用いた強弱法の一つに、クレッシェンドによる音量の増大を突然のピアノ(subito piano)で中断するという「Beethoven-piano」ないしは「Beethoven-crescendo」と呼ばれるものがあります。これは多くの場合カデンツの終了に現れるもので、指示されたピアノで前後のフレーズの終了音と開始音が重なることもよくあります注釈2。ベートーヴェンの弦楽四重奏曲作品18第1番の初稿(1799)と最終稿(1801)を比較すると、cresc.-pianoは後者に多いのですが、同じように作品14第1番でもオリジナルより編曲の方がcresc.-pianoの指示が増えているのです注釈3。そして頻度だけではなく形式や和声も見てみると、オリジナルと比べて編曲では特に、pianoをフレーズの開始と重ねるケースが増加しています。

このような強弱法の変更は、ジャンルへの配慮などというよりはむしろ、ベートーヴェンの創作一般に起こった様式変化が編曲に反映されたと解釈できます。したがってここからすると、自作編曲を通してその作曲家の様式変化までも捉えられると言っても過言ではないでしょう。

ここまで三回に分けて、ベートーヴェンの自作編曲手法を考察してきました。紹介した変更は、説明した以外の機能を果たしていると思うものも多いですし、他にも楽曲の内部構造を練り上げるような変更は数多くあります。しかし全てを論じていたら本一冊ほどの量になってしまうので、このあたりでまとめに入りましょう。

弦楽四重奏ヴァージョンは、弦楽器の特性やピアノ・ソロとは異なるジャンルの理念に配慮した変更のほか、「各部分の後半に勢いを増大する」「部分間の関連を密にする」などなど、楽器や編成の特性には必ずしもかかわらず、むしろオリジナルの音楽の持つ性質を変える変更が随所にありました。さらにその中には、ベートーヴェンの様式変化を表すものも入っています。結果として出来上がった編曲は、オリジナルの骨子を保ちながらも、オリジナルにはない独自性を有しています。 こうした変更から何が読み取れるのでしょうか。その答えの一つとして、編曲というのは作曲家にとってその作品の音楽内容を再考する機会になったのではないかと思われます。第一に様式変化に関わる強弱法の変更などは、オリジナルを改めて見た作曲家が、編曲を作った時に「より良いのはこちら」と考え直した結果でしょう。

また作曲の際、旋律、強弱、アーティキュレーションなど考えついたいくつもの選択肢の中から、作曲家が最終的に楽譜上に記せるのは一つです。中には取捨に苦しんだ選択肢もあったでしょう。しかし編曲では棄却したもう一つの選択肢を試すことができます。そうした「オリジナルで捨てられた選択肢」がHess34の中に生かされたかどうか、断言はできませんが、もしかしたら自作編曲は、そのオリジナル作品のもう一つの「ありうべき姿」を見せてくれる可能性もあるでしょう。もしそうだとすれば、編曲は作曲家にとって非常に大きな可能性を提供してくれるもう一つの「作品」として、オリジナルと同等の独自の価値を持つこともあると思われます。

- 同様のリズム形はすでにオリジナルの第60-61小節、第81、83、87小節にあったので、ベートーヴェンはオリジナルを見返してこの動機の活用法を思いついたのかもしれません。

- Myron Schwager, “A Fresh Look at Beethoven’s Arrangement”, Music & Letters, 54, no. 2 (1973): 145–147.

- Claus Raab, “Dynamik”, in Das Beethoven-Lexikon, ed. by Heinz von Loesch and Claus Raab, Laaber: Laaber 206–207; Birgit Lodes, “Subito Piano”, in Ibid., 743. ちなみにこの強弱法はベートーヴェンだけが用いたものではなく、他の作曲家にも見られるものです。