21. 創造的編曲(1)

以前に取り上げたフンメルの編曲は、「オリジナルに忠実」な、当時の編曲に対する理想と合致する編曲でした。こうした編曲が作られる一方で、作曲家達はオリジナルにかなり手を入れた編曲も作っています。そこでその一例として、今回から数回、ベートーヴェンの自作編曲を取り上げましょう。

第5回に引用したベートーヴェンの手紙は、彼の編曲に対するポリシーを窺わせるものです。この言に違わず、ベートーヴェンの自作編曲や彼が手を加えた編曲にオリジナルの音楽内容を変える変更が少なからず見られることは、過去のベートーヴェン研究でもたびたび指摘されてきました。注釈1 先に取り上げたカウフマンによるピアノ三重奏曲作品1第3番の弦楽五重奏編曲作品104もこの一例です。しかし作品104はもともとカウフマンが編曲したもの。それではベートーヴェンが初めから自分で書いた編曲は、オリジナルからどのような変化を遂げているのでしょうか。

ベートーヴェンが書いたとされる自作編曲はそれなりの数にのぼります。代表的なものを挙げれば、管弦七重奏曲作品20のピアノ三重奏編曲作品38、交響曲第2番作品36のピアノ三重奏編曲、弦楽四重奏曲作品133《大フーガ》のピアノ4手ヴァージョン作品134などがあり、オリジナルも編曲もジャンルや編成は様々です。いささか変わったものでは、パンハルモニコンという自動演奏楽器(オーケストリオンのようなもの)のために書いた《戦争交響曲ウェリントンの勝利》作品91に追加の楽章を付け加えて管弦楽化した編曲という面白いものもあります。またオリジナルの一部のパートのみを別の楽器に差し替えられるようにした「部分編曲」とでも言える編曲も少なくありません(ピアノ三重奏曲作品11のクラリネット・パートをヴァイオリンに、ヴァイオリン協奏曲作品61のソロ・ヴァイオリンをピアノに、ピアノ五重奏曲作品16の管楽器4パートを弦楽器3パートに編曲してピアノ四重奏曲にするなど。これらの部分的編曲の場合には、編曲パートがオリジナル・パートと同時に出版されることも稀ではありませんでした。特に室内楽の出版では、表紙に演奏者の任意で一部の楽器が選択可能である旨が明示される慣習がありました)。

これらの編曲でベートーヴェンが一貫した態度を取っていたかといえば、必ずしもそうとは言えないのが実情です。オリジナルに極めて忠実で、各楽器のイディオムに留意した変更くらいしか見つけられないのもあれば、「まさか同じ曲!?」と二度見ならぬ「二度聴き」したくなる編曲もあります。要するに、オリジナルからの変更度合いはまちまち。編曲に対するその時のベートーヴェンの関心やオリジナルに対する考え、または編曲を作るきっかけや目的によって編曲の中身は変わってくるのでしょう。そうした中から、今回はベートーヴェンの自作編曲の中でもオリジナルからの変更点が多いピアノ・ソナタ作品14第1番(1799年成立)の弦楽四重奏編曲(1802年成立)を詳しく見ていきます。

曲ないしは楽章全体に関わる変更は、調やテンポ、発想標語の変更です。ベートーヴェンはオリジナルのピアノ・ソナタのホ長調を編曲ではヘ長調にしているのですが(したがって第1・3楽章はホ長調からへ長調、第2楽章はホ短調からへ短調に変更)、これには弦楽器の音域と調弦との関わりが指摘されています。一つには、オリジナルで頻出する属音のHがチェロの最低音Cを超えてしまうという問題を解消するために、二度上の調に設定する必要が生じたということ。そしてもう一つは、和声的な点でより効果的な音響を求めた、という理由です。すなわち古典派と呼ばれるベートーヴェンの時代の和声論において、ヘ長調の曲では主音F音の次に属音(主音の五度上ないし四度下の音)のC音が重要な音になるのですが、このC音はチェロとヴィオラの開放弦の(指を押さえないで弾ける)音に当たります。開放弦で弾いた音は特に美しい響きになるので、そうした響きで重要な属音を鳴らす目的から調を移動したのだろうと考えられています注釈2。

変更理由としてのもう一つの可能性は調性格との関係です。というのも、楽曲全体の調の変更によってヘ短調へ変わった編曲の第二楽章で調以外の変更点に注目すると、オリジナルとはやや音楽の性格が変わっているように思われるからです。

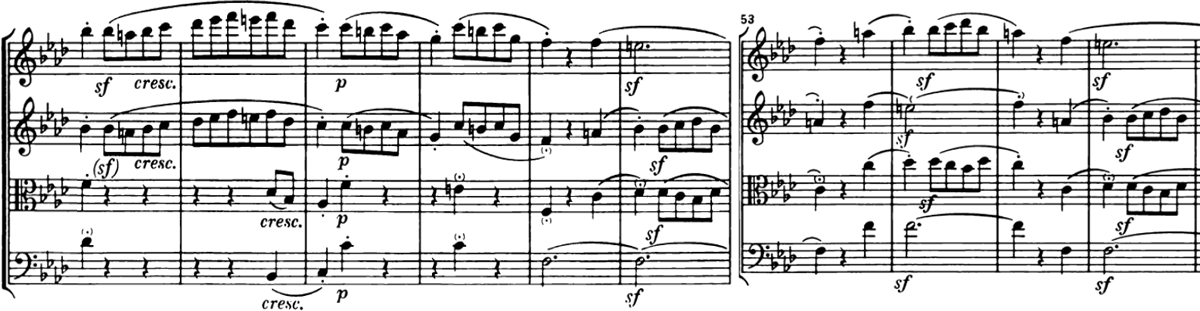

まず、第二楽章の中で繰り返し現れる冒頭旋律の動機をとりあげましょう。【譜例1】

オリジナルでこの旋律のアーティキュレーションはレガートが支配的です。加えて楽章の冒頭では付点二分音符の充足した和音による安定した和声的支えがありました。ところが編曲ではアーティキュレーションがスタッカートになり、中にはスフォルツァンドのアクセントが付加された箇所もあります(第52, 54, 56小節)。また第51-56小節にはオリジナルになかったゲネラルパウゼが挟まれるなど、オリジナルでレガートだった主題が全体的にリズミックなものに変わっています。加えて楽章冒頭の主題がオリジナルのようにオクターヴ平行の旋律と一緒に和声構成音を揃えた和音で和声が明示されるのではなく、主音の下支えだけを持つたった二声の切り詰めた響きで始まっているのも注目されます。

さらに和声的不安定さも編曲の方が高まっていると言えるでしょう。例えば第29–30小節では内声のヴィオラが半音階になり、不協和な響きを加えます。【譜例2】 第33小節以降では曲の大部分で低声を支えていたチェロが高音域で旋律を担い、代わりにヴィオラが和声低音を受け持ちますが、これもやはりチェロの豊かな響きが和声基盤を作る時よりもいささか頼りなく聞こえます。

このようにレガートからリズミックな主題への性格の変化、和声的不安定さ、そしてそのほかにも様々な変更が指摘できるのですが、その結果、第二楽章はオリジナルよりも編曲の方が、全体的に緊張感が高まっていると言えるのではないでしょうか。

筆者はこの性格の変化に、ベートーヴェンが抱いていた「ヘ短調」に対するイメージが関係しているのではないかと考えます。

ベートーヴェンのヘ短調作品といえば、ピアノ・ソナタ作品57「熱情」、弦楽四重奏曲作品59「ラズモフスキー」第1番第3楽章のAdagio molto e mesto(mestoとは「悲しげに」の意味)、作品95《セリオーソ》が代表的です。劇音楽では《エグモント》作品84の序曲および第1曲があり、序曲では劇内容であるスペイン政府とその圧政に苦しむ低地地方の対立が扱われると解釈されています注釈3。さらにミサ曲作品86「グロリア」の「主よ罪を除きたもう われらを憐みたまえqui tollis pecatta mundi, miserere nobis」の部分もヘ短調です。こうして並べてみると、「ヘ短調」は悲哀ないし緊張感を持った楽曲に多く使われています。

ベートーヴェンの時代には、「調性格論」といってそれぞれの調の性格がなんたるやを説いた論が広まっており、ベートーヴェンはその信奉者だったと言われています注釈4。上に述べたようにヘ長調・ヘ短調への変更は、弦楽器の音域の制約と開放弦の利点を活かすといういささか便宜的な理由から行われたと考えて良いでしょう。しかしベートーヴェンの創作意欲はそこからさらにかき立てられたのではないでしょうか。そしてそれが、新しく得られたヘ短調に対して自らがイメージしていた性格に合うよう、楽曲の中身を変えていくことに繋がったのだと思われるのです。

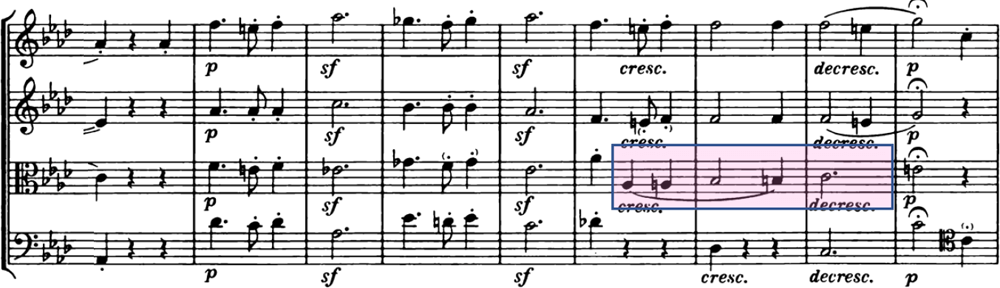

弦楽四重奏ヴァージョンでは各楽章のテンポや発想標語すら変えられており、第1楽章はAllegroからAllegro moderatoになっています。研究者のフィンシャーは、このようにやや緩やかな速度へ変更した理由として、音の減衰が速いピアノよりも弦楽器の方が主要主題と対旋律の歌唱的な性格を容易く実現できるために、主題のそうした性格に適するよう、編曲ではテンポを緩やかにできたとの考えを述べています。注釈5。この見解は、ベートーヴェンが編曲で所々に歌唱的な性質を高めるような変更(コーダの内声の二分音符進行、特に第2ヴァイオリンの息の長い旋律的音形など)を行っているのを見るといっそう納得のいくものです。【譜例3】

加えて第3楽章も元々の Rondo Allegro comodoからAllegroへと変更されています。この変更理由として、同じくフィンシャーはオリジナルからの変更の結果仕上がった編曲が「commodo気楽な」と指示されたオリジナルよりも「真面目で野心的」になっていることを示しているという考えに立っています注釈6。この判断の是非を議論するにはいささかスペースに余裕がないものの、この変更ではもう一つ興味深いことがあります。すなわち、ベートーヴェンは「Rondo」の表記すら削除しているのです。編曲ではオリジナルの形式までもが変更されているわけではありませんので「Rondo」表記は残しても良いのでは、と思うのですが……。

しかし、ここでベートーヴェンの弦楽四重奏曲全曲を見てみますと、1つとして「Rondo」という表記の楽章はありません。この事実から推測すると、もしかしたらベートーヴェンは弦楽四重奏曲においてRondo表記は使わない、という信条のようなものがあったのかもしれません(理由は定かではありませんが……)注釈7。

こうしてみてみると、調、テンポや発想標語の変更だけを取ってみても(といっても楽曲や楽章全体に関わる変更なのでけして些細な変更ではないのですが!)、その変更が曲の内部の細かな変更をも導いていると考えさせられます。

それでは次回からは、もっと作品の内部に入って細かな変更を見ていきましょう。

- 楽譜出典(ヘンレ社より利用許諾)

Ludwig van Beethoven. Beethoven Werke. Abt. VI, Bd. 3, Streichquartette I, hrsg. v. Paul Mies, München; Duisburg: G. Henle 1962.

—. Beethoven Werke. Abt. VII, Bd. 2, Klaviersonaten I, hrsg. v. Hans Schmidt, München; Duisburg: G. Henle 1971.

- この点を扱った日本語の文献では以前も紹介しました次の論考があります。土田英三郎「いっそうの普及と名声のために—編曲家としてのベートーヴェン—」『国立音楽大学音楽研究所年報』14(2000):75–95.

- 土田, 2000(ページ番号なし)。

- Steven M. Whiting, “Die Egmont–Musik: Goethe nach dem Original“, Beethovens Orchestermusik und Konzerte, ed. by Oliver Korte and Albrecht Rietmüller, Laaber: Laaber 2013, p. 473

- Cornelia, Bartsch, “Tonarten/ Tonartencharakteristik”, in Das Beethoven-Lexikon, hrsg. v. Heinz von Loesch und Claus Raab (Laaber: Laaber, 2008), pp. 780–782. ベートーヴェンが知っていたされるクリスティアン・フリードリヒ・ダニエル・シューバルトChristian Friedrich Daniel Schubartの著作では、ヘ短調は「深い憂鬱、葬儀における嘆き、悲嘆のうめき、墓地を求める熱望」と説明されています(Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst, Wien: Degen 1806, p. 378)。

- Ludwig Finscher, "Das macht mir nicht so leicht ein andrer nach: Beethovens Streichquartett-Bearbeitung der Klaviersonate op. 14/1“, Mainz, Germany: Schott, pp. 288–289.

- Ibid.

- ベートーヴェン以外の作曲家では、ハイドンの作品33第3番終楽章などRondo表記は使われているので、同時代の作曲家皆がRondoの表記を避けたというのではありません。