16. 職人業的?フンメル版の編曲版

ヨハン・ネポムク・フンメルと言えば、特にピアノ曲の分野で著名な作曲家です。前回の戦略的な編曲作りを考えると、どうやら商才にも長けていたようです。今回はそんなフンメルの編曲を詳しく見ることで、オーケストラ作品をピアノに編曲するとき、編曲者がどのように楽器のデメリットを克服しているのか、またピアノ編曲を通して得られるメリットにはどんなものが考えられるのか、といったことを考えてみましょう。

前の回で触れたロンドンのチャペル・アンド・コーから出版されたベートーヴェンの交響曲編曲シリーズのうち、1827年に刊行された交響曲第5番を例に取り上げましょう。表紙のタイトル全文は次の通りです。

Beethoven’s/ Grand Symphpnies,/ Arranged for the/ Piano Forte,/ with Accompaniments of/ Flute, Violin & Violoncello,/ BY/ J. N. HUMMEL./ Maitre de Chapelle to the/ Duke of Saxe Weimar./ No.

編曲版の表紙の一番下には、同出版社で「フンメルによるモーツァルトの六つの大シンフォニーの同じ形での編曲も手に入る」と宣伝文句めいたことが印刷されています。なんだか、現代のオンライン・ショップの購入ページを思い出させますね。 タイトルの右下にはピアノ・パートのみの値段と「伴奏」パート、つまりフルート、ヴァイオリン、チェロ・パート付きの場合の値段の両方が書かれています。ピアノ・パートのみですと、不鮮明なのですが「8s(シリング)」でしょうか。伴奏パート込みですと「10s/6d(10シリング6ペニー)です。伴奏パートのみの値段は書いておりませんので、セット売りしかしていなかったのか、それとも交渉次第で伴奏パートを後から買い足せたのかはわかりません。周りに伴奏パートを演奏できる人がいたら、ピアノ・ソロとピアノ四重奏の両方で楽しめるセット購入の方がお得に見えます(と、考えてしまうあたり、まんまとフンメルの戦略にはまっている気がします)。

具体的な音楽の方を考えてみましょう。まず、オーケストラのために書かれた音楽をピアノ一台に移すときにはどのような問題が起こると考えられるでしょうか。細かいところまで見ていけばいくらでも挙がってきそうですが、編成に関わる特に大きな違いは楽器の種類の数と演奏人数の違いでしょう。そこから生じる編曲時の問題を示してみると、

- 多彩な音色

- 広い音域

- 強弱法と楽器の増減による幅広い強弱コントロール

- 一つの楽器の限定された音色

- 制限された音域

- ピアノのみに可能な強弱幅

やや大雑把にまとめると、「音のヴァラエティに関して、多彩な変化が可能なオーケストラとは対照的に1台のピアノでは大きな制約がかかる」と言えるでしょう。ここにさらに、ピアノは一人の奏者の指が届く範囲でしか演奏できない、弦楽器の急速なトレモロは難しいなど、楽器の特性に関わるより細かな事柄が加わります。

フンメルの編曲を概観すると、オリジナルの音楽内容を大きく変えるような付加変更はありません。全体にわたって「オリジナルの音楽を再現する」、というコンセプトが感じられます。そしてピアノ・パートだけでオリジナルの主要な音楽要素は充足されており、確かにフルート、ヴァイオリン、チェロは取捨選択できる「伴奏」なのだと納得できます。

とはいえ、ピアノ一つに出来ることは限られます。ですからやはり、以上に挙げた問題、つまりオリジナルの多彩な響きの変化が減じてしまっているところも少なくありません 。

このデメリットを理解するには、ベートーヴェンが交響曲第5番の終楽章で登場させたピッコロに注目するのが分かりやすいでしょう【譜例1】。

(譜例はLudwig van Beethoven, Symphonie Nr. 5 c-Moll, Opus 67, ed. by Jens Dufner, Score of the Complete Edition, Beethoven Werke, Abt. I, Bd. 3, Symphonien III, München: G. Henle, 2015に基づく)

※原曲のホルン、トランペット、トロンボーン、ティンパニのパートは省略しています。

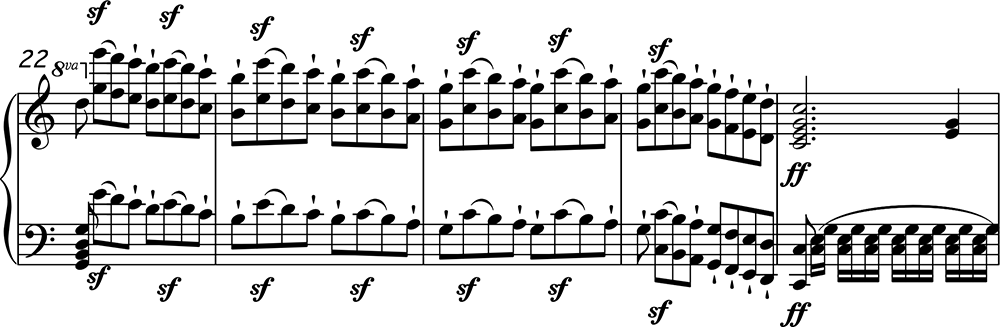

ピッコロは当時のピアノよりも1オクターヴ上まで悠々出せる楽器。ベートーヴェンがこの高音域を活用した工夫は、例えば主要主題群にあります。第22小節からまずヴァイオリンとヴィオラ、そしてファゴットが加わり、次にクラリネットとチェロが……というように、次第に楽器を増やしつつ、下行4音の動機が音域を上下両方向に広げながら重ねられていきます。最後にピッコロとコントラバス、コントラファゴットが参加して高低音域を最大に最高潮に達し、次のフレーズが導かれるのです。

ところがピアノ編曲の方で、フンメルはこの部分を単旋律の左手と右手によるオクターヴの平行にしてしまっています【譜例2】。フレーズの最後で左手がオクターヴ進行に変わることで、唯一、一番最後に低音楽器が加わるのが再現されているだけです。しかしこれも、オーケストラとの違いを考えると致し方ありません。ピアノ片手の単旋律から次第にオクターヴで音を重ねていくという方法もありますが、ヴァイオリン奏者が数人いるオーケストラとは異なり、ピアノの単旋律ではオリジナルの力強さが無くなってしまうでしょう。また音域を広げて行こうにも、両手の広がる幅には限界がありますから、片手で3オクターヴをカヴァーしようというのは無理な相談でしょう。

- フンメル編曲では、終楽章の拍子がAlla Breveに変更されている。

このようにデメリットを全て回避することは不可能です。それでもフンメルは、ピアノだけで演奏するときにかかる制約を緩和しようと色々な工夫をしています。

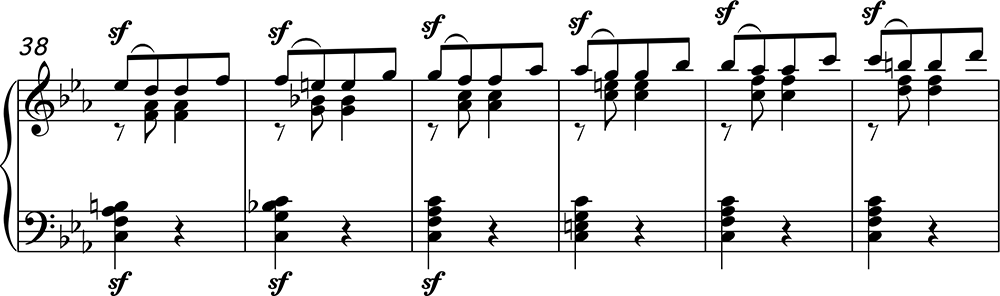

例えば第1楽章の展開部を見てみましょう。第158小節から弦楽器群と木管楽器群が交替で、4音の上行音型を対話のように示していきます【譜例3】。2つのヴァイオリンの音域はそれぞれフルート、クラリネットと同じです。オーケストラでは、このようにモチーフを異なる楽器でやり取りするだけで、鮮やかに音色が変化します。では、この面白味をピアノで再現するには……?

フンメルのとった方策は次の通り。まず彼は、一貫して対声部に徹する低弦をピアノの左手に任せました。こちらはオリジナルと同じく、ずっと同じ音域に留まります。一方動機のやり取りの方はというと、楽器を変えられない代わりに、音域を上下させることで音色の変化を出しています。ピアノ編曲で低い音域に下がるときは、オリジナルのファゴットによる低音の広がりに合わせる目的もあったでしょう【譜例4】。

オリジナルではフレーズの最後に弦と菅の両楽器群が同時にモチーフを鳴らし、ここで二つの響きが重なり合います。ピアノ編曲ではどうなっているかというと、高低の音域に交替で鳴らされていたモチーフが、最後はオクターヴで重ねられます。すなわちフンメルはオリジナルに忠実に、モチーフに与えられた異なる響きを、最後に統合しているのです。

またピアノとオーケストラの楽器の特性の違いを考慮した変更もあります。第1楽章移行部の終わりで提示部の最初のクライマックスになりますが、ここではヴァイオリンが主要動機により下行していく背景で、管楽器と低弦が和音を4小節にもかけて延ばし続けています【譜例5】。ピアノ編曲で対応部分の伴奏を見れば、低音が4分音符を刻み、上声部は8分音符のトレモロになっており、パッと見るとオリジナルを大きく変えてしまったように思われます。しかし、本当にそうでしょうか。

当時のピアノは現在のピアノよりも音の減衰が速く、残響もモダン・ピアノほど長く残りません。ですからオリジナルのような数小節にわたる和音を、指示された通りのフォルテないしはフォルティッシモで(オーケストラの迫力を感じさせながら)長くのばすことは難しいでしょう。しかし上にあげたフンメルの変更の通りに弾けば、強弱を保ったままで同じ和音を持続させることができます。そしてフンメルによるダンパー・ペダルの指示。これがミソでしょう。ダンパーを上げっぱなしにすれば、トレモロによって違うタイミングで鳴らされた音同士が互いに混じり合い、同時に鳴らした和音が持続するのにより近づけることができるとフンメルは考えたのではないでしょうか。つまり一見オリジナルから離れてしまったようなこの変更も、楽器の特性を熟知していたからこそ、と考えられるのです。

以上の編曲テクニックは、オリジナルの醍醐味をどれほどリアルに模倣できるか、編曲者のセンスが光るところです。音楽の楽しみとしてはこの点が特に重要ですが、楽譜から得られる「情報」として、編曲はこの他にも色々と教えてくれそうです。例を引きながら、どんな情報が引き出せそうか、その可能性を考えてみたいと思います。

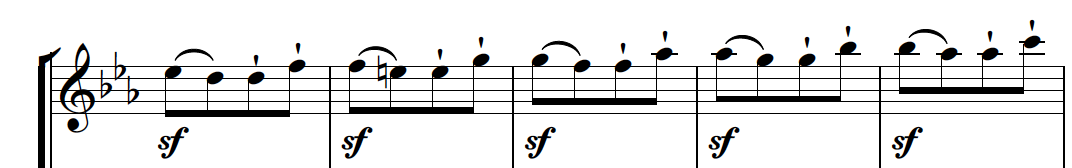

編曲の中に多く見られる付加のタイプの一つは、アーティキュレーションの追加です。交響曲第5番では冒頭の「運命」モチーフが色々なところに現れますが、この運命モチーフに対して、学術的な批判校訂楽譜においてあまり多くのアーティキュレーションは書かれていません。例えば第1楽章第44小節から下行するファースト・ヴァイオリンによる4小節のフレーズ。これは批判校訂版も、ベートーヴェンの自筆譜も、ブライトコップフ・ウント・ヘルテル社の初版譜 パート譜および1826年の初版総譜もアーティキュレーションなしです。

ところがフンメルの編曲では、下行モチーフ4小節の一部分にスタッカートが、最後のフレーズでは原曲の直前部分(第38小節〜)と同じスラーが加えられています。似たように、先に例に出した展開部第158小節以降でも、フンメルは4音モチーフにスタッカートとスラーを加えています。さらにここでは低弦の連桁もほぼ統一的に分断され(校訂報告によれば、もともと冒頭モチーフから派生した8分音符4音の動機の連桁の書き方にはベートーヴェンの自筆譜・出版譜共に不統一だったようです )、それによって上行4音と下行4音のモチーフが対であることが、視覚的にもわかるようになっています。

このフンメルによるアーティキュレーションには、様々な意味が考えられます。第一に、フンメルが編曲を作るための下地にしたオリジナルの楽譜がどの会社の出版譜なのか分かりませんから、もしかしたら下地になった楽譜のアーティキュレーションを踏襲したのかもしれません。第二に、フンメルが耳で聞いたオーケストラの演奏法だったのかもしれません。いえいえそうではなく、フンメル自身が楽曲を分析し、諸々のモチーフ間の関係を考えた上で「こう演奏するべきだろう」と判断を下したものかもしれません。いずれにせよ編曲で新たに加わったアーティキュレーションは、翻ってオリジナルの演奏解釈についての一つのヒントを与えるのではないでしょうか。また受容の問題から言えば、当時の人々が交響曲第5番をどのように演奏していたのか、演奏習慣について考える材料も提供してくれそうです。

編曲者フンメルは当時それなりに名の知られた作曲家です。ピアノ曲でもなかなか面白い楽曲を書いている彼の編曲は、ピアノ作品の創作テクニックを学ぶのにも役立ちそうです。

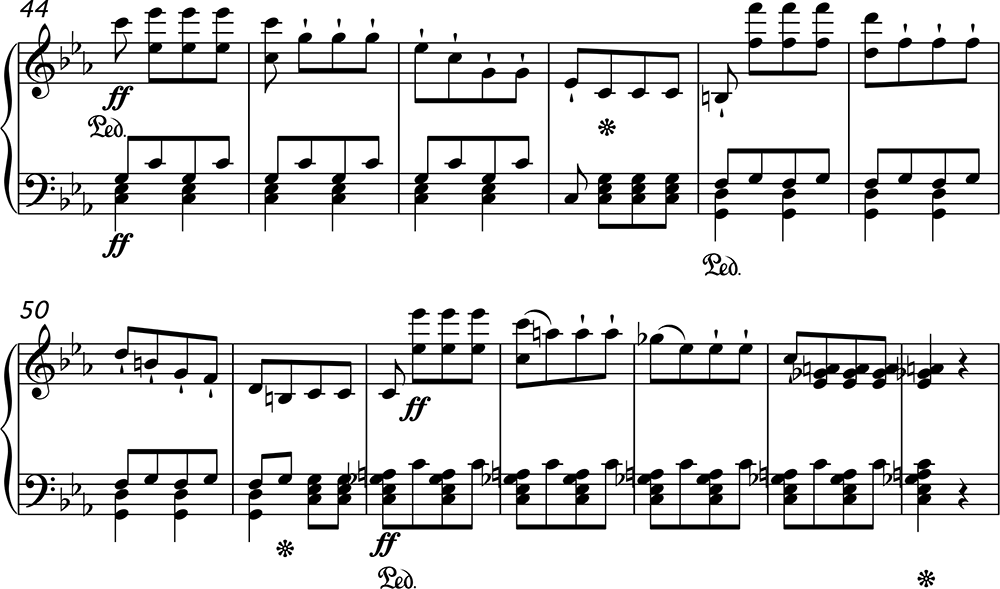

オーケストラと言えば、管楽器が吹き鳴らし弦のトレモロが連続する大迫力の響きが醍醐味の一つ。交響曲第5番にも、溢れんばかりの勢いを持つトゥッティが随所にあります。先ほど取り上げた第1楽章移行部(第44小節〜)もその一つ。ピアノ編曲では左手のトレモロとペダルが力強く持続する和音を再現していました。他にも紹介したい例は数多ありますが、交響曲第5番でオーケストラの力強さが光るところと言えば終楽章が挙げられましょう。冒頭の華々しいトゥッティは、しばしば「勝利」になぞらえられる終楽章の曲調を代表的に示します。

フンメルのピアノ編曲では、両手ともに限界に近い4音の和音を重ね、当時のピアノの鍵盤の全域近くをカヴァーしながらペダルを踏みっぱなしにして共鳴を増し、この勇壮な出だしを再現しています。そしてオーケストラでは低弦のトレモロによって実現される推進力は、上行するピアノの分散和音で補われます。続く小節も分厚い和音とオクターヴ進行を連続的に使いながらオーケストラの音を模しています。

オリジナル→編曲という順で見ると、オーケストラの再現をするためであるからフンメルの処置はごく当たり前、とさらりと受け流されてしまうかもしれません。それはもっともなのですが、少し角度を変えて考えてみましょう。例えばピアノ曲を作るとします。曲の一部にオーケストラのような響きをもたせたいと思った時に、何を参考にしましょうか。オリジナルのピアノ作品を参考にするのも悪くありませんが、もっと管弦楽をダイレクトに表すような書き方を学べないものか……そんな時、こうしたフンメルの編曲テクニックが、ひょっとしたらヒントになるのではないでしょうか。そんな例が実際にあったかどうかは不明ですけれど、他の編成を再現した編曲を研究することによって、オリジナルのピアノ曲に多彩な響きを組み込むテクニックを身につけることができたかもしれません。

ここまで、フンメルによるオーケストラ作品のピアノ編曲技法について、ごく僅かなファクターを選んで考えてきましたが、こうしてほんの少し見るだけでも、編曲のデメリットだけでなく様々なメリットが浮かび上がってきます。

まずフンメルの編曲は、オリジナルの比較的忠実な再現という形から、オリジナルを手軽に楽しむ便利なツールになります。これは純粋に作品受容や演奏の「楽しみ」に利するメリットと言えましょう。

しかしそれだけではなく、「研究」の立場から見ても編曲は考察の源泉になりそうです。編曲を通して当時の作品普及・受容を調査する端緒も得られるのではないでしょうか(先のアーティキュレーションの追加についていえば、当時市場に出ていた出版譜と初版譜の「異文」の存在(フンメル編曲と同じアーティキュレーションをつけた楽譜が売られていたのか?)、当時の実践における第5番の演奏方法(演奏者達の作品解釈の現れ?)、はたまた編曲者(ここではフンメル)自身のオリジナルの解釈などが考えられます)。

そして「創作者」の立場に立ってみると、オーケストラ「的」音響をオーケストラ以外の編成で実現する方法など、他者の編曲テクニックはオリジナル曲を作る参考にも役立てられるでしょう。

さて、今回はまずピアノ編曲のみを考察しましたが、フンメルが経済戦略としてとった(?)ピアノ四重奏編曲版ではどのように音楽が変わるのか、次回はそちらを見てみましょう。