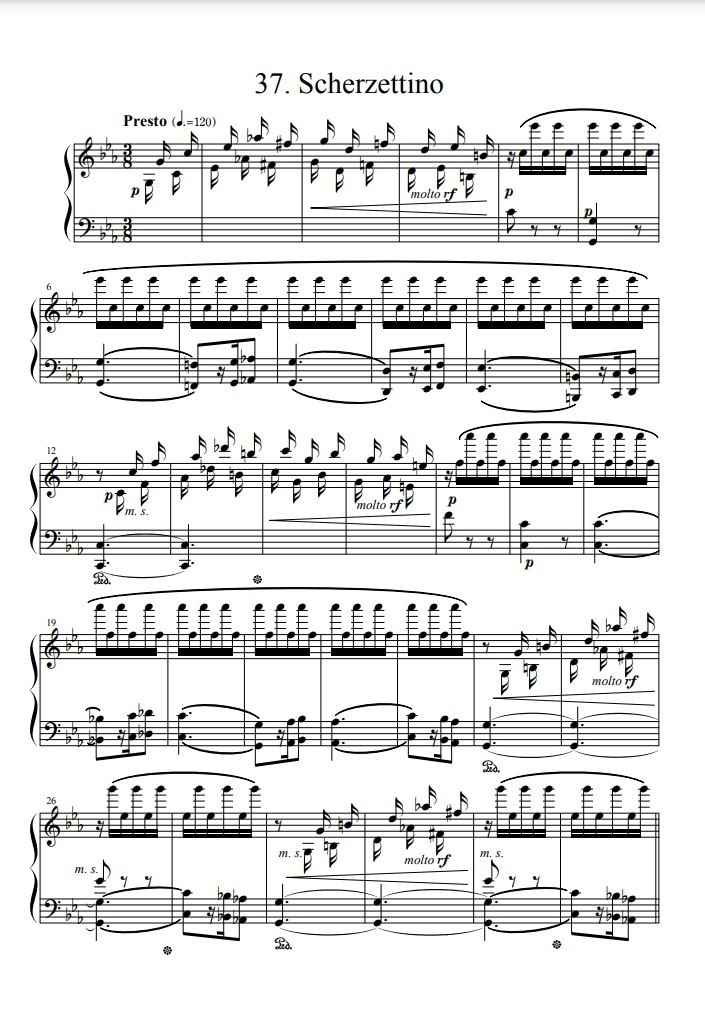

第37回「小さな小さなスケルツォ」

形式というのは考えてみると不思議なものです。誰かが最初からこうと決めて作ったわけではなく、時代とともに少しずつ変化したりもする。守らないと物を知らない奴だと思われるけれど、ガチガチに守っているだけだとそれはそれで無能だと受け取られもする。

音楽にもやはり多くの形式があって、作曲家は誰でもそれらを学び、気にしながら曲を書くことになります。ただし、それが単なる枷であり、作曲を窮屈にするものだと考えるのはちょっと違う。どのように形式を守るか、あるいは発展させるか、はたまた破壊するか。作り手にとって、そのアプローチの仕方が意思表示の手段となる。形式そのものが、作品に意味内容を盛り付けるための土台として利用できるわけです。

受け取る側にとっても、形式に関する知識は役に立つ。大規模なソナタを聴くときなど、ソナタ形式について知っているのと知らないのでは理解の速度も深度も大違いでしょう。作曲家がどの部分に重点をおいて曲を組み立てているのか、受け手はどのモチーフに注目して聴けばよいのか、そんなことが形式という翻訳機を通して見えてくるわけです。

形式というのは、ある程度の規則性を保ちつつ作品に厚みと深みを与えるためのルールでもある。人に美しい、面白いと感じさせるものは、必ず適度な法則性と適度な複雑性を兼ね備えています。同じ構造が整然と並んでいるだけではつまらないし、完全なカオス状態ではぐちゃぐちゃで全くわけがわからない。

自然の有様、生命の有様について「カオスの縁」などという言葉で表現します。これは複雑怪奇でいっけん混沌としているけれど、何らかの構造は保たれた状態を指すわけですが、この秩序と混沌の境目にこそ、この世がこれほど豊穣であるわけが隠されているらしい。音楽だって、このカオスの縁に位置する存在だと考えて間違いありません。

作り手と受け手の相互理解のための足がかりであり、作曲家が表現の幅を広げるための支えでもある形式。ひとたび確立されれば、それが時とともにより複雑化し、精緻化し、拡大していくのは自然なことでしょう。作り手はどんどん新たな工夫を凝らして楽しむし、受け手は「そう来たか」ってなもので貪欲に形式の新たな側面を求め続ける。

アルカンは、今回取り上げた「小さな小さなスケルツォ」で、そんな形式そのものに対するユーモアたっぷりの実験を行っています。形式とはどこまで縮小できるのか? どこまで肉をそぎ落とせるのか? その形式を支える骨格はどこにあるのか?――そんな実験。

この「小さな小さなスケルツォ」をリサイタルのアンコールで取り上げたことがあるのですが、そのときは弾き終わったときに笑いが起きたものです。曲の激しさと、その割にあまりにもあっという間に終わってしまう短さがユーモラスな印象を与えたのでしょう。そしてその印象はきっと正しい。アルカンにとっては何だってユーモアの種になってしまうんです。

ちなみにこの曲、演奏時間は1分に満たない小品ですが、スケルツォとしての要素はきちんと保持されている。激烈な主部、レガートのトリオ、密やかな再現、燃え上がるコーダ。主部とトリオ部分とのモチーフが共通していて区別が難しいなど、構成の緊密さは少々損なわれていますが、それはむしろここまで短く音楽をまとめるための一流の工夫であって、組み立ての失敗などではありません。スケルツォという形式のミニチュアとして、この曲は実に精巧にできていると思いませんか?

わずか1分できちんとスケルツォっぽさを表現することは、アイディアだけでは不可能です。小品を作る際のアルカンの腕前がいかに優れているか、改めて認識させてくれる1曲と言えましょう。複雑さや巨大さで腕前を見せつけるのではなく、そのギリギリのそぎ落とし加減や曲の小ささで腕前を見せつける。アルカンはやっぱり特別な作曲家です。

演奏にあたっては気が抜けない曲。立派なスケルツォを演奏するときと同じだけの激しい情熱が必要とされます。 "molto rf" と "p" の落差はいくらやってもやり過ぎということはありません。10度のトレモロは、素早く、かつ軽い音で。1小節6つの音がひと塊であるかのように意識できると、弾きやすいでしょう。最後の和音の連続は指でキュッとつかむ動きを意識して、歯切れよく鳴らしましょう。

それではまた次回、『あなたに常に天の恵みのありますように』にて。

エスキスの楽譜が出版されました。 購入ページ