ピアノ指導と「AI」~活用例と今後の展望~

AI技術の発展はまさに日進月歩です。今回の記事では、ピアノ・音楽指導でも使われ始めたAIの活用場面をうかがうとともに、新しいツールを使う意義や将来予想を試みます。

ピアノ指導におけるAI活用の基本的な考え方

生徒さんと対面して、体と楽器の物理的な特性や個々の性質・性格をふまえた指導を行い、信頼関係までも築けるのはもちろん人間だけです。AIとは人間と錯覚するような対話が可能ですが、指導の質を高めるための「補助・拡張」ツールとして位置付けることは前提の考え方となるでしょう。

AI利用には注意が必要な側面もありますが、まずは取材から見えてきた、ピアノ指導に使う上での主なメリットを挙げてみます。

- 時間の節約

準備や資料作成の効率化

- 教材の多様化

生徒に合わせたカスタマイズ

- 客観的な分析

演奏の評価や改善点の提案

ここからは実際に活用を始められた指導者の方々の事例をみてみましょう。

後藤ミカ先生の場合:教材づくりの助手&相談相手として

後藤先生がお使いのツールは主にChatGPTです。ご友人から「新しいスマートフォンとChatGPTの相性が良さそうだ」という情報をお聞きになったのが、本格的な活用のきっかけとなったそうです。

レッスン準備でのAI活用

手始めにグループレッスンの内容構成についてAIに提案を求めてみました。「思ったよりも具体的な内容が得られました。ただし、情報の量が多すぎることがあるため「プロンプト(AIへの指示文)」を工夫する必要がありますね」とのこと。

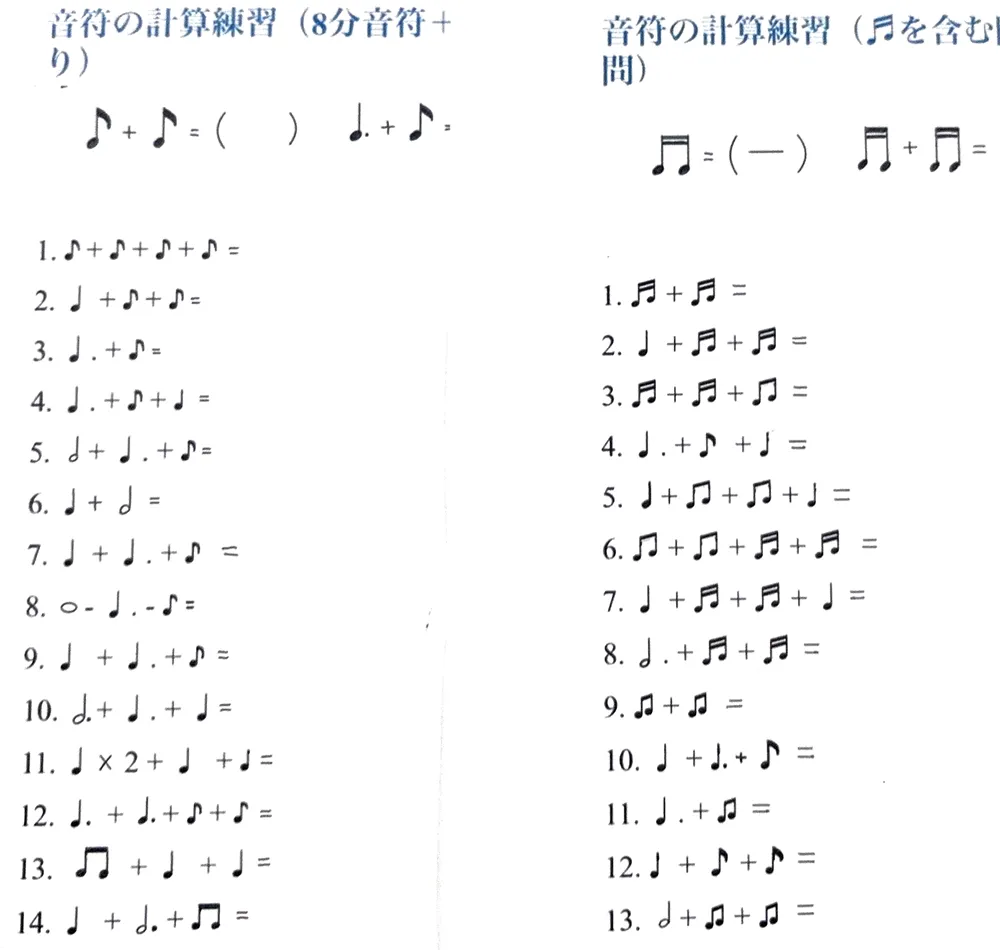

また音符の音価を勉強するための計算問題をAIに作成させています。「8分音符や付点四分音符などを含む問題を作成させました。AIが音符のフォントや絵文字を活用しています。子ども向けの教材としてさらに整備していきたいです」と将来の展望につながるお話も。

AI活用の課題と展望

AIへの期待と同時に「自分の思い描くイメージを正確に言葉にして伝えることが難しい」という課題も感じています。「AIの出力には『魂が入らない』と感じる部分があり、最終的な仕上げは人間が行う必要がある」と人間の感性の大切さも強調します。

「子どもがいる限り、ピアノ講師の仕事はなくならない」と語る後藤先生。AIを活用しながらも、言葉を超えたコミュニケーションもあいまって生徒に影響を与える、指導者としての意義を大切にされています。

斉藤ちづる先生の事例:人生が変わる「時間創出」&怖さを感じる面も?

ピアノ教室と学習塾の運営を両立する斉藤先生にとって、AIはまず「時間の足りない状況を助けてくれる存在」です。「書類作成やレッスンの準備などで睡眠時間を削るしかなくなり、家族にも心配をかける状況になってしまい…そんな時にAIが登場し、もしかしたらこの両立を続けられるのではないかと思ったのです」「長年続けてきた演奏の仕事もAIによる時短のおかげで続けられそうです」と、人生の大事な一部分をAIのおかげで「諦めなくてよくなった」と感じられているそうです

ピアノ指導での具体的活用例

まずは指導や審査などで必要となる楽曲情報の下調べで、大いに助かったそうです。

またchatGPTに対して「あなたはプロでベテランのコンクール審査員です」と役割設定をしたうえで生徒の演奏動画分析をさせてみたところ諸々の気づきが得られたそうです。「音楽の形式的な指摘など、自分では気づかないけども『確かにそうだ』と思える部分がありましたし、自分では使ったことがない文章表現もあって新鮮です」と語ります。

AI時代の新たな課題

AIが普及する中で「小学1年生の子がコンペの曲調べにAIを使い、曲のイメージ画を描く宿題をAIにさせてきたことに驚きました。指導者としてストップをかけるか否か、線引きをどうするかが非常に難しいと感じています」と新たな課題にも直面されています。

AIにできないこと、人間しかできないことについては「子ども達が一生懸命階段を登ろうとしているのを助けてあげる、そういった部分については、やはり人間である指導者しかできないと感じます」と指導者の価値を再確認されています。

駒﨑達也先生の見解:AI時代のピアノ指導の可能性と課題

駒﨑先生は中国の音楽教育現場で2010年代からAIが活用されてきた実態をご存知で、コンクールを目指す学生によるAI活用など、先端的な活用の現場にも関わっておられます。そんな駒﨑先生は「AIがあらゆる生活領域に入ってきています。ピアノ教育においてもAIの可能性を正しく理解し、活用していくことが求められると思います」と語ります。

AIを活用する理由

「ピアノ教育の分野でも、近年AIの活用が急速に進んでいます。新型コロナウイルスの影響で対面での指導が難しくなったことや、AI技術の急速な発展により、ピアノ教育のあり方にも変革が求められる時代に入ったと感じています」と時代背景を説明されました。

AI活用の具体例と利点

「活用場面は多岐にわたりますが、既にスマートフォンのアプリ等で日々の練習を支援するツールなどの普及が進んでいます。例えば、ミスを繰り返す箇所や演奏が止まりやすい部分をAIが自動的に分析し、フィードバックを与えてくれます。今後は生徒一人ひとりに合わせた練習メニューの自動作成も可能です。これらのことによって指導者としては表現力の指導や音楽的な対話にレッスン時間の多くを充てることができ、生徒の個性や感性をより深く引き出せるようになります」「(中国では)コンクールの審査員による採点傾向などの情報に基づき演奏スタイルを提案するようなAIツールが研究機関内に存在しており、国際コンクール出場者の多くは利用したことがあるでしょう。」

AI活用の懸念点

懸念点も指摘されています。「思考力の養成という点で、『弾けない』とか『いつも同じところで止まってしまう』といった時に、生徒自身が『どうしてなのかな』と考え、気づきを得るという循環が大切です。AIが単に『これが答えだよ』と示すだけでは、人の試行錯誤というプロセスが軽視されかねません」

また「模範解答に合わせるだけでは『金太郎飴』のような演奏になってしまう」との懸念も。「自分がやりたいことを表現するために、AIとどう関わるかという姿勢が大切」と強調されています。

将来展望

さらに教育格差の解消という点でも「AIが出てきて一番良かったなと思うのは教育格差の解消です。より気軽に学べる環境が整い、コストの面でも学習者の負担が少なくなることで、日本を代表するアーティストがより生まれやすくなるかもしれません」と社会的意義を見出されています。

まとめ:AIとピアノ指導の未来

後藤先生による「相談相手」としての活用事例からは様々な工夫によって多様な指導方法が発明される未来が見えてきました。斉藤先生による「時間の創出」のエピソードからは、AIが生活、ひいては人生の質にまで影響を及ぼす可能性があることが分かります。駒﨑先生に紹介していただいた中国の先進的な事例には驚く方も多いのではないでしょうか。そして「教育格差の解消」という視点からは、AIの適切な利用が、音楽・ピアノ指導の価値を高める可能性を感じられるのではないでしょうか。

AIが「できること」は多岐にわたりますが、それを知ることで「人間にしかできない指導」の価値が浮き彫りになるのかもしれません。