歴史的ピアノへのアプローチ~ショパン国際ピリオド楽器コンクール優勝者をお招きして~

林川崇(演奏会員)

2019年6月10日 国立音楽大学講堂

昨年の第1回ショパン国際ピリオド楽器コンクールは様々な点で大きな話題を呼んだが、その優勝者トマシュ・リッテルが6月に来日。コンサートの他、国立音楽大学講堂で歴史的ピアノについての講義を行い一般にも公開された。日本とポーランドの国交樹立100周年に当たる今年、偶然にも全く同時期に、ポーランドからは真正な伝統音楽を継承して演奏するグループも来日してツアーを行っており、改めてショパンについて考える絶好の機会となった。

話を戻すと、講演で使用した楽器は、国立音楽大学楽器学資料館が所蔵する1848年製のプレイエル、ちょうどショパンが亡くなる前年の楽器で、製造番号は14740、ピッチはA=427Hz。資料館の話によると、あくまでも展示資料として所蔵しているものであり演奏用の調整はされていないとのこと。しかも当日の天気は大雨であり、観客の中には楽器のコンディションを心配した人もいたであろう。リッテルも「扱いは難しかった」と語っていたが、演奏はそれを全く感じさせない見事なものであった。

まずリッテルは「自分もまだ皆さんと同じ学生(モスクワ音楽院在学中)なので堅苦しくはしたくない」と挨拶した後、ショパンのポロネーズ嬰ト短調、4つのマズルカOp.33の第1、2番を演奏。ポロネーズで、同じフレーズを繰り返すたびに強調する音や間の取り方が違い、しかもそれが繊細に行われている点、ニ長調のマズルカで、速めのテンポで伴奏もさほど抑えずに弾くものの決してうるさくならない点(そのため、筆者には田舎風の賑やかな雰囲気も思い浮かべられた)などが特に印象に残った。

演奏の後はいよいよレクチャー。一口に「歴史的ピアノ」といっても様々ということで、まずはピアノの誕生から発展について話を始める。例えば、モーツァルトが愛用したアントン・ワルターはショパン時代のプレイエルよりさらに楽器が小さかったこと。楽器の発展のために様々な工夫がなされたこと。例えばペダル一つとっても、現代のグランド・ピアノにはない弦とハンマーの距離を縮めて音を小さくするペダル、弦とダンパーの間にフェルトを挟んで音を柔らかくするペダル、踏むとベルとシンバルが鳴るペダル、などが当時作られたこと。そして何よりオーストリア、イギリス、フランスなどで全く楽器の特徴も異なっており「これらを説明するには少なくとも5台の楽器を舞台に並べることが必要」とのこと。そして歴史的ピアノは楽器の個性も一台一台が異なるので、それぞれの楽器に応じたテクニックが必要になる、と語っていた。ただし少し補足させていただくと、確かに実際モダンピアノ一台一台は歴史的ピアノほどの聴感上の差異はないが、それでも練習と本番で楽器が違うため、時には身体の使い方から変えて弾く必要があったことは、筆者を含めて経験した人も少なくないだろう。

ここからモダンピアノと歴史的ピアノの違いに話が移る。現代のスタインウェイはフレームが金属で出来ているが、当時のプレイエルは木で出来ている点。モダンピアノは弦が交差して張られているが、歴史的ピアノは平行に張られている点。といった構造上の話から始まり、音域によって音色が大きく異なり、高音、中音、低音がまるで3人の歌手のように響きが違う、さらには一音一音がselective(通訳の人も困っていたが、この場合「一つ一つの音が精選されている」から敷衍して「一つ一つの音に個性がある」という意味か?)という点に話が及んだ。そしてスタインウェイでは音が丸く膨らんで伸びるため一つ一つの音を響かせるのに時間がかかること、プレイエルは立ち上がりがはっきりしていて減衰が速いということ。演奏に際しての注意として、モダンピアノでは鍵盤から急に手を離すと首を絞められたように(アクションを交えて話していた)唐突に切れるので離し方に気をつけなければならないが、歴史的ピアノでは素早く指を上げても余韻が残ることを、実際にピアノを弾き比べて説明していた。なお、これはリッテルが言っていたわけではないが、チェンバロや歴史的ピアノの演奏家の中には、そのことを理由に、モダンピアノで古典派を弾く際に「巧みにペダルを使って響きを付けるべき」と主張する人もいることを付記しておく。

次にリッテルが歴史的ピアノを始めたきっかけについて語る。そもそも歴史的ピアノを始めたのは、過去の作品をモダンピアノで弾いてもしっくりこなかったことが、歴史的ピアノで弾いたら理解できたからとのことであった。「皆さんも経験あると思いますが」と前置きした上で「モダンピアノの演奏家の多くは、バッハではペダルは…、モーツァルトの様式は…、などの決まり事を前に恐れをなしてしまうことが多い」と言った後それに対して、歴史的ピアノで弾くことで「こう弾くとよいのでは?」と楽器がアドヴァイスをくれて、まるで作曲者と会話しているような感覚がする、作曲家の使った楽器を弾くことで何が出来ることで何が出来ないことかがよくわかる、とのこと。そしてここからが歴史的ピアノを弾く上だけでなく、全ての音楽家にとって重要なことだが「知識があるだけでは駄目で、アーティストはそこから得たものを自分のフィーリングを通して、音楽として表していかなければならない」と語っていた。

そしてコンクールに参加してみての感想。まずは楽器について、コンクールでは歴史的ピアノ20台用意されその中から審査員が5台を選定、コンテスタントはその中から使用する楽器を選ぶことになったが、ウィーン式(グラーフ、ブッフホルツ)、イギリス式(ブロードウッド)、フランス式(プレイエル、エラール)と個性も様々であり、各々が自分の解釈を伝えるためにどの楽器が相応しいか決めるのに多様な選択肢があり、それがとてもよかったということ。また本選で「18世紀オーケストラ」と共演するに当たり、繊細な音のする歴史的ピアノがオーケストラに埋もれないか不安があったが、当時の楽器と編成で共演することにより、よく欠点が指摘されるショパンの協奏曲のオーケストレーションについても決して悪いものではなく、むしろ室内楽のように響きオーケストラとの対話もできることが確認できたことを語っていた。なお、蛇足かもしれないが、やはりオーケストレーションが弱いとよく言われるシューマンの交響曲についても、当時の編成と楽器で演奏した所、スコア通りでバランスよく響いたと報告している指揮者がいる点も付記しておきたい。

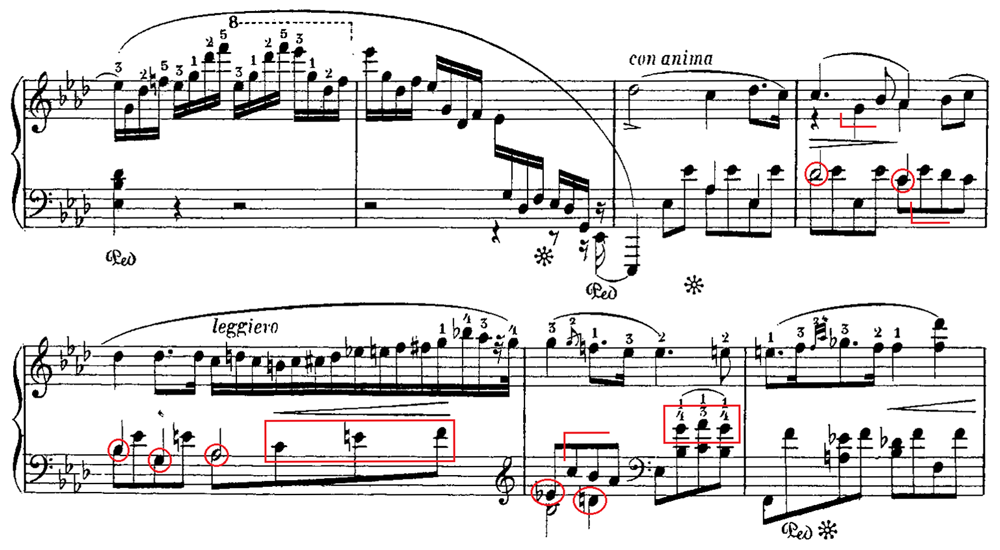

そこから話題を変えて、多くのピアニストにとって最大の関心事の一つであろうショパンのスタイルについて話す。リッテルによれば、ショパンを弾く上で大切なのは語るように歌うということである。ショパンはイタリア・オペラに傾倒していて言葉と音楽との関係に関心があったこと。フレーズを息長く取るのではなく細部が大切であること(とリッテルは説明していたがこの表現は誤解を招きかねない。これは筆者の解釈だが、内容から考えると「単にフレーズを息長く取るだけでなく細部も大切である」ということを言いたかったのだと思う)。話す際には全てのシラブルを均質には話さず自然と強弱や長短が出るのと同じように、演奏において細かいニュアンスの違いを出すことが大切であるということ。そうした細かいディテールによって長いフレーズが作られるということであった。その説明として、ピアノ協奏曲第2番の第1楽章の一部を演奏。右手の旋律ではモチーフ毎にテンポが細かく揺らぎ異なったニュアンスが付いていて、同時にそれが細切れになることなく積み重なって長いフレーズを形成していた。また歴史的ピアノでは複数の声部を異なったアーティキュレーションで弾き分けることができるとも言っており、確かに普通「メロディー+伴奏」に聴こえる所が、伴奏音型や内声もそれぞれ独立した声部として対位法的に聴こえていた。もしかすると、これらについては文で読んでもわかりにくいかもしれない。実際、筆者自身デモンストレーションを聴いて理解できた。そこで、せめてもということで実際に弾かれた箇所を筆者なりに副声部を分解して例示してみたい(記号の違いは便宜上のもので、それ自体に意味はない)。演奏を再現するのは不可能だが、ポリフォニックなイメージが少しでも湧けば幸いである。

そしてショパン自身の演奏に対し当時から「弱過ぎる」と批判する人がいた話をし、ショパンの演奏は現代の人が聴いたらどのように写るのか、現代の演奏はショパンにはどう写るのか、という問題提起。そこで同じくピアノ協奏曲第2番の第2楽章の一部をプレイエルで繊細に演奏。同じ事がスタインウェイで出来るのかという疑問を投げかけて前半の話は終わった。

そして質問コーナー。学生からの質問が2点あった。

まず一つ目の質問「歴史的ピアノを弾く上で大切なことは?」に対してリッテルは、練習の時にリラックスして、耳をオープンにすること(つまり自分の音を注意深く聴くこと)、手を良く見ること(フォームを意識するということか?)、と言っていた。勿論これについても、歴史的ピアノのみならず、モダンピアノ、さらにはあらゆる楽器の練習において肝要であることは言うまでもない。

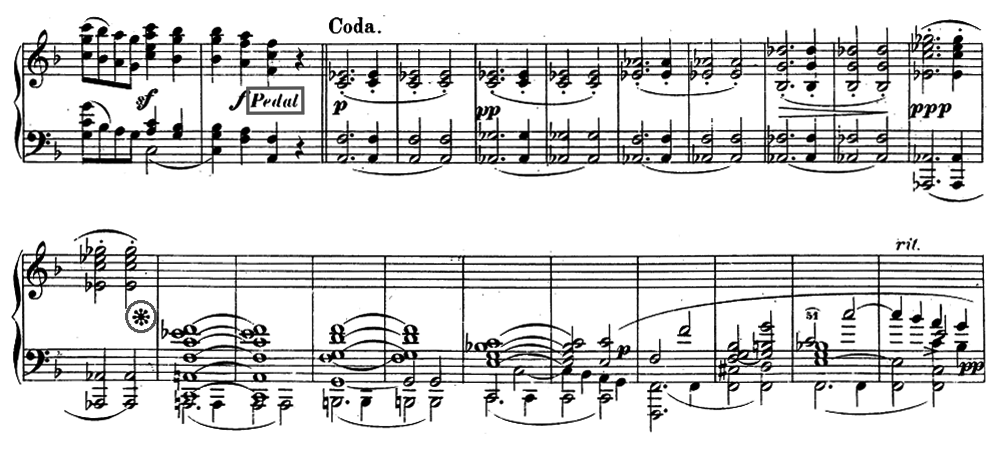

もう一つは「ショパンの作品にしばしば出てくる長いペダリング(筆者注:前奏曲第16番などに出てくる)は現代のピアノだと濁るが当時のピアノではどうだったのか?」という質問。リッテルが少し考えて思いついた例は、ショパンではなくシューマンだったが、幻想小曲集Op.12の第8曲「歌の終わり」のコーダを楽譜通りにペダルを踏みっぱなしでスタインウェイとプレイエルで弾き比べ(譜例参照)。当日のスタインウェイは調整が良かったのかハーモニーが完全に混濁しきることはなく、その点リッテルも弁解していたが、要は当時のピアノでは楽譜通りのペダリングで混濁することなく、霧がかかったような効果を出せるということである。

休憩の後はピアノ科が対象になり学生も入れ替わる。はじめに修士二年生による歓迎演奏として、シューマンの「トロイメライ」とショパンの「バラード第4番」がプレイエルで演奏された。

そして再びリッテルのレクチャー。内容自体は前半と被る部分も多く、新たに書くことは少ないが、演奏同様2回目は話の進め方や細かいトピックに変化を付けていたのでその点記してみたい。

まず、ピアノの誕生から発展について、プレイエルの音色の特徴について、またショパンのスタイルについて説明。その流れで「ショパンの話し言葉を体得する事が大切」ということも語った。

そして歴史的ピアノではどのようなことが出来るかという話に。前半でも触れた各々の声部を弾き分けることが出来るというトピックから、例えばバスを強く響かせても上声を掻き消すことがないという話に、更に声部同士のバランスを変えても弾けるので、歴史的ピアノで弾くことによって聴きなれた作品からでも新たな声部を見つけられるとのこと(筆者注:声部同士のバランスに変化を付ける表現方法は19世紀生まれのピアニストの録音には頻繁に見られる)。その例として、歓迎演奏でも弾かれたバラード第4番から演奏。現代の多くの演奏で声部同士が混濁している箇所だが(譜例参照)、あえて右手の内声を大きく弾いても、主旋律を掻き消すこともなくバランスが崩れない。

その他、ピアノの練習と言うと重労働のイメージがあるかもしれないが歴史的ピアノの練習ではリラックスすることが大切と再び語り、ショパンが少年時代には非常にタッチの軽いウィーン式のピアノ(グラーフやブッフホルツ)を弾いていた話をして、実際にこの時代のショパンがそのようなピアノで作曲した例として再び嬰ト短調のポロネーズ(確証はないがショパンが12歳ないしは14歳の時の作とされる)の冒頭を演奏。講義の冒頭で弾いたのとはまた異なった弾き方をしていて耳を惹いた。

そして、学生からの質問コーナー。

まず「ショパンは、プレイエルの第二響板を閉じた時の響きを好んだと言われるがどんな音がするのか?」との質問に対して、実際会場のプレイエルにもあった第二響板(普通の響板の下にある一回り小さい響板)を閉じて、ノクターン第13番の再現部を少しだけ演奏。よりソフトでくぐもった音になるのがはっきり聴きとれた。因みにこの箇所、楽譜にはppとあるので、弾いている方も感情が高まりやすい箇所とは言え、ほとんどの人が強く弾き過ぎていないだろうか?

「リッテルさんにとってショパンの話し言葉とは?」という問いには、ショパンの話し言葉はショパンの話し言葉、楽譜に細かく書かれた事を当時の楽器で試していくことによって一つ一つ読み解いていくもの、と語っていた。そして自らの解釈の説明としてポロネーズ第1番の中間部を演奏。ここでは一音だけに対してディミヌエンドの松葉(とリッテルは言っていたが長いアクセント記号と説明されることが多い。譜例参照)が付けられた例が見られるが、リッテルはその音に時間をかけて、つまり音価より少し長めに弾くと解釈していると語った。なおショパンはこの記号を多用しているが、これは同時代の他の作曲家にも見られるものである(エキエルはこの記号の意味を表情のアクセントだと説明しているが結果はそう遠いものではないだろう。また原典版と称していても通常のアクセントに変えられている版があるので注意が必要)。

最後に「歴史的ピアノを学ぶことで得られるものとは?」。耳の中にサウンドのコレクションが増える、そして様々な楽器に順応できるようになる、とのこと。総括に相応しい質問と答えだろう。

そしてポロネーズ第2番が演奏され講義は締めくくられた。

かつて、晩年のグレン・グールドは、バッハをピアノで弾くことについて論議したテレビ番組の中で「ショパンをモダンピアノで弾くことに対して誰も異を唱えないが、現代のピアノとショパンの時代の楽器には非常に大きな違いがある。当時のプレイエルを弾こうという動きがないのは疑問に思える」と語った。現在は時代も変わりプレイエルやエラールによるショパンのCDやコンサートは珍しいものではなくなった。そして海外ではピリオド楽器によるオーケストラのレパートリーは20世紀音楽にまで下って来ているばかりか、それに伴い、彼らの主張に対して、作曲者やその周辺人物による録音とのスタイルの乖離を論拠に疑問を呈する動きすら既に起こっていると聞く。とは言えバッハがチェンバロを使っていたのと同様、ショパンがプレイエルやエラールで演奏や作曲を行ったのは事実である。

ショパンの存命中に誕生し、しかも長生きしたためにショパンを録音(ピアノ・ロールを含む)出来たピアニストに、テオドール・レシェティツキ(1830~1915)、カミーユ・サン=サーンス(1835~1921)、フランシス・プランテ(1839~1934)、ルイ・ディエメール(1843~1919)、ヴラディーミル・ド・パハマン(1848~1933)といった人がいる。彼らはまさしくピアノが大きく変化した時代を生きた人たちであり、確かに録音時にはモダンピアノに近い楽器を弾いてはいるものの、教育を受けたのはそれこそ講座で使われたプレイエルのような楽器だったのは疑いようがない(特にサン=サーンス、プランテ、ディエメールはフランス人なので尚更である)。彼らは、リッテルの言うところの「サウンドのコレクション」が歴史的ピアノそのものから蓄積されていった人たちであり、今を生きるピアニストは皆(勿論筆者も含む)モダンピアノのそれから蓄積されてきた。これは決定的な違いとなって演奏に反映されているだろう。

ショパンに限らずあらゆる作品で言えることだが、実際に「作曲された当時」を踏まえて探求することで見えてくる物があることは、リッテルの体験談からでも十分に窺える。殆どのピアニストは全てのレパートリーをモダンピアノで弾く事を余儀なくされるが、そうして得られた物は、何も歴史的ピアノに限った話ではなく、モダンピアノを弾く上でも指針となるように筆者には思える。