シンフォニア第2番

石井なをみ

第2番はインベンションもシンフォニアも最後に書かれた作品です。

前半に比べ後半は転調による自由な展開で、かなり即興的に書かれています。音程を味わって拍を感じながら、歌えるといいですね。

上田泰史

第2番は、J. S. バッハが長男のために編んだ教育的曲集(《インヴェンション》と《シンフォニア》)の扉に記した言葉を思い出させます。「三つのオブリガート声部をも正しく、かつ、手際よく処理し、あわせて同時にインヴェンツィオをたんに得るだけでなく、それをたくみに展開し、そしてとりわけカンタービレの奏法をしっかりと身につけ、しかもそのかたわら作曲への強い関心をも養うための明確な方法を教示する」――「インヴェンツィオ」とは、修辞学の用語で発想のことを指し、弁論を行うために必要な能力とされていました。それは閃きによってもたらされるアイディアです。音楽では、主題を構成する動機と捉えることができます。

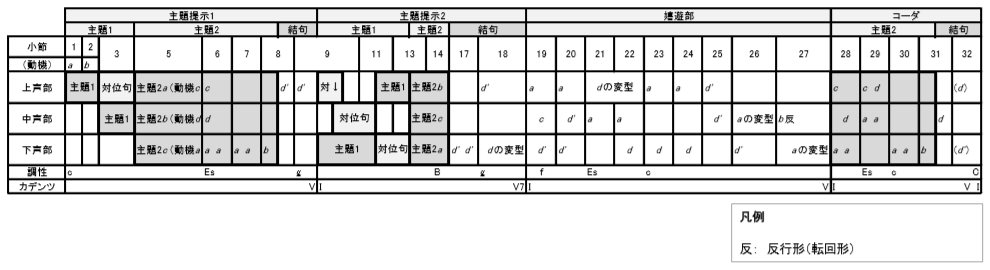

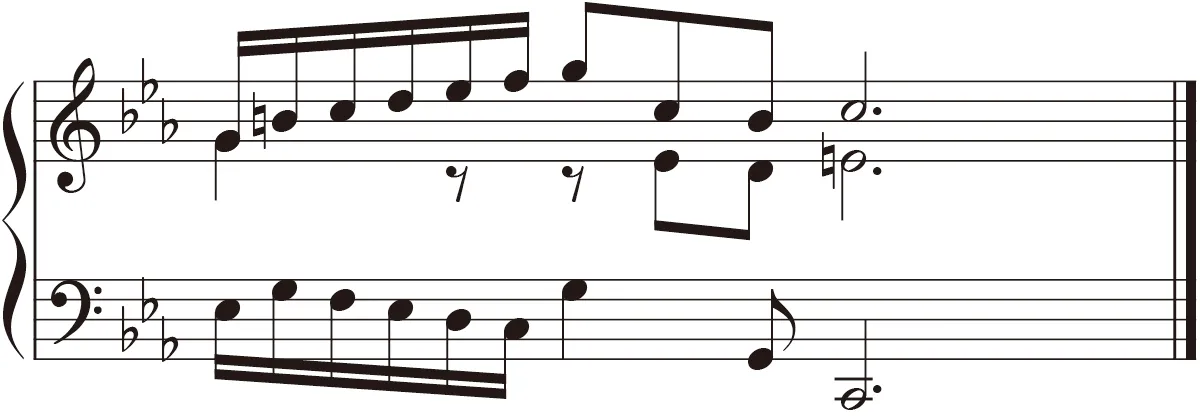

全体は2つの主題提示部と、主題由来の動機が展開される嬉遊部、そして主題再現部を兼ねるコーダからなります。第1番のように主題とその模倣によって開始されます。主題は動機a・bからなり、下声部に主題断片が出る第5小節では新たな動機cとdが現れます(譜例1)。

これらの動機はいずれも、特徴的な「発想」の賜物です。aは1オクターヴにわたる分散和音であり、bは滑らかな弧を描きながらもその中程に減7度音程の深い溝が穿たれた旋律です。cは舞曲風のリズムの分散和音で、dはいくぶん唐突に現れる16分音符による7度の音域にわたる上行・下行音階です。動機dに見られるこのような細かいリズムは、ルネサンス以来、「生」や「動」といった概念と関連付けて用いられた音型です。動機bとdはどちらも7度音程にわたっており、連想によって生まれた、生き生きとした双子の「インヴェンツィオ」のようです。これらのうち、aとdはこの後、中程のエピソードで展開される素材となります。

展開を追ってみましょう。第8・9小節には第1提示部を締めくくる結句があり、上声部に16分音符による旋律が置かれています。これらの音型は、動機dの後半部分(下行音階)を活用しており、早くも着想が展開されています。第2提示部は第9小節7拍目から始まります。第1提示部に比べると、小節の後半から主題が出ています。動機aは、今度は下声から出て、声部を入れ替えつつ第17小節までは属調(ト短調)で第1提示部と同じ道筋をたどります。第18小節は、動機の自由な展開が行われる嬉遊部(第19~27小節)への接続部で、このような推移的な箇所でも、d由来の下行動機(d’)が用いられている点は注目に値します。

この結句から接続部を通してdを継続的に喚起したことにより、d’は一貫した流れの中で嬉遊部でも重要な役割を果たします。動機d’はすべての声部で、動機aと手を取り合いながら自在に動き回り、第25~26小節に至ると3オクターヴと4度の広い音程を下行します。天から地への緩やかな下降は、曲中でもとくに劇的な印象を与えます。しかし、その緊張も第28小節でハ短調の主和音が確立され、第5小節と同じパターンが回帰すると、安堵に変わります。自由に振る舞っていた動機d’は再び秩序の中で振る舞い、主題再現を兼ねたコーダが導かれます。

コーダは、今度はいっそう高い音域へと向かいます。主題は下声ーーただし、第5小節よりも1オクターヴ低い音域ーーから出てd’による結句を伴い、長3和音で終わります(ピカルディ終止)。憂いをたたえたハ短調の下行旋律を嬉遊部末尾に置いたのとは対照的に、コーダで上行して最後にふと筋の光を見せることで、限られた動機と小節を用いて心を動かすドラマが生まれています。第2番の魅力は、まさしく音楽における修辞学的熟練によって生み出されているのです。

橋本彩

8分の12拍子は、8分の6拍子などと同様、複合拍子です。

このレ♭をきっかけに、ヘ短調(元のハ短調から見た下属調)に転調しています。

山中麻鈴

- 楽譜は一例です