シンフォニア第3番

石井なをみ

第3番は他のシンフォニアと比較しても高度なフーガで、2つの対位主題を持つ「三重対位法」で出来ています。間奏にも主題の動機が展開されています。また、ゼクエンツや転調も多く見られます。モティーフ単位にならず、フレーズ感を持って調性感豊かに、立体的にまとめましょう。

上田泰史

これまで見てきた通り、《シンフォニア》の15曲の中には、フーガ風の始まり方をする楽曲がいくつも含まれています。しかし、それらはいずれも厳格なフーガ書法で構成されてはいませんでした。一方、第3番は、簡潔ながら厳格なフーガの形式的特徴を備えています。ミニチュアのフーガといっても良いでしょう。この曲には、学習者にポリフォニーの演奏についてだけでなく、フーガの作曲技術のあらましを学んでもらおうという教育的なねらいがあるようです。

一概に「フーガ」と言っても、学校で教わるいわゆる「学習フーガ」が作曲書法として定式化されたのは19世紀のことです(これは「ソナタ形式」についても同様です)。1800年頃から近代的な音楽教育機関が各地に設置され、多くの生徒にフーガ書法を体系的に教える必要が生じ、教則本を通して図式的な説明がなされるようになったのです。「学習フーガ」の説明を要約すると、主題提示部は主唱(主調)・応唱(属調)、そして応唱に対位的に置かれる対唱で構成されます。その後に提示部の素材を展開する嬉遊部(エピソード)が配置され、第2提示部、第2嬉遊部・・・と続きます。曲の終盤には、たたみかけるように主題が模倣されるストレッタと属音ペダル(保続低音)が置かれ、コーダで締めくくられます。このようなフーガ作曲の手続きは、現在でも音楽院や音楽大学で学ばれています。※脚注1

しかし、フーガが定式化される以前には、フーガという用語はいっそう幅広い書法を指し、18世紀までは、今日のいわゆるカノンもフーガと呼ばれることがありました。《シンフォニア》第1番のところで述べたように、フーガはもともと「逃げる」「追いかける」という意味を持つのですから、模倣書法一般がフーガと呼ばれたのは決しておかしなことではありません。

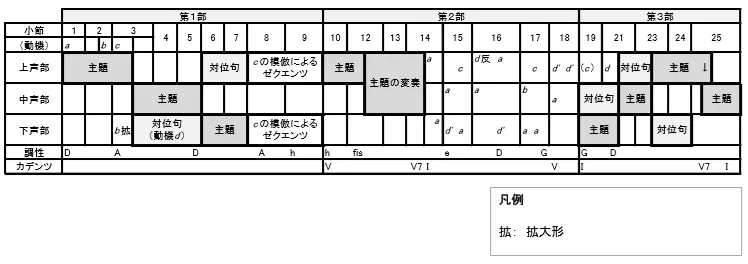

さて、この第3番には、近代的な学習フーガの理論的な厳格さが認められます。主唱は属調で応答され、応答は転回可能対位法によって2つの対唱と組み合わされています。全体は、冒頭の形式図に示すように3部分からなっていますが、これがちょうど学習フーガの図式の最初の3部分[第1提示部―第1嬉遊部―第2提示部・・・]に相当します。つまり、第3番は第2嬉遊部以下を省略したコンパクトなフーガと見ることができるのです。厳格なフーガの趣を与えるために、第2部の第14~第17小節にはストレッタさながら主題モチーフの近接模倣が現れ、直後に属音ペダル(第18小節、 ただし下属調のドミナント)のような身振りも見られます。

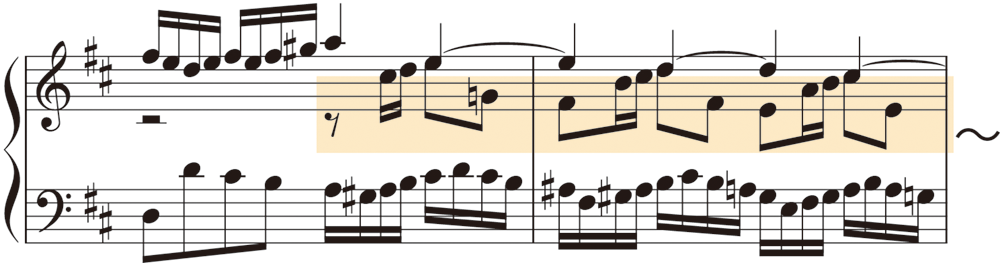

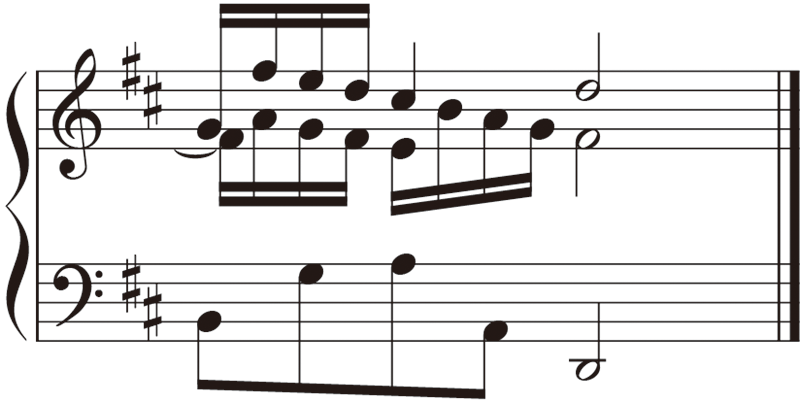

主題旋律の対称的な配置にも注目しましょう。第1部と第3部を比較すると、第1部では上声部(主唱)―中声部(応唱)―下声部(主唱)の順で各旋律が配置されています(譜例1)。これに対して、第3部では関係が逆に下声部(主唱)―中声部(応唱)―上声部(主唱)となっていることが分かります(譜例2)。主題旋律が上声部から下声部に下がって再び上声部に戻る、というお椀型の主題配置は、主題それ自体の旋律線にも似ています。譜例1のaからbにかけて音域がa音からg音まで長9度下行し、そこから長10度上(h音)まで昇ります。

このような主題のかたちや配置は、天上から来て地上に降り、再び天へと戻っていくようなイメージを連想させないでしょうか。皆さんはどのような印象を抱きますか?

- 2024年にリニューアル版が出たばかりの池内友次郎『学習フーガ』(音楽之友社)は、日本の音楽大学等で学ばれている近代的なフーガの代表的な教科書です。ジャンルとしてのフーガについては、文庫クセジュの次の書物が参考になります。マルセル ビッチ、ジャン・ボンフィス 『フーガ』池内友次郎監修、余田安広訳、東京:白水社、1986年。

橋本彩

応答のテーマが属調で出てくるのは、フーガの特徴です。

この小節から第23小節にかけて、下2声が2度でぶつかる→オクターヴでハモる、という進行を繰り返しています。

山中麻鈴

- 楽譜は一例です