3.「スクリャービンの伝記」という神秘:1. 初期の伝記①(グーンスト)

露暦1915年4月14/27日※1、スクリャービンは43歳の若さで突然この世を去ります。1914年3月から上唇にできていた癤(せつ)が悪化したことによる敗血症でした。雨のなか行われた葬儀には、参列者が長い列をなしたと言います※2。

スクリャービンについて書く連載にもかかわらず、彼の死から話を始めるのは、少し奇妙なことかもしれません。しかしながら、彼の伝記資料を調査し、彼のことをよく理解しようとする場合はまさしく彼の死、1915年4月以降が一つの分水嶺となり、それ以降の年月が非常に重要になるのです。というのも、この時期を境にして続々と、さまざまな「スクリャービン伝」が出版されるからです※3。今回から数度にかけて、彼の死の直後からロシア革命が勃発する1917年までに出版された伝記をざっと眺めてみたいと思います。

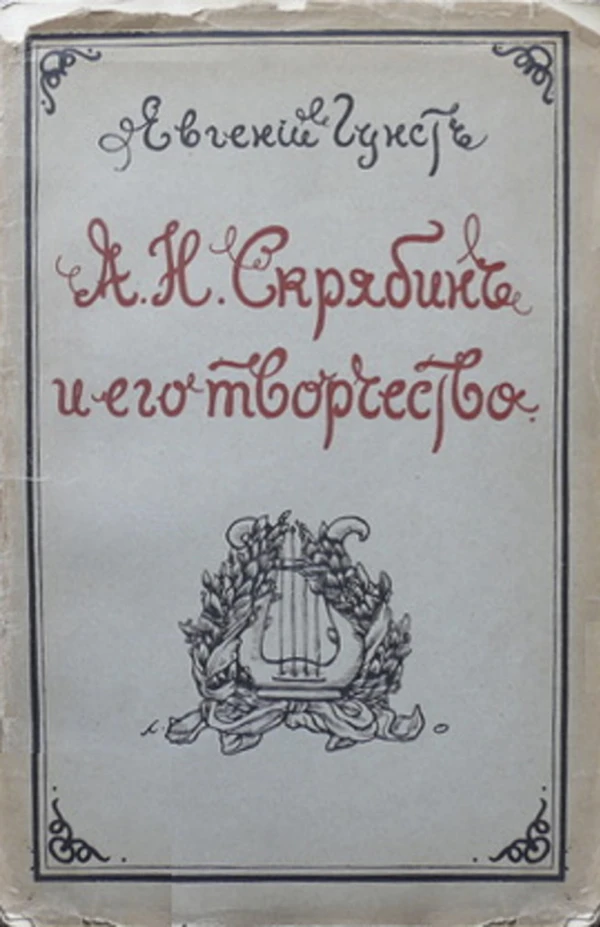

なお、ここで取り上げる伝記は、おそらく生前から準備が進められていたものと思われ、実際にその旨の記述がある伝記もあります。例えば今回取り上げるグーンスト『スクリャービンとその創作』の序文で著者は、1915年4月22日(/5月5日)の日付とともに、「組版、構成が済み、鉛板の準備も済んだところで、本書は出版される直前だった。しかしそんな折、頭脳が理解するのを阻むような、精神が全力で拒絶するような出来事が起こってしまった」(Гунст 1915: 3)と、スクリャービンの死の衝撃について記しています。

これらの書物がスクリャービンの生前から準備されていた事実と関連して言えることは、ここで取り上げる伝記作家の全員が、晩年の作曲家と何らかの形で親しい関係にあったということです。彼らはスクリャービンに直に接し、彼の言動を目にし、彼が実際に演奏する自作曲やそれらについての解説を耳にし、その結果、生前であったにもかかわらず、彼のまとまった伝記・評伝を書かねばと言う意欲に駆られたのでしょう。

あるいはスクリャービンの死という大事件がなかったとしたら、これらの伝記はもっとゆっくりと計画・準備されたでしょうし、バラバラの時期に出版されたでしょう。もしかしたら、ロシア革命と内戦の大混乱と困窮のせいで出版計画も頓挫していたことでしょう。とするならば、自身の作品の特色と魅力を、スポークスマンの筆を通じて定期刊行物によって積極的に世に知らしめんとしていた(このことは「受容」について述べる際に触れます)スクリャービンにとっては皮肉なことですが、彼の受容・理解を推し進めうる伝記の出版にまず寄与したのは、彼自身の不在ということになるのかもしれません。

エヴゲーニイ・オットーヴィチ・グーンスト(1877〜1950)は、作曲家、音楽教育者、批評家として帝政ロシアと亡命先のパリ、バーゼルで活躍した人物です。1909年にタネーエフ、ラフマニノフ、スクリャービン、グラズノフとともにモスクワ室内楽愛好者の会を設立し、その代表を務め、モスクワの音楽、芸術雑誌に音楽評論を寄稿した彼は、特に1912〜1915年にスクリャービンと盛んにやり取りし、その作品について話し合いました(Гунст 1915: 3; Ballad et al. 2017: 27)。1915年以後は、一家の大黒柱を失ったスクリャービン家を様々な形で助け、例えばサバネーエフによれば、内縁の妻タチヤーナ・シリョーツェルとその子女が、正式にスクリャービンの遺産を継承できるよう、法的手続きに尽力したのが彼だと回想している(Сабанеев 2000: 230)。

「序文にかえて」から始まる本文には、「天才の思い出に」、「スクリャービンの伝記のための資料」、「スクリャービンのソナタ10作品」、「歴史的並行」の4本の論文が収められています。

「天才の思い出に」は、構想半ばでスクリャービンが世を去り、その具体的な内容は秘密のままに残された《神秘劇(ミステリヤ)》についてまず触れたあと、ショパンの影響から徐々に脱した初期、リストとヴァーグナーへ接近しつつ、哲学的な思想を持ちつつ自己の様式を確立していった中期、そして最終的にスクリャービンの「神秘」を軸にした最後期の作品へ……という創作史を簡便に述べています。1914年夏に下書きされた《神秘劇》の序奏となる〈序儀〉のテクストから音楽のスケッチへと移る段階で没したスクリャービンは生前、「今年の秋には完成するだろう」と語っていたと言います(Гунст 1915: 8)。

「スクリャービンの伝記のための資料」はそのまま、作曲家の生涯の要点をたどることのできる資料です。両親について、幼少期の音楽教育について、音楽への募る興味関心と音楽院への道のり、そして立身出世、海外生活、帰国、その死までが、特に虚飾なしに語られています。バイアスが入ることを恐れてか、結婚など私生活についての記述がないことは残念ですが、それでも晩年のスクリャービンのそばにいた人物の一人が著した第一級の資料の一つであることには代わりありません。

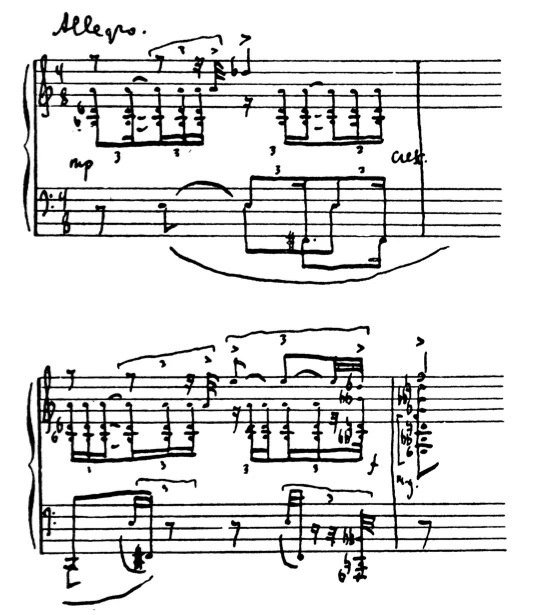

「スクリャービンのソナタ10作品」は、「作曲家の生前に、幸いにも彼自身から聴くことのできた貴重な指示を軸にして」(Ibid.: 3)書かれたもので、すべてのソナタについて手書きの譜例付きで詳細に分析を行っています。例えば、第7番の譜例は以下のとおりです(Ibid.: 41)。

この分析では、主題の性格や楽曲全体の雰囲気、構造については詳細に述べられている一方で、サバネーエフが後年主張するような、例えば第10番に「昆虫」的内容がある、といった不可思議なプログラムについては触れられていません。例えば「第9番とは対象的に、第10番は輝きのようなものを帯びている。以下のような動機で構成された序奏から始まり、第一主題(アレグロ)が39小節目から始まる。この主題は明るく、喜ばしく飛翔的な動きに満ちている」(Ibid.: 48)というような書きぶりは、むしろ冷静な楽曲分析にも近いものがあるといえるでしょう。

グーンストの筆致は、おそらく生前からその大半の分量が準備されていたということもあってか、スクリャービンの死による動揺はほとんどなく、楽曲分析がそうだったように、どちらかと言えば冷静な記述も多く見られます。その一方で、スクリャービン個人に対して繰り返される賛辞もまた印象的です。「序文にかえて」の「20世紀はじめの最も偉大な天才」(Гунст 1915: 3)からはじまり、「亡くなった偉大な天才」、「バッハとベートーヴェン、ショパンとヴァーグナー、これらの偉大な名に、歴史はもう一つの名を加えることとなる。それがスクリャービンだ」(Ibid.: 4)、「世界を無尽蔵の名作音楽作品で豊かにした天才的創り手スクリャービン」(Ibid.: 13)……など、そのような記述は枚挙に暇がありません。このようなスクリャービンを崇拝する態度は、スクリャービンの晩年に彼を囲んだ人々に共通するものだったと思われます。

グーンストの『スクリャービンとその創作』は、おそらく売れ行きが良かったのでしょう、1915年のうちにすでに重版され、当時の愛好家たちの興味関心を満たしたと思われます。次回は、1915年のうちに同時代の読者の関心惹きつけたもう一作の著作、ペテルブルクの批評家カラトゥィーギンによる著作を取り上げたいと思います。

- Гунст Е. 1915. А. Н. Скрябин и его творчества. М.: Юргенсон.

- Липаев И. 1913. А. Н. Скрябин. Саратов: Издание музыкального магазина М. Ф. Тидемана.

- Ballard, Lincoln, Matthew Bengtson. 2017. The Scriabin Companion: History, Performance, and Lore. Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers.

- 本連載では、基本的に帝政ロシア国内の出来事については露暦/西暦と表記することとします。例えばスクリャービンの誕生日は、1871年12月25日/1872年1月6日、となります。

- ちなみに、彼の師タネーエフも、参列のときにひいていたという風邪をこじらせて肺炎を発症し、6月6/19日に亡くなります。

- ちなみに、一つの例外として、1913年に地方都市サラトフで同地の音楽院の音楽院教師を務めていたイワン・リパーエフ(1865〜1942)が1913年に『スクリャービン:伝記的素描、音楽作品の性格、美学的問題、作品一覧』を出版しています。こちらは『受容』について語る際に触れようと思います。