1. スクリャービンの「神秘」

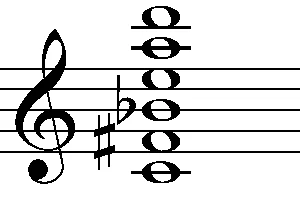

古今東西の作曲家の中で、スクリャービンほど「神秘」にまみれた人物もそう多くないでしょう。「神秘主義者」という呼び名は、彼を語る上でほとんど常に纏わりつくレッテルであり続けています。例えば、彼が後期作品でしばしば用いた和音が「神秘和音 mystic chord」とよく言われていることは有名でしょう(下譜例)。

おそらくこの和音を「神秘」の観念と結びつけたのは、イギリスにおけるロシア音楽普及の第一人者だった詩人・音楽著述家ローザ・ニューマーチ(1857~1940)が初めてだと思われます。スクリャービンの生前の1913年に『ザ・ロシアン・レビュー』誌に彼女が執筆した「スクリャービンと現代のロシア音楽」のページを繰ると、「これらの和音は[……]低音で鳴り響く巨大な鐘の音に似た、ある『神秘的な』質を備えており、高音域へ移ると、神経を高ぶらせる放射線的緊張感をかきたてる」(Newmarch 1913: 160)……という記述が見られます。

しかし、この和音を「神秘」という言葉と安易に結びつけることには、スクリャービンの同時代人の筆によってすでに批判されていました。例えば、同国の歴史家イーグルフィールド・ハルは、次のように主張しています。

このようなハルの疑念を踏まえると、「神秘」と呼ばれ、ゆえにそれが引き起こす神秘的な雰囲気に着目されかねないスクリャービンの後期作品の和音の背後には、確固たる論理もまた存在していると考えられるでしょう。概してスクリャービンの「神秘」と、和音の音構造は、どうやら分けて考えたほうが良さそうです。もちろん、彼の音楽の論理へと一歩踏み込んでみると、ときとしてその根拠として存在するのはスクリャービンの「神秘的」な思想的背景だ、ということがある事実は否定できません。しかし、我々が受け取るときに感じたり、後世の人間があとづけで名付けたりした「神秘」と、スクリャービンの持っていた思想や独自の論理とは、しっかりと切り分けて考える必要があるでしょう。

ところで、この種のあとづけの「神秘」や、それらしい噂は、枚挙に暇がありません。各作曲家の奇行リストを作って長さを競ってみるならば、あくまで個人的な印象ですが、おそらくスクリャービンのそれはエリック・サティに次ぐ長さになるでしょう。バラードとベングストンによる『アレクサンドル・スクリャービン・コンパニオン』(2017)に「スクリャービンにまつわる噂のいい手本」として挙げられている、スティーヴン・ドイチュのフィクション『ツウェック:小説、そして大方信頼できる音楽史』(2016)から、このような噂の数々を引いてみましょう。この小説舞台は1972年頃のロンドン。主人公バーナードは、大叔父のかつて有名だったが今は落ち目になり、長らく行方不明になっていた作曲家ヘルマン・ハインリヒ・ツウェックに偶然出会います。ツウェックは第一次世界大戦前の1910年代前半、つまりスクリャービンが最後期の創作を活発に繰り広げていた時期に、実際に彼に会ったときのエピソードを語ります。

果たしてスクリャービンの「共感覚」、「理解不能さ」、「世間からの忘却」、「狂気」、「神秘主義」、「ヴャチェスラフ・モロトフとの血縁関係」※1は、はたしてツウェックの面白おかしい話を文字通り受け取って信じていいものなのでしょうか。――と、反語的なレトリックを弄んでしまいましたが、この種の「面白いエピソード」もやはり、その多くは後世の人間のあとづけによる「神秘」なのではないかと筆者には思えるのです。

われわれは、「神秘」という曖昧な存在――これはあるいはより一般的に「神話 myths / мифы」と言い換えてもいいかも知れません――に巻き込まれて、スクリャービンという人間、その創作の姿が見えなくなってしまうことのないようにしなければならないのです。スクリャービンの生涯と創作の様々な側面に執拗に巻き付いている「神秘」は概して、改めてその意味を問い直す必要があります。それが音楽学者としての私が抱いている意見であり、そして本連載全体を貫く一本の柱でもあります。

- Сабанеев Л. Л. 1914. "Принципы творчества А. Скрябина." Музыка. No. 202 (December 20): 611–616.

- Ballard, Lincoln, Matthew Bengtson. 2017. The Scriabin Companion: History, Performance, and Lore. Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers.

- Bullock, Philip Ross. 2009. Rosa Newmarch and Russian Music in Late Nineteenth and Early Twentieth-Century England. London; New York: Routledge.

- Deutsch, Stephen. 2016. Zweck: A Novel and Mostly Reliable Musical History. Market Harborough: Troubador Publishing.

- Hull, A. Eaglefield. 1916. A Great Tone Poet, Scriabin. London: K. Paul, Trench, Trubner.

- Newmarch, Rosa. 1913. "Scryabin and Contemporary Russian music." The Russian Review. 2 (1): 153–69.

- 公平のために述べると、特にソ連の政治家でのちにスターリンの側近となったモロトフと作曲家スクリャービンの血縁関係については、『ツウェック』の脚注ですでに否定されています。