第16回 分水嶺

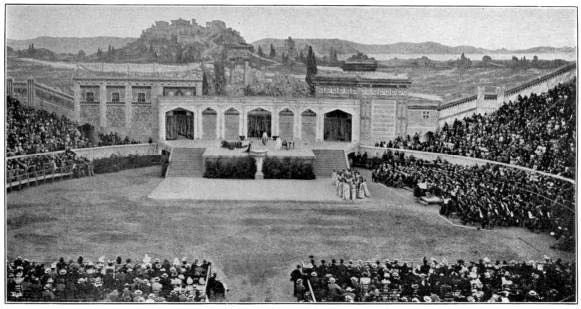

《ピアノ協奏曲 第5番》をお土産にパリに戻ってきたサン=サーンス。1896年6月2日に記念碑的なコンサートが開かれます。彼のデビュー50周年を祝う演奏会で、会場も同じサル・プレイエルでした。

モーツァルト:歌劇《フィガロの結婚》序曲(管弦楽)

サン=サーンス:《ピアノ協奏曲 第5番 op.103》(ピアノ独奏/サン=サーンス)

同:歌劇《フリネ》第2幕のイントロダクション(管弦楽)

同:《ロマンス op.37》(フルート独奏/ポール・タファネル、指揮/サン=サーンス)

同:《ヴァイオリン・ソナタ 第2番 op.102》(ヴァイオリン独奏/パブロ・サラサーテ、ピアノ伴奏/サン=サーンス)

マスネ(サン=サーンス編曲):歌劇《タイス》より〈タイスの死〉(ピアノ独奏/サン=サーンス)

モーツァルト:《ピアノ協奏曲 第4番 変ロ長調》(ピアノ独奏/サン=サーンス)

管弦楽/パリ音楽院演奏協会会員による特別編成、指揮/ポール・タファネル※1

当連載の第一回目では、モーツァルトの《ピアノ協奏曲 第4番》に関して、管弦楽の編成の規模から、おそらくKV450だろうと推定致しましたが、1850年代後半にアンリ・ルビエ(?-1888)校訂でパリのリショー社から出版されたモーツァルトのピアノ協奏曲全集によると、その4番はKV450のことでしたので、やはりサン=サーンスが弾いたのはKV450、現在の15番で間違いないでしょう。冒頭には同じくモーツァルトの歌劇《フィガロの結婚》序曲が用意されましたが、この曲も1846年のデビュー・コンサートで演奏された曲でした※2。モーツァルトに対する敬愛の情はスタマティから受け継いだ古典主義によるものであり、5歳の時に歌劇《ドン・ジョヴァンニ》のスコアをプレゼントされ、バイブルのように大切にしてきたサン=サーンスにとって※3、モーツァルトで始まり、モーツァルトで終わるプログラムは当然のことだったのでしょう。

この晩に初演されたのは「エジプト風」と、《ヴァイオリン・ソナタ 第2番 op.102》です。サラサーテとの付き合いも1850年代末からの長いものでした。フルート独奏と指揮を担当したポール・タファネル(1844-1908)はパリ音楽院(コンセルヴァトワール)のフルート科の教授を務める当時を代表するフルーティストであり、《動物の謝肉祭》の初演などサン=サーンスのフルート作品とは縁が深いだけでなく、指揮者としてもパリ・オペラ座の首席指揮者に上り詰め、サン=サーンスの作品の普及に貢献し、作曲者の信頼が厚い人物でした※4。歌劇《タイス》は1894年に初演されたマスネの代表作の一つですが、友人でありライヴァルでもある作曲家の最新の成功作を取り上げるところに、サン=サーンスの度量の広さが窺えます。また管弦楽は当時の一流奏者を集めており、フランス楽壇全体でサン=サーンスを祝おうとしていたこと、視点を変えると彼の影響力の大きさが分かります。

当時の批評においても「このように新聞記事を足早に渉猟したが、今日サン=サーンス氏のような大芸術家が世論においてどのような地位を占めているか確認できた。彼の栄光は光り輝いているように見える。もしその輝きを頑なに認めようとしない人がいたならば、その人は視力が弱いか、耳が遠い方なのだろう。そのような人を哀れみこそすれ、非難するのはよしてあげよう、それが情けというものだ※5」と述べられるなど、サン=サーンスの評価が高まったことが確認できます。

1896年9月、モンペリエから南西スペイン側へ70キロメートルのところにある南仏の街、ベジエで木製の闘牛場が火災で焼失しました。そこで、新たな闘牛場を煉瓦と石で再建する計画が持ち上がり、1897年1月には工事が開始されます。この闘牛場に目を付けたのが土地の名士で音楽愛好家でもあったフェルナン・カステルボン・ド・ボゾスト(1859-1934)でした。彼は地元の吹奏楽団「ベジエの竪琴」のパトロンなど、メセナ活動を行っていたのですが、石造りの闘牛場を古代ギリシアやローマの野外劇場に見立てて音楽祭を企画します※6。

サン=サーンスは1896年の11月後半にリヨンに滞在し、12月はスペインのカディスで年を越し、1897年の1月末から4月頭までカナリア諸島のラス・パルマスで長期滞在を行います。1896年12月にスペインに行く途中でベジエを訪れ※7、さらには避寒旅行からの帰り、1897年5月に再度ベジエに立ち寄り※8、8月にも再訪しています※9。元々はオルガン演奏のための訪問でしたが、サン=サーンスはカステルボン・ド・ボゾストに誘われて、建設途中の闘牛場での「ベジエの竪琴」の演奏を聴き、音響効果に感動し、作曲の打診の申し出を受けることになりました※10。これが「ベジエ音楽祭」の発端となります。

台本はルイ・ガレが担当し、題材はギリシア神話のヘーラクレースの妻、デーイアネイラ(フランス語名デジャニール)を主人公として悲劇《デジャニール》が製作されます。後にモンテカルロ歌劇場のためにオペラ化されますが、もとはギリシア悲劇をモデルとした音楽劇でした。かつてローマ帝国の時代にガリア・ナルボネンシスとして早くから属州化が進み、イタリア本土から近いために多くの移民がやってきて、ローマ文化が深く浸透した地域の中にベジエがありました※11。つまり、この街の野外円形劇場でギリシア神話を翻案した悲劇を上演することは、西洋古典古代の文化を再現し、ラテン精神の発揚を企図する試みだったのです。それは、ゲルマン精神を体現するワーグナーのバイロイト音楽祭に対抗するものであったと言えるでしょう。

なぜバイロイト音楽祭に対抗したと言えるかというと、この先毎年のようにこの闘牛場でオペラの上演が行われたからでした※12。とはいえ、サン=サーンスの旧作を上演するのではなく、南仏の野外劇場にふさわしいテーマの作品が必要ということで新作が求められたのですが、サン=サーンス一人には荷が重いということ、また若手に作品発表の機会を提供するということから、サン=サーンスの弟子や目をかけていた後輩に声がかけられることになります。1899年には《デジャニール》の再演、1900年にはフォーレの歌劇《プロメテ》が初演、翌年にはマックス・ドロンヌ(1875-1959)のバレエ《バッカスとシレーヌ》と合わせて《プロメテ》再演、1902年にはサン=サーンスが付随音楽を付けた《パリザティス》の初演、翌年再演と続いていきました。新作が難しい場合にはグルック(1714-1787)やスポンティーニ(1774-1851)の作品が取り上げられるなどし、1911年まで続きました。

ベジエの音楽祭は野外で行われたため、非常に大規模なもので、その点でもバイロイトを意識していたことでしょう。舞台のセットも大掛かりで、少し時代は下りますが、D.W.グリフィス監督(1875-1948)による1916年公開の映画『イントレランス』の壮大なバビロンのセットに通じるものがあります。また野外では大音響が必要となり、アコースティック楽器でそれをまかなうため、複数の吹奏楽団が用いられましたが、ボゾストの「ベジエの竪琴」などの活用の算段もあったのでしょう。そしてハープが十数台用いられ、サン=サーンスの発案でカーテンのように楽器がずらりと並ぶ様子は視覚的にも壮観でした※13。サン=サーンスは「人工光源は嫌だ、太陽だけが良い※14」と述べ、彼にとって太陽はラテン文化の中心をなす重要なものであったとはいえ、野外公演ですので、悪天候に泣かされたことがフォーレの手紙から分かります※15。

この試みは結果としてバイロイトに対抗することはできませんでしたが、サン=サーンスが理想としていたものが何かが良く分かる活動でありました。デジャニールの初演に関しては、フランス全土から1万人の観客が訪れるなど、成功を収めましたし、フォーレにオペラの製作を依頼することで、大規模な表現形式を好まなかった弟子に経験を積ませ、後の《ペネロープ》への道筋を付けることとなりました※16。しかし、良いことばかりではなく悲しい出来事もあり、《デジャニール》の台本も担当した盟友、ルイ・ガレが初演から2カ月弱、10月20日に亡くなります。

ちょっと一息ついて、1900年のパリ万国博覧会のことに言及しておきましょう。この万博は4月14日から11月12日まで開催されましたが、5月31日の万博公式コンサートにおいて、サン=サーンスのカンタータ《天上の火 op.115》が初演されました。「天上の火」とは何かと言いますと電灯のことで、これは電気時代の到来と科学の進歩を称賛する作品だったのです。万博とは産業博覧会が拡大したものですから※17、科学技術の成果を祝うというのは元々の意義にかなったものでした。1937年のパリ万博に際し、画家ラウル・デュフィ(1877-1953)が『電気の精』を製作し、多くの科学者、発明家を描き、科学技術の発展への貢献に敬意を表しましたが、その音楽版を37年前にサン=サーンスが手掛けていたのです。既にお話ししているように、サン=サーンスは科学技術に非常に関心を寄せていたため、この作曲の委嘱はまさに適任でありました。

この万博で特筆すべきことは、川上音二郎(1864-1911)一座がダンサーのロイ・フラー(1862-1928)の求めに応じてロンドンの帰りにパリに立ち寄り興行を行い※18、貞奴(1871-1946)が大人気を博したことです※19。彼女の演技は評判を呼び、サン=サーンスの友人ジュディット・ゴーティエも彼女に関する書籍を残していますが※20、残念ながら管見では、サン=サーンスの手紙等で貞奴に言及したものは見つかっていません。また、貞奴の影響で「キモノ」が室内着として流行したことが知られていますが、サン=サーンス自身、旅行用の荷物一式の中に「日本の部屋着」と「日本のスリッパ」、さらに「日本の整理ダンス」を用意していたメモが残っています※21。しかも、前回お話ししたエジプト旅行の際にも「日本の部屋着」を着用しており、「キモノ・サダヤッコ」が流行する前から、日本の生活様式を日常に取り入れていたことに驚かされます※22。サン=サーンスにとっての「日本」とは音楽作品として外に表出されることは少なかったものの、私的な内面生活に浸透していたのです。サン=サーンスの音楽は形式的で感情が無い、との批判が生前からありました。確かに、彼は感情をあからさまに音楽で表現することを避け、彼の内面はヴェールに包まれておりましたが、そのせいで彼の日本趣味も表に出てくることが少なかったのかもしれません※23。

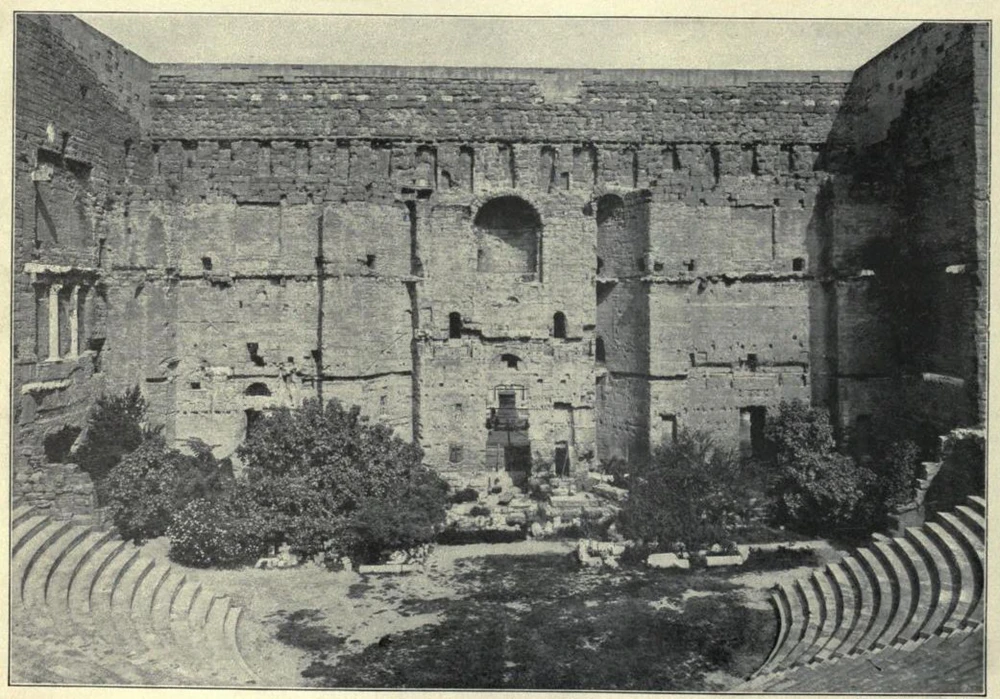

ガレは亡くなりましたが、サン=サーンスは劇場とは縁が切れることはありませんでした。ベジエのための《パリザティス》や前回の注でご紹介したモンテカルロ歌劇場からの委嘱がこの後に続きますが、その前に彼にとって最後の大規模な劇作品《野蛮人》の作曲が1900に開始されます。オペラと言って差し支えないのですが、あくまで「トラジェディ・リリック(抒情悲劇)」としているのは、当初予定されていた劇場と関わりがあります。先ほどのベジエは新たに建設された闘牛場でしたが、今回は南仏アヴィニョンから約30キロメートル北方の町、オランジュに残る古代ローマの劇場でした。現在はユネスコの世界遺産として登録されるほど保存状態が良く、1869年からは夏に「ローマ祭」が開催されていたのです。サン=サーンスも『古代ローマにおける劇場の舞台装置に関する覚書』というパンフレットを1886年に刊行しており、その中でもオランジュの劇場について言及しています※24。「トラジェディ・リリック」というとフランス・バロック期のジャン=バティスト・リュリ(1632-1687)やラモーらによる、古代ギリシア・ローマ神話を題材にしたオペラが想起されますが※25、「野蛮人」とは古代ローマ時代のゲルマン人のことを指しており、彼らの大移動による侵略を取り扱ったスペクタクルでした。南仏の太陽の下、古代ローマの遺跡を舞台に、当時の歴史を描くことでサン=サーンスにとってのユートピアの一つである古代ローマを再現しようとしたのです。

《野蛮人》もおそらくバカンス中の夏の上演を目指して準備されたことでしょう。しかし、1901年3月に予算の都合でパリ・オペラ座での上演に変更され、劇場のサイズに合わせて修正を余儀なくされました。結局、バカンスが明けてパリのシーズンが始まった1901年の10月23日に初演されることとなります※26。実は、この作品の作曲に関してサン=サーンスは当初あまり乗り気ではなく固辞し続けたのですが、台本作者の熱意に負けて引き受け、結果この作曲のために南アメリカへの演奏旅行を断念するという経緯がありました※27。さて蓋を開けてみると《野蛮人》は大きな成功を収め、反ワーグナーの立場のためにサン=サーンスのことを快く思っていなかったドイツの批評家にも好意的に受け入れられるほどでした※28。

1900年9月にはプロイセン王国のプール・ル・メリット勲章がドイツ皇帝ヴィルヘルム2世(1859-1941)からサン=サーンスに授与され、1901年初頭にはフランスの芸術アカデミーの院長に就任します。そして同年10月の《野蛮人》初演の成功と、サン=サーンスにとってはドイツ楽壇とのわだかまりも解け、フランス国内でも押しも押されもせぬ存在となり、世俗の栄光の頂点を極める時期となりました。ちょうど、お昼に太陽が南中しても気温が最高になるのは午後2時頃であるように、作曲家として脂が乗って傑作を生みだす時期と、社会的な評価が高まる時期には隔たりがあるのです。サン=サーンスにとっての「傑作の森」はやはり1870年代半ばから1880年代半ばまでの約10年間でしょう。そこからさらに15年ほどかけて批評家や聴衆に理解されるようになり、栄誉を得ることになったわけですから、長い人生の戦い、道のりでした。

さて、山の頂上まで登ってしまうと、残念ながら後は下り坂となります。ムッシュー・クロッシュ氏こと、ドビュッシーは《野蛮人》に対して痛烈な批判を寄せました。

サン=サーンスは師匠のアレヴィやマイアベーアなどのグランド・オペラ(グラントペラ)の作曲家を成功モデルとして育ってきた世代ですので、国民音楽協会のように器楽曲にも力を入れたとはいえ、劇音楽の分野で認められないことには、一人前になった実感が持てなかったのでしょう。それに対して、劇音楽にこだわりのないドビュッシーとのジェネレーション・ギャップが非常によく言い表されており、その後の20世紀音楽の潮流からサン=サーンスが取り残されていくことを暗示しています。すなわち、サン=サーンスの悲劇とは「ドビュッシーの前に生まれ、ドビュッシーの後に亡くなった」ということでした※30。

- Le Jubilé de C. Saint-Saëns, Paris, Librairies-Imprimeries Réunies, 1896, 24 p.

- BEAUNIER, André, Les souvenir d'un peintre, Paris, Eugène Fasquelle, 1906, 362 p.

- BERTOUY, Édouard, NOUGARET, Jacques & TAURINES, Robert, Castelbon de Beauxhostes : L'âge d'or du spectacle lyrique aux arènes de Béziers, Cazouls-lès-Béziers (France), Éditions du Mont, 2007, 111 p.

- BLAKEMAN, Edward, Taffanel – Genius of the Flute, New York, Oxford University Press, 2005, 322 p.

- BLONDEL, « C. Saint-Saëns et son cinquantenaire artistique », Le Monde artiste, 30e année, N° 25, 21 juin 1896, p. 387-391.

- BONNEROT, Jean, Camille Saint-Saëns ; Sa vie et son œuvre, Paris, Durand, 1922, 241 p.

- CHANTAVOINE, Jean, Camille Saint-Saëns, Paris, Richard-Masse, 1947, 117 p.

- DEBUSSY, Claude, Monsieur Croche et autre écrits, Paris, Gallimard, 1987(1971), 362 p.

- (クロード・ドビュッシー『音楽のために‐ドビュッシー評論集』杉本秀太郎訳、東京:白水社、2002(1977)年。)

- DANDELOT, Arthur, La vie et l'œuvre de Saint-Saëns, Paris, Dandelot, 1930, 297 p.

- FAURÉ, Gabriel, FAURÉ-FREMIET, Philippe (éd.), Lettres intimes, Paris, La Colombe, 1951, 299 p.

- FOURNIER, Michel, « Béziers, Bayreuth français », La révolte du Midi viticole cent ans après, 1907-2007, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 2008, p. 293-312.

- GALLOIS, Jean, Camille Saint-Saëns, Sprimont, Pierre Mardaga, 2004, 382 p.

- GAUTIER, Judith, Les Musiques bizarres à l'Exposition de 1900 : La Musique japonaise, Paris, Paul Ollendorff / Enoch, 1900, 30 p.

- MACDONALD, Hugh, Saint-Saëns and the Stage, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, 432 p.

- NAKANISHI, Mitsuya, Saint-Saëns et le Japon ; Considérations sur le japonisme dans l'œuvre du compositeur, thèse pour obtenir le grade docteur de l'Université Paris-Sorbonne, 2016, 300 p et son annexe 186 p.

- NECTOUX, Jean-Michel, « Notes sur les spectacles musicaux aux arènes de Béziers 1898-1910 », 150 ans de musique française, Arles, Actes Sud, 1991, p. 151-159.

- NECTOUX, Jean-Michel, Gabriel Fauré : Les voix du clair-obscur, Paris, Fayard, 2008, 847 p.

- (ジャン=ミシェル・ネクトゥー『評伝フォーレ:明暗の響き』大谷千正監訳、東京:新評論、2000年。)

- NUSSY SAINT-SAËNS, Marcel, « La Fondation du théâtre des arènes de Béziers : La première de « Déjanire » le 28 août 1898 », Études sur Pézenas et l'Hérault, XI-1980, N° 2, p. 3-22.

- RATNER, Sabina Teller, Camille Saint-Saëns (1835-1921) / a thematic catalogue of his complete works, vol. 2, New York, Oxford University Press, 2012, 582 p.

- SAINT-SAËNS, Camille, Note sur les Décors de Théâtre dans l'Antiquité romaine, Paris, L. Baschet, 1886, 23 p.

- (山沢孝至、「『考古学者』サン=サーンス」、『近代』、神戸:神戸大学近代発行会、第82号、1997年、219-247頁。)

- SERVIÈRES, Georges, Saint-Saëns, Paris, Félix Alcan, 1930, 219 p.

- SMITH, Rollin, Saint-Saëns and the organ, Stuyvesant (NY), Pendragon Press, 1992, 352 p.

- STEGEMANN, Michael, Camille Saint-Saëns, Hamburg, Rowohlt Taschenbuch, 1988, 156 p.

- (ミヒャエル・シュテーゲマン『大作曲家 サン=サーンス』西原稔訳、東京:音楽之友社、1999年。)

- STOJOWSKI, Sigismund, « Die Barbaren von Saint-Saëns in der Pariser Grossen Oper », Die Musik, Vol. 1, 1901 p. 316-320.

- 井上さつき『音楽を展示する パリ万博1855-1900』、東京:法政大学出版局、2009年。

- 井上理恵『川上音二郎と貞奴II:世界を巡演する』、東京:社会評論社、2015年。

- 金尾種次郎(編)『川上音二郎貞奴漫遊記』、大阪:金尾文淵堂書店、1901年。

- 福井憲彦(編)『新版世界各国史12 フランス史』、東京:山川出版社、2001年。

- Le Jubilé de C. Saint-Saëns, Paris Librairies-Imprimeries Réunies, 1896, p. 15.

- Ibid., p. 15.

Rollin SMITH, Saint-Saëns and the organ, Stuyvesant (NY), Pendragon Press, 1992, p. 8. - Jean BONNEROT, Camille Saint-Saëns ; Sa vie et son œuvre, Paris, Durand, 1922, p. 17.

- Edward BLAKEMAN, Taffanel – Genius of the Flute, New York, Oxford University Press, 2005, p. 99-100.

サン=サーンスはタファネルの娘、マリー=カミーユの名付け親になるほど、家族ぐるみの付き合いをしていました。 - BLONDEL, « C. Saint-Saëns et son cinquantenaire artistique », Le Monde artiste, 30e année, N° 25, 21 juin 1896, p. 391.

- Édouard BERTOUY, Jacques NOUGARET & Robert TAURINES, Castelbon de Beauxhostes : L'âge d'or du spectacle lyrique aux arènes de Béziers, Cazouls-lès-Béziers (France), Éditions du Mont, 2007, p. 14.

- 1896年12月10日付のサン=サーンスよりオーギュスト・デュラン(出版社)宛の手紙。パリ、グランジュ・フルレ音楽図書館所蔵。

- 1897年5月11日付のサン=サーンスよりオーギュスト&ジャック・デュラン(出版社)宛の手紙。パリ、グランジュ・フルレ音楽図書館所蔵。

- 1897年8月5日付のサン=サーンスよりジャック・デュラン(出版社)、同年8月6日付のオーギュスト宛の手紙。パリ、グランジュ・フルレ音楽図書館所蔵。

- Michel FOURNIER, « Béziers, Bayreuth français », La révolte du Midi viticole cent ans après, 1907-2007, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 2008, p. 297.

- 福井憲彦(編)『新版世界各国史12 フランス史』、東京:山川出版社、2001年、41-42頁。

- Marcel NUSSY SAINT-SAËNS, « La Fondation du théâtre des arènes de Béziers : La première de « Déjanire » le 28 août 1898 », Études sur Pézenas et l’Hérault, XI-1980, N° 2, p. 17.

- Jean-Michel NECTOUX, Gabriel Fauré : Les voix du clair-obscur, Paris, Fayard, 2008, p. 264.

- Jean-Michel NECTOUX, « Notes sur les spectacles musicaux aux arènes de Béziers 1898-1910 », 150 ans de musique française, Arles, Actes Sud, 1991, p. 153.

- Gabriel FAURÉ, Philippe FAURÉ-FREMIET (éd.), Lettres intimes, Paris, La Colombe, 1951, p. 48-49.

- NECTOUX, Jean-Michel, 2008, p. 386.

- 井上さつき『音楽を展示する パリ万博1855-1900』、東京:法政大学出版局、2009年、12-15頁。

- 金尾種次郎(編)『川上音二郎貞奴漫遊記』、大阪:金尾文淵堂書店、1901年、71頁。

- 井上理恵『川上音二郎と貞奴II:世界を巡演する』、東京:社会評論社、2015年、180頁。

- Judith GAUTIER, Les Musiques bizarres à l'Exposition de 1900 : La Musique japonaise, Paris, Paul Ollendorff / Enoch, 1900, 30 p.

- Liste d'effets de voyage. フランス、ディエップ市立博物館(シャトー)、サン=サーンス資料部所蔵。

- André BEAUNIER, Les souvenir d'un peintre, Paris, Eugène Fasquelle, 1906, p 351.

- Mitsuya NAKANISHI, Saint-Saëns et le Japon ; Considérations sur le japonisme dans l'œuvre du compositeur, thèse pour obtenir le grade docteur de l'Université Paris-Sorbonne, 2016, p. 278.

- Camille SAINT-SAËNS, Note sur les Décors de Théâtre dans l'Antiquité romaine, Paris, L. Baschet, 1886, p. 13.

- リュリ:《カドミュスとエルミオーヌ》(1673)、《プシシェ》(1678)、ラモー:《カストールとポリュックス》(1737)、《ダルダニュス》(1739)など。

- MACDONALD, Hugh, Saint-Saëns and the Stage, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p. 294.

- Jean BONNEROT, op.cit., p. 171.

- Sigismund STOJOWSKI, « Die Barbaren von Saint-Saëns in der Pariser Grossen Oper », Die Musik, Vol. 1, 1901 p. 316-320.

- Claude DEBUSSY, Monsieur Croche et autre écrits, Paris, Gallimard, 1987(1971), p. 57. (訳は筆者による。)

- 補足すると、サン=サーンスはドビュッシーより前に生まれ、オペラ一辺倒の時代に国民音楽協会設立により器楽の種を蒔き、フォーレ、ラヴェル、ドビュッシー以後のフランス近代音楽の黄金期を準備しました。この段階で亡くなっていれば、偉大な先輩のイメージが後世まで残ったことでしょう。しかしあまりにも長生きをし、芸術院院長としてフランス楽壇の重鎮となったため、ご意見番よろしく、ついつい後輩の新しい音楽について厳しいコメントを残してしまい反感を買うことになります。サン=サーンスの死後、彼が批判した後輩たちが楽壇を引っ張っていくことになるわけですが、晩年の毒舌によるネガティブなイメージが一番鮮明に残っており、感情的なしこりが後年まで尾を引いてサン=サーンスの評価に影を落とすこととなりました。