第15回 エジプト便り

前々回の最後に触れた《かわいいワルツ op.104》から、再び時系列に沿って進めましょう。この曲は1896年1月から始まったエジプト旅行中に作曲されました。サン=サーンスはエジプトには何度も訪れており、また彼のスリランカ、ベトナム旅行の際にもスエズ運河を経由するために立ち寄っています。そして、1893年にはチャイコフスキーやグリーグらとともにケンブリッジ大学の名誉博士号を授与されるなど、サン=サーンスは既に世界的に評価された作曲家として「名士」でありましたので、エジプトの社交界、さらには当時のオスマン帝国下のエジプトの王朝、ムハンマド・アリー朝(1805-1953)と交流を持つことは自然な流れでありました。というのも、彼は幼少期に出入りしたサロン以来、芸術家として社交界の付き合いを大事にしてまめに行い、キャリアアップにつなげてきたからです。これは彼の処世術であり、成功の理由の一つでもありました。

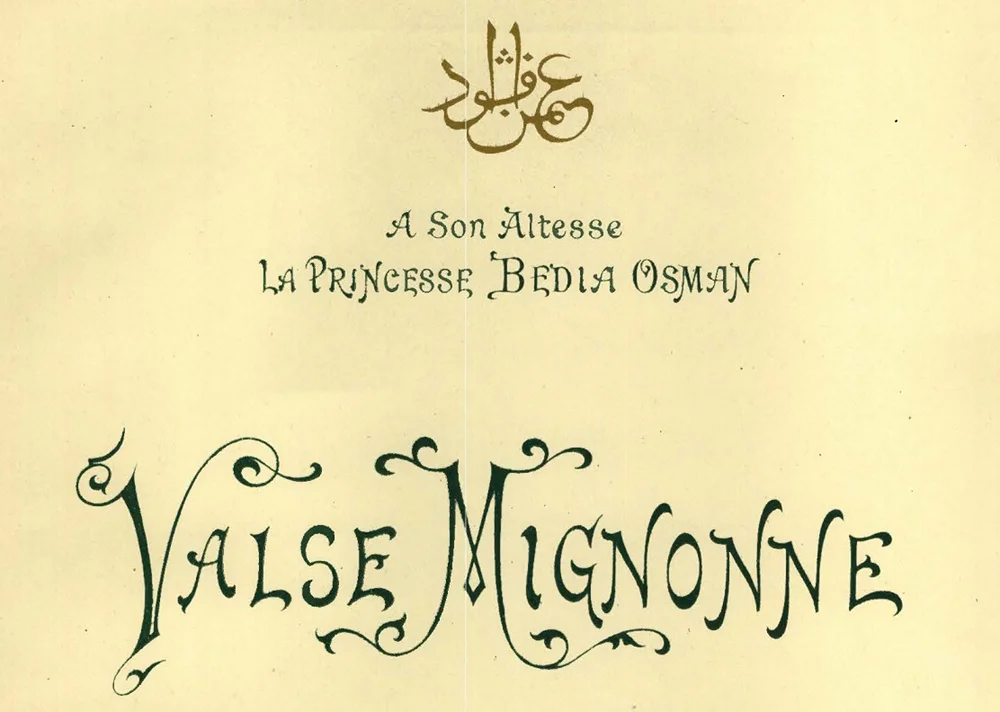

《かわいいワルツ》はべディア・オスマン王女に献呈されました。表紙に金字で王女の印が印刷されていることからも、大変気を遣っており特別な扱いであったことが分かります※1。彼女は、ボヌロの伝記ではエジプト総督の娘と書かれ、今まで通説となっていますが※2、歴代の君主の娘にそのような名前の人物はいません。それに対し、ムハンマド・アリー朝第2代君主イブラーヒーム・パシャ(1789-1848)の三男、ムスタファ―・ファズル・パシャ(1830-1875)の長男、オスマン・パシャ(1850-1898)の次女、バディア・ゼイナブ(1877-1959)のことと考えられます※3。彼女はサインの際に「べディア」と綴っており、第7代君主アッバース・ヒルミー2世(1874-1944)と書簡を交わした「べディア」と年代的に見て同一人物とみて良いでしょう※4。サン=サーンス曰く、べディア王女がピアノを大変上手に弾くことから曲をプレゼントしたため、一種のごますりとみなされ「機会音楽」と分類されますが、作品をたくさん書いて献呈することもサン=サーンスの日々の努力であり、才能でした。とはいえ、サン=サーンスはこの曲をギトリの映画の中でも弾き、ピアノロールや蓄音機に録音も残しておりますので、お気に入りの曲であったことは間違いなく、機会音楽と色眼鏡で見ることは作品理解の妨げになるでしょう※5。

今回のエジプト旅行は1月末にアレクサンドリアに到着し、2月にはルクソール、3月中旬から4月中旬までカイロと、長期滞在になりました。当然、エジプトからの便りがフランスの友人のもとへ届きます。2月14日付のデュラン出版社宛の手紙では、サン=サーンスにとって「アングルのヴァイオリン(=趣味)」であった詩が書かれています。

「傾く星の黄金の光の後に/神聖なる炎が続いて起こるでしょう/ヴィーナスよ、愛の純粋な炎よ/太陽よ、地平線の下に降り、その運行を早めよ/親愛なる星よ/ヴェールを外して輝け/お前の喜びにあふれた輝きで我々の眼前に再び現れよ/ /ヴィーナスよ、善良な女神よ/あなたの光が我々を優しく包み込みますように/一日はあまりにも長すぎ、労苦に身をかがめ/愛する人々の笑顔の花を摘むことができなかった/もしヴィーナスがまだぐずぐずしていたら、あまりにも美しい目をした娘たちは/紡錘を回しながら待つのに疲れて/扉も閉ざされてしまうだろう※8。」

この詩には曲が付けられ、テノールとバリトンのための二重唱曲《ヴィーナス(ウェヌス)》となります。エジプトのまばゆい太陽と温暖な気候がサン=サーンスにとって理想的な環境であり、後述のように西洋古典古代のラテン世界、さらには古き良き日本といった「明晰さ」を体現するユートピアを夢想し、インスピレーションを生み出す源となりました。

3月6日付のルクソールで書かれたシャルル・ルコック宛の手紙では「カルナック神殿のオベリスクは全て巨大で、見事に完ぺきな彫刻が施されている」といったエジプト観光だけでなく、「この国には美しい鳥がたくさんいて、[中略]ヤツガシラはこんな風に鳴きます[楽譜]。一つの音しか鳴かないのですが、その音はとても美しいです」と自然観察にも余念が無く、メシアンに先駆けて鳥の鳴き声の採譜を行っています※9。

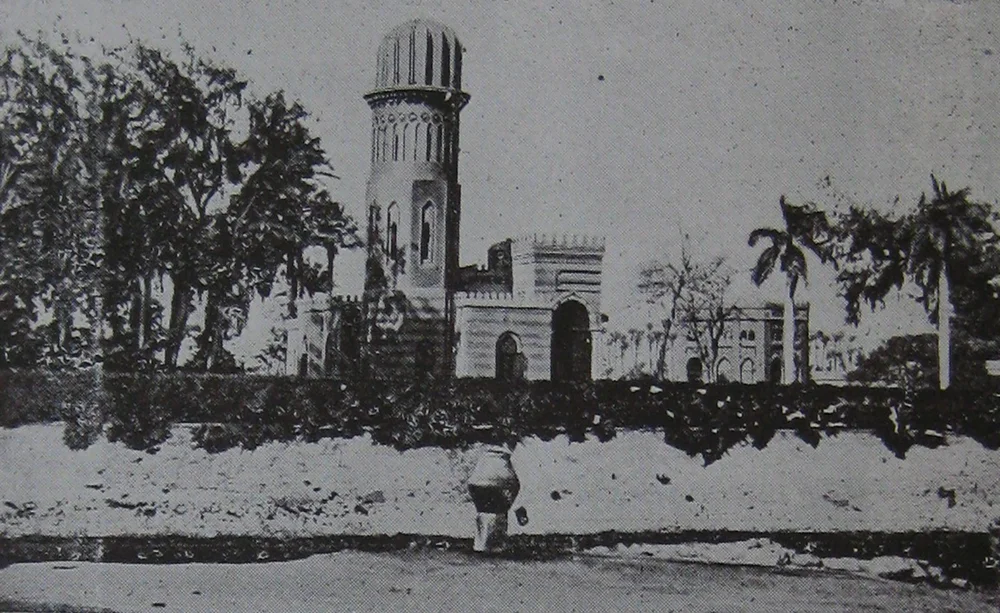

また、天文学に興味を持って望遠鏡を買って天体観測し、天文学会に所属するほどの知的好奇心の塊であるサン=サーンス、彼がエジプトの考古学に興味を持ち、オブジェだけでなく動物のミイラまでもコレクションし※10、考古学者たちと交流を持ったのは自然な流れでした。エジプト考古学者のジョルジュ・ルグラン(1865-1917)から5月15日付のカイロで書かれた手紙を受け取っていますので※11、4ヶ月弱のエジプト滞在中に彼と会い、写真のように遺跡を案内してもらった可能性も考えられます。

3月、サン=サーンスはアスワンとその近郊のフィラエ島を訪問します。この島には豊穣の女神イシス神を祀る神殿がありますが、後のアスワン・ハイ・ダムの建設(1970年完成)に伴い、1980年にアギルキア島に移築され、フィラエ島と呼ばれています※12。よって、サン=サーンスはダムで水没する前のオリジナルの遺跡の姿を見ており、ここでも歴史の証言者と言えるでしょう※13。サン=サーンスは1912年に「エジプト」と題した記事を発表しましたが、旅行記ではなく、歴史遺産に鉄道や蒸気船が通じ、電気設備のある近代的ホテルが建ち並んで、観光客が押し寄せる機械文明化、消費文明化を憂いた哲学的エッセイとなっています。日本のことも引き合いに出されているので、抜粋を読んでみましょう。

このように、当時の西洋の「近代化」「進歩史観」といった概念に対して、サン=サーンスは批判的であったことが分かります。それは、世界各地を旅して様々な見聞をし、文化の多様性を肌で感じ取ったサン=サーンスだからこその、実体験に基づいた説得力のある警鐘でした。彼の主張は激動の時代の潮流でかき消されてしまいましたが、歴史遺産の保護一つ取ってみても、現代に通用する考えではないでしょうか。

話を戻して、フィラエは「ヌビア遺跡群」の一部としてユネスコの世界遺産に登録されていますが、ヌビアとはナイル川の上流、エジプト南部アスワンからスーダンにかけての名称で、元々はエジプトと同一の祖先をもっていたものの、その後ギリシャ・ローマ人との混血が進んだエジプトとは異なる文化圏を形成しました。サン=サーンスはナイル川をダハビア(屋形船)に乗って移動しましたが、そこで船頭が歌うヌビアの恋唄を聴き取ります※15。この旅行は、サン=サーンスを癒し、とりわけ劇場での成功を夢見ながら、オペラ作品を上演することの難しさに倦み疲れた彼を慰めました。実は、このイシスにあやかった作品の製作を提案されるものの、台本がひどく、かといって信頼できる友人のガレに頼むことを企画提案者から断られ、計画が頓挫するという事情もあったのです※16。

この小旅行の後、ルクソールのホテルに缶詰めになって《ピアノ協奏曲 第5番》を作曲します。後の手紙ではありますが、ルクソールの環境について「ここより仕事するのにふさわしい所はありません、私は水を得た魚のようです※17」と述べています。

サン=サーンスは中近東を題材とした東洋趣味の作品として、歌劇《サムソンとダリラ op.47》(パレスチナ)、歌曲《ペルシアの歌 op.26》(1870)-《ペルシアの夜 op.26bis》(1891)(イラン)、管弦楽曲《アルジェリア組曲 op.60》(1880)、幻想曲《アフリカ op.89》(1891)(チュニジア)といった作品を既に書いてきました。ピアノ独奏曲の小品として《イスマイリアの思い出 op.100》(1895)はありますが、大規模な作品としてエジプトを取り上げるのはこれが初めてとなります。とはいえ、全楽章に渡ってエジプト音楽のモチーフを使っているわけではないので、サン=サーンス本人は標題を付けてはおらず、「エジプト風」とはあくまで通称です。意訳して「エジプト便り」あるいは「エジプト土産」とすると、作品の性質がより伝わるでしょう。というのも、この作品は、自身のピアニスト・デビュー50周年の演奏会に合わせて準備された新曲だったからなのです。先に列挙した作品群のように、サン=サーンスの旅行好きと旅行先で聴いた音楽や印象に触発されて作品が生み出されたことは、当時の人々にとっては周知のことでしたから、50周年のファンサービスをするにあたって「音で描いた絵葉書」を届けようとしたと言えます。例えば、《アルジェリア組曲》では船が港に近づくにつれ、街の喧騒が大きくなる様子が表現されるなど、すでにサウンドスケープを先取りしていますが、この「エジプト便り」においては、ヌビア人の恋唄を伴奏するのはバッタの鳴き声なのです※18。ナイル川を航行する際に船頭が歌う唄、川岸から聞こえる虫の声、といった、まさに現地の音風景が再現されています。

この《ピアノ協奏曲 第5番》の第2楽章には、船頭の歌や虫の声の他に、様々な要素が取り入れられています。序奏は弦楽器によるシンコペーションで始まり、リズムの妙で雰囲気を東洋風に変えて盛り上げ、ピアノがアラブの旋法マカーム・ヒジャーズ(A-B-Cis-D-E-F-G)で登場します※19。

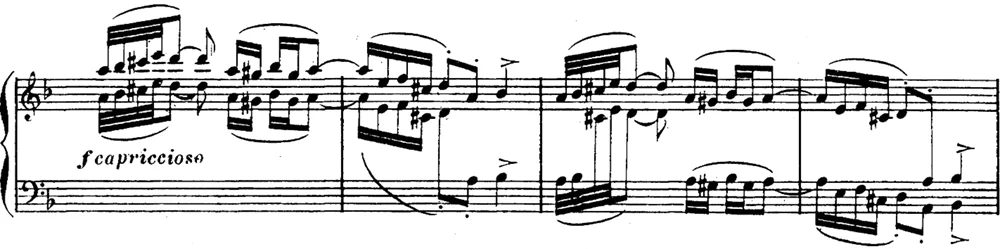

序奏の後、第一主題はマカーム・ヒジャーズカル(A-B-Cis-D-E-F-Gis)により、高らかに導入されますが※20【譜例1-1】、J.S.バッハの《トッカータとフーガ ニ短調 BWV565》の冒頭の音型を反行させ、トリルを拡大した上で、フレーズの後半を重ねています※21【譜例1-2】。オリエントのスパイスが降りかかったバッハとなり、東洋趣味と擬古典主義が一緒になったサン=サーンスらしい折衷様式のフレーズとなっています。パンと香辛料が出会ってできた音楽版「パン・デピス」と言っても良いかもしれません。冒頭からサン=サーンスの好きなものの詰め合わせとなっています。また、行進曲《東洋と西洋 op.25》(1869)の頃から目指してきた、「東洋と西洋の融合※22」というサン=サーンスのテーマの集大成でもあります。この行進曲は1869年に産業美術中央組合が開催した東洋美術展の開幕のために作曲されましたが、この展覧会ではフレデリック・ヴィヨを含むフランスの収集家の所蔵になる日本美術も多数展示され※23、ルイ14世様式の絵付けが施された日本の陶磁器なども出展されていました※24。サン=サーンス自身も、欧州製の金属把手付きの日本製と伝えられた中国製の陶磁器を所有しており※25、「東洋と西洋の融合」の象徴であったと言えるでしょう。

経過部の冒頭、ピアノは3声の平行音程で旋律を奏でます。1オクターヴと完全5度の音程による平行五度進行により西洋の古典和声の禁則を破るのは、いかにもオリエンタルですが、さらに、2オクターヴと長3度で旋律を重ね、ヘ長調、ハ長調、イ長調の多調音楽になっています【譜例2-1】。これは主旋律(基音)に対し、第3倍音、第5倍音を重ねていると見ることもでき、主旋律をメッゾ・フォルテで、倍音をピアニッシモにしているところからも音響学的な効果を計算していたことが分かります。当時60歳で保守派と目されるサン=サーンスが柔軟に新しい音楽語法を取り入れていたことに驚かされます。実は、これは前衛的な試みというよりも、サン=サーンスの自然観察と科学的探究心の賜物なのです。サン=サーンスは子どもの頃から鐘の音に含まれる倍音を聴き取り※26、1881年には「鐘の多重反響」という記事を書いて、倍音に対する関心を持ち続けていたのでした。そして、この響き、どこかで聴いたことは無いでしょうか。モーリス・ラヴェルの《ボレロ》(1928)において、ホルンと2本のピッコロで演奏される旋律、これがハ長調、ト長調、ホ長調と、音程間隔も全く同じで、音量バランスも同じなのです【譜例2-2】。実は、ラヴェルがサン=サーンスを尊敬してアイデアを借用していたのでした。ラヴェルの弟子、指揮者のマニュエル・ロザンタル(1904-2003)は「リムスキー=コルサコフとリヒャルト・シュトラウスの譜面を別にすれば、ラヴェルの譜面台にはいつもサン=サーンスの《ピアノ協奏曲 第5番》の楽譜が乗っていた。いつもである。[中略]ラヴェルは私の言葉をさえぎって言った。『そうだとも。全てがこの曲にある。すなわち、こんなに少ない素材でどうやって完璧な結果を出せるのか、ってことさ※27』」と回想しています。また、ラヴェル自身の《ピアノ協奏曲》(1929-31)を作曲する際も、モーツァルトとサン=サーンスの全てのピアノ協奏曲のスコアを取り寄せ※28、「協奏曲という音楽は軽快で輝かしくあるべきで、深遠さとか劇的効果を狙うべきではない」と考えていたラヴェルは「モーツァルトとサン=サーンスの精神で※29」作曲したのでした。

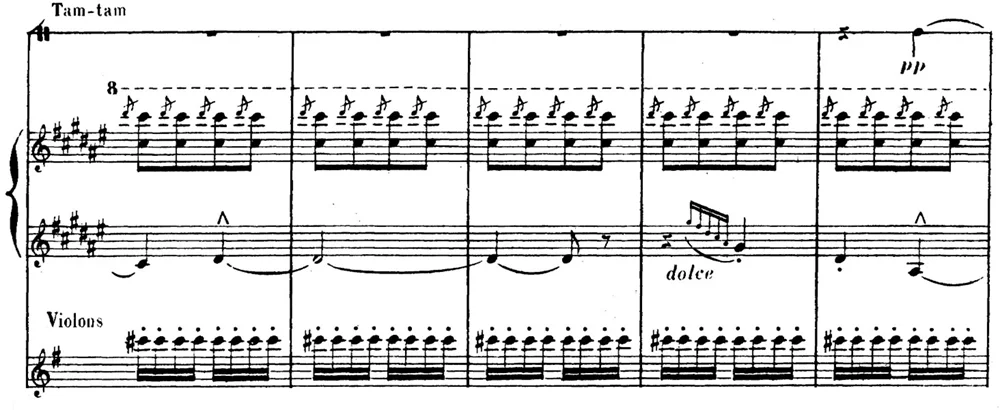

第二主題は、虫の声の伴奏によるヌビアの恋唄で【譜例3】、それが展開され落ち着くと、今度は「カッカッカッ」と規則的な動物の鳴き声が聞こえてきます。「極東へ向かう東洋旅行※30」とサン=サーンスが形容したことから、ベトナムのコンソン島の熱帯雨林の中で鳥や動物たちの鳴き声がこだましているかのようです。ピアノの高音域による金属的な響きはまたガムランを想起させ、フランシス・プーランク(1899-1963)の《2台ピアノのための協奏曲》の第1楽章のコーダの響きに通じるものがあります。それを背景にヨナ抜きの五音音階(Fis-Gis-Ais-Cis-Dis)による東洋的な旋律が奏でられ、ところどころ筝のグリッサンドのような装飾音でアクセントが付けられます。オーケストレーションとしてはタムタムがこの箇所にだけ登場し、銅鑼の音色の面でも極東の雰囲気を強調します【譜例4】。

続く部分では、ピアノの連打によりイランのサントゥールのような打弦楽器の響きが再現されます※31【譜例5】。旋律はマカーム・ヒジャーズ(A-B-Cis-D-E-F-G)のアラビア音階の後、教会旋法のエオリア旋法で先ほどの倍音の効果を使った3声の平行旋律を奏でます【譜例6】。

最後に主和音を合図にシンコペーションの伴奏が戻ってきて、形の上では三部形式となりますが、ピアノは自由に旋律を歌い、コーダを兼ねます。そして静かにピアノが分散和音を鐘のように打ち鳴らし、余韻が響き渡って終わります。このように様々なシークエンスがコラージュされており、エジプト旅行が基調になっているものの、それ以外にもサン=サーンスが訪れた各地の風景が順に移ろいゆき、まるでアルバムをめくりながら絵葉書や写真を眺めているような感覚になる音楽です。

さて、この協奏曲は当時から手放しで称賛されたか、と言えば残念ながらそうではありませんでした。一番代表的で、典型的な批評はコルトーによるものでしょう。

エジプトの神秘的で不可思議なポエジーは、この少しばかり型にはまった表現からは逸脱している。とはいえ、その表現が想起させるものは、エジプトの農民の歌の単調だが強い調子、メランコリックな音色、彼らの音楽的な絶頂の瞬間に至るまで愛や夜に対して情熱的な祈りを伴奏する楽器[の響き]、数千年にわたる舞踊の官能的かつ悲しげな熱狂といったものよりも、万国博覧会での「カイロ通り」の装飾と印象に近いのだ※32。

発表された1932年当時大きな影響力を持っていたコルトーの言葉で、かつサン=サーンスは既に亡くなっており反論できませんでしたので、サン=サーンスの音楽に対してこのような「表層的なオリエンタリスム」というレッテルが貼られてしまい、現在に至るまで中々その誤解を解くのが難しくなってしまいました。しかし、サン=サーンスの考え方は、彼の哲学的論考を読めば、東洋の文化に対する尊敬の念がひしひしと伝わってきて、むしろ自分が属する西洋が近代化や進歩の名のもとで物質文明へと突き進むことに嫌悪していることがすぐに分かります。またサン=サーンス自身は世界中を飛び回り、現地の文化に直に触れることができましたが、当時の19世紀や20世紀初頭のフランス、ヨーロッパにおいて、エジプト旅行に行ける人は限られていました。インターネットなどもちろんない時代、人々がアクセスできる情報も限られていました。そのような時代に、何の準備もなしにアラブの微分音程の音楽を演奏してヨーロッパの人々が理解することができたでしょうか。そう考えると、19世紀の聴衆に受け入れられるよう、ある程度、取捨選択と修正が必要だったのは仕方がありませんし、東洋と西洋の対立ではなく、融合を目指したサン=サーンスにとって、伝統的な西洋音楽と東洋音楽を折衷させる穏健な作風というのは彼が出した平和主義的な答えであったと言えるでしょう※33。

- BLATTNER, E.J. (éd.), Le Mondain égyptien – The Egyptian who's who 1939, Le Caire, F.E. Noury & fils, 1939, 399 p.

- BONNEROT, Jean, Camille Saint-Saëns ; Sa vie et son œuvre, Paris, Durand, 1922, 241 p.

- BONNEROT, Jean, « Saint-Saëns Voyageur », Guide de Concert, numéro hors-série consacré à Saint-Saëns, 1922, p. 20-24.

- CHANTAVOINE, Jean, Camille Saint-Saëns, Paris, Richard-Masse, 1947, 117 p.

- Château-Musée de Dieppe (éd.), Égypte, égyptologie, égyptomanie : un musée et ses collectionneurs, Dieppe, Château-Musée de Dieppe, 1998, 88 p.

- COMETTANT, Oscar, La musique, les musiciens et les instruments de musique chez les différents peuples du monde, Paris, Michel Lévy, 1869, 737 p.

- CORTOT, Alfred, La Musique Française de Piano, 2ème série, Paris, Presses Universitaire de France, 1948 (1932), 252 p.

- (アルフレッド・コルトー『フランス・ピアノ音楽2』安川定男、安川加壽子訳、東京:音楽之友社、1996年。)

- DANDELOT, Arthur, La vie et l'œuvre de Saint-Saëns, Paris, Dandelot, 1930, 297 p.

- GALLOIS, Jean, Camille Saint-Saëns, Sprimont, Pierre Mardaga, 2004, 382 p.

- GÉRARD, Yves, « Saint-Saëns et l'Opéra de Monte-Carlo », L'Opéra de Monte-Carlo : au temps du Prince Albert Ier de Monaco, Les Dossiers du Musée d'Orsay 38, 1990, p. 29-36.

- ICKOWICZ, Pierre et JOVANOVIC, Cécile (éd.), Paris-Dieppe-Alger. Camille Saint-Saëns, 1835-1921, Dieppe, Musée de Dieppe, 2021, 119 p.

- LADJILI, Myriam, « La musique arabe chez les compositeurs français du XIXe siècle saisis d'exotisme (1844-1914) », International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Vol. 26, No. 1, 1995, p. 3-33.

- LOTI, Pierre, La Mort de Philæ, Paris, Calmann-Lévy, 1908, 356 p.

- NAKANISHI, Mitsuya, Saint-Saëns et le Japon ; Considérations sur le japonisme dans l'œuvre du compositeur, thèse pour obtenir le grade docteur de l'Université Paris-Sorbonne, 2016, 300 p et son annexe 186 p.

- ORENSTEIN, Arbie, Ravel: Man and Musician, Mineola (NY), Dover, 1991 (1975), 293 p.

- (アービー・オレンシュタイン『ラヴェル:生涯と作品』井上さつき訳、東京:音楽之友社、2006年)

- RATNER, Sabina Teller, Camille Saint-Saëns (1835-1921) / a thematic catalogue of his complete works, vol. 1, New York, Oxford University Press, 2002, 628 p.

- RAVEL, Maurice, CORNEJO, Manuel (éd.), L'intégrale : Correspondance (1895-1937), écrits et entretiens, Paris, Le Passeur, 2018, 1769 p.

- ROSENTHAL, Manuel, MARNAT, Marcel (éd.), Ravel, Paris, Hazan, 1995, 206 p.

- (マニュエル・ロザンタール『ラヴェル―その素顔と音楽論』マルセル・マルナ編、伊藤制子訳、東京:春秋社、1998年。)

- SAINT-SAËNS, Camille, « La Résonnance multiple des cloches », La Renaissance musicale, 1ère année, N° 28, 11 septembre 1881, p. 3-4.

- SAINT-SAËNS, Camille, « Égypte », L'Écho de Paris, 29e année, N° 10046, 4 février 1912, p. 1.

- SERVIÈRES, Georges, Saint-Saëns, Paris, Félix Alcan, 1930, 219 p.

- STEGEMANN, Michael, Camille Saint-Saëns, Hamburg, Rowohlt Taschenbuch, 1988, 156 p.

- (ミヒャエル・シュテーゲマン『大作曲家 サン=サーンス』西原稔訳、東京:音楽之友社、1999年。)

- Union centrale des Beaux-Arts appliqués à l'industrie (éd.), Exposition de 1869 ; Catalogue du Musée oriental, Paris, Union centrale des Beaux-Arts appliqués à l'industrie, 1869, 174 p.

- Union centrale des Beaux-Arts appliqués à l'industrie (éd.), Exposition des Beaux-Arts appliqués à l'industrie ; Guide du visiteur au Musée oriental, Paris, Union centrale des Beaux-Arts appliqués à l'industrie, 1869, 59 p.

- 下田幸二「ピアノ名曲解体新書 124:サン=サーンス/ピアノ協奏曲 第5番《エジプト風》」、『レコード芸術』、東京:音楽之友社、第70巻、第4号、2021年、208-209頁。

- 1896年4月16日付のサン=サーンスよりデュラン出版社宛の手紙。パリ、マーラー音楽メディアテック所蔵。

「この手紙とともに《かわいいワルツ》をお送り致します。今回は、献辞に関してご不満を持たれることはあるまいと存じます。王女の御印は金字でタイトルの上にお願いします。特に私の書いたものを変更して、マダムを付けないでください。この魅力的なピアニストはまだ結婚なさっていらっしゃらないのだから……。」 - Jean BONNEROT, Camille Saint-Saëns ; Sa vie et son œuvre, Paris, Durand, 1922, p. 161.

- E.J. BLATTNER (éd.), Le Mondain égyptien – The Egyptian who's who 1939, Le Caire, F.E. Noury & fils, 1939, p. 31.

- Durham University Library, Archives and Special Collections, Catalogue, 'Abbas Hilmi II papaers, GB-0033-HIL.

- Sabina Teller RATNER, Camille Saint-Saëns (1835-1921) / a thematic catalogue of his complete works, vol. 1, New York, Oxford University Press, 2002, p. 193.

《デンマークとロシアの歌による奇想曲 op.79》(1887)はロシア・ツアーの際に、同行する音楽家の楽器編成で演奏できるよう作曲されました。ロシア旅行なのに、なぜデンマークの歌が登場するかというと、当時のロシア皇帝アレクサンドル3世(1845-1894)の皇后、デンマーク王室出身のマリア・フョードロヴナ(1847-1928)に献呈されているからです。大変分かりやすい機会音楽の例ですが、レパートリーの少ない管楽器にとって、しかもフルート、オーボエ、クラリネット、ピアノという変則的な編成で演奏できる貴重な室内楽作品として、現在でも取り上げられることが多いです。 - Jean BONNEROT, op cit., p. 176.

- Yves GÉRARD, « Saint-Saëns et l'Opéra de Monte-Carlo », L'Opéra de Monte-Carlo : au temps du Prince Albert Ier de Monaco, Les Dossiers du Musée d'Orsay 38, 1990, p. 29-36.

ムハンマド・アリー王子のように長きにわたって深められた交流としては、他にもモナコ公アルベール1世(1848-1922)が挙げられます。サン=サーンスは1902年にアルベール1世をモンテカルロ歌劇場の監督ラウル・ガンズブール(1860-1955)によって紹介され、1904年同劇場初演の歌劇《エレーヌ》以降劇場作品を委嘱されるようになります。モナコが地中海沿岸の太陽が降り注ぐ温暖な避寒の地として、サン=サーンスにとって快適な場所であったことも重要でしょう。さらに、エジプトが考古学なら、モナコは海洋学、アルベール1世は海洋学者として名を馳せ、科学に対する興味が二人を結び付け、1910年のモナコ海洋博物館の開館に合わせ、サン=サーンスは《祝典序曲 op.133》を作曲しました。やはり世界各地の王侯貴族とコネクションを築くことは、有力な支援者、理解者を得ることであり、サン=サーンスが音楽活動を続けるにあたって重要なことであったのは間違いありません。 - 1896年2月14日付のサン=サーンスよりデュラン出版社宛の手紙。パリ、マーラー音楽メディアテック所蔵。

- 1896年3月6日のサン=サーンスよりシャルル・ルコック宛の手紙。フランス、ディエップ市立メディアテック・ジャン・ルノワール、サン=サーンス資料部所蔵。

- Château-Musée de Dieppe (éd.), Égypte, égyptologie, égyptomanie : un musée et ses collectionneurs, Dieppe, Château-Musée de Dieppe, 1998, p. 40-43.

- Ibid., p. 74.

- 河江肖剰氏の動画で、現在のフィラエ島、イシス神殿が紹介されています。

- Pierre LOTI, La Mort de Philæ, Paris, Calmann-Lévy, 1908, p. 344-345 & 355-356.

小説家ピエール・ロティは1907年にエジプトを旅行し、『フィラエ島の死』を上梓します。この題名は、1902年に完成したアスワン・ダム(現在の呼称ではアスワン・ロウ・ダム)の湖面が堆積物によって上昇したため、1907年から始まった堤の嵩上げ工事により、フィラエ島が水没する危険にさらされていることを指しています。 - Camille SAINT-SAËNS, « Égypte », L'Écho de Paris, 29e année, N° 10046, 4 février 1912, p. 1.

- Pierre LOTI, op cit., p. 353.

ロティも船頭がヌビアの舟唄を歌っていたことを書き記しています。 - Jean BONNEROT, op cit., p. 161-162.

- 1909年12月11日付のサン=サーンスよりジャック・デュラン宛の手紙。パリ、マーラー音楽メディアテック所蔵。

- Michael STEGEMANN, Camille Saint-Saëns, Hamburg, Rowohlt Taschenbuch, 1988, p. 101.

- Oscar COMETTANT, La musique, les musiciens et les instruments de musique chez les différents peuples du monde, Paris, Michel Lévy, 1869, p. 289.

音階に関しては、エジプトのオリジナルものを使用した、というより、エジプト音楽にも共通するアラブの音階として当時知られていたものが使用されたと考えられます。1867年のパリ万国博覧会で既にアラブ音楽を耳にすることができ、マカーム・ヒジャーズとマカーム・ヒジャーズカルを五線譜に起こしたものが本書で紹介されています。 - Myriam LADJILI, « La musique arabe chez les compositeurs français du XIXe siècle saisis d'exotisme (1844-1914) », International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Vol. 26, No. 1, 1995, p. 24.

解説によってはアルジェリアのラマル旋法とするものもありますが、アラブ音楽と一口に言っても、その対象とする地域は広く、用語は一定ではありません。またサン=サーンスはアルジェリアやエジプト滞在中に現地の音楽家について体系的にアラブ音楽を学んだわけではなく、パリにいても書物や万博によってアラブ音楽に触れる機会は少なからずあったため、エジプトを含むマシュリク地域の旋法として一般的な用語を用いることとします。 - 下田幸二「ピアノ名曲解体新書 124:サン=サーンス/ピアノ協奏曲 第5番《エジプト風》」、『レコード芸術』、東京:音楽之友社、第70巻、第4号、2021年、208頁。

- Mitsuya NAKANISHI, Saint-Saëns et le Japon ; Considérations sur le japonisme dans l'œuvre du compositeur, thèse pour obtenir le grade docteur de l'Université Paris-Sorbonne, 2016, p. 104.

- Union centrale des Beaux-Arts appliqués à l'industrie (éd.), Exposition des Beaux-Arts appliqués à l'industrie ; Guide du visiteur au Musée oriental, Paris, Union centrale des Beaux-Arts appliqués à l'industrie, 1869, p. 4-5.

- Union centrale des Beaux-Arts appliqués à l'industrie (éd.), Exposition de 1869 ; Catalogue du Musée oriental, Paris, Union centrale des Beaux-Arts appliqués à l'industrie, 1869, p. 148.

- Pierre ICKOWICZ et Cécile JOVANOVIC (éd.), Paris-Dieppe-Alger. Camille Saint-Saëns, 1835-1921, Dieppe, Musée de Dieppe, 2021, p. 32. (写真あり。)

- Camille SAINT-SAËNS, « La Résonnance multiple des cloches », La Renaissance musicale, 1ère année, N° 28, 11 septembre 1881, p. 3.

- Manuel ROSENTHAL, Marcel MARNAT (éd.), Ravel, Paris, Hazan, 1995, p.59-60. (訳は筆者による。)

- Arbie ORENSTEIN, Ravel: Man and Musician, Mineola (US), Dover, 1991 (1975), p. 202.

- Maurice RAVEL, Manuel CORNEJO (éd.), L'intégrale : Correspondance (1895-1937), écrits et entretiens, Paris, Le Passeur, 2018, p. 1550.

- Michael STEGEMANN, op cit., p. 101.

- 東欧で発達したものはツィンバロムとなり、ハンガリーのコダーイ・ゾルタン(1882-1967)による歌劇《ハーリ・ヤーノシュ op.15》(1926初演)での用例でよく知られています。

- Alfred CORTOT, La Musique Française de Piano, 2ème série, Paris, Presses Universitaire de France, 1948 (1932), p. 90. (訳は筆者による。)

- 幻想曲《アフリカ op.89》に関する拙稿もご参照ください。