第10回 蜻蛉(サン=サーンスと日本4)

前回の「富士山」においては、高踏派の影響を紹介しました。美学的な影響だけでなく、形式的にもアレクサンドラン(12音綴)のソネ(ソネット:14行詩)となっています。今回ご紹介する、タイトルがその名もずばり「日本」はアレクサンドランで平韻が繰り返されるものの、行数は自由に書かれています。

「日本」

~ジュディット・ゴーティエ夫人に捧ぐ~

漆と金の夢、驚異の国日本。

近寄りがたい惑星、目にも驚くべき彼の地は輝いていた。

これまで培われてきた日本の文化について

誰も知らなかったし、真似することもできないだろう。

洗練されているからこそ超自然的であった

その精髄は非常に小さな日本画の中で輝いていた。

物事を把握する独自のやり方があった、

鳥、魚、木、桃色の蓮。

その幻想的だが真正なる芸術において

月さえも、未知の側面があった。裸だろうが

服を着ようが、誰も地上では服を着ていないかのように、

日本人は陽気に、隠し事無く暮らしていた

紙の衝立で仕切られた木の家の中で。

少しの米で栄養を取り、手仕事に従事し、

笑いながらゆったり働いていた。彼らの望みは

生活を楽しむことだけで十分であった、

花を育て、日本の芸術が生み出したあらゆる骨董品で

自分たちの目を楽しませる生活だ。

彼らはあらゆるものを美化した。日本では、娼婦でさえも

愛らしく、『微笑みの商人』だった。

彼らは極東から更に東に居り、

彼らにとっては中国でさえ西方であったのだ。

***

彼らは幸福に倦んでいる!彼らには産業が必要だ

労働が重くのしかかり、機械は叫び、

唸り、黒い蒸気で青空を曇らせる。

我々西洋の服には趣味も、形式も、色彩も無く、

我々の俗悪さといったら、有り得ない形の帽子に、

ズボンに、いかがわしい芸術に、聖書。

彼らは日本の服を着ていれば可愛らしかったのに、

我々の異様な身なりで、彼らは醜くなろうとする。

日本の女性は、驚異的な洗練さと気品に溢れ、

さながら、花が茎の上で首をかしげるようだった。

彼女らは世界に日本の装身具を広め、

美の基準や愛の主題を変えることができたというのに!

しかし、我々のごてごてしたアクセサリーを付けて、

女神のドレスの裾を引きずるのはもはや猿真似でしかない。

万事休す!日本は、その喪に服し、

幻想を封印し、棺桶に釘打たなければならない。

「日出ずる帝国」はもはや言葉の綾でしかなく、

それは極西、ヨーロッパの猿真似だ※1!

「富士山」の内省的な内容と比べて、こちらは外向きのメッセージ性が強い、有り体に言うとサン=サーンスの「皮肉」が突き刺さる詩となっています。しかし、これを読んでみて、何か思い出された方がいらっしゃるかもしれません。学校の歴史の時間で見たあの風刺画です。

キャプションは『紳士淑女が社交界へ行く』となっており、左上には「名磨行(なまいき)」の文字が見えます※2。これは現在の用法の「生意気」ではなく、「生粋」であり、生焼けの「生」すなわち「中途半端」にしか「洗練」されていない、転じて「垢抜けしていない」という意味になります。

作者はジョルジュ・ビゴー(1860-1927)。彼は東京に居住して、横浜居留地の外国人向けに風刺雑誌「トバエ(鳥羽絵)」を発刊するなど、挿絵画家、報道画家、漫画家、そして純粋な創作の画家として活躍しました。日本には1882(明治15)年から1899(明治32)年まで滞在しており、パリの知識人たちとは直接の接点がなかったので、残念ながらサン=サーンス自身はこの絵を見ていないと思われます。ただ、このビゴーの考えは彼独自のものではなく、サン=サーンスも同じ考えを持っていたわけですから、当時のフランス人の間で共有されていたと考えるのが妥当でしょう。その証拠が『微笑みの商人』という言葉です。

『微笑みの商人』が二重鉤括弧でくくってあるのは、作品名だからです。これは詩「日本」の献呈先であるジュディット・ゴーティエ(1845-1917)の戯曲のタイトルでした。前回テオフィル・ゴーティエの名前が出てきましたが、ジュディットはその娘なのです。テオフィルはパリで出会った中国人と親交を結び、ジュディットの語学教師として雇うなど、親子そろって極東の文化に関心を持っていました。ジュディットが最初に極東に関心を持ったきっかけは、1862年の万国博覧会で訪れたロンドンで見かけた二人の侍だったのです※3。そして、彼女は父親と同じく文学の道に進みました。1890年までに著した日本関連の著作は、小説『簒奪者』(1875)、翻訳詩集『蜻蛉集』(1885)、そして戯曲『微笑みの商人』(1888初演)などが挙げられます。

「簒奪者」とは徳川家康のことで、1615(慶長20)年の大坂夏の陣を題材にした歴史小説です。話は戻りますがオペラ《黄色い姫君》の音階に関して、サン=サーンスと友人の作曲家、シャルル・ルコックは手紙のやり取りの中で議論していました※4。サン=サーンスは、自分が《黄色い姫君》で使った音階をルコックがオペラ=コミック《コジキ》の中で真似したと指摘したところ、ルコックから「孔子の時代からある伝統的な音階だから問題ない」と返され、逆に苦しい言い訳をしていますが、この《コジキ》の初演評をサン=サーンスは書いており、その中で『簒奪者』を引き合いに出しています※5。実は、先述の通り1870年の普仏戦争の開戦前にサン=サーンスがドイツを訪れ、その帰途スイス、ルツェルンのトリプシェンに滞在中のワーグナーを訪問するのですが、彼に引き合わせたのは熱心なワグネリアンであったジュディットとその夫、詩人のカチュール・マンデス(1841-1909)だったのです※6。そしてマンデスは『第一次現代高踏派詩集』(1866)の編集に携わっていました。つまり、サン=サーンスとジュディットは日本趣味やエジプト趣味※7を含むオリエンタリスト、ワグネリアン、そして高踏派という共通項を持つ古くからの友人でした。

『蜻蛉集』とは和歌による翻訳詩集でしたが、後に最後の元老となる西園寺公望(1849-1940)が当時パリに留学しており、ジュディットと知り合い下訳を行いました。挿絵は山本芳翠(1850-1906)という豪華なものです※8。蜻蛉(トンボ)といえば、ジャポニスムを受けて花開いたアール・ヌーヴォーのモチーフとして有名です。サン=サーンス自身、1894年に歌曲《蜻蛉》を作詞作曲しており、絵を画くことを好んだ彼は、自筆手稿譜の表紙にトンボの絵を描いています。出版譜の表紙にもアール・ヌーヴォー風に池の睡蓮の葉の上に立つトンボの翅をもった精霊※9がデザインされています。

『微笑みの商人』は西園寺公望に献呈されていますが、微笑みの商人、厳密に訳すと微笑みを売る女商人、すなわち遊女の謀略により家族と生き別れになった息子が敵討ちに出て、父親と乳母に再開するも、二人の話から犯人は自分の婚約者の母であることが判明し、葛藤の中復讐できずにいると最後に遊女が自刃して果てるという、勧善懲悪の物語で、仇討ち、自刃といった日本的なモチーフが主題になっています。よって、あらすじ自体はサン=サーンスの詩「日本」とは直接関係が無いのですが、この戯曲にはプロローグが付いています。作者は歌劇《ヘンリー8世》の台本も担当した作家のアルマン・シルヴェストル(1837-1901)でした。

ある日、古い壁が崩壊し、

愛する女性が

自分を魅了する声の方へ行くように、

日本はあなた(西洋)の腕の中へ飛びこんだ。

それで、崇高なる犠牲は、

あなた方西洋に気に入られるためになされ、

日本はあまりに嫉妬深いので

あなた方の真似をしようとして、

もはや元の自分のままでいたくないのだ。

[中略]

日本は魅力的な芸術を否定した、

その比類のないファンタジーを、

すなわち、日本のポエジーであったもの全て、

日本はそれを愛する人の足元に投げつけた。

日本は最後の武器をへし折る、

その熱狂の渦の中で

古代の栄光を忘れようとしている、

日本を魅力的にしていた全てのものを。

新しい日本を創造するために、

信じられないほどの目まぐるしさの中で、

日本は昔日の面影を全てかき消そうとしている

かつてあんなにも美しかった面影を※10。

サン=サーンスは知っていたわけではないと思われますが、『微笑みの商人』のタイトルを引用することで、シルヴェストルのプロローグの「本歌取り」を行っているのです。プロローグの最初は「こんにちは、パリの皆さん、私は江戸にやって来ました※11。」で始まるため、西洋化する近代日本(東京)に対し、江戸(時代)の伝統的な日本を懐かしみ、その消滅を嘆いていることがよく分かります。

しかし、ビゴーのカリカチュアにも出てきたような「猿真似」という強い言葉はどこから来たのでしょうか。調べてみると、オペラ《蝶々夫人》のモデルとなった小説『お菊さん』(1888)の作者、ピエール・ロティ(1850-1923)が記した「江戸の舞踏会」(初出は1887-1888年)において、同様の表現が見いだされます※12。

少し金ぴか過ぎ、けばけばし過ぎる、この無数の何らかの盛装をした日本の紳士たち、すなわち大臣、提督、将校に役人たちは。[中略]そして、燕尾服は我々西洋人にとっても今や醜悪なものだが、日本人たちは何と奇妙に着ていることか。おそらく、彼らはこの種の衣服に合った背中をしていないのだ。その原因が何なのかは分からないのだけれども、とにかく、彼らを見ると皆いつも、何だか猿に非常に似ていると思ってしまう※13。

ロティは1885年に滞在したので、1887年の上述のビゴーのカリカチュアはおそらく見ていません。それでも、当時のフランスのジャポニザンの間では、同じような考えを抱く人が多かったのでしょう。そして、サークルのネットワークの中で共有されていきました。ロティの文章は雑誌、『新評論』に掲載されましたが、この雑誌にはサン=サーンスやガレが頻繁に寄稿しており、すでにサン=サーンスとロティは知り合いだったかもしれません。少なくとも、ロティの『新評論』の初出の文章をサン=サーンスが読んでいた可能性は高いと思われます。ちなみに『お菊さん』はサン=サーンスのニデルメイエール学校時代の弟子アンドレ・メサジェがオペラ=コミックとして作曲し1893年に初演され、プッチーニの《蝶々夫人》(1904初演)につながります。

このように、ルイ・ガレ、ジュディット・ゴーティエ、アルマン・シルヴェストル、ピエール・ロティとサン=サーンスの周囲のジャポニザンは圧倒的に文学者が多いことが分かります。よって、サン=サーンスの日本趣味も音楽よりも詩という形で発現したのが自然な流れであったのでしょう。ゴンクール兄弟のように美術品収集を行った文学者ももちろんいましたが、サン=サーンスが日本に関して具体的、物質的なモノより抽象的、精神的なコトに関心を持った理由の一つが友人の影響でした。

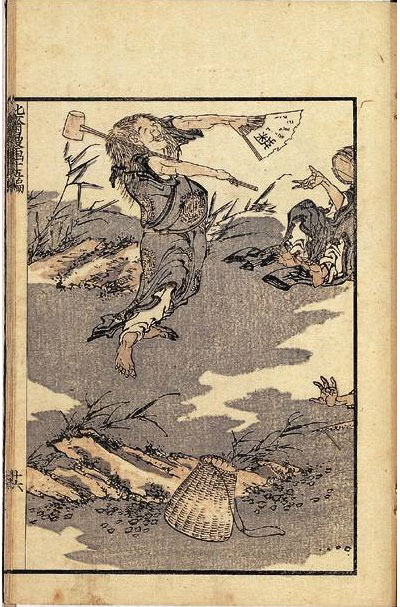

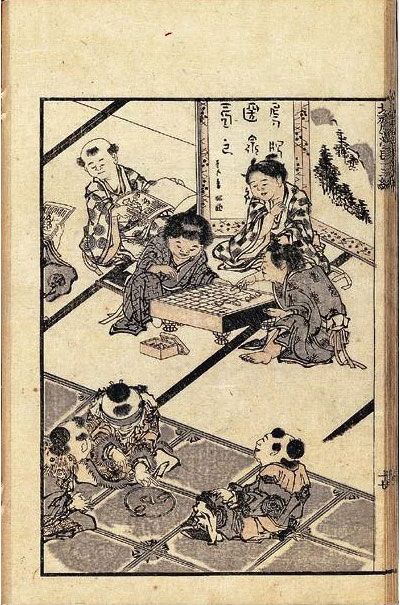

当時のフランスのジャポニザンである知識人たちは、前述の通り西洋近代化を推し進める明治日本を批判したのですが、何故このような強い調子で残念がったのかといえば、それは期待に対する裏切りが大きかったからでしょう。サン=サーンスのように、1870年代から日本に興味を持ち続けた人々にとって、日本とは浮世絵を代表とする美術品のイメージを通して醸成された世界であり、想像の世界、一種のユートピアでした。また、サン=サーンスは収集家と呼べるほどオリジナルの日本の美術を買い集めることはありませんでしたが、彼の書簡を調査すると北斎漫画が印刷されたものが見つかります。オーギュスト・デュラン宛の1888年11月1日の便箋※14には『北斎漫画十五編』の「猩々舞」※15、後にバレエ《おしゃべり女》の台本を担当することになるジョゼフ=ルイ・クローズからサン=サーンス宛の1890年9月12日の便箋※16には同書より「和漢子供遊」※17から抜き出したモチーフが描かれています。当時インターネットどころか電話もなく、通信手段がもっぱら手紙であった時代に、日用品の意匠に北斎漫画が取り入れられていたというのは、それだけ日本美術が流行し、フランス社会に浸透していたことを示します※18。また、美術品そのものを受け入れるだけでなく、サン=サーンス自身詩に描いたように、芸術を日常生活に取り込む、という応用芸術の概念の再評価をフランスにもたらし、アール・ヌーヴォーへとつながっていきます※19。しかし、1880年代後半になると日本へ出かけるフランス人の数も多くなり、現地の生の情報が時間差もなく手に入るようになると、「想像していた日本と違う」という失望に変わっていったのでしょう。

フランス人たちは江戸の日本に憧れ、それを描く浮世絵等を所望するわけですから、日本から送られる品々も当然取捨選択が行われ、「幻想の日本」が出来上がっていたのです※20。例えば、実際長崎でお兼さんと生活したロティは、日記によると、出航命令が出てお別れの段になっても、丁重で礼儀を尽くしてはいるが、淡々としてどこかよそよそしい日本的な別れのあいさつに対し、物足りなさを感じている様子が窺われます※21。お兼さんとの相性の問題を別にしても、ありふれた別れのシーンですが、それではドラマ性に欠けると考えたのでしょうか、小説『お菊さん』ではお菊さんが銀貨をもてあそぶシーンが追加されます※22。当時まだ若かったロティは、それまで訪れたイスタンブールやタヒチで体験した情熱的で劇的なアヴァンチュールと日本文化とのギャップに戸惑ったというのもあったでしょうが、美術品を通して前もってある程度は淡白な日本の精神性に関して知っていたはずですから、近代化し物質文明に染まっていく明治日本の姿が来日前の期待を大きく裏切り、失望から反感を増幅させたのでしょう。それが銀貨に象徴されています。また自分たちの幻想が崩れていくのが怖かったのかもしれません。

サン=サーンスにとって、幻想の日本がユートピアであったのは高踏派の美学ともつながり、高踏派の詩人たちが象牙の塔に籠ったように、サン=サーンスも「古き良き日本」「芸術の日本※23」という想像の世界の中に逃避したと考えられます※24。作家ギュスターヴ・フローベール(1821-1880)が述べたと伝わる「ボヴァリー夫人、それは私だ」と同様に、《黄色い姫君》で日本に憧れ現実逃避するコルネリスはサン=サーンス自身の姿であったと考えられ、彼の日本趣味初期からの傾向でありました。サン=サーンス自身今回の詩で「幻想を封印」と述べ、そのことに既に薄々気が付いていましたが、この態度は後年まで続き、別の文学作品となって現れることとなります。

- BIGOT, Georges, Tôbaé, 1ère année, N° 6, 1er mai, 1887, (7) p.

(清水勲『ビゴーが見た日本人』、東京:講談社、2001(1981)年。) - BONNEROT, Jean, Camille Saint-Saëns ; Sa vie et son œuvre, Paris, Durand, 1922, 241 p.

- CHAMPOLLION, Jean-François, Grammaire égyptienne, Paris, Firmin Didot frères, 1836, 555 p.

- CHANTAVOINE, Jean, Camille Saint-Saëns, Paris, Richard-Masse, 1947, 117 p.

- DANDELOT, Arthur, La vie et l’œuvre de Saint-Saëns, Paris, Dandelot, 1930, 297 p.

- GALLOIS, Jean, Camille Saint-Saëns, Sprimont, Pierre Mardaga, 2004, 382 p.

- GAUTIER, Judith, L’Usurpateur, 2 vol., Paris, A. Lacroix, 1875, 266 & 265 p.

- GAUTIER, Judith, Poème de la Libellule, Paris, Gillot, 1885, [118] p.

- GAUTIER, Judith, Le Second rang du collier, Paris, Juven, ca 1905, 336 p.

- LOTI, Pierre, Madame Chrysanthème, Paris, Calmann-Lévy, 1888, 331 p. (ピエル・ロチ『お菊さん』野上豊一郎訳、東京:岩波書店、1929年。)

- LOTI, Pierre, Japoneries d’automne, Paris, Calmann-Lévy, 1889, 356 p.

(ピエール・ロチ『秋の日本』村上菊一郎、吉氷清訳、東京:角川書店、1953年。) - NAKANISHI, Mitsuya, « Saint-Saëns et ses œuvres littéraires sur le Japon », The many faces of Camille Saint-Saëns, Turnhout (Belgique), Brepols, 2018, p. 361-372.

- SAINT-SAËNS, Camille, « Revue musicale », L’Estaffete, 23 octobre, 1876, p. 1.

- SAINT-SAËNS, Camille, Rimes familières, Paris, Calmann-Lévy, 1890, 131 p.

- SERVIÈRES, Georges, Saint-Saëns, Paris, Félix Alcan, 1930, 219 p.

- SILVESTRE, Armand, « Prologue », La Marchande de sourire, Paris, G. Charpentier, 1888, p. 7-10.

- STEGEMANN, Michael, Camille Saint-Saëns, Hamburg, Rowohlt Taschenbuch, 1988, 156 p.

(ミヒャエル・シュテーゲマン『大作曲家 サン=サーンス』西原稔訳、東京:音楽之友社、1999年。) - 葛飾北斎『北斎漫画十五編』、名古屋:東壁堂(永楽屋東四郎)、1878年。

- 高階秀爾「序・ジャポニスムとは何か」、『ジャポニスム入門』、京都:思文閣出版、2000年。

- 馬渕明子『ジャポニスム‐幻想の日本』、東京:ブリュッケ、1997年。

- [ピエール・ロティ]『ロチのニッポン日記』船岡末利編訳、横浜:有隣堂、1979年。

- 吉川順子『詩のジャポニスム:ジュディット・ゴーチエの自然と人間』、京都:京都大学学術出版会、2012年。

- [コジマ・ワーグナー]『コジマの日記 2』三光長治他訳、秦野:東海大学出版会、2009年。

- Camille SAINT-SAËNS, Rimes familières, Paris, Calmann-Lévy, 1890, p. 93-95.

- Georges BIGOT, Tôbaé, 1ère année, N° 6, 1er mai, 1887, p. (6).

- Judith GAUTIER, Le Second rang du collier, Paris, Juven, ca 1905, p. 132-133.

「ある日、街中で忘れられない印象を残した出会いがありました。母と妹と歩いていると、どの通りだったか思い出せないのですが、私たちの目の前に二人の非常に風変わりな人物と彼らに続く野次馬の集団が見えました。それは伝統的な正装をまとった二人の日本人でした。彼らは見物人の行列を見ないふりをして、とはいえ付きまとわれていたので逃れるために、あらゆる種類の象牙や鼈甲のアクセサリーを扱う高級店に入りました。私たちも興味を抑えきれず、群衆が窓ガラスに寄り集まるのを横目に店内に入りました。私は魅了されました……。それが初めての極東との出会いで、その瞬間から私は極東に心を奪われてしまいました。」 - 1918年3月27日のサン=サーンスよりシャルル・ルコック宛の手紙。同年4月4日のルコックよりサン=サーンス宛の返信。ならびに同年4月8日のサン=サーンスよりシャルル・ルコック宛の手紙。いずれもフランス、ディエップ市立メディアテック・ジャン・ルノワール、サン=サーンス資料部所蔵。

- Camille SAINT-SAËNS, « Revue musicale », L’Estaffete, 23 octobre, 1876, p. 1.

- [コジマ・ワーグナー]『コジマの日記 2』三光長治他訳、秦野:東海大学出版会、2009年、75頁。

- 1898年11月頃のジュディット・ゴーティエよりサン=サーンス宛の手紙。フランス、ディエップ市立メディアテック・ジャン・ルノワール、サン=サーンス資料部所蔵。

ジュディットは手紙の中でヒエログリフを書いています。残念ながら解読できませんでしたが、最後にサインの代わりにカルトゥーシュで囲まれた文字があったので調べてみると、シャンポリオンの著作に同じものがあり、クレオパトラの名前でした。

Jean-François CHAMPOLLION, Grammaire égyptienne, Paris, Firmin Didot frères, 1836, p. 144. - 全文の訳、及び詳細な分析は吉川順子氏の研究書をご覧ください。

吉川順子『詩のジャポニスム:ジュディット・ゴーチエの自然と人間』、京都:京都大学学術出版会、2012年。 - バヤール・ド・ラ・ヴィントリ(1846-1900)の彫刻に基づくデザイン。

- Armand SILVESTRE, « Prologue », La Marchande de sourire, Paris, G. Charpentier, 1888, p. 9-10.

- Ibid., p. 7.

- ちなみに芥川龍之介はこの文章に着想を得て小説『舞踏会』(1920)を執筆しており、さらにこれら2作をもとに三島由紀夫が戯曲『鹿鳴館』(1956)を書きました。

- Pierre LOTI, Japoneries d’automne, Paris, Calmann-Lévy, 1889, p. 88.(訳は筆者による。)

- パリ、マーラー音楽メディアテック所蔵。

- 葛飾北斎『北斎漫画十五編』、名古屋:東壁堂(永楽屋東四郎)、1878年、16頁。

- フランス、ディエップ市立メディアテック・ジャン・ルノワール、サン=サーンス資料部所蔵。

- 葛飾北斎、前掲書、18頁。

- サン=サーンス自身北斎漫画のデザインの便箋を選び、また彼の友人がサン=サーンスが喜ぶだろうと思って同様の便箋を選んだことは、サン=サーンスの日本好きが周囲に知れ渡っていたことの証拠でもあります。

ちなみに、エドモン・ド・ゴンクールが『北斎』を執筆するのはこれらの手紙の後、1896年です。 - 高階秀爾「序・ジャポニスムとは何か」、『ジャポニスム入門』、京都:思文閣出版、2000年、9-10頁。

- 馬渕明子『ジャポニスム‐幻想の日本』、東京:ブリュッケ、1997年、21頁。

- [ピエール・ロティ]『ロチのニッポン日記』船岡末利編訳、横浜:有隣堂、1979年、100頁。

- Pierre LOTI, Madame Chrysanthème, Paris, Calmann-Lévy, 1888, p. 312-318.

- 美術商、評論家のジークフリート・ビング(1838-1905)が1888年から1891年にかけて月刊誌『芸術の日本』を出版して日本美術を紹介しました。1895年には「アール・ヌーヴォーの店」を開店し、その芸術運動の発展に寄与しています。

- Mitsuya NAKANISHI, « Saint-Saëns et ses œuvres littéraires sur le Japon », The many faces of Camille Saint-Saëns, Turnhout (Belgique), Brepols, 2018, p. 367-3682.