第8回 浮雲(サン=サーンスと日本2)

前回の最後の謎解きから始めましょう。オペラでは多くのヒロインが亡くなります。オペラにおける「ファム・ファタル」の代表、カルメンはホセによって刺殺されます。自殺の例は無いわけではなく、恋人の後追い自殺の例はトスカ、自らの貞節の証としての自殺の例が《さまよえるオランダ人》のゼンタ、二人とも投身自殺です。それに対し、自らに刃を突き立てる、このような衝撃的な死を選ぶ例は蝶々夫人くらいしか思いつきません。生きて辱めを受けるくらいなら死を選ぶ、この潔さと意志の堅固さは「ハラキリ」として当時ジャポニスムに沸いていたヨーロッパにおいて広く知れ渡っていました。「フジヤマ・ゲイシャ・ハラキリ」とステレオタイプな日本のイメージにさえなるでしょう。嫉妬に狂うストーカーとはいえ、裏を返せば純愛を貫き自刃するプロゼルピーヌは西洋版「ハラキリ」と言えなくもありません。これは筆者の推論でしかありませんが、ただ日本の影響を感じさせる状況証拠があります。

経緯は後述いたしますが、フランス北部、ノルマンディー地方の港町、ディエップに現在サン=サーンスの遺品が自筆譜を除いて保管されています。彼の生前にはこの街に「サン=サーンス博物館」が存在しました。1904年に出版された博物館のカタログには、少なからず日本の美術品が認められますが、その中で一つ英語表記のものがあります。

2361. The Japanese Village. Programme en anglais, encadré de figures colorées japonaises (Hyde Park). Papier crépon※1.

Japanese Village、「日本の村」とは何でしょう。説明によると、これは絵画ではなく、英語で書かれたプログラムとあります。残念ながら、このプログラムは現在のディエップ市立博物館には現存しないか、膨大なサン=サーンス資料の山の片隅に埋もれたままです※2。とはいえ、「ハイド・パーク」とあるのは会場の場所を指すと思われます。これをヒントに調べると、ハイド・パークの南に位置するナイツブリッジ(Knightsbridge)において、確かに1885年1月から1887年6月まで「日本村」なる博覧会が開催されていたのでした※3。このJapanese Villageという単語の解釈では2通りに意味がとれるのですが、一般的な博覧会のイメージに近い「日本の文物を展示する村」と、日本建築の町並みの中で実際に日本人が住んで暮らしぶりを再現する「日本人が住む村」があり、そのどちらかというと、何と後者の方でした。日本人の内妻を持つオランダ人、フレデリック・ブレックマン、通称タナカー・ブヒクロサン(田中武一九郎、1839-1894)という興行師が仕掛けた一種の見世物だったのです※4。江戸時代に日本がオランダと貿易を行っていた関係で、オランダ語が幕府と諸外国との交渉に用いられたため、ブヒクロサンは最初通訳として来日し、その後日本人による軽業師の一座を興し、世界各地を巡業しました。当時はジャポニスムの流行により日本の文物がもてはやされましたので、ブヒクロサンはそこにも目を付け、物品販売を掛け合わせたイベントを仕掛けるようになります。それがさらに発展し大規模化したのが「日本村」であり、工芸職人を集めてその作業風景を見せるなど、一種のテーマパークと言えるものでした。この博覧会に対し現在の観点から遡及的に是非を判断するのは避けますが※5、イベントとしては大変成功を収め、多くの観客を集めました※6。当然のことですが、移動手段が発達していない当時、西欧から日本へ気軽に旅行することはできませんでしたので、見るもの聞くものすべてが新鮮で、人々の興味関心を引いたのです。

「日本村」と同時期に初演され、ロングランの大成功を収めた歌劇(コミック・オペラ)が作曲家アーサー・サリヴァン(1842-1900)と作家ウィリアム・S・ギルバート(1836-1911)のコンビによるサヴォイ・オペラの代表作《ミカド》でした。現在でも特に英語圏では頻繁に上演され、映画やテレビなどではパロディや引用がなされ、日本でも気づかないうちに目にしたり、耳にしたりしているポピュラーな作品です。内容はドタバタ喜劇で、残念ながら舞台設定が日本である必要は無いように見えます。ただ、風刺が効いた作品ですので、当局の監視や検閲の目をかいくぐるために日本という遠い極東の国の設定にしており、なおかつ当時のジャポニスムの流行の恩恵にあずかろうとしたという意味で、日本を舞台にする必然性があったのでした。オペレッタは民衆の不満を代弁することで社会のガス抜きをする効果があり、果たして、この作品は大成功を収めます。登場人物の名前はナンキ・プー、ヤムヤムといった具合で、日本文化の考証という点では真正性に遠く及びませんが、もともとの趣旨から考えて正確さを求めても仕方がない面があります。とはいえ、《宮さん宮さん(トコトンヤレ節)》を基にした〈ミヤサマ〉を取り入れるなど、当時日本で流行した音楽を引用する工夫をしています※7。そして、1885年3月14日の初演の時点では既に「日本村」が開催されており、劇場のすぐ近くに日本人が来ているのですから、稽古に当って実際に彼らから所作の指導を受けることとなったのは自然な流れでありました※8。女性の衣装(着物)に 関しては、そのほとんどがリバティ社から調達されましたが※9 、ロンドンの老舗百貨店リバティが日本や東洋の織物、工芸品の輸入販売で創業し、アール・ヌーヴォーの流行を経て現在ではリバティプリントとして日本でも親しまれているのは、文化交流史の面で大変興味深いです。

《ミカド》の内容は日本の架空の都ティティプーの死刑執行大臣ココの屋敷に、旅芸人に身をやつした皇太子ナンキ・プーがやって来て、ココの婚約者ヤムヤムと恋に落ちることからストーリーが展開していきます。このオペレッタの中には「ハラキリ」は登場しませんが、死刑執行大臣という奇妙な大臣の設定や、ヤムヤムが「いちゃつきの罪」で死刑を宣告されると、ナンキ・プーが絶望のあまり自殺を考えることなどに間接的な影響を見て取ることが出来ます。

さて、サン=サーンスは「日本村」のプログラムを所有していたとのことで、何らかの関係がありそうですが、この時期、サン=サーンスとロンドンをつなぐイベントがあったのでしょうか。実は、まさに「日本村」と《ミカド》が大ヒット・ロングランを記録していた最中に、サン=サーンスはロンドンを繰り返し訪れていたのでした。一度目は1885年12月にグノーのオラトリオ《死と生》の演奏を聴きに訪れ※10、二度目は1886年5月、サン=サーンスの作品の中でも最も有名なものの一つ、《交響曲 第3番 op.78》(オルガン付き)の初演のためでした。交響曲自体はサン=サーンス自身が指揮を行い、コンサートの残りのプログラムでは彼がベートーヴェンの《ピアノ協奏曲 第4番 op.58》のソリストを務めるなどしたのですが、それを指揮したのは何と、サリヴァンだったのです※11。よって、リハーサル時の雑談の中で「日本村」や《ミカド》についての会話が無かったとは考えにくく、「日本村」を訪れた記念としてプログラムを保管していた可能性が高いと考えられます。

後に1907年、サン=サーンスがロンドンを訪れた際、まだ一度もロンドン塔を観光したことがないので行こうとしたところ、「日本のプリンス」来訪のため、警備体制が敷かれて閉鎖されていて出鼻をくじかれた、ということがありました。その代わりにセント・ポール大聖堂を訪れ、サリヴァンの墓でリラを爪弾く婦人を見て、サリヴァンのことを思い出し懐かしむ手紙が残っています※12。普段他の作曲家に対して手厳しいサン=サーンスが、サリヴァンのことを評価しているのは大変興味深いですが、《交響曲 第3番》の初演に関わった恩人という意識があったのかもしれませんし、日本趣味を共有した縁で親近感を持っていた可能性もあります。ちなみに「日本のプリンス」とは遣英答礼大使として派遣された伏見宮貞愛親王でしたが、この場合の答礼とは日露戦争を経て1905年の日英同盟の継続更新、翌1906年の明治天皇へのガーター勲章の叙勲というイギリスとの関係強化への返礼のことでした※13。さらに脱線すると、サン=サーンスは日露戦争のことも当時のニュースとして耳にしており、手紙の中で述懐しています。「日本はポート・アーサーを何としても手に入れようとして多大な犠牲を払っている」と綴り、サン=サーンス特有のシニカルなペシミズムから、戦争の世を嘆いているのです※14。「アーサー港」とは当時の西欧での呼び名であり、実は旅順攻囲戦の話でした。このように、些細な手紙の記述が実は世界史の出来事とつながっているのですが、サン=サーンスは世界各地を旅行して飛び回り、現地でいろいろな事物を見聞きしたため、世界史の生き証人と言っても過言ではないでしょう。実際、日露戦争に言及した手紙は南米演奏旅行中のブラジルのリオデジャネイロで書かれ、投函されているのです。サン=サーンス本人は芸術家肌の破天荒な人生を送ったわけではないので、伝記(読み物)としては起伏にかけ、ゴシップ的な関心をひく要素に欠けるのですが、多芸多才で博覧強記のコスモポリタンであったサン=サーンスがインプットし、そしてアウトプットとして出した音楽、著作、そして書簡類は音楽史、そして世界史の重要な記録であり、現代の我々に様々なトピックを提供してくれます。言い換えると、サン=サーンスは知的好奇心の塊であったと言え、サン=サーンスの目を通して、我々は歴史の現場を追体験することができるのです。

サン=サーンスが生後間もなく父親を亡くし、母親と大叔母に養育されたことは既にお伝えした通りです。そのため、母親クレマンスの存在がサン=サーンスの成長、並びに成人後の生活にも大きな影響を与えました。有名なエピソードの一つは《チェロ・ソナタ 第1番 op.32》の書き直しの件であり、母親の評価を得ることが人生の目標の一つともなっていた節があります。逆にサン=サーンスの唐突な結婚は、母親という束縛からの自立独立の試みとみることができますし、この二人の関係は依存と反発が表裏一体となった不安定なものであったと考えられます。夫を亡くしたクレマンスにとって、唯一残された息子カミーユの存在が唯一の拠り所となり、過保護から過干渉に発展したことは想像に難くありません。子ども時代のカミーユにとっては唯一の庇護者が母親でしたから、共依存の関係が後年まで続いていたのかもしれませんし、少なくとも不可分の関係にありました※15。よって、1888年12月18日に母親が亡くなった時、サン=サーンスにとってそのショックは非常に大きなものでした※16。それまで寄りかかってきた大きな支えを失い、まさに共倒れしてしまいます。今まで無理解の批評家やライヴァルの作曲家と戦ってきたサン=サーンスですが、母親という唯一の理解者がいるから頑張れた、という面があったのに対し、彼女の死により作曲のモチベーションどころか、生きる意味を見失いかける事態になってしまったのでした※17。

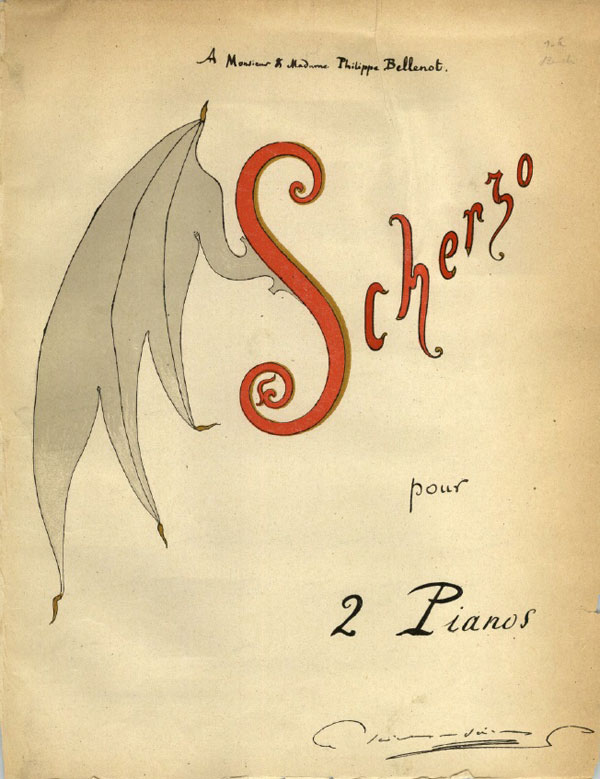

パリの住居はもちろん母親との思い出の場所ですので、そこに住み続けること自体が苦痛になってきたこともあるのでしょう、ついには家財道具を引き払い、自宅のアパルトマンを引き払ってしまいました※18。この時、サン=サーンスは先祖ゆかりの地、ノルマンディーのサン=サーンス村に近い港町、ディエップ市に楽譜を除く一切合切を寄贈したのでした。それに対してディエップの街は「サン=サーンス博物館」を開館し※19、現在はディエップ市立博物館並びに市立図書館のサン=サーンス資料部に引き継がれています。楽譜は、後々パリに戻って音楽活動を再開することを想定してエラール社の倉庫に預けられました。このように断捨離を終えて身軽になったサン=サーンスは、まさに根無し草、糸の切れた凧のようになって漂泊の旅を始めます※20。フランスを飛び出した彼はシャルル・サノワという偽名まで使って正体を隠し、社会との関りを断ってまさに隠遁生活を始めます※21。こうして各所を転々とし、その中で滞在した場所の一つがスペイン領カナリア諸島でした。それまでの人生に嫌気がさして旅に出ましたので、もちろんこの期間は作曲意欲もわかず作品が少なくなっていますが、そのような中においても作曲された2台ピアノのための《スケルツォ op.87》(1889)の独特な書法には、サン=サーンスの精神的危機が反映されていると言われています※22。次回ご説明いたしますが、高踏派の美学に共感し、個人的な心情を音楽作品において吐露することがほとんどなかったサン=サーンスにとって、極めて珍しい作品となっています。

- 2022年7月12日に一部加筆修正しました。

- Anonyme, « A Japanese Village in London », The Times, N° 31,340, January 10, 1885, p. 6.

- BONNEROT, Jean, Camille Saint-Saëns ; Sa vie et son œuvre, Paris, Durand, 1922, 241 p.

- BONNEROT, Jean, « Saint-Saëns Voyageur », Guide de Concert, numéro hors-série consacré à Saint-Saëns, 1922, p. 20-24.

- CELLIER, François & BRIDGEMAN, Cunningham, Gilbert and Sullivan and Their Operas, Boston, Little, Brown and Company, 1914, 443 p.

- CHANTAVOINE, Jean, Camille Saint-Saëns, Paris, Richard-Masse, 1947, 117 p.

- DANDELOT, Arthur, La vie et l’œuvre de Saint-Saëns, Paris, Dandelot, 1930, 297 p.

- DURAND, Jacques, Quelques souvenirs d’un éditeur de musique,(1 ère série), Paris, Durand, 1924, 136 p.

(ジャック・デュラン『佛蘭西音楽夜話』小松清訳、東京:春陽堂、1931年。) - GALLOIS, Jean, Camille Saint-Saëns, Sprimont, Pierre Mardaga, 2004, 382 p.

- Guilbert, William S., « The Story of a Stage Play. Composed by Gilbert and Sullivan. Mr. Gilbert relates the history of the evolution of “The Mikado.” », New-York Tribune, Vol. XLV, N° 14,147, 8 août 1885, p. 9.

- MILET, Ambroise, Catalogue du Musée de Dieppe, Dieppe, Les libraires et au musée, 1904, 284 p.

- NAKANISHI, Mitsuya, Saint-Saëns et le Japon ; Considérations sur le japonisme dans l’œuvre du compositeur, thèse pour obtenir le grade docteur de l’Université Paris-Sorbonne, 2016, 300 p et son annexe 186 p.

- PROD’HOMME, Jacques-Gabriel, « Les Origines Dieppoises de Saint-Saëns », Guide de Concert, numéro hors-série consacré à Saint-Saëns, 1922, p. 4-5.

- RATNER, Sabina Teller, Camille Saint-Saëns (1835-1921) / a thematic catalogue of his complete works, vol. 1, New York, Oxford University Press, 2002, 628 p.

- RING, Kenneth, Psychological perspective on Camille Saint-Saëns, Lewiston (NY), The Edwin Mellen Press, 2002, 128 p.

- SAVARI, Pauline, « Le Musée Saint-Saëns à Dieppe », Le Guide Musical, XXXVI, N°43, 1890, p. 292-293.

- SERVIÈRES, Georges, Saint-Saëns, Paris, Félix Alcan, 1930, 219 p.

- SAINT-SAËNS, Camille et FAURÉ, Gabriel, NECTOUX, Jean-Michel (éd.), Correspondance (1862-1920), Paris, Publications de la Société Française de Musicologie (Éditions Klincksieck), 1994 (1973), 160 p.

(ジャン=ミシェル・ネクトゥー編『サン=サーンスとフォーレ 往復書簡集1862-1920』大谷千正他訳、東京:新評論、1993年。)

- STEGEMANN, Michael, Camille Saint-Saëns, Hamburg, Rowohlt Taschenbuch, 1988, 156 p.

(ミヒャエル・シュテーゲマン『大作曲家 サン=サーンス』西原稔訳、東京:音楽之友社、1999年。) - 倉田喜弘『1885年ロンドン日本人村』、東京:朝日新聞社、1983年。

- 小山騰『ロンドン日本人村を作った男』、東京:藤原書店、2015年。

- 佐藤元英(編)「貞愛親王事蹟」『伏見宮貞愛親王』、東京:ゆまに書房、2010年。

- Ambroise MILET, Catalogue du Musée de Dieppe, Dieppe, Les libraires et au musée, 1904, p. 268.

- ディエップに手つかずのまま放置されてきた膨大な資料を地道に整理し、基礎研究を行い、今日のサン=サーンス研究の道筋を一人で作ってこられたイヴ・ジェラール氏(1932-2020)が2020年10月6日、亡くなられました。現在進行中のベーレンライター社のサン=サーンス器楽作品全集にも指導的立場で関わられるなど、サン=サーンス研究者にとっての大きな精神的支柱であっただけに、2021年のアニヴァーサリー・イヤーを目前に旅立たれたことは残念でなりません。自筆譜を除く重要な資料・史料のほとんどはフランス国立図書館ではなくディエップにあるため、まだ全容が解明されているとは言い難い状況です。

- Anonyme, « A Japanese Village in London », The Times, N° 31,340, January 10, 1885, p. 6.

- 小山騰『ロンドン日本人村を作った男』、東京:藤原書店、2015年、17-19頁。

- 確かに、当時の万国博覧会においては各国の政府主導で「人間の展示」が行われたことが知られていますが、ブヒクロサンの「興行」は民間企業が行ったイベントであり、日本の政府は関与していませんでした。参加した日本人は同意の上で契約を結び、出稼ぎとして参加していたのです。当時の不況下で貧富の格差の大きい社会にあっては、ハワイなど海外へ移民を志願する人々が多かったという時代背景を考える必要があります。

- 倉田喜弘『1885年ロンドン日本人村』、東京:朝日新聞社、1983年、82頁。

- ジャコモ・プッチーニの《蝶々夫人》において、この旋律はヤマドリ公のライトモティーフのように登場します。

- William S. Guilbert, « The Story of a Stage Play. Composed by Gilbert and Sullivan. Mr. Gilbert relates the history of the evolution of “The Mikado.” », New-York Tribune, Vol. XLV, N° 14.147, 8 août 1885, p. 9.

- François CELLIER & Cunningham BRIDGEMAN, Gilbert and Sullivan and Their Operas, Boston, Little, Brown and Company, 1914, p. 192.

- Jean BONNEROT, Camille Saint-Saëns ; Sa vie et son œuvre, Paris, Durand, 1922, p. 120.

- Sabina Teller RATNER, Camille Saint-Saëns (1835-1921) / a thematic catalogue of his complete works, vol. 1, New York, Oxford University Press, 2002, p. 324-325.

- 1907年5月19日付のサン=サーンスよりジャック・デュラン(出版社)宛ての手紙。パリ、マーラー音楽メディアテック所蔵。

- 佐藤元英(編)「貞愛親王事蹟」『伏見宮貞愛親王』、東京:ゆまに書房、2010年、281頁。

- 1904年8月29日付のサン=サーンスよりデュラン出版社宛ての手紙。パリ、マーラー音楽メディアテック所蔵。

- Kenneth RING, Psychological perspective on Camille Saint-Saëns, Lewiston (NY), The Edwin Mellen Press, 2002, p. 24.

- Camille SAINT-SAËNS, et Gabriel FAURÉ, Jean-Michel NECTOUX (éd.), Correspondance (1862-1920), Paris, Publications de la Société Française de Musicologie (Éditions Klincksieck), 1994 (1973), p. 54.

親友であるフォーレにすら、「葬儀に来ても対応できない」と伝えています。 - Arthur DANDELOT, La vie et l’œuvre de Saint-Saëns, Paris, Dandelot, 1930, p. 116.

ダンドロによると、「私はニルヴァーナ(涅槃)に到達した」とサン=サーンスは述べたとか。 - Jean BONNEROT, op cit., p. 138.

- Pauline Savari, « Le Musée Saint-Saëns à Dieppe », Le Guide Musical, XXXVI, N°43, 1890, p. 292-293.

- Jean BONNEROT, « Saint-Saëns Voyageur », Guide de Concert, numéro hors-série consacré à Saint-Saëns, 1922, p. 22.

- Jacques DURAND, Quelques souvenirs d'un éditeur de musique, (1 ère série), Paris, Durand, 1924, p. 67.

- Michael STEGEMANN, Camille Saint-Saëns, Hamburg, Rowohlt Taschenbuch, 1988, p. 51.