第7回 理想と現実

さて、息子が二人とも相次いで亡くなったサン=サーンスはどうしたのでしょうか。というと、仕事に没頭して悲しみを紛らわせました。前回言及したオペラ《エティエンヌ・マルセル》(1879年初演、リヨン)を1878年の10月に完成させます。この作品を含め、すでにサン=サーンスのオペラが4曲挙げられていることにお気づきでしょう。ジャポニスム《黄色い姫君》、聖書スペクタクル《サムソンとダリラ》、ファウスト的な悪魔の誘いを受ける物語《銀のベル》に続き、フランスの歴史的事件に題材をとる《エティエンヌ・マルセル》と、サン=サーンスは題材だけを見ても色々試行錯誤し、苦労していることがわかります。しかし、現在レパートリーに残っているのは残念ながら《サムソンとダリラ op.47》しかありません※1。サン=サーンスはごく一部の作品が人気曲として頻繁に取り上げられる一方、オペラなどの多くの作品は忘却の彼方に追いやられ、作品名を聞くことも初めてという方も多いでしょう。今回は、サン=サーンスの全体像を再評価していただくために、オペラ作品をご紹介いたします。

前回述べたように、1886年までがサン=サーンスにとっての作品の豊穣の期間なのですが、この時期に力を入れていたのがオペラの作曲でした。なぜオペラを書き続けたのかは第2回の注釈でもお話ししたように、グランド・オペラ(グラントペラ)で成功することが作曲家としての理想像であるとサン=サーンスの先輩世代で確立され、それを見て育ったサン=サーンスもこのロールモデルに従ったからでしょう。また、ないものねだり、ということもあり、器楽の分野で天分を示しますが、それだけでは満足できなかったからとも言えます。デュラン出版社のジャック・デュランは「マスネは偉大なシンフォニストになりたいと望み、サン=サーンスは偉大な劇作曲家であることを望んだ。彼らは芸術的に嫉妬しあっていたが、これに関しては、そもそも全くの過ちを二人とも犯していた。というのも、彼らの音楽的気質の本性があまりにも違っていたため、異なる分野において傑作を制作せしめたのであるから※2」と述べています。

エティエンヌ・マルセル(1315-1358)はパリ市長(商人頭)を務め、百年戦争の一時期にパリを支配下に置いた人物です。国王ジャン2世がポワティエの戦いで英軍の捕虜となり政治的空白が起きると、王太子兼摂政のシャルルと対立し、フランス王位を狙っていたナバラ王カルロス2世と手を組むなど、改革を推し進めようとしました。しかし、国王顧問を殺害してまで意見を通そうとする過激で強硬な態度に、周囲の反感を買い、孤立した彼は結局暗殺者の刃に斃れたのでした※3。マルセルの娘ベアトリクスがシャルルに仕えるロベールと恋仲である、という設定は、ロメオとジュリエットに代表される敵対する勢力の男女の恋の典型例です。途中、マルセルが自分の配下を連れて、自分たちの計画の成功を祈りにノートルダム大聖堂へ向かう場面があります。非常に荘重なコルテージュ(行列)で、遠くに鐘の音が聞こえ静かに始まったオーケストラが盛り上がったところで、オルガンのコラールが鳴り響きます※4。つまり、扉を開けて聖堂内に入った、ということを示しており、非常に視覚的なオーケストレーションです。聖堂内ではテ・デウムの合唱が行われているのですが、物陰に隠れてロベールがベアトリクスとパリ脱出の密談を交わします。合唱にかき消されて途切れ途切れに聞こえる二人の会話が、のぞき見するような臨場感を聴衆に与えます。通常なら誤りとされる書法を逆手に取り、劇的効果がよく計算されています。

1881年2月19日、サン=サーンスは芸術アカデミーの会員に選ばれます※5。これはサン=サーンスが評価される側から評価する側に移ったターニングポイントであり、彼に対する周囲の目が変わりつつあることを示していますが、今回は紙面の都合で先に進めましょう。

息子が二人とも亡くなったサン=サーンス夫妻のその後ですが、やはりうまくいかなかったようです。7月28日、保養のために出かけた温泉地ラ・ブールブルにおいて、サン=サーンス夫人は夫のベッドが空になっていることに気付きました。しかし、捜索は徒労に終わります。というのも、数日後、サン=サーンス夫人は夫からもう戻らないとの手紙を受け取ったからです※6。この後も法的な離婚がとられることはないのですが、それはおそらくサン=サーンス夫人が拒否したことと、カトリックの影響が大きかった当時のフランスにおいて、世間体や社会的な立場を考えて事を荒立てたくなかった、などの理由が考えられます。しかし、この中途半端な関係はサン=サーンスの人生においてずっと影を投げかけることになりました。1919年12月30日付の友人である医師フェリックス・ルニョー(1863-1938)宛の手紙において、サン=サーンスは「君はまだ知らないが、私はまだ妻と離婚していなくて、もし私が彼女より先に死んだら、私の相続人のために君が当てにしている著作権の半分を彼女が持って行ってしまうんだよ※7。」と書いています。そして、もちろんボヌロの伝記には1922年の増補改訂版においても別居の件は記載されませんでした。サン=サーンスの存命中は本人にとって触れられたくない事柄であり、没後はボヌロが遺言執行者を務めたからでしょう。

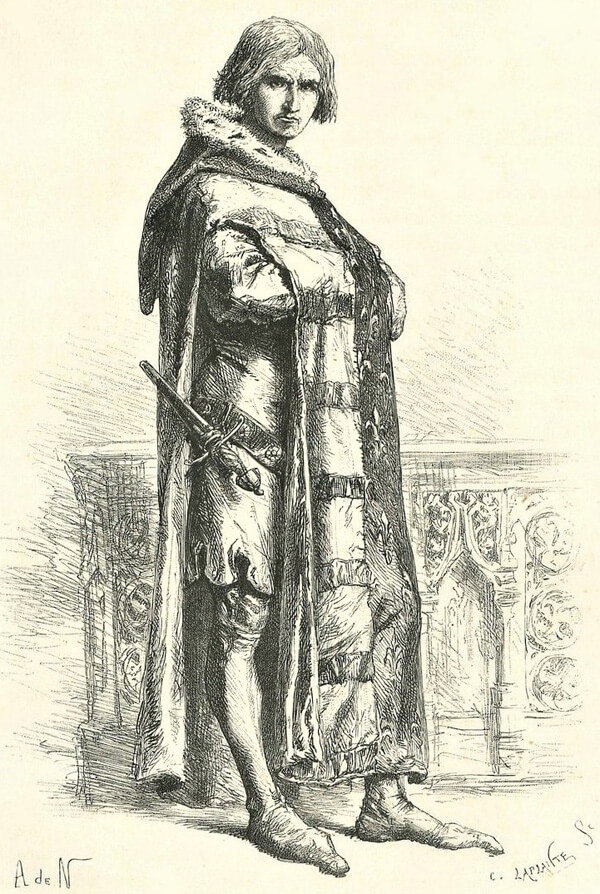

(ハンス・ホルバイン筆)

さて、この離婚問題、というよりサン=サーンス自身の離婚願望は図らずも作品に現れます。それがオペラ《ヘンリー8世》(1883年初演、パリ:オペラ座)でした。

ヘンリー8世(1491-1547)はテューダー朝第2代のイングランド王(在位1509-1547)ですが、彼の事績で最も有名なことと言えば、1534年にローマ・カトリック教会から離脱し、イングランド国教会を成立させたことでしょう。しかも、それは国王の離婚問題が直接の契機となっていたのです。オペラにおいてもこの一連の顛末を描いています。宗教対立という主題はグランド・オペラにおいて好まれたテーマの一つでしたので※8、それを意識して《ヘンリー8世》も大スペクタクルとなっています。

ヘンリー8世はイングランドとスペイン(カスティーリャ=アラゴン連合)との関係を保つため、政略的にキャサリン・オブ・アラゴン(1485-1536)と結婚させられます。彼女との間には後のメアリー1世となる王女をもうけますが、王権を強固にするために男子の世継ぎを欲したヘンリー8世はキャサリンを疎ましく思うようになり、離婚して別の王妃を迎えることを考えました。しかし、カトリック教会において結婚は「婚姻の秘跡」と称されるほどに重要視され、離婚はもちろん認められないばかりか※9、先に述べたように、キャサリンとの結婚は政略的なものであり、彼女の甥、神聖ローマ帝国皇帝カール5世(1500-1558)との関係などヨーロッパにおける政治的思惑が絡み、一筋縄ではいかない複雑な問題だったのです※10。とはいえ、イギリス絶対王政の確立期を生きたヘンリー8世は強い君主であろうとし、1533年キャサリンの侍女であったアン・ブーリン(1501頃-1536)と結婚、1534年には国王至上法(首長令)を発布しカトリック教会から離脱、1538年には教皇パウルス3世により破門されました。男子の世継ぎが欲しくて強硬に進めたアン・ブーリンとの結婚でありながら、彼女との間にも男児に恵まれず、彼女は結局非情な王に処刑されるのですが、オペラではその悲劇的な結末をほのめかして幕切れとなります。ヘンリー8世は生涯に合計6度結婚し、うち2人は処刑するという冷酷な人物ではありますが、自分の意志を貫く姿は、サン=サーンスにとって羨ましかったのかもしれません。

強権的で残忍なイメージの強いヘンリー8世ですが、実は教養深く、音楽にも造詣があり作曲を嗜むほど※11でしたから、イギリスのルネサンス音楽の興隆の嚆矢となりました。オペラ《ヘンリー8世》の音楽は、学究的なサン=サーンスらしく、テューダー朝のラッパの響き※12がする序曲により始まります。サン=サーンスは折衷主義の作曲家と呼ばれることが多いですが※13、ストラヴィンスキーのように「カメレオン音楽家※14」と言えるでしょう。ストラヴィンスキーの場合はどの作風の作品でも、強烈なストラヴィンスキーの個性を感じますが、サン=サーンスの場合、対象になりきれてしまう分、本当のカメレオンと言えるかもしれません。クライマックスはやはり、カトリック教会からの離脱を宣言し、イングランド国教会の成立を宣言する司教会議の場面です。荘厳な行列に始まり、丁々発止の離婚裁判のやり取りに、旧来の掟という鎖を断ち切る国王の力強い姿、という息をのむ劇的な歴史の現場に観客は立ち合います。そして、王国の栄光を讃える重厚、荘厳にして華麗なオーケストレーションがこの場面を盛り上げるのです。ちなみに、この音楽はイギリス国王エドワード7世(1841-1910)の《戴冠行進曲 op.117》(1902)に転用されました。

1886年はサン=サーンスにとって非常に重要な年となります。まず、サン=サーンスの人生において転機となる事件がありました。年初のドイツ・ツアーにおいてはワーグナーに対する言動の舌禍により大ブーイングを受けます※15。それまでの蜜月だったドイツとの関係にひびが入り、その後も修復されるどころか、第一次世界大戦中の言動でさらに悪化することになるでしょう。また、国民音楽協会においては、外国人の作品への門戸開放を進めるヴァンサン・ダンディ(1851-1931)との対立が深まり、サン=サーンスは創設仲間のロマン・ビュシーヌと共に脱退してしまいました※16。サン=サーンスは自らの芸術信条に忠実に真っすぐ生きたのですが、その頑固さと、率直な発言は多くの敵を作り、衝突を引き起こすこととなります。この影響は今日までサン=サーンスの評価に影を投げかけており、後世の我々から見れば、もったいなく思われます。

とはいえ、1886年は悪いことばかりではなく、創作面では最も実り豊かな年となりました。なぜなら、サン=サーンスの代表作2作が並行して作曲されたからです。それは《交響曲 第3番 op.78》(オルガン付き)と《動物の謝肉祭》です。《動物の謝肉祭》の作曲は、シリアスな作品(交響曲)を書く合間の気晴らしを兼ねていたことは明らかで※17、いわば表裏一体の作品です。サン=サーンスの公的な面と私的な顔、という意味でも非常に対照的です。このサン=サーンスの創作人生の中でも最も充実した時期において作曲した他の作品はというと、オペラ《プロゼルピーヌ》(1887年初演、パリ:オペラ=コミック座)でした。台本作者は盟友、ルイ・ガレです。

プロゼルピーヌはギリシア神話ではペルセポネー、ローマ神話ではプロセルピナという女神で登場しますが、それとは直接関係なく、サン=サーンスのオペラでは主人公の高級娼婦の名前です。サバティノに好意を寄せていますが、彼は友人のレンツォの妹のアンジョラと婚約していました。恋の駆け引きがあり、プロゼルピーヌは手下のスクアロッカにサバティノを偵察までさせます。結局サバティノとアンジョラは結婚式を挙げることになり、式の直前にプロゼルピーヌはサバティノに愛を告白しますが、やはり拒否されてしまいます。それでも嫉妬に燃えるプロゼルピーヌはアンジョラに切りかかろうとし、サバティノに押しとどめられ、観念したプロゼルピーヌは二人を祝福して刃を自らに向け果てるのでした。サロメに代表される「ファム・ファタル※18」の一種ですが、男を破滅させることなく、自刃するというのは、自殺が禁止されているカトリック教会の価値観※19からすると異例のストーリーです。時代設定が古代ギリシア・ローマならともかく、16世紀のイタリアなのです。いくらストーカーをする悪女だからと言って、罪を償うために自殺するというのは、「西洋」的ではありません。一体何の影響だったのでしょうか、その答えは次回に続きます。

- Saint AUGUSTIN, La Cité de Dieu, Tome I, Bourges, Gille, 1818, 694 p.

- BONNEROT, Jean, Camille Saint-Saëns ; Sa vie et son œuvre, Paris, Durand, 1922, 241 p.

- CHANTAVOINE, Jean, Camille Saint-Saëns, Paris, Richard-Masse, 1947, 117 p.

- DANDELOT, Arthur, La vie et l’œuvre de Saint-Saëns, Paris, Dandelot, 1930, 297 p.

- DURAND, Jacques, Quelques souvenirs d’un éditeur de musique, 2e série, Paris, Durand, 1925, 161 p.

(ジャック・デュラン『佛蘭西音楽夜話』小松清訳、東京:春陽堂、1931年。) - GALLOIS, Jean, Camille Saint-Saëns, Sprimont, Pierre Mardaga, 2004, 382 p.

- MACDONALD, Hugh, Saint-Saëns and the Stage, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, 432 p.

- MESSIAEN, Olivier, « Le Rythme chez Igor Stravinski », La Revue musicale, 191, 1939, p. 91-92.

- RATNER, Sabina Teller, Camille Saint-Saëns (1835-1921) / a thematic catalogue of his complete works, vol. 2, New York, Oxford University Press, 2012, 582 p.

- SAINT-SAËNS, Camille et FAURÉ, Gabriel, NECTOUX, Jean-Michel (éd.), Correspondance (1862-1920), Paris, Publications de la Société Française de Musicologie (Éditions Klincksieck), 1994 (1973), 160 p.

(ジャン=ミシェル・ネクトゥー編『サン=サーンスとフォーレ 往復書簡集1862-1920』大谷千正他訳、東京:新評論、1993年。) - SERVIÈRES, Georges, Saint-Saëns, Paris, Félix Alcan, 1930, 219 p.

- SHAKESPEARE, William, King Henry VIII, London, Cassell & Company, 1905, 192 p.

(ウィリアム・シェイクスピア『ヘンリー8世』松岡和子訳、東京:筑摩書房、2019年。) - STEGEMANN, Michael, Camille Saint-Saëns, Hamburg, Rowohlt Taschenbuch, 1988, 156 p.

(ミヒャエル・シュテーゲマン『大作曲家 サン=サーンス』西原稔訳、東京:音楽之友社、1999年。) - 川北稔(編)『新版世界各国史11 イギリス史』、東京:山川出版社、1998年。

- 共同訳聖書実行委員会(訳)『新約聖書』、東京、講談社、1981年、885頁。

- 福井憲彦(編)『新版世界各国史12 フランス史』、東京:山川出版社、2001年。

- とはいえ、来年2021年の没後100周年に向け、すでにヨーロッパではリヴァイヴァルに向けて準備が進められてきました。2014年に《野蛮人》の全曲録音のCD化。2017年には《銀のベル》がオペラ=コミック座で再演、《アスカニオ》はスイスで演奏会形式により再演され、どちらもCD化されています。《プロゼルピーヌ》は同年に全曲録音CDが発売されました。いずれも世界初録音です。2020-2021年のシーズンでは、ドルトムント歌劇場で《フレデゴンド》、ライプツィヒ歌劇場で《野蛮人》、ブリュッセルのモネ劇場で《ヘンリー8世》等が予定されています。パリではオペラ座(ガルニエ宮、バスティーユ)、オペラ=コミック座いずれも上演予定がないのは残念であり、サン=サーンスの存命中もフランス国内よりも外国で評価が高かったことを反映しているかのようです。

- Jacques DURAND, Quelques souvenirs d’un éditeur de musique, 2e série, Paris, Durand, 1925, p. 7. (訳は筆者による。)

- 福井憲彦(編)『新版世界各国史12 フランス史』、東京、山川出版社、2001年、130頁。

- 葬式を告げる鐘の音に、葬列、ミサのオルガン、と考えると、これがサン=サーンスから二人の息子に捧げた追悼の音楽とも考えられます。

- Jean BONNEROT, Camille Saint-Saëns ; Sa vie et son œuvre, Paris, Durand, 1922, p. 105-106.

- Michael STEGEMANN, Camille Saint-Saëns, Hamburg, Rowohlt Taschenbuch, 1988, p. 40-41.

- フランス、ディエップ市立メディアテック・ジャン・ルノワール、サン=サーンス資料部所蔵。下線はサン=サーンス自身による強調。

- アレヴィの《ユダヤの女》(1835年初演)のユダヤ教対キリスト教(カトリック)、マイアベーアの《ユグノー教徒》(1836年初演)のカトリック対プロテスタント(ユグノー)が代表例です。

- 共同訳聖書実行委員会(訳)『新約聖書』、東京、講談社、1981年、885頁。

- 川北稔(編)『新版世界各国史11 イギリス史』、東京:山川出版社、1998年、144頁。

- 大英図書館にはヘンリー8世が作曲したPastime with good companyの手稿譜が所蔵されています。

- William SHAKESPEARE, King Henry VIII, London, Cassell & Company, 1905, p. 53.

シェイクスピアの戯曲においても、コルネット(ツィンク)吹奏の指定があります。 - Jean-Michel NECTOUX, « Introduction », SAINT-SAËNS, Camille et FAURÉ, Gabriel, Correspondance (1862-1920), Paris, Publications de la Société Française de Musicologie (Éditions Klincksieck), 1994 (1973), p. 35.

- Olivier MESSIAEN, « Le Rythme chez Igor Stravinski », La Revue musicale, 191, 1939, p. 91.

- Jean BONNEROT, op cit., p. 121-122.

- Ibid., p. 128.

- 1906年2月9日付のサン=サーンスよりオーギュスト・デュラン(出版社)宛ての手紙。パリ、マーラー音楽メディアテック所蔵。

- 共同訳聖書実行委員会(訳)、前掲書、119-120頁。

- Saint AUGUSTIN, La Cité de Dieu, Tome I, Bourges, Gille, 1818, p. 284.