第5回 ジャポニスム(サン=サーンスと日本1)

普仏戦争でフランスは敗北しましたが、それでは戦闘が終結し、平和が訪れたのかと思いきやそうではなく、パリでは、国民衛兵を中心に愛国主義にもえる武装民衆と、すでに敗戦を覚悟した臨時政府とのあいだに二重権力状況が発生していたのです。この武装民衆が立ち上げたのが「パリ・コミューン」でしたが、「72日間の夢」で制圧されてしまいました※1。サン=サーンスは国民衛兵であったこともあり、この内乱の混乱を避けロンドンに滞在します。彼は亡命者(エグジレ)となるわけですが、祖国を想う気持ちは変わりません。当時の彼の心情が反映された作品が、イギリス併合下のアイルランドの愛国詩人トマス・デイヴィス(1814-1845)の詩に作曲された《マイ・ランド(わが祖国)》(1871)でしょう。パリの混乱を逃れて出てきましたので、一時期金銭的にも困窮しましたが、手を差し伸べてくれる人もいました※2。ロンドンへ止むを得ず「移住」することとなり、先行き不透明で「旅」とはとても言えない状況、不自由な生活を強いられる毎日で、サン=サーンスを慰めたのは「空想の旅」だったのでしょうか、ある歌曲を作詞作曲します。それが《東洋への憧れ》(1871)でした。

前回《ペルシアの歌 op.26》(1870)に言及しましたが、既にこの作品からサン=サーンスのオリエンタリスム(東洋趣味)が現れています。フランスにおけるオリエンタリスムの歴史は古く、ルイ14世治下の1664年にはフランス東インド会社が再組織され、東方の文物がもたらされるようになります。音楽における影響の代表例の一つは、ラモ―のオペラ=バレ《優雅なインドの国々》(1735)でしょう。よって、オリエンタリスム自体はサン=サーンスに特有のものではないのですが、彼の場合フットワークが軽く、後年実際に現地を旅するところが、当時の人々には中々真似のできないことでした。

さて、オリエンタリスムの「東洋」とはどこを指すのでしょうか。それは「西洋」の人々にとってアクセス可能な東の地であり、時代と共に「東進」しました。例えば、サン=サーンスが初期歌曲で好んで取り上げたロマン派の文学者ヴィクトル・ユゴー(1802-1885)の『東方詩集』(1829)では、中東アラブ文化圏にとどまっています。グラナダも取り上げられていますが、「スペインもまた東洋なのである。なぜなら、スペインは半分アフリカであり、アフリカは半分アジアだからである※3」というように、アラベスクに代表されるアラブ文化の影響を留めており、フランス人にとっては地理的には「西」ですが文化的には「東」でした※4。それが、サン=サーンスと同年代の高踏派の詩人たちになると、東洋文化への関心、理解が深まり、取り上げるテーマがさらに東へと向かいます。前回言及したオリエンタリスムの画家ルニョーと共通の友人で※5、交響詩《死の舞踏 op.40》(1874)の元となった同名の歌曲(1873)の作詞者である詩人、アンリ・カザリス(1840-1909)は「輪廻転生」という詩を発表し※6、仏陀について頻繁に言及しているのです※7。サン=サーンスの周囲にはオリエンタリスムを共有する交友関係ができており、彼らとの情報交換の中でサン=サーンス自身も東洋への憧れを強くしていったのでした。

こうして、ついにはオリエンタリスムの波が極東の日本にまで到達します。といっても、飛行機もない時代ですから、ヒト・モノの行き来も難しく、圧倒的に情報が少ない状態でした。そのような中で、日本に対する関心を引き起こす火付け役があったのです。それが万国博覧会でした。1855年、パリで初めての万国博覧会が開かれ、世界初の万国博覧会開催の手柄を1851年にイギリスに取られたことに対抗し、それまでの「産業博覧会」に「芸術」を追加することでフランスの独自色を出そうとします。1867年のパリ万博では音楽が「展示」の一つとして予算が付き、フランス楽壇にとって画期的な出来事でした※8。万博の企画の一つとして作曲コンクールが開催され、サン=サーンスの《プロメテの結婚 op.19》が優勝します。万博の褒賞授与式で初演が行われる予定でしたが、頼みもしないのに審査員の名誉総裁で実質的には音楽界から引退していたジョアキーノ・ロッシーニ(1792-1868)が《ナポレオン三世とその勇敢な臣民のための賛歌》を作曲し、送りつけてしまったのです。思いもかけない横槍が入り、演奏されるはずだったサン=サーンスの作品は押し出されるという憂き目にあってしまいました※9。いずれにせよ、サン=サーンスは1867年の万博に関わっており、博覧会会場に足を運んだ可能性が高いと考えられます。

それでは、会場ではどのように日本が「展示」されていたのでしょうか。残念ながらこの紙面では書き尽くせませんが、伝統的な工芸品(漆器・陶器)、織物、絵画、武具といった一般的に博物館や美術館に展示収蔵されるような品々が並べられ、当初こそ目立たなかったものの、会期半ばに「養蚕・漆器・手細工物ならびに紙」についてグランプリが授与されると、広く人々の注目を集めるようになりました。さらに、江戸商人の清水卯三郎(1829-1910)が茶屋を建て、柳橋の芸者、すみ、さと、かねが派遣され、日本の生活を再現し、お茶を点じるなどして訪れる人をもてなし、浮世絵から出てきた本物の日本女性に多くの人が感嘆しました※10。

さて、このように日本の文物や日本人を直に目にする機会ができると、それまで書物や話にしか聞いたことの無い遠い異国が、具体的、身近に感じられるようになり、人々の興味関心をさらにかき立てるようになります。サン=サーンスは当時の状況を次のように回想しています。「日本は、ほんの少し前にヨーロッパへ門戸を開いたばかりだった。日本は当時の流行で、人々は日本のことしか話さず、一種の熱狂であった。そこで我々に日本物の作品を作る考えがひらめいた。デュ・ロクルに企画を持ち掛けたところ、完全に日本を舞台にすることには怖気づいてしまった。彼は我々に作品のトーンを和らげるように頼み、デュ・ロクル自身だったと思うが、オランダ半分日本半分のアイデアを出した。この考えで《黄色い姫君※11》と名付けられた小さな作品が動き出したのである。※12」この引用に出て来る「我々」とは、サン=サーンスと台本作者のルイ・ガレ(1835-1898)を指します。カミーユ・デュ・ロクル(1832-1903)は当時のオペラ=コミック座の監督の一人で、前回言及した《銀のベル》の上演延期の埋め合わせに、《黄色い姫君》となる別の一幕の作品の作曲を提案し※13、台本作者としてガレを紹介したのも彼でした。ガレはサン=サーンスと同じ1835年生まれで、すぐに意気投合し、家も近所であったため、お互いの家を頻繁に行き来するようになりました。この先、ガレは亡くなるまでサン=サーンスにとってかけがえのない友人であり、重要な仕事上のパートナーであったのですが、このガレが日本に熱を上げており、サン=サーンスは彼の感化を受けました。例えば、彼はサン=サーンスに「日本の店」と題した詩を書き送っています※14。あるいはサン=サーンスが日本に興味を持っていたので、類は友を呼ぶように、日本好きの人(ジャポニザン)を引き寄せたとも言えます。いずれにしても、サン=サーンスの日本趣味は彼の周囲のジャポニザンの友人のネットワークなしには語れません。《黄色い姫君》の献呈先であるフレデリック・ヴィヨ(1809-1875)はルーヴル美術館に勤める傍ら、日本美術の収集家として当時知られていました※15。実はヴィヨは第3回でお話しした、1861年のワーグナーのパリ滞在中に、サン=サーンスを引き合わせる仲介役を果たしていたのです※16。また、後に《レクイエム op.54》の作曲と引き換えに財産をサン=サーンスに遺贈したことで知られる※17、郵便局長のアルベール・リボン(1823-1877)も日本美術の収集家で※18、《黄色い姫君》の作曲中のサン=サーンスに日本に関する書籍を貸しています※19。ここでは当たり前のように「ジャポニスム」という語を用いましたが、この語の初出は1872年5月のフィリップ・ビュルティ(1830-1890)の論文であり※20、サン=サーンスはジャポニスムの黎明期から日本に関心を持っていたのです。

《黄色い姫君》の初演は1872年6月12日で、ジャコモ・プッチーニ(1858-1924)のオペラ《蝶々夫人》の初演1904年より30年以上さかのぼる、日本を題材にしたオペラの先駆けとなるわけですが、それでは、気になるオペラの内容を見ていきましょう。一幕のオペラでオランダの一軒家に登場人物は二人だけ、コルネリスとその従妹のレナです。コルネリスは日本に熱を上げている若者で、部屋には浮世絵の美人画と思われる掛け軸が飾られています。日本美人に憧れるコルネリスは、ミンと名付けた日本の姫君をたたえる詩を日本語で書くほどです。現在、漫画やアニメのキャラクターに二次元の恋心を抱く若者の19世紀版と言っても良いでしょう。コルネリスの婚約者であるレナは、コルネリスが自分に振り向いてくれないことを嘆き、絵の中の日本女性に嫉妬します。コルネリスは麻薬成分の入った液体を飲み、幻覚の作用により日本に来たと錯覚し、目の前にいるレナをミン姫と思い込み、愛を告白します。最終的にはレナと対話のやり取りをするうちに薬が切れて正気に戻り、幸せは二次元の世界の中ではなく目の前に既に存在していたことに気が付き、ハッピーエンドとなります。というわけで、舞台はオランダから移動することはなく、日本風の舞台装飾・衣装に日本語の歌詞、そして五音音階(日本の音階ではなく中国の音階※21)によって、日本的な雰囲気が醸し出されるにとどまっています。日本を舞台にしたオペラではなく、当時のヨーロッパの人々の日本熱を描いたオペラなのです。実際、このオペラの主要テーマの一つとして、先に挙げた歌曲《東洋への憧れ》のメロディーが転用されており、コルネリスはサン=サーンス自身の等身大の姿を映したものと言えるでしょう※22。

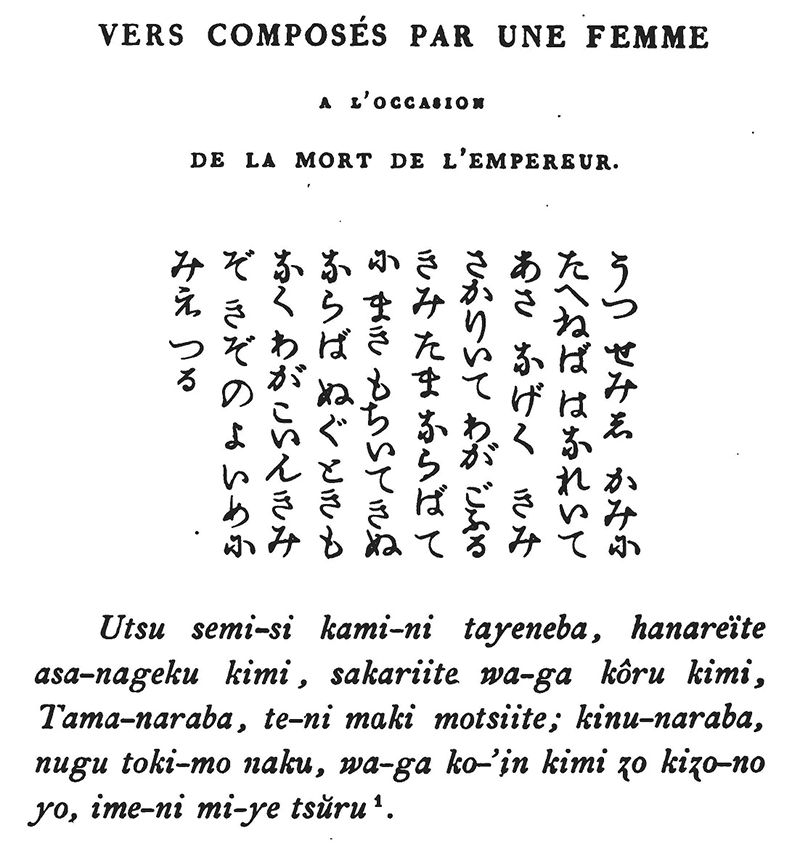

美術品を中心に日本の文物がフランスにもたらされていたとは言え、日本音楽に関する情報が全く無いに等しい当時、結局サン=サーンスは何となく東洋的な音階でお茶を濁さざるを得なかったのでした。それでは、《黄色い姫君》は全く日本文化を尊重しないでたらめな作品だったのでしょうか。というと必ずしもそうではなく、先程言及したように、このオペラには日本語の歌詞が出て来るのです。日本語歌詞の部分はコルネリスによるミン姫宛ての詩と、幻想の日本においてコルネリスが幻聴として聞くミン姫の歌の2つです。最初の方を日本語で書き起こすと、

「うつせみし 神に堪へねば 離り居て 朝嘆く君 放り居て わが恋ふる君 [玉ならば

手に巻き持ちて 衣ならば 脱く時もなく] わが恋ふる 君そ昨の夜 夢に見えつる※23」

となります。古語による和歌であることは明らかですが、さらには夢(イメ)といった上代語が登場し、実はこれは万葉集に収められた歌なのです※24。サン=サーンスやガレは一体どのように万葉集の歌を知ったのでしょうか。サン=サーンスが当オペラの作曲を行った1871年、パリで『詩歌撰葉』と漢字で書かれた書籍が出版されます※25。訳者は1868年に帝国東洋語学校において日本語科の初代教授となり、フランスにおける日本学の始祖であるレオン・ド・ロニー(1837-1914)でした。ロニーに対しては批判的な意見が当時からありましたが※26、日本研究の先駆けとして当時のフランスの学界を導いていたことに違いはありません。その彼が出版した日本の古今の詩歌のアンソロジーをサン=サーンスたちは読み、最新の日本学の研究成果を作品に取り込んでいたのです。

そして、もう一つの日本語歌詞を初版のアルトマン版の楽譜によって書き起こすと、

「あなたは、どうなさいました。こんにちは、良い天気でございます。※27」

となり、一般的な日常会話文となります。これだけであれば、サン=サーンスたちは当時の日本語入門書を読んだかジャポニザン仲間に教えてもらい、適当な文章を拾ってきただけと考えられ、特筆すべきことは無いように思われます。ところが、ガレが出版した台本ではテキストが異なるのです。

「良くおいでなさいまし。※28」の一文のみです。

つまり、「こんにちは、良い天気でございます。」の一文は作曲の際に付け加えられたことが分かります。これは、「良くおいでなさいまし」では10音節しかないので、旋律を作るには短すぎたのでしょう。問題は、なぜ「良くおいでなさいまし」が「あなたは、どうなさいました」に変わったのかということです。フランス国立図書館にはこのオペラのサン=サーンス自筆のスケッチ(MS-687)が所蔵されていますが※29、この草稿において、「良くおいでなさいまし」と書かれたテキスト上に訂正線が引かれ、その代わりに「あなたは、どうなさいました」と新たにテキストを書き加えています。ガレは出版台本において「良くおいでなさいまし」でテキストを確定させているわけですから、これはサン=サーンス自身がガレに了承を取った上で修正した可能性が高いと考えられます。この修正によって何が変わるのかというと、台詞の発話の主体が変わるのです。「良くおいでなさいまし」の場合は、麻薬によって引き起こされたコルネリスの純粋な幻聴で、発話の主体は幻想のミン姫となります。方や「あなたは、どうなさいました」の場合、発話の主体はレナで、トリップ状態を心配する彼女の声が、朦朧とした意識の中、コルネリスの耳に届いていることになるのです※30。このように、サン=サーンスは舞台演出を考慮し、日本語の意味を理解したうえで、テキストの修正を行ったことが分かります。

確かに《黄色い姫君》に関しては、現在の我々から見れば不十分な日本理解に気が付きます。サン=サーンスもそれを自覚していたからこそ、あれだけ多くの東洋趣味の作品を残しながら、日本に関する音楽作品はこの一作だけなのです。実際に現地を訪れ、人々が奏で歌う音楽を聴いて自作に同化させることができた中近東とは異なり※31、日本を訪れることができなかったサン=サーンスの芸術家としての良心が働いていると考えられます。後年、彼はこの作品を「一時の情熱」と形容していますが※32、一種の謙遜であり※33、天文学の趣味をご紹介した際に明らかなように、サン=サーンスは凝り性で、かつ長続きする性格でしたので、実際は1872年以降も日本への興味関心を持ち続けたのでした。それらのエピソードはこれから随時お話しさせて頂くこととして、《黄色い姫君》の段階でも言えるのは、サン=サーンスにおけるジャポニスムが、一般にイメージされる美術品への愛好よりも、文学的な関心に傾いていたということです。サン=サーンスの日本趣味はまだ日本においても大きく取り上げられたことがないため、サン=サーンスをより身近に感じて頂けると幸いです。

- BONNEROT, Jean, Camille Saint-Saëns, Sa vie et son œuvre, Paris, Durand, 1922, 241 p.

- CAZALIS, Henri, Le livre du néant, Paris, Alphonse Lemerre, 1872, 162 p.

- CHANTAVOINE, Jean, Camille Saint-Saëns, Paris, Richard-Masse, 1947, 117 p.

- DANDELOT, Arthur, La vie et l'œuvre de Saint-Saëns, Paris, Dandelot, 1930, 297 p.

- GALLET, Louis, La Princesse jaune, Paris, Michel Lévy, 1872, 34 p.

- GALLOIS, Jean, Camille Saint-Saëns, Sprimont, Pierre Mardaga, 2004, 382 p.

- HUGO, Victor, Les Orientales, Paris, J. Hetzel, 1868 (1929), 48 p.

(ヴィクトル・ユゴー「東方詩集」、『ヴィクトル・ユゴー文学館 第一巻:詩集』辻昶訳 、東京:潮出版社、2000年、213-330頁。

HUMBERT, Aimé, Le Japon Illustré, Tome I, Paris, L. Hachette, 1870, 424 p.

HUMBERT, Aimé, Le Japon Illustré, Tome II, Paris, L. Hachette, 1870, 432 p.

(エメェ・アンベール『絵で見る幕末日本』茂森唯士訳、東京:講談社、2004年。

エメェ・アンベール『続・絵で見る幕末日本』高橋邦太郎訳、東京:講談社、2006年。) - LACAMBRE, Geneviève, « Hayashi among the Art Dealers of Paris », 『林忠正―ジャポニスムと文化交流』、東京:ブリュッケ、2007年、147-161頁。

- LEMERRE, Alphonse (éd.), Le tombeau de Théophile Gautier, Paris, Alphonse Lemerre, 1873, 179 p.

- MACDONALD, Hugh, Saint-Saëns and the Stage, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, 432 p.

- NAKANISHI, Mitsuya, Saint-Saëns et le Japon ; Considérations sur le japonisme dans l'œuvre du compositeur, thèse pour obtenir le grade docteur de l'Université Paris-Sorbonne, 2016, 300 p et son annexe 186 p.

- NAKANISHI, Mitsuya, « Saint-Saëns et ses œuvres littéraires sur le Japon », The many faces of Camille Saint-Saëns, Turnhout (Belgique), Brepols, 2018, p. 361-372.

- RATNER, Sabina Teller, Camille Saint-Saëns (1835-1921) / a thematic catalogue of his complete works, vol. 2, New York, Oxford University Press, 2012, 582 p.

- ROSNY, Léon de, Anthologie japonaise, Paris, Maisonneuve, 1871, 222 p et son annexe 72 p.

- SAINT-SAËNS, Camille, La Princesse jaune, Paris, Hartmann, [1872], 71 p.

- SAINT-SAËNS, Camille, Portraits et souvenirs, Paris, Calmann-Lévy, 1899, 334 p.

- SAINT-SAËNS, Camille, École buissonnière, Paris, Pierre Lafitte & Cie, 1913, 363 p.

- SERVIÈRES, Georges, Saint-Saëns, Paris, Félix Alcan, 1930, 219 p.

- STEGEMANN, Michael, Camille Saint-Saëns, Hamburg, Rowohlt Taschenbuch, 1988, 156 p.

(ミヒャエル・シュテーゲマン『大作曲家 サン=サーンス』西原稔訳、東京:音楽之友社、1999年。) - THIÉBAUD, Jean-Marie, La présence française au Japon du XVIe siècle à nos jours, Paris, Harmattan, 2008, 478 p.

- 井上さつき『音楽を展示する パリ万博1855-1900』、東京:法政大学出版局、2009年。

- 寺本敬子『パリ万国博覧会とジャポニスムの誕生』、京都:思文閣出版、2017年。

- 中西進『万葉集 全訳注原文付(一)』、東京:講談社、1978年。

- 福井憲彦(編)『新版世界各国史12 フランス史』、東京:山川出版社、2001年。

- 松原秀一「レオン・ド・ロニ略伝」、『近代日本研究』3、慶應義塾福沢研究センター、1986年、1-56頁。

- 馬渕明子『舞台の上のジャポニスム:演じられた幻想の〈日本女性〉』、東京:NHK出版、2017年。

- 福井憲彦(編)『新版世界各国史12 フランス史』、東京:山川出版社、2001年、345-348頁。

- Jean BONNEROT, Camille Saint-Saëns, Sa vie et son œuvre, Paris, Durand, 1922, p. 62.

- Victor HUGO, Les Orientales, Paris, J. Hetzel, 1868 (1929), p. 2.

- スペイン趣味はその後もジョルジュ・ビゼー(1838-1875)の《カルメン》(1875)にモーリス・ラヴェル(1875-1937)のオペラ《スペインの時》(1907)と枚挙にいとまがありません。もちろん、サン=サーンスも《ホタ・アラゴネーズ op.64》(1880)などの作品を残しています。

- Henri CAZALIS, Le livre du néant, Paris, Alphonse Lemerre, 1872, p. 1.

- Alphonse LEMERRE (éd.), Le tombeau de Théophile Gautier, Paris, Alphonse Lemerre, 1873, p. 37-38.

- Henri CAZALIS, op cit., p. 71-76.

- 井上さつき『音楽を展示する パリ万博1855-1900』、東京:法政大学出版局、2009年、51頁。

- 同書、78-83頁。

- 寺本敬子『パリ万国博覧会とジャポニスムの誕生』、京都:思文閣出版、2017年、63-87頁。

- 「黄色い」とは黄色人種のことを指し、今日の観点から見れば不適切な表現ですが、当時のフランスにおける人種意識の反映であり、作者が故人ということから、原語を尊重いたします。

- Camille SAINT-SAËNS, École buissonnière, Paris, Pierre Lafitte & Cie, 1913, p. 58.

- Hugh MACDONALD, Saint-Saëns and the Stage, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p. 76-77.

- Camille SAINT-SAËNS, Portraits et souvenirs, Paris, Calmann-Lévy, 1899, p. 182.

ガレによる挿絵付きの自筆原稿はフランス、ディエップ市立メディアテック・ジャン・ルノワール、サン=サーンス資料部所蔵。 - Jean-Marie THIÉBAUD, La présence française au Japon du XVIe siècle à nos jours, Paris, Harmattan, 2008, p. 55-56.

- Jean BONNEROT, op cit., p. 40.

- Ibid., p. 87.

リボンの遺言書はフランス国立公文書館所蔵(MC/ET/CXVII/1383)。実際には生前にレクイエムの作曲の件は取り消されましたが、律儀なサン=サーンスはリボンの一周忌に間に合うように作曲し、初演されました。 - Geneviève LACAMBRE, « Hayashi among the Art Dealers of Paris », 『林忠正―ジャポニスムと文化交流』、東京:ブリュッケ、2007年、150頁。

- 1871年9月28日付のリボンよりサン=サーンス宛の手紙。フランス、ディエップ市立メディアテック・ジャン・ルノワール、サン=サーンス資料部所蔵。

手紙には2巻目が存在するとあり、1871年以前にフランスで出版された日本関連の書物は非常に少ないため、エメ・アンベールの『ジャポン・イリュストレ(挿絵で紹介する日本)』と考えられます。

Aimé HUMBERT, Le Japon Illustré, Tome I, Paris, L. Hachette, 1870, 424 p.

Aimé HUMBERT, Le Japon Illustré, Tome II, Paris, L. Hachette, 1870, 432 p.

(エメェ・アンベール『絵で見る幕末日本』茂森唯士訳、東京:講談社、2004年。エメェ・アンベール『続・絵で見る幕末日本』高橋邦太郎訳、東京:講談社、2006年。) - 馬渕明子『舞台の上のジャポニスム:演じられた幻想の〈日本女性〉』、東京:NHK出版、2017年、52頁。

- 1918年3月27日のサン=サーンスよりシャルル・ルコック(1832-1918)宛の手紙。ならびに同年4月4日のルコックよりサン=サーンス宛の返信。共にフランス、ディエップ市立メディアテック・ジャン・ルノワール、サン=サーンス資料部所蔵。

- Mitsuya NAKANISHI, Saint-Saëns et le Japon ; Considérations sur le japonisme dans l'œuvre du compositeur, thèse pour obtenir le grade docteur de l'Université Paris-Sorbonne, 2016, p. 105.

- 中西進『万葉集 全訳注原文付(一)』、東京:講談社、1978年、124頁。巻第二、百五十、天皇崩時、婦人作歌一首[姓氏未詳]。

- Mitsuya NAKANISHI, op cit., 2016, p. 100.

- Léon de ROSNY, Anthologie japonaise, Paris, Maisonneuve, 1871, 222 p et son annexe 72 p.

- 松原秀一「レオン・ド・ロニ略伝」、『近代日本研究』3、慶應義塾福沢研究センター、1986年、2-4頁。

- Camille SAINT-SAËNS, La Princesse jaune, Paris, Hartmann, [1872], p. 32-33.

- Louis GALLET, La Princesse jaune, Paris, Michel Lévy, 1872, p. 21.

- Sabina Teller RATNER, Camille Saint-Saëns (1835-1921) / a thematic catalogue of his complete works, vol. 2, New York, Oxford University Press, 2012, p. 5.

- Mitsuya NAKANISHI, « Saint-Saëns et ses œuvres littéraires sur le Japon », The many faces of Camille Saint-Saëns, Turnhout (Belgique), Brepols, 2018, p. 364.

- Jean CHANTAVOINE, Camille Saint-Saëns, Paris, Richard-Masse, 1947, p. 84-85.

- 1906年8月23日のサン=サーンスよりデュラン出版社宛ての手紙。パリ、マーラー音楽メディアテック所蔵。

- あるいは初演当時の批評(1872年6月17日ラ・リベルテ紙、ヴィクトラン・ジョンシエール筆)で「一時の情熱」と書かれたことを根に持っていたのかもしれません。デュラン出版社のオーギュスト(1830-1909)、ジャック(1865-1928)父子はサン=サーンスの長年の家族ぐるみの友人、ビジネス・パートナーであり、サン=サーンスの日本趣味について良く知っていました。

- 2022年7月29日に一部加筆修正しました。