第4回 アルス・ガリカ

サン=サーンスはすでに演奏活動を活発に行っており、例えば1865年にはヴァイオリンの名手サラサーテと組んで、室内楽演奏会のシリーズを企画します※1。サラサーテはパリ音楽院(コンセルヴァトワール)で勉強してヴァイオリンのプルミエ・プリを1857年に受賞し、早くからパリで名声を勝ち得ました※2。サン=サーンスはサラサーテと出会った時のことを次のように回想しています。「それはもうずいぶん昔のことですが、ある日春のように生き生きとして若いパブロ・デ・サラサーテが私の家にやってきました。彼は既に有名人でしたが、わずかばかりの口ひげが唇に影を落としていました※3。」そして、サラサーテから協奏曲を作曲してほしいという申し出に、サン=サーンスは即答で引き受け、「イ長調の協奏曲」で「コンチェルトシュトゥック」という題までその場で決めてしまいました。それが《ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ長調 op.20》(1859)です。サラサーテにはこの他にも《序奏とロンド・カプリチオーソ op.28》(1863)、《ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 op.61》(1880)といった現在も頻繁に演奏されるヴァイオリン奏者にとって重要なレパートリーの作品を献呈しており、サン=サーンスにとってサラサーテの演奏はヴァイオリン作品の創作のインスピレーションの泉であったことが良く分かります。

上述の3曲はいずれも協奏作品ですが、1858年から1872年までは「協奏曲の時代」と言えるほどに多くの作品が作曲されました。ピアノ協奏曲では《第1番 ニ長調 op.17》(1858)、《第2番 ト短調 op.22》(1868)、《第3番 変ホ長調 op.29》(1869)が含まれます。初演のピアノ独奏はいずれも作曲者本人が務め、サン=サーンス以前の世代の「ピアニスト=作曲家」の流れを汲んでいます。19世紀前半のフランスは、オペラ全盛の時代であり、器楽に関しては演奏家の超絶技巧(ヴィルチュオジテ)をアピールするための作品がもてはやされ、ドイツ流の抽象的な純音楽は顧みられることがありませんでした。後で述べる「国民音楽協会」において、サン=サーンスはフランス人作曲家による交響音楽の復興を図りますが、それはまだ先の話、まずは先人の引いたレールに乗り協奏曲を自作自演することが、ピアニストとして、作曲家として自分を売り込むための最短ルートだったのでしょう。

1865年、サン=サーンスはラモ―の記念碑の落成式のためにディジョンに赴き、演奏も披露しています※4。後に『ラモ―全集』の編集に携わるなど、フランス古典(バロック)音楽の作曲家ラモ―に対する敬愛の念を、サン=サーンスは早くから抱いていたことが分かります。これは、サン=サーンスにおける古楽への関心、フランス音楽というナショナリズムの覚醒、という点で後々の伏線となります。

同年11月、サン=サーンスはドイツのライプツィヒに招かれ、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のシーズン4回目のコンサートで自作の《ピアノ協奏曲 第1番》のソリストを務め、1862年出版の《6つのバッハの編曲集(第1集)》より1曲を演奏しました※5。指揮は、当時ゲヴァントハウスのカペルマイスターを務めていたカール・ライネッケ(1824-1910)です※6。これ以降、現在のドイツには毎年のように頻繁に訪れ、サン=サーンスのキャリアにおいて重要な地域の一つとなりますが、ワーグナーに対する態度を軸に、ドイツとサン=サーンスの関係は密接でありながら対立をはらんだ複雑なものになっていきます。1869年9月にはミュンヘン宮廷歌劇場でワーグナーの楽劇《ラインの黄金》の初演に立ち会っています。実は、初演の指揮を最初に頼まれたハンス・リヒターが(1843-1916)途方もない舞台に怖気づいて降板し、居合わせたサン=サーンスにも代役の打診がありましたが、慎重深く辞退して観客にとどまっていたのです※7。当時はサン=サーンスはワグネリアンの一人として数えられ、物議をかもしていました※8。同年11月には《ピアノ協奏曲 第3番》の初演のためにライプツィヒを訪れ、再びゲヴァントハウス管弦楽団とライネッケの指揮の下、サン=サーンス自身がピアノを演奏しています※9。

1861年、プロイセンではヴィルヘルム1世(1797-1888)が即位し、鉄血宰相とあだ名されたオットー・フォン・ビスマルク(1815-1898)首相の下で国力を増強していました。1866年には普墺戦争に勝利し、ドイツ統一がプロイセン中心に進められることになります。こうしてフランスの東隣に強力な大国が姿を現し始めると、当然その間の力関係は微妙なものとなり、対立が起こるようになりました。最終的にはスペイン王位継承問題をきっかけにエムス電報事件が起き、戦争の火蓋が切って落とされたのが普仏戦争(1870-1871)でした。ドイツ統一のためのナショナリズム形成のために、フランスが全ドイツの敵と仕立て上げられ、ヴィルヘルム1世はヴェルサイユ宮殿の鏡の間でドイツ皇帝として戴冠式を行い、ドイツ帝国が成立という、ドイツの目論見通りの展開となりました。実態は全ドイツとフランスとの戦い、つまり独仏戦争であった※10のです。

さて、戦争という国家の一大事にサン=サーンスはどうしていたかというと、開戦前の1870年6月にワイマールでのベートーヴェンの生誕100周年の祭典に出席するためにドイツへ行き、リストと旧交を温めました。歌劇《サムソンとダリラ》の計画について話すと、なんとリストは直ちにサン=サーンスの計画を応援し、ワイマールでの上演を請け合ってくれたのです※11。また、長らく遅れていた自作オペラの上演の話が※12、オペラ座より舞い込み※13、オペラ=コミックとして準備していた《銀のベル》をリリック・オペラとして改作し始めます※14。作曲家人生が順調に進みかけたと思われたまさにその時、7月19日に開戦という事態になり、全ての希望は御破算となってしまいました。彼はマドレーヌ教会のポストはそのままに、セーヌ国民衛兵第4大隊の一兵卒としてパリを守る任務に当たります。戦時体制下ですから、劇場は病院として使われるなどしましたが、世の中から音楽が消えた訳ではなく、戦費調達等のためにコンサートが開かれました。サン=サーンスは自作の詩に曲を付けカンタータ《戦争の歌》を作曲しましたが、結局演奏されず、その代わり管弦楽曲《英雄行進曲 op.34》に改作しています。初演は慈善演奏会において2台ピアノ版で行われ、サン=サーンスは軍服を着て演奏しました※15。献呈先はアンリ・ルニョー、彼は1871年1月19日にパリ包囲戦において亡くなった画家、テノール歌手で、1870年作曲の《ペルシアの歌 op.26》の初演も務めるほどの親友でした※16。彼の死にサン=サーンスはひどく打ちのめされ、除隊されてから家に3日間籠って泣き暮らしたほどです。1月27日の葬儀の時にはオルガン演奏を引き受けましたが、その前日フランスは降伏文書に署名し、28日休戦が発効し、パリ包囲戦は終了しました※17。人生とは皮肉なものです。

この戦争と敗北の屈辱は当然ながらフランス国民に大きな衝撃を与えました。敗北の一番象徴的な出来事はアルザス・ロレーヌ地方の割譲であり、有名なのはアルフォンス・ドーデ(1840-1897)の小説『最後の授業』でしょう。いわば臥薪嘗胆として、復讐心を内包した愛国心が醸成されました。それは音楽家にとっても例外でなく、このような機運の中で、サン=サーンスが温めてきた計画が結実します。それが「国民音楽協会」でした。

まずは、「国民音楽協会」以前のフランス楽壇がどのようなものであったか、端的に総括すると、「1830年から1860年ごろまで、マイアベーアとオベールが劇場音楽の運命を牛耳っていた。[中略]劇場の外でさえ、ベルリオーズは聴衆に認められることができなかった。公衆を再教育し、音楽家に対し自分の芸術への敬意を引き戻させるには、長きにわたる努力が必要であった※18」のです。つまり、グランド・オペラを頂点とする劇音楽が全盛で、交響楽、室内楽といった純音楽、器楽は顧みられることが無く、ドイツ音楽に対しウィーン古典派、ロマン派初期の期間、後れを取っていたのでした。実際、当時のフランスの作曲家が器楽の分野に挑戦しようものなら、自分で演奏会を主催して作品を演奏してもらうしかなく、友人と批評家を招待するだけで、一般の聴衆が来ることなど考えられない状態でした※19。しかし、「およそ1850、60年代に[中略]前兆が現れたが、その前兆とは、観察者、聴衆、批評家、あるいは愛好家に対し、当時のマイアベーアによる『大仕掛け』がもたらした大仰な成功にもかかわらず※20、交響楽や室内楽のための動きが姿となって現れてきていることを知らせた。この復活に向かって人々は歩き、駆けて行った※21」のです。

既に見てきたように、サン=サーンスはスタマティのレッスン以来ウィーン古典派の音楽に親しみ影響を受けてきましたので、純音楽(器楽)に興味を持ち、フランスにおける器楽音楽の復興としてフランソワ・クープラン(1668-1733)、ジャン=フィリップ・ラモ―(1683-1764)以来の空白の期間を取り戻そうとしたのは自然な流れだったのでした。ドイツ・オーストリアにはバッハ、モーツァルトやベートーヴェンという古典があるのに対し、フランスは、ということでサン=サーンスが立ち返ったのはラモ―だった、というのは先程述べた通りです。サン=サーンスは批評家や聴衆の怪訝な眼差しに耐えながら、交響曲、室内楽曲を作曲してきましたが、普仏戦争によるナショナリズムの追い風を受けて、フランスにおける器楽復興という彼の理念を実現する時がやって来たのでした。

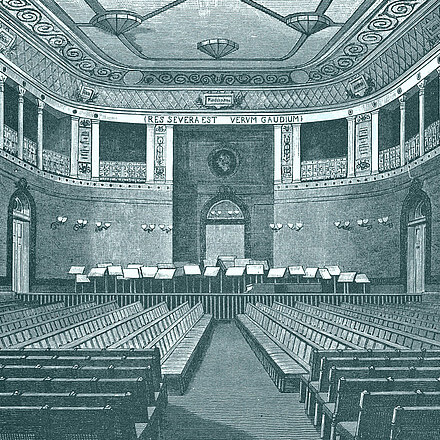

サン=サーンスはバリトン歌手のロマン・ビュシーヌ(1830-1899)と共同発起人となり、月曜会の常連であった友人たちの賛同を得て1871年2月25日に国民音楽協会が創設されました※22。アルス・ガリカ(ガリアの芸術)を標語にしましたが、ガリアとはローマ時代のフランスの呼名で、ラテン語です。このスローガンのもとに参集した音楽家は、アレクシス・ド・カスティヨン(1838-1873)、セザール・フランク(1822-1890)、エルネスト・ギロー(1837-1892)、ジュール・マスネ(1842-1912)、ジュール・ガルサン(1830-1896)、フォーレ、テオドール・デュボワ(1837-1924)、ポール・タファネル(1844-1908)、アンリ・デュパルク(1848-1933)等、錚々たるメンバーが挙げられます。入会資格はフランス国籍保持者で、存命の作曲家の作品の演奏に限定するという※23、作曲家の互助組織の側面も持ち合わせていました。作曲家一人でホールを借り、演奏家を雇って自作を公開するには、多くの資金と労力を要します。これ以降もフランスでは「六人組」(1920)や「若きフランス」(1936)といった作曲家グループ(運動)が起きますが、資金調達や広報戦略の面で、若手作曲家が世に出るための有効な手段であったと言えるでしょう。とはいえ、祖国が戦争に負け、将来の先行きも見えない混沌とした時期に芸術運動を興すというのは大変驚くべきことです。さらに、戦争という外患のおかげで、という言い方は不謹慎ですが、これほど多くの考え方を異にする作曲家たちが一つの旗の下に一致団結できたのは一種の奇跡でした。実際、後に平和な時代が訪れ、協会の活動が軌道に乗ってくると、方針の対立により脱退や分裂騒動が起きたのです※24。

国民音楽協会の創設から第1回目の演奏会の間にはパリ・コミューンという大きな混乱の時期を挟むのですが、今回は先に、国民音楽協会の話で締めくくることにします。記念すべき第1回目の演奏会は1871年11月17日、サル・プレイエルにて行われました。このコンサートで演奏されたサン=サーンスの作品は、先述の《英雄行進曲》の2台ピアノ版でした※25。戦没者を追悼し、敗戦に打ちひしがれる祖国を奮い立たせ、国民音楽協会の門出を祝し、フランス楽壇の発展を祈念する意図があったと考えられます。この初回演奏会は大変な成功を収め、協会の会員数が増え、会員の作品だけで演奏会を構成できるようになりました※26。しかし、国民音楽協会の真の目的は、自分たちの活動の成功だけではありませんでした。フランス人作曲家の作品が一般のコンサートのプログラムを飾るようになったのです※27。国民音楽協会の果たした功績は、ランドルミーのサン=サーンス評とそのまま重なります。「ベルリオーズがフランスにおいて音楽教育[=人々に純音楽に対する耳を養わせること]に絶望したまさにその時、サン=サーンスはそれに取り掛かり、19世紀末のフランスの偉大な交響楽派のために聴衆を準備せしめた※28」のです。

- BONNEROT, Jean, Camille Saint-Saëns, Sa vie et son œuvre, Paris, Durand, 1922, 241 p.

- CHANTAVOINE, Jean, Camille Saint-Saëns, Paris, Richard-Masse, 1947, 117 p.

- DANDELOT, Arthur, La vie et l’œuvre de Saint-Saëns, Paris, Dandelot, 1930, 297 p.

- DUFOURCQ, Norbert, La Musique française, Paris, Éditions A. et J. Picard, 1970, 448 p.

(ノルベール・デュフルク『フランス音楽史』遠山一行他訳、東京:白水社、1972年。)

- DURAND, Jacques, Quelques souvenirs d’un éditeur de musique, (1ère série), Paris, Durand, 1924, 136 p.

(ジャック・デュラン『佛蘭西音楽夜話』小松清訳、東京:春陽堂、1931年。)

- FAUQUET, Joël-Marie (dir.), Dictionnaire de la musique en France au XIX e siècle, Paris, Fayard, 2003, 1406 p.

- GALLET, Louis, Guerre et Commune, Paris, Calmann Lévy, 1898, 332 p.

- GALLOIS, Jean, Camille Saint-Saëns, Sprimont, Pierre Mardaga, 2004, 382 p.

- LANDORMY, Paul, Histoire de la Musique, Paris, Librairie Delaplane, 1923, 470 p.

(ポール・ランドルミイ『西洋音楽史』柿沼太郎訳、東京:十字屋楽器店、1926年。上記1923年版の英訳本の重訳。)

- RATNER, Sabina Teller, Camille Saint-Saëns (1835-1921) / a thematic catalogue of his complete works, vol. 1, New York, Oxford University Press, 2002, 628 p.

- SAINT-SAËNS, Camille, Harmonie et Mélodie, Paris, Calmann Lévy, 1885, 318 p.

- SAINT-SAËNS, Camille, Au courant de la vie, Paris, Dorbon-aîné, 1916, 115 p.

- (SAINT-SAËNS, Camille, ROTHWELL, Fred (tr.), Outspoken Essays on Music, London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., LTD., 1922, 186 p. Au courant de la vieを元に収録記事の異同あり。)

(カミーユ・サン=サーンス『音楽の十字街に立つ』馬場二郎訳、東京:新潮社、1925年。上記英訳本の重訳の可能性大。)

- SAINT-SAËNS, Camille, SORET, Marie-Gabrielle (éd.), Écrits sur la musique et les musiciens 1870-1921, Paris, Vrin, 2012, 1160 p.

- SERVIÈRES, Georges, Saint-Saëns, Paris, Félix Alcan, 1930, 219 p.

- STEGEMANN, Michael, Camille Saint-Saëns, Hamburg, Rowohlt Taschenbuch, 1988, 156 p.

(ミヒャエル・シュテーゲマン『大作曲家 サン=サーンス』西原稔訳、東京:音楽之友社、1999年。)

- 福井憲彦(編)『新版世界各国史12 フランス史』、東京:山川出版社、2001年。

- Jean BONNEROT, Camille Saint-Saëns, Sa vie et son œuvre, Paris, Durand, 1922, p. 45.

- Joël-Marie FAUQUET (dir.), Dictionnaire de la musique en France au XIX e siècle, Paris, Fayard, 2003, p. 1120.

- Camille SAINT-SAËNS, Au courant de la vie, Paris, Dorbon-aîné, 1916, p. 37.

(訳は筆者による。) - Jean BONNEROT, op cit., p. 45.

- Ibid., p. 45.

- Sabina Teller RATNER, Camille Saint-Saëns (1835-1921) / a thematic catalogue of his complete works, vol. 1, New York, Oxford University Press, 2002, p. 341.

- Jean BONNEROT, op cit., p. 56.

- Jacques DURAND, Quelques souvenirs d’un éditeur de musique, (1ère série), Paris, Durand, 1924, p. 17.(訳は筆者による。)

- Sabina Teller RATNER, op cit., p. 358.

- 福井憲彦(編)『新版世界各国史12 フランス史』、東京、山川出版社、2001年、344頁。

- Camille SAINT-SAËNS, Marie-Gabrielle SORET (éd.), Écrits sur la musique et les musiciens 1870-1921, Paris, Vrin, 2012, p. 564.

- Louis GALLET, Guerre et Commune, Paris, Calmann Lévy, 1898, p. 5.

- Jean BONNEROT, op cit., p. 57.

- 「グランド・オペラ(グラントペラ)」と「オペラ=コミック」とは厳密には異なります。グランド・オペラは壮大な歴史物や悲劇、オペラ=コミックは滑稽で軽いもの、といった内容での区別も元来なされていましたが、その後は全てのテキストが歌われてバレエの場面もある大規模なオペラか、台詞が入る小規模なオペラか、という違いに落ち着きました。ただし当時は、グランド・オペラはオペラ座(サル・ル・ペルティエ/ガルニエ宮)、オペラ=コミックはオペラ=コミック座(サル・ファヴァール)と上演される劇場が限定されており、両者の間には厳然たる格式の差が存在し、当然、オペラ座で作品が上演される、というのは作曲家にとってステータスでした。今でこそビゼーの《カルメン》はフランスを代表する「オペラ」とみなされていますが、創作当時、駆け出しの作曲家であったビゼーにはオペラ座からお呼びがかからず、初演してもらえたのはオペラ=コミック座だったのです。オペラ座はただの劇場でなく、社交界の場としても機能していたので、威信を保つために保守的な路線となり、フランスの若手作曲家の新作を取り上げることには消極的だったのでした。

- Jean BONNEROT, op cit., p. 58-59.

- Sabina Teller RATNER, op cit., p. 278.

- Jean BONNEROT, op cit., p. 60.

- Paul LANDORMY, Histoire de la Musique, Paris, Librairie Delaplane, 1923, p. 368.(訳は筆者による。)

- Camille SAINT-SAËNS, Harmonie et Mélodie, Paris, Calmann Lévy, 1885, p. 207.

- 20世紀においてはランドルミーやデュフルクの記述に見られるように、マイアベーアは完膚なきまでに批判されていますが、2018年にパリ・オペラ座創立350周年記念として《ユグノー教徒》が再演されるなど、現在ではようやく再評価の動きが進んでいます。裏を返せば、それほど19世紀当時のグランド・オペラの支配力が大きく、その反動として20世紀に入ると感情的な攻撃の対象となり、忘却の彼方へ意図的に追いやられたことが分かります。

- Norbert DUFOURCQ, La Musique française, Paris, Éditions A. et J. Picard, 1970, p. 287.(訳は筆者による。)

- Jean BONNEROT, op cit., p. 61

- Jean GALLOIS, Camille Saint-Saëns, Sprimont, Pierre Mardaga, 2004, p. 138.

- Joël-Marie FAUQUET (dir.), op cit., p. 1163-1165.

- Ibid., p. 1163.

- Camille SAINT-SAËNS, op cit., 1885, p. 211.

- Ibid., p. 212.

- Paul LANDORMY, op cit., p. 390. (訳は筆者による。)