第1回 ジャズ系:ブルース①

ジャズは1900年頃、アメリカ南部のニューオリンズで発生したといわれています。アフリカからアメリカに渡った黒人の間に広まっていった音楽(舞踏・音階・複合リズム・コール&レスポンスなど)とヨーロッパの音楽(和声・楽器など)に、即興演奏の要素を加えたものがジャズの原点です。ブルース、ラグタイムなどの音楽を母体とし、デキシーランド・ジャズ→スウィング・ジャズ→ビ・バップ→モード・ジャズ→フリー・ジャズとより自由なスタイルへ発展していきました。

まずは、ジャズの原点ともいえるブルースを取り上げます。レッスン教材にも「〇〇のブルース」というタイトルの曲、とても多いですよね。以下、リズムのルーツと特徴を探っていきましょう。

ブルースは、19世紀後半頃、アメリカ深南部のミシシッピ・デルタ地域(ミシシッピ川とヤズー川にはさまれた地域)を中心に、アフリカ系アメリカ人の間に発生した歌曲及び楽式を指します。黒人たちの過酷な生活環境から生まれ、黒人霊歌やワーク・ソング(労働歌)などから発展したといわれています。その後、1920年頃から黒人労働者たちが都市部に移り、シティ・ブルース、シカゴ・ブルースとして発展していきました。ブルースは、現代アメリカにおける殆どのポピュラー音楽の基礎となり、ゴスペル、ラグタイム、ジャズ、カントリー、ロックなどの音楽にも多大な影響を与えました。

アメリカ深南部(ディープ・サウス)

- セントルイス国立ブルース博物館、デルタブルース博物館他

悲しみ、孤独感、恋愛などの、人間の感情を即興的に歌ったもの。主に、ギター伴奏に歌をのせるスタイル。

コードが変わっても、メロディーに使う音(スケール)は基本的に変わらない。

12小節で1つの曲として成り立っている。

トニックもサブドミナントも、ドミナント・セブンス(属七)を用いることが多い。

では、これらの特徴を具体的にみていきましょう。

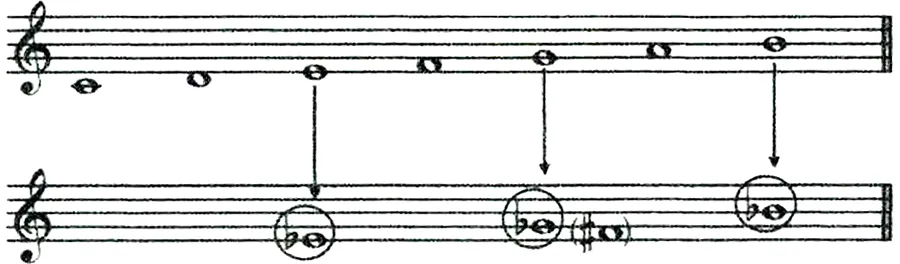

特徴1として、ブルース独特の哀愁や魂の叫びのような感情を、一般的に遅めのテンポで率直に表現します。そのため以下のような手法も使いますが、特徴2の「ブルーノート」とは、メジャー・スケール(長音階)の第3・5・7音が半音下がったものを指します(譜例1)。これらの音は、メジャー・キー(長調)でありながら哀切を感じさせ、このメジャーかマイナーか分からない、どっちつかずのニュアンスが、ブルースの切ないフィーリングにつながります。

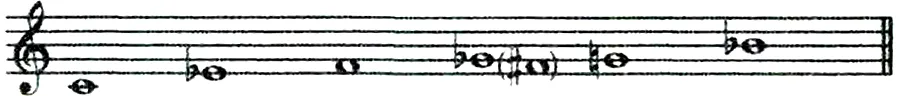

また、ブルーノートを使用したスケールには、ブルーノート・ペンタトニック・スケールや、ブルース・スケール(譜例2)などがあります。これらのスケールは、コードが変わってもそのまま同じ音が使える特徴があります。

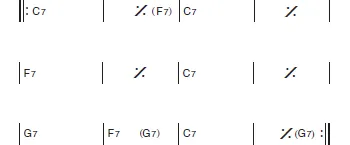

次に特徴3・4ですが、ブルースは12小節で構成され、12小節を3等分した4小節をひとまとまりとして、単純なフレーズが少し形を変えながら繰り返されます。

この進行には、トニック・コードやサブドミナント・コードにも、前述のブルーノートのシ♭やミ♭を足して、Ⅰ7、Ⅳ7といったドミナント・セブンス(属七)コードの形で使うことが多いのも特徴です。よくある代表的なパターンも掲載しておきます(譜例3)。9小節目Ⅴ7(G7)のあとに、サブドミナントとしてのⅣ7(F7)が置かれる、いわゆる逆進行(クラシックでは禁則)がみられますが、これはその後のロック系の曲にもよくあるパターンです。

ここで、ピアノ教則本・曲集に出てくる、キーC(ハ長調)のブルースを列記しておきます。ブルースの特徴と照らし合わせながら、ぜひ楽譜を眺めてみてくださいね。きっと新しい発見がたくさんあることでしょう。

- 《ポインターのブルース》(『みんなのグローバー・ピアノレッスン3』)

- 《はじめてのブルース》(『こどもだってジャズ&ロック』)

- 《水星ブルース》

- 後半が定型パターン(キャロリン・ミラー『はじめてのジャズで音楽会!』)

- 《生意気なブルース》 (『バスティン オールインワンレベル3A』)

- 《コントラバス》 (『バスティン オールインワンレベル2A』)

また、実際のリズムの習得方法、演奏法&指導法についてはeラーニングにて詳しく紹介しておりますので、ぜひこちらも参考にしてください。

ウェブサイト