第9回 鎮魂の鐘:ペレボールと音楽 ①

これまでは、主に復活祭などに鳴らされる祝祭の鐘と音楽の関連についてお話をしました。耳にするだけで祭日の喜びを感じさせる絢爛たる鐘の音が、どれほど作曲家に影響を与え、いかに忠実に楽曲に再現されているか、おわかりいただけたことでしょう。

今回からは雰囲気を一転させ、葬儀の鐘と関連する音楽についてお話しいたします。

既に述べました通り、正教会の鐘には、葬儀の際の特別な奏法があります。一般的にペレボールと呼ばれる奏法で、鐘を小・中・大の順に残響が重ならないように、ゆっくりと鳴らしていきます。最後に全ての鐘を同時に打ち鳴らします。これを数回繰り返した後、奉神礼の始まりを告げるトレズヴォンに移行します。

通信手段が発達していなかった時代、ペレボールは教区の住民の訃報を知らせる役割を担いました。この音が聞こえ始めると住民は葬儀のために教会に向かい、あるいは、死者のために祈りを開始するというのが、日常の光景にありました。

小・中・大の順に鳴らされる鐘は、「ゆりかごから墓場まで」続く人生の終焉を象徴すると考えられます。キリストの受難と死を悼むペレズヴォンの奏法はこれとは異なり、通常、大・中・小の順に鳴らされます。

ペレボールはトレズヴォンのように日常的に鳴らされる鐘ではありませんが、死や悲しみの感情と直結する特別な意味のある音として作曲家に影響を与えました。ペレボールの音を想起させる音型が盛り込まれた作品も、少なくはありません。死や別れ、悲しみ、宗教的な感情と結び付く作品にこの音型が示される例が多く見られます。このことからも、作曲家にとって教会の鐘がいかに重要なインスピレーションの源となったか、想像に難くはありません。

作曲年:1878-85年

アレクサンドル・ボロディンは当時ベルギーで活躍していたピアニスト、アルジャンド伯爵夫人と親交があり、伯爵夫人の音楽活動を通じてボロディンの主要な作品が西欧社会に広められました。ボロディンは1885年にアルジャンド伯爵夫人を訪問し、この《小組曲》を献呈しています。

《小組曲》には7曲のピアノのための作品が収められており、それぞれ<尼僧院にて>、<間奏曲>、<マズルカ>ハ長調、<マズルカ>変ニ長調、<夢>、<セレナード>、<夜想曲>のタイトルが付されています。

第1曲の<尼僧院にて>は、少女時代を修道院で過ごしたアルジャンド伯爵夫人の若き日のエピソードがモデルとなっていると考えられており、静かな聖堂で「外の世界=社交界」を夢見る少女の心情が描かれています。ボロディンはアルジャンド夫人にこの曲集を献呈した際、この作品に大聖堂の「円天井の下で少女は神を想うことはない」との副題を書き添えましたが、出版に際して削除しました。

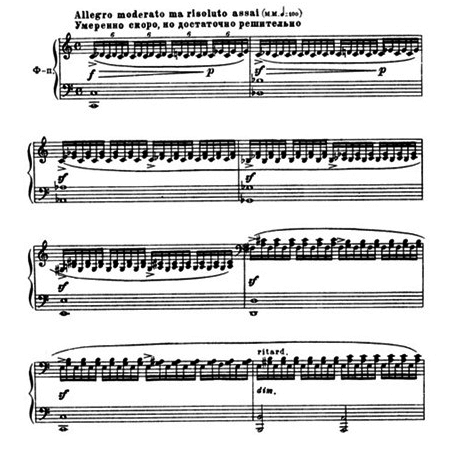

Andante religiosoが指定され、宗教的な作風であることが示されています。冒頭と終結部に見られるゆっくりと下行する和音は、明らかに、教会の鐘「ペレボール」の音型の再現です。従って、この作品は鎮魂や告別のイメージと強く結ばれています。あるいは、ボロディンの副題が示す通り、この作品は人との死別ではなく、神や信仰との別れ、すなわち、「修道院との訣別」を思う少女の心を表したものであるとも考えられます。[譜例 1]

奉神礼の始まりを告げるブラガヴェストとの違いは、高音から下行する音型にあります。ボロディンのこの作品は、ペレボールの模倣を代表する作品の一つです。

奉神礼の始まりを告げるブラガヴェストとの違いは、高音から下行する音型にあります。ボロディンのこの作品は、ペレボールの模倣を代表する作品の一つです。 この下行音型は物悲しい聖歌風の旋律をはさんで二度登場します。正教会の鐘を聞きなれた人であるならば、この音型がペレボールであることは容易に想像がついたことでしょう。この第1曲で示されるペレボールの模倣は、2曲目以降に示される楽しげな世界への導入であり、死のイメージと結ばれる悲壮感に満ちたものとは異なります。

次に紹介するミハイル・グリンカの《祈り》にもペレボールを思わせる音型が登場します。この音型については多様な解釈が可能であり、明確にペレボールの模倣であると断言することはできませんが、その作風と創作された経緯を照らすとペレボールとの接点が浮かびます。

作曲年:1847年

1847年、スペイン旅行から帰国したグリンカはサンクト・ペテルブルクに向かう途中で重病にかかり、スモレンスクの親類ウシャコフ家で療養しました。そこで4つのピアノのための作品《マズルカの思い出》《舟歌》《祈り》《スコットランド民謡<夏の名残のばら>の主題による変奏曲》を完成させます。後にこれらは一冊の曲集にまとめられ、《わが祖国への挨拶》とのタイトルで出版されました。このタイトルは出版社の発案でしたが、グリンカ自身はこの4曲を総称して《4つの音楽的エッセイ》と呼んでいました。その中の一曲《マズルカの思い出》について、グリンカはフレデリック・ショパンに献呈したいと考えていました。この案は実現されることはありませんでしたが、グリンカがいかにショパンを敬愛していたかよくわかるエピソードです。

第3曲目の《祈り》は1847年9月に作曲されました。当時、精神的な深い落ち込みに苦しんでいたグリンカは涙を流して祈りを捧げる中で、この作品の着想を得たとされます。この作品には<わが思考は重荷である>とのサブタイトルが付され、グリンカ自身の苦しみが作品に投影されています。

作品の冒頭に注目しましょう。6連符が不安を煽るかのように連続する中、左手が奏でるオクターヴが、鎮魂の祈祷の開始を告げるペレボールを想起させます[譜例 2] 。

グリンカ《祈り》の序奏。作曲家の苦悶を表すかのような激しく揺れ動く音響の中をオクターヴがゆっくりと下行していきます。

グリンカ《祈り》の序奏。作曲家の苦悶を表すかのような激しく揺れ動く音響の中をオクターヴがゆっくりと下行していきます。 この重々しい序奏に続き、祈祷の抑揚を思わせる、内省的で穏やかな楽想が展開します。

先のボロディンの《尼僧院にて》とグリンカの《祈り》の共通点は、宗教的な対象もしくは感情にペレボールの模倣と見られる音型が結び付いているという点にあります。

当時のキリスト教徒にとって、日常生活の中で神の存在や信仰をより強く感じさせる音こそ、ペレボールの鐘の音であったと言えるでしょう。次回はラフマニノフの作品とペレボールの関係についてお話しいたします。

- Piano Music by Glinka, In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research.

- Glinka Mikhail Ivanovich, Memoirs, Translated by Richard B. Mudge, Norman: University of Oklahoma Press, 1963.

- 音楽之友社編『ロシア国民楽派』東京:音楽之友社、1995年。

- Glinka, Mikhail, Prayer.

- Borodin, Aleksander, Petite Suite, St. Petersburg: W. Bessel et Cie., 1896.