第5回 舞台効果としての鐘から、鐘の表現へ

これまで、ロシア正教会の鐘の意味や歴史について見てきましたが、今回から、具体的な作品についてお話しいたします。既にお話ししました通り、ロシア正教会の鐘は、大小様々な鐘を「舌」で打ち鳴らすという特徴的な奏法から、旋律的な音をつくり出すことが可能です。そのことから、音楽的な音色として表現されることが多々あります。駿河台に建設されたニコライ堂の鐘の音が日本人の耳にいかに響いたか、音楽研究家の三浦俊三郎が次のように記しています。

諸行無常を告ぐる佛寺の鐘は淋しいが、教会堂の和声的の鐘響には明るさが多く、少しも陰鬱の所がない(……)此の鐘の打方が最初日本人には音楽的な素養がなくて出来なかった。為に態々露西亜から鐘つきがやってきたことがあったと言われるほどに複雑を極めて居る。(三浦俊三郎『本邦洋楽変遷史』東京:日東書院、1931年、264頁)。

この言葉に見られるように、梵鐘のモノトーンな響きに慣れた日本人の耳には、大小様々な鐘の音の混ざり合った音は明るくも、奇妙にも聞こえたのでしょう。明治期において、正教会はその派手な鐘の音から「ガンガン寺」との異名で知られるようになりました。

ロシア人にとっては、ブラガヴェストニク(大鐘)の威厳に満ちた太い一声も、トレズヴォンの華やかな音色も、一様になじみ深い音であるに変わりはありません。それらの音はやがて、ロシア人の信仰や精神性と深く結びつき、ロシアの原風景に直結するものとして捉えられるようになりました。

複雑なリズムとハーモニーに彩られた音楽的な正教会の鐘の音は、18世紀以降、様々な形で音楽に取り入れられるようになりました。楽曲における鐘の使用については、大きく分けて次の二項目に分類可能です。

教会の鐘の音がいつ、音楽作品に取り入れられるようになったか、正確な年代については不明ですが、18世紀に西洋の様々な音楽技法がロシアに紹介された際、宗教的作品に鐘が使用されたとの記録があります。

代表的な作品として、ロシア皇帝エカテリーナ2世の宮廷作曲家ジョゼッペ・サルティ(Giuseppe Sarti, 1729-1802: 画像)のオラトリオ《テ・デウム》(1788)、《モスクワ・オラトリオ》(1785)などが挙げられます。

《モスクワ・オラトリオ》においては、神への賛美の印として、シンバルや太鼓などが打ち鳴らされます。これは旧約聖書の詩編33に従った楽器の指定であり、鐘が登場する以前の時代の音響を再現したものです。《テ・デウム》は露土戦争の名将ポチョムキン公(Prince Grigory Aleksandrovich Potemkin=Taurichesky,1739-1791)に献呈された作品であり、神と国家を礼賛する愛国的な作品として書かれました。ここで鐘は「賛美」や「栄光」を象徴的に示す素材として、使用されています。この作品には教会の鐘のほか、旧約聖書時代に鐘の役割をはたしたシストルム、兵士による銃の一斉射撃、花火の打ち上げなどが指定されており、当時の表現の可能性が最大限に生かされています。

このように、18世紀には、鐘を用いた愛国的な作品が書かれ、後世のロシアの作曲家に影響を与えました。音楽作品における鐘の使用についても徐々に変化し、19世紀中葉には鐘の音を模倣する作品が書かれるようになりました。

サルティがポチョムキン公の御前で《テ・デウム》を初演してから30年して、ミハイル・グリンカ(Mikhail Ivanovich Glinka, 1804-1857)が鐘を用いた作品を残しました。

教会の鐘の音はグリンカにとって非常に親しみ深いものであり、田舎での幼少期、「鐘の音が唯一の音楽だった」とも語っています。

グリンカは様々な形で鐘を作品に取り入れていますが、その代表作としてオペラ《皇帝に捧げし命》が挙げられます。《皇帝に捧げし命》は1835年に着手され、1836年に初演されて成功をおさめました。この作品は、16世紀、ロマノフ王朝誕生直前の動乱期を舞台に、ポーランド軍から次期皇帝ミハイル・ロマノフの命を救い、殉教的な死を遂げた農民イヴァン・スサーニンを描いた4幕&エピローグ(もしくは5幕)のオペラです。愛国オペラの先駆けとなる作品として、ロシア音楽史に位置づけられています。鐘はロマノフ王朝の誕生を告げるエピローグのフィナーレで登場します。合唱<栄光あれ>(Славься)が繰り返し歌われる中で、「トレズヴォン」の鐘が華々しく響き渡り、祝祭的な雰囲気をリアリスティックに描き出す役割を果たしています。

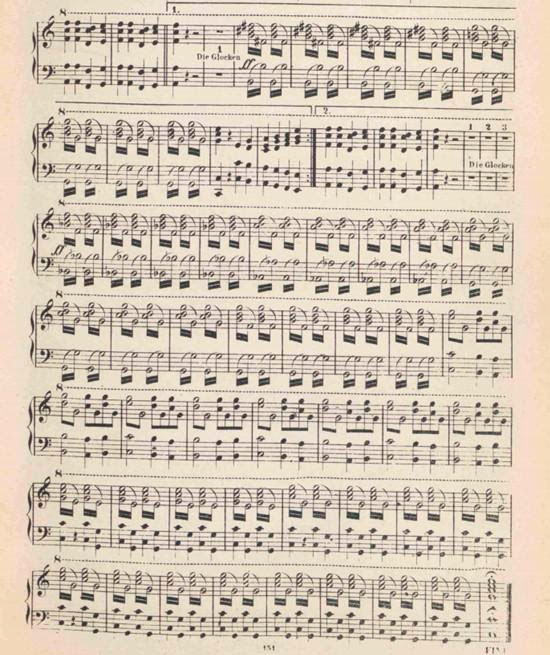

このエピローグは後にピアノ編曲版が作られており、フィナーレでは力強く素早いオクターヴのトレモロでトレズヴォンの音響が表現されています[譜例 1]。

総譜では、実際の鐘が指定されています。グリンカはこのオペラに着手する以前、鐘の音をピアノで再現する試みを行っています。

1834年、ベルリンで作曲を学んでいたグリンカは、ロシアの民謡を主題とする四手のための《ロシアの主題による奇想曲》を作曲しました。ここで、グリンカは祝祭的な鐘の音を思わせる音形を、随所に取り入れています。[譜例 2]

フィナーレでは、低音部の第2パートが民謡の旋律を断片的に繰り返す中、高音部の第1パートが八分音符をフォルティッシモで華々しく反復します。祝祭の鐘を思わせるこの音形は、祭日の朝、明るい鐘の音響に満たされたロシアの農村地域の風景を想起させます。

このようなグリンカの初期の試みはオペラや管弦楽作品に応用されただけではなく、後世の作曲家に対して先例となりました。19世紀中葉以降、多くの作曲家によって、鐘の音を模した様々な表現が考案されるようになりました。

グリンカはまた、生涯において多くのピアノ作品を書き残しました。マズルカなどショパンの影響を思わせるサロン風の小品が多く書かれる中、鐘の音の模倣を取り入れた情緒豊かな作品も作曲されました。これについては、後ほど取り上げます。

次回は、正教会の鐘の第一声を司るブラガヴェストと関連する音楽についてお話しいたします。

- Васина-Гроссман В. А. Михаил Иванович Глинка, М., Музыка, 1979; 1982.

- Findeizen, Nikolai, History of Music in Russia from Antiquity to 1800, Vol. 2, Bloomington: Indiana University Press, 2008.

- Glinka, Mikhail, A Life for the Tsar, 4 acts, Epilogue, Moscow: P. Jurgenson, 1904.

- Glinka, Mikhail, A Life for the Tsar, 4 acts, Epilogue, for Piano, St.Petersburg: F.T. Stellovsky, n.d.

- Glinka, Mikhail, A Life for the Tsar, 4 acts, Epilogue, for Piano, Moscow: Muzika i Pienie, No.25, n.d.(ca.1910).

- Glinka, Mikhail, Capriccio on Russian Themes, Moscow: Muzyka, n.d.(ca.1988).

- 大嶋かず路「明治期日本におけるロシア音楽受容 : 正教会と音楽学校の功績およびその影響関係について」『上智ヨーロッパ研究』第6号、2014年、165-189 頁。

- 三浦俊三郎『本邦洋楽変遷史』東京:日東書院、1931年。