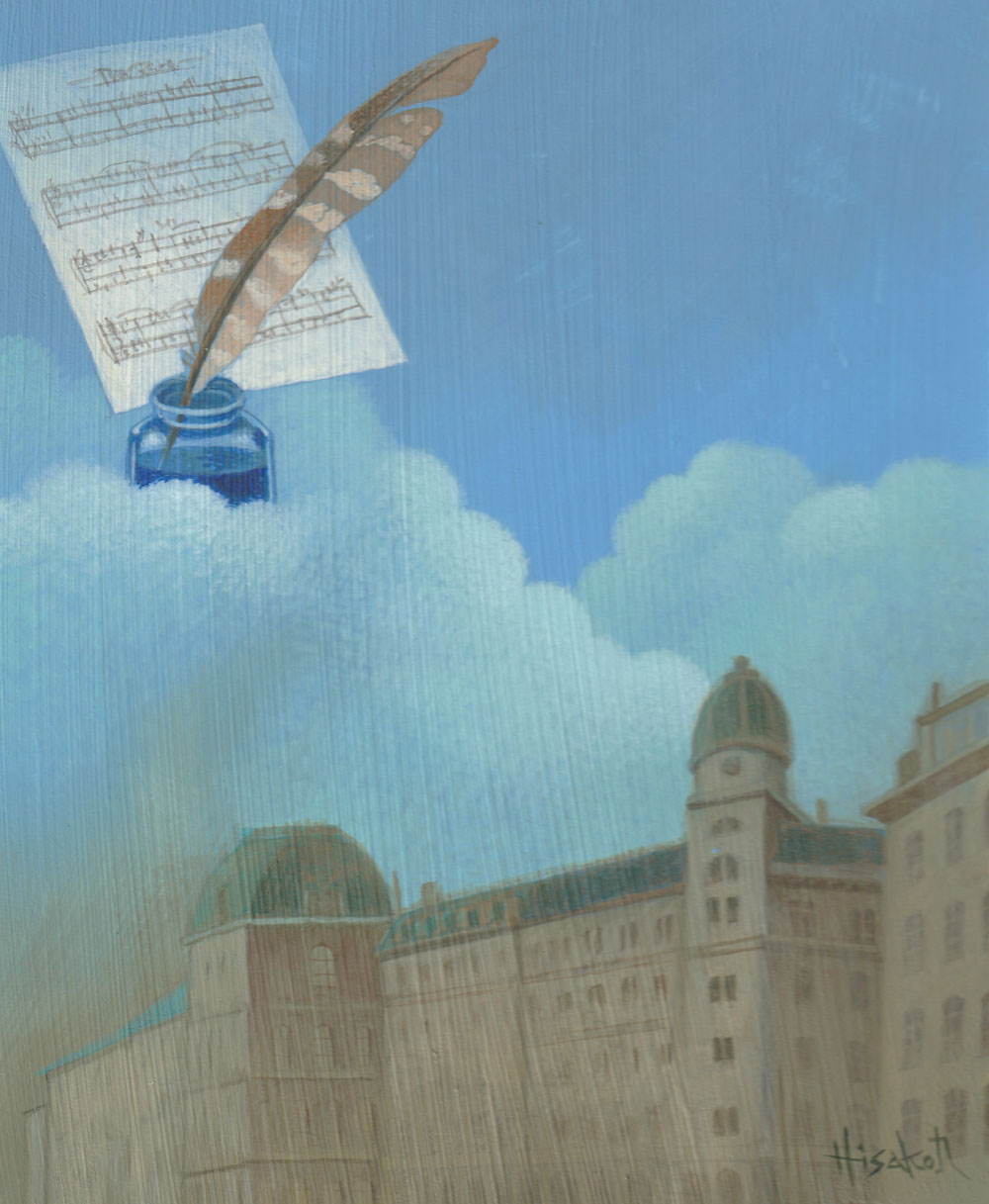

第13話『音楽の都ウィーン♪(1809→1837)』

♪ベートーヴェン作曲:ピアノ協奏曲 第5番「皇帝」 Op.73 変ホ長調

作曲年:1809年 出版年:1811年

もんどりうって3人したたかに壁へ頭をぶつける。ふっと意識が遠のいた鍵一、

「ちょっとアンタ起きてッ、大変よッ」

ドラクロワに頬をぺちぺち叩かれて、ようやく尻をさすりながら身体を起こした。目に飛び込んできた光景に、鍵一は「ホ」と口を開いたまま、ブレスも出来ない。

夏の陽射しの照り付ける窓辺で、1人の男が一心不乱に羽ペンを動かしている。

ふりみだした栗色の髪に粒々の汗がきらめく。五線譜を掻くペン先が力強い音を立てている。

ドラクロワが声を殺して興奮ぎみにささやいた、

「ね、彼ベートーヴェンでしょ?『楽聖』ベートーヴェンよね?10年も前に死んだはずなのにッ……なんで?どうして?ここ、ウィーンの彼のおうちよッ」

(ワープだ!)

鍵一は思わず前のめりに這って行きながら、かつて何度も何度も肖像画で眺めた『楽聖』の横顔を、眩しさをこらえて見つめずにはいられない。

「ベ……!」

と鍵一の言い掛けた瞬間、突如としてベートーヴェンは立ち上がり、倒れた椅子を踏み越えてバケツを取り上げるや、頭からその水を引ッかぶった……!水しぶきを避けて「ヒッ」と壁に張り付くドラクロワの足元からむっくりと目を覚ましたベルリオーズが、

「おお、天人が地上を歩いている!」(出典:シェイクスピア『十二夜』)

よたよたと歩きかけたが、床に転がっていたワインの空き瓶にけつまづいてスッ転んだ。ベートーヴェンが振り向きざまに目玉をひん剥く。

「なんだお前らは。俺の作曲の邪魔をするな。いま音楽が此処にあるんだッ、俺はどうしてもこのしっぽを掴まねばならん~んん~♪」

歌い出しながらベートーヴェンは不意にコブシを天へ突き上げて、

「フロイデ!(Freude)」

と叫んだかと思えば猫背になり、部屋中をさまよい歩きながら、手近にあるものへ次々と音符を書き付けてゆく。机に書く、壁に書く、わしづかみにしたワイングラスがつるりと落ちて割れるのも構わず壁に窓に床に書きまくる、しっぽを掴まれそうになったフェルマータが「ニャン」と鍵一の足元へ逃げてきた。

(これが『楽聖』ベートーヴェンの創作の舞台裏!アクシデントでワープしたとはいえ……この人にインタビューをしてみたいッ)

思い切って鍵一、ベルリオーズのギターを掲げて見せて、

「ベートーヴェン先生、ぼくらは音楽を学びたく……」

と歩み寄ったその時、爆音とともに部屋全体が凄まじく揺れて「ワッ」よろけたのをドラクロワに抱き留められた。見れば窓の外に黒煙が上がっている。みるみるうちに部屋の中まで硝煙の焦げくさい臭いが漂ってきた。ベートーヴェンは

aprement

※1に床を踏み鳴らして、

「ええい、忌々しいナポレオンとフランス軍め。俺が対位法と同程度に兵法に通じておれば、蹴散らしてやるものを!」

窓の外へ向かって怒鳴った。黒煙に混じってフランスの三色旗が翻っている。

(あれはナポレオン率いるフランス軍……!ウィーンに攻めてきているのか)

「ベートーヴェン先生、ここは危険すぎます。今すぐ逃げてください!」

思わず叫んだ鍵一を振り向こうともせず、ベートーヴェンはまたドサリと椅子に座って羽ペンを動かし始めた。

「ベートーヴェン先生!」

今度は遠くで爆音が響いた。ドラクロワとベルリオーズが「ヒャッ」と悲鳴を上げるも、ベートーヴェンのペン先は平然と音符を書き続けている。鍵一が後ろから五線譜を覗き込んでも、手を止める気配はない。

(そうか、ベートーヴェン……すでに聴力を失いかけてる)

「音楽のことならチェルニーに聞け」

不意に不自然なほどの大声でベートーヴェンが言った。びくりと身体を震わせた鍵一を、振り向きもせず楽聖は言葉を継ぐ。

「あいつは『橋渡し』をしてくれるだろう」

(チェルニー……!ベートーヴェンの弟子だったのか)

すると階下から子供の足音が「伯父さーん!今すぐ避難するから支度しなさいって、パパが」駆け上がってくるのが聞こえる。

(まずい!ここはひとまず、ワープして退散だ)

慌てて鍵一がベルリオーズの手から鍵盤ハーモニカを取ろうとすると、この音楽家はギュッと握ったまま離さない。

「ベルリオーズさん、その楽器をこちらへ!非常事態なんです、これを吹かないとッ」

「運命は星が決めるのではない。おれたちの意志が決めるのだ」(出典:シェイクスピア『ジュリアス・シーザー』)

「ベルリオーズちゃん、よくわかんないけどケンイチ君の言うとおりにしたほうが良さそうよッ」

階段を駆け上がってきた足音がすぐそこまで来ている、咄嗟に鍵一は叫んだ。

「ベルリオーズさん、吹いてください!最近発表されたチェルニー先生の曲を……!」

扉がひらく瞬間、ベルリオーズの吹く鍵盤ハーモニカから光があふれだした。輝くメロディに3人と1匹の身体はたちまち取り巻かれて、時空の彼方へ飛び去って行く……

♪チェルニー(ツェルニー)作曲 :フーガおよび多声音楽演奏のための教則本

前奏曲とフーガ 第4番 Op.400-4 変ロ短調

出版年:1837年

「おうふ」

「キャッ」

「時よ止まれ、お前は美しい……!」(出典:ゲーテ『ファウスト』)

もんどりうって3人、やわらかなソファへ飛び込んだ。はずみで跳ねて床へ転がった鍵一、ぐらぐらする頭を押さえてふと顔を上げると、「ホ」と息を呑んだ。

ガウンを羽織り、楽譜を手にした初老のその人が、

grandioso

※2の微笑みを浮かべて、鍵一を見つめている。あかあかと燃える暖炉の中で、ホトリと薪が落ちて火の粉を上げた。

「1811年の星降る夜は、まだ私の記憶に新しいが」

と、その人は穏やかに口をひらく。

「この20年の間に、さても世相は変わったものだな。近頃のウィーンでは、満月の夜に人と猫が降るのか」

ゆったりとした動作で鍵一を助け起こしてくれる、その大きな手が温かい。鍵一の脳裏に、リストに助け起こされた時の記憶がよみがえった。

(そうだ、この御方こそ、ベートーヴェンの弟子にしてリストの師匠……!B先生が『噛めば噛むほど旨味の増す曲じゃ』と称賛なさっていた、あのエチュードを創った人物……)

「夜分に恐れ入ります……チェルニー先生でいらっしゃいます、よね?」

吃りがちに鍵一が尋ねると、大音楽家はおおらかにうなづいた。「ニャン」とフェルマータがソファから跳ね下りると、

「おお、テオドール君にプレゼントした猫に似ているな。よしよし」※3

嬉しそうに両手をひろげてフェルマータを抱き上げる。そのまま、おもしろそうにソファを振り向いた。

「そちらはドラクロワ君だね」

「あらッ、チェルニー先生……!? お恥ずかしい、アタシったらこんな格好で……ッて、これは夢なのかしら……?」

ドラクロワはソファからピョンと跳ねて、パッションピンクの髪を懸命に撫で付けている。

「きみの評判はこのウィーンにも届いているよ。ゲーテ『ファウスト』の版画は特にすばらしかった。※4ブリリアントな色彩の油絵もよいが、私はあの繊細なモノトーンの版画のほうを好むよ。きみの詩情とユーモアセンスがよく発揮されていたと思う。

それから……隣はベルリオーズ君だね。リスト君はきみを高く評価していてね、手紙にきみのことをよく書いてくれる。

しかし大丈夫かね。とても具合が悪そうだ」

ソファに沈み込んだままベルリオーズは、

「最悪だと言えるうちは、まだ最悪ではない……」(出典:シェイクスピア『マクベス』)

自分のギターの弦を「ぽろん」と弱々しく鳴らした。

「これはいかん、奥で休ませよう。ドラクロワ君、付き添ってくれるね。……おい、誰か来てくれ」

チェルニー氏の鈴の音が響き渡ると、小間使いが「はい、旦那様」両肩に2匹、腕に2匹、頭に1匹、計5匹の猫を抱えて来た。

(チェルニー先生、さては猫好きですね……?)

鍵一の見守るほどに、小間使いは「や、でかい猫だな」笑って、猫たちの代わりにベルリオーズを軽々と抱えて行く。続くドラクロワが小声で「あとは任せたわよ」鍵一へ目配せして、ベルリオーズのギターを抱えて小走りに出て行った。

暖炉の火がぱちぱちと燃えている。

チェルニー氏はフェルマータを抱いたまま、微笑んで鍵一を振り向いた。

「さて……ザッハ・トルテ※5でも食べるかね?」

つづく

音楽用語で『荒々しく・激しく』の意。

音楽用語で『威厳のある・堂々した』の意。

1828年、ドラクロワはドイツの文豪ゲーテの戯曲『ファウスト』に着想を得て、版画の連作を発表しました。