二世紀前のウィーン:楽譜販売カタログから見る編曲作品の需要

二世紀前のウィーン:楽譜販売カタログから見る編曲作品の需要

掲載日:2013年3月4日

執筆者:丸山

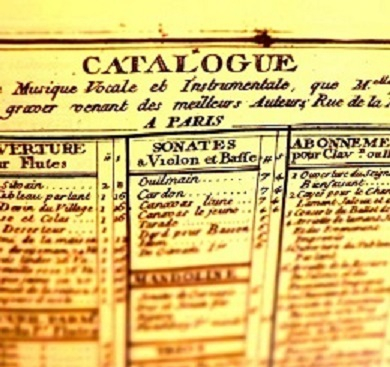

19世紀初期、パリの出版社の出版カタログから。

18-19世紀における編曲の意義の1つとして、楽譜商、ないしは作曲家の収益が挙げられます。そして楽譜商の商品カタログを見てみると、当時の音楽生活において編曲が占めていた比重が推察されます。

ヴィーンの楽譜商、トレーク社のカタログで興味深いのは、取扱い楽譜のうち器楽曲の項目の中で、オペラとバレエから小編成への編曲が独立にまとめられていることです。「オペラ、バレエから2つのヴァイオリン、ヴィオラ、チェロのために編曲された四重奏」といった具合です。ピアノ編曲でいえば、トレークが1804年に刊行した商品カタログの追補では、「ピアノフォルテのための序曲」という項目が独立に作られています。(ヴォーカル・スコアはまた別の項目になっています。)

トレークのカタログはほんの一例に過ぎません。編曲の出版、流通に関してはさらに調査が必要です。それでも、交響曲などからの編曲がオリジナルの四重奏曲と同じ項目で並べられているのに対して、オペラやバレエからの編曲が別項目にされているのを見ると、そうした編曲に対するニーズの高さが想像されます。

編曲をオリジナルと同じ項目に並べるのではなく、編曲先の編成に合わせているのは、自分で演奏できる曲を探す楽譜の買い手=演奏者への配慮でしょう。どれだけの楽譜が扱われていたのか、当時に戻って見てみたいものです。