クイズの答え:シュトラウス一家作品の変奏曲・パラフレーズを残していないのは誰?

掲載日:2013年1月4日

執筆者:林川崇

明けましておめでとうございます。

新年といえば、ニューイヤーコンサート!

ニューイヤーコンサートにはウィンナ・ワルツですよね。

「ワルツ王」と言われるヨハン・シュトラウス2世(1825~1899)のワルツやポルカは、

多くのヴィルトゥオーゾ・ピアニストや作曲家たちによってピアノ編曲されました。

そこで問題です。

次の3人の中で、シュトラウス一家の作品による変奏曲・パラフレーズを残して「いない」のは誰?

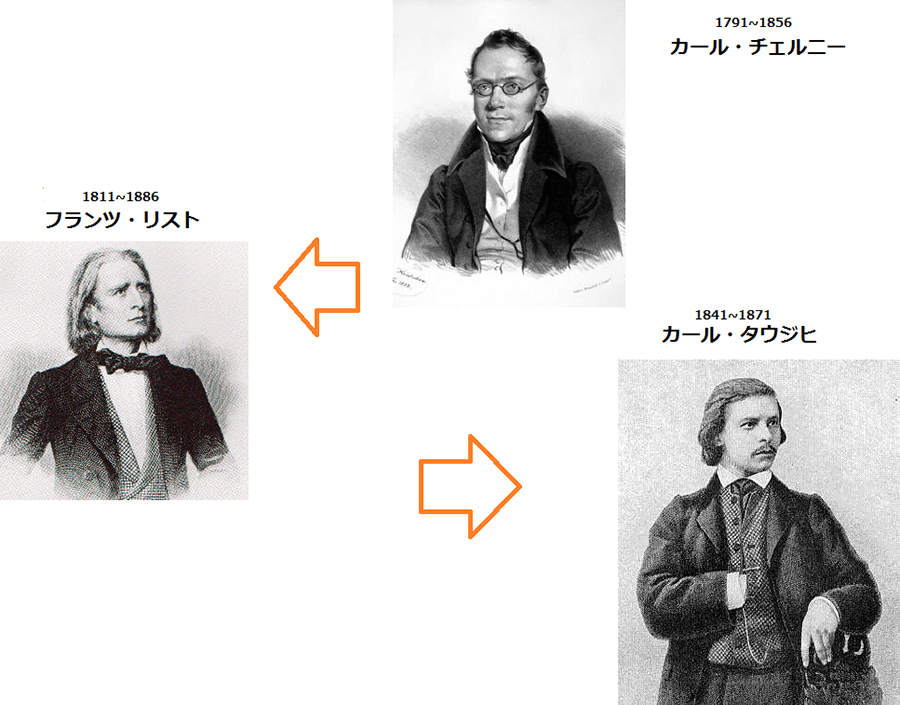

a)チェルニー

b)リスト

c)タウジヒ※1

- 1841〜1871、リストの弟子で「「メフィスト・ワルツ第1番」」を献呈されている。

答えはこちら

掲載日:2013年1月7日

正解は・・・

bのリストでした。

もちろん、リストとシュトラウス一家の音楽とは全く関係ないのかというと決してそんな事はありません。

例えばヨハン・シュトラウス1世(1801〜1849)は、リストの「半音階的大ギャロップ」S.219をメインに「華麗な大ワルツ」S.209の終結部のギャロップを組み込んだ「リストの主題による熱狂的なギャロップ」Op.114を作っています。

一方、ヨハン2世の方も、リストが1856年ウィーンを訪問した際に、ワルツ「別れの叫び」Op.179を献呈しています。

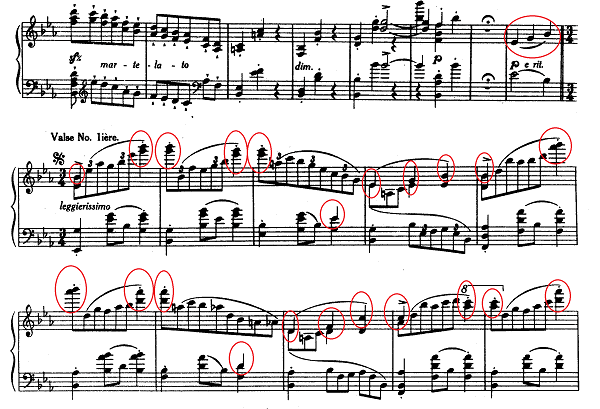

筆者が楽譜を見たことがある最も古いシュトラウス編曲は、チェルニーのものでした。

ヨハン1世のワルツ「ライヒシュタット公爵」によって書いた変奏曲Op.249です。

1830年代初頭、ヨーロッパ中でこのワルツが流行して、多くの編曲がされました。

他にも、ヨハン1世の存命中は、彼の曲を元にドイツのヒュンテン、フランスのエルツ、イタリア出身のドイツ人デーラーを始めとする多くのピアニスト・コンポーザーが変奏曲を発表しました。

その後流行はいったん下火となり、タウジヒがヨハン2世のいくつかのワルツの編曲を発表する1863年頃まで時代が飛びます。

タウジヒ編による「蛾 Nachtfalter」と「人生は一度だけ Man lebt nur einmal」は現在でもしばしば演奏されます。

YouTubeで検索

Strauss Tausig Nachtfalter

Strauss Tausig Man lebt nur einmal

実は、シュトラウス作品によるヴィルトゥオーゾ編曲が盛んに出版されるのは20世紀になってからです。

もちろん、19世紀にもアルフレート・グリュンフェルト(1852〜1924)やモーリッツ・ローゼンタール(1862〜1946、ショパンの孫弟子)といった人たちが、自ら作ったパラフレーズをヨハン2世本人に披露して称賛を受けたり、ドイツ近代の巨匠マックス・レーガーが独自のスタイルによる編曲を作ったりしています。しかし、これらが出版されたのは1920年代、30年代になってからのことです。

シュトラウス編曲が数多く作られるきっかけは、おそらくシュルツ=エヴラー(1852〜1905 タウジヒの弟子)の《美しく青きドナウによるアラベスク》でしょう。

これが1904年にドイツで出版されると瞬く間に人々の心を捕え、多くのヴィルトゥオーゾ達がこぞってレパートリーに加えました。

この編曲、全曲にわたる超絶技巧の連続する中からよく知られた主題が浮かび上がってくるというもので、現在でも腕自慢必携のレパートリーとなっており、まさに「ウィンナ・ワルツの代名詞」による「シュトラウス・パラフレーズの代名詞」といえる作品です。

YouTubeで検索:Strauss Schulz-Evler Blue Danube