クイズ:《ディアベッリ変奏曲》 について

掲載日:2012年12月21日

執筆者:中川

今週のクイズは《ディアベッリ変奏曲》についてです。

《ディアベッリ変奏曲》といえばベートーヴェンの《ディアベッリのワルツによる33の変奏曲》作品120がよく知られています。しかしこの《ディアベッリ変奏曲》、もともとはディアベッリ自ら作曲した「ワルツ」を主題とした変奏曲を当時ウィーンで活躍していた作曲家50人に競作させるというものでした。そこで今回はこの作曲家50人についての問題です。

a. シューベルト

b. ショパン

c. リスト

50人による競作である《ディアベッリ変奏曲》の最後を締めくくるコーダを書いた作曲家はいったい誰でしょう。こちらはノーヒントです。(中川)

答えと解説

掲載日:2012年12月24日

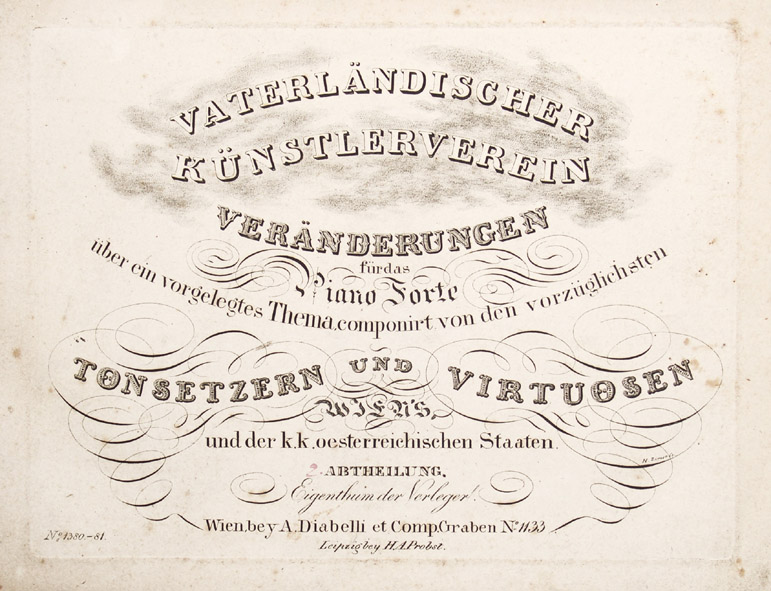

《ディアベッリ変奏曲》−この大プロジェクトは,出版業も営んでいた作曲家,アントン・ディアベッリによって1819年に企画されました。ベートーヴェンはディアベッリの注文が「一人あたり一変奏」であったにもかかわらず,この変奏曲作りに「ハマって」しまい,1823年まで4年をかけて33もの変奏を仕上げる事になります。結果として,ベートーヴェンの仕上げた33の変奏曲を第1部,ベートーヴェン以外の50人の作曲家による競作を第2部とし,『祖国の芸術家協会Vaterländischer Künstlerverein』と題されて1824年に出版されました。

この第2部に名を連ねている作曲家には,かのシューベルトやチェルニーといった現在でもよく知られている人物はもちろんのことながら,フンメル,モシェレス,カルクブレンナー,ピクシスのように当時ウィーンで活躍していた名だたるヴィルトゥオーゾたち,そしてモーツァルトの息子のフランツ・クサーヴァー・モーツァルトや,対位法の大家として後年ブルックナーの師となるジーモン・ゼヒターの名前も見えます。また,50人の中にはベートーヴェンやシューベルトの知り合いとして彼らの伝記に登場する人物もちらほら含まれていますが,そのいっぽうで今日ではまったく知られていないような名前も数多く見られます。この《ディアベッリ変奏曲》がなければ名前すら残らなかったような人物もいるかもしれません。

c. ショパン

ショパンが1810年生まれでウィーンを訪れるのは1831年ですから,「当時ウィーンで活躍していた作曲家」には残念ながら当てはまらないのです。いっぽう一歳年下のリストは1819年からウィーンでチェルニーに師事していました。その関係もあってか,彼の場合「ハンガリー生まれの11才の少年」と注意書きが付されて収録されることになります。実はこれがリストの記念すべき最初の出版作品でもあるのです。ちなみにリストは後年6人の合作による《ヘクサメロン》という変奏曲をまとめますが,この発案に少年期にかかわったこの《ディアベッリ変奏曲》が影響しているのは間違いないでしょう。

カール・チェルニー

現在では練習曲ばかりが有名になっているチェルニーですが,ディアベッリ変奏曲が作られた頃はまだ作曲家としてデビューしたばかりでした。もちろん練習曲集は「チェルニー30番」作品839はおろか,「40番」作品299も「100番」作品139も作られていません。ピアニストとして,そしてピアノ教師としては名高かったものの作曲家としてはまだ駆け出しだったチェルニーが他の49人の作曲家たちを差し置いてコーダを書くことになった理由は実はよくわかっていませんが,この《ディアベッリ変奏曲》プロジェクトに大きく関わっていたのは確かなようです。

チェルニーはベートーヴェン同様ディアベッリと懇意にしており,この頃のチェルニーの作品はほとんどがディアベッリ社から出版されています。問題1で挙げた少年リストが名を連ねているのもおそらくチェルニーの手引きによるものでしょう。

興味深いのは,チェルニー自身が担当した変奏(第4変奏)とコーダでは,だいぶ趣が異なっていることです。第4変奏のほうは1819年に依頼を受けてすぐに書いたものですが,コーダは他の変奏が出そろったであろう1823年以降に書かれており,ベートーヴェンの《33の変奏曲》を意識したような音形も見られます。(中川)