ドビュッシー前後の世代を育てた指導者~マルモンテルの横顔

掲載日:2012年11月22日

執筆者:上田泰史

『著名なピアニストたち』の著者、マルモンテルはドビュッシーのピアノの先生として知られているにすぎませんが、ドビュッシーが誕生し、作曲家として駆け出す19世紀後半、フランスのピアノ・シーン、特に教育の分野で「印象派」世代の教育の基礎を築いた重要な人物です。翻訳を開始するにあたって、もう少しマルモンテルについての知識を深めておきましょう。

1816年、マルモンテルはパリの南、リヨンの西に位置するクレルモン=フェランに生まれました。1827年パリ音楽院に入学、翌年にはピアノ科に登録しヅィメルマン教授の門下生となり1837年に一等賞を得てピアノ科を修了しました。このヅィメルマンのクラスからは、アルカンやフランク、ラヴィーナやプリューダンといったこの時代のフランスを代表するピアニスト兼作曲家が多数輩出されています。ピアノの他、彼は総譜視奏(スコア・リーディング)に加え厳格な作曲法の基礎(対位法・フーガ)を学び良い成績を修めました。

ピアノ科を出て間もなく、彼はソルフェージュ科の教員となり、46年にはアメリカ旅行で不在となっていたピアノ教授H.エルツのクラスを代行するまでになります。音楽院への貢献は院長に好感を与え、マルモンテルはプリューダンやアルカンら有力な候補者を抑えて1848年、ヅィメルマンの後任として教授の座につきます。以後、彼はビゼー、ギロー、デュボワ、ドビュッシーといった19世紀後半から20世紀前半に活躍した殆どのフランスの作曲家兼ピアニストたちの教育に携わり、その寛大で温厚な人柄で人々の尊敬を集めました。

マルモンテルの作品は、作品番号で180番台までが確認されています。その中には、規模・質において傑出した《敏捷さと表現の24の練習曲》作品45、《24の様式と華麗さの大練習曲》作品85を含む複数の練習曲集、二つのソナタ(作品8と86)、《創作主題による変奏曲》作品49など厳格な様式の作品、後期には鐘にまつわる伝承を標題とした《鐘の伝説:6つの性格小品》作品121(1875)の他、《パヴァーヌ》作品119(同年)や各曲にルイ14世時代の宮廷人の名を冠した《12のエール・ド・ダンス:古風な様式による小品組曲》作品122(同年)のような、擬バロック的なピアノ小品があります。これらは、ドビュッシー、ラヴェルら19世紀後半世代の音楽家たちの「バロック趣味」の素地を作る動きの一環を成すものです。マルモンテルの作品には今挙げた作品のように作品自体の魅力で輝くものもありますが、多くの作品はレガート、スタッカート、アーティキュレーション、フレージングなど多種多様なピアノの演奏の愉しみを最大限に引き出そうとする配慮の下に書かれた、魅力あふれる教育的作品です。

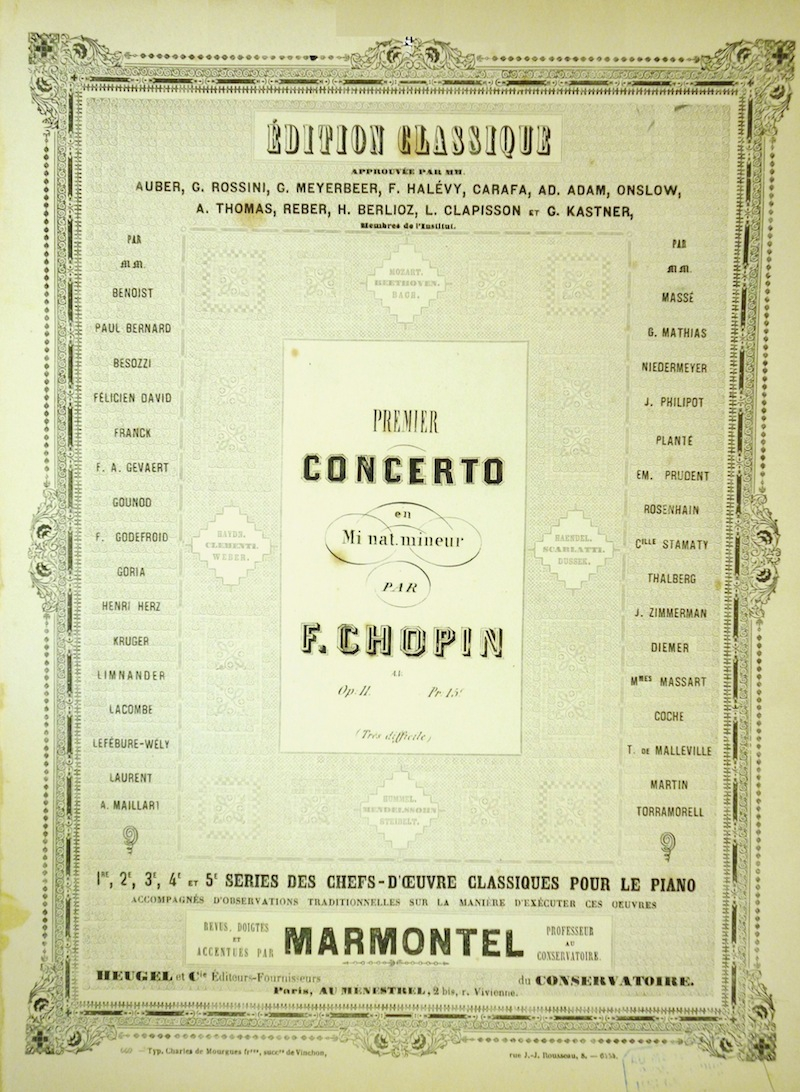

過去の音楽の普及に力を入れたマルモンテルは19世紀以前の多くの音楽の楽譜校訂を手掛け、1852年以降、フレスコバルディからヘンデル、バッハ父子、クープラン、モーツァルト、ベートーヴェン、メンデルスゾーン、シューマン、ショパンに至る曲集《ピアノのエコール・クラシック》を5集にわたって刊行しました。特に第4集に含まれるショパン選集は、19世紀のフランスにおけるショパン作品の定着に大きな影響を与えたと見られます。

彼が執筆活動にも熱心だったことは前回触れましたが、音楽家列伝シリーズのほかに『ピアノの歴史とその起源』(1885)、ピアノ教育に関する実践的な考察『古今のピアノ芸術:あるピアノ教授の助言』(1886)、芸術全般とピアノに関する美学的・教育的論考『音楽美学の基礎概念と諸芸術における美に関する考察』など、晩年、幅広いテーマで著作を残しました。

それでは、次回は「序文」を掲載いたします。