森の情景

掲載日:2012年11月15日

執筆者:上田泰史

アーカイブ整理【森】(2012/11/15)

日本では開発が進んだ都市部でも、近所の寺社に行けばそこはちょっとした杉林です。自然に神仏を見出し畏れ敬い、共に生きる日本人の感覚は今日も失われることなく受け継がれています

ヨーロッパでは自然と人との付き合い方はずいぶん異なります。「音楽と『様式』2」でも見たように、自然は混沌とした未知のフィールドであり、時に人に脅威を与える存在ですから、人はこれを支配し管理すべき対象と見なします。

自然の中でも、「森」は人間世界と隔絶された異界です。ヨーロッパに伝わる有名な童話「ヘンゼルとグレーテル」、「白雪姫」、「赤ずきんちゃん」の舞台となる森では、魔女や小人が現れて次々に怪事が起こります。オペラでも、例えばウェーバーの『魔弾の射手』で主人公が魔弾を鋳造するのは人の近づかない狼谷(深い谷間ですから当然奥深い森の中)ですし、メーテルランクの戯曲に基づくドビュッシーのオペラ『ペレアスとメリザンド』で、ペレアスの異父兄ゴローが不思議な少女メリザンドを泉のほとりで見つけるのもやはり森の中です。

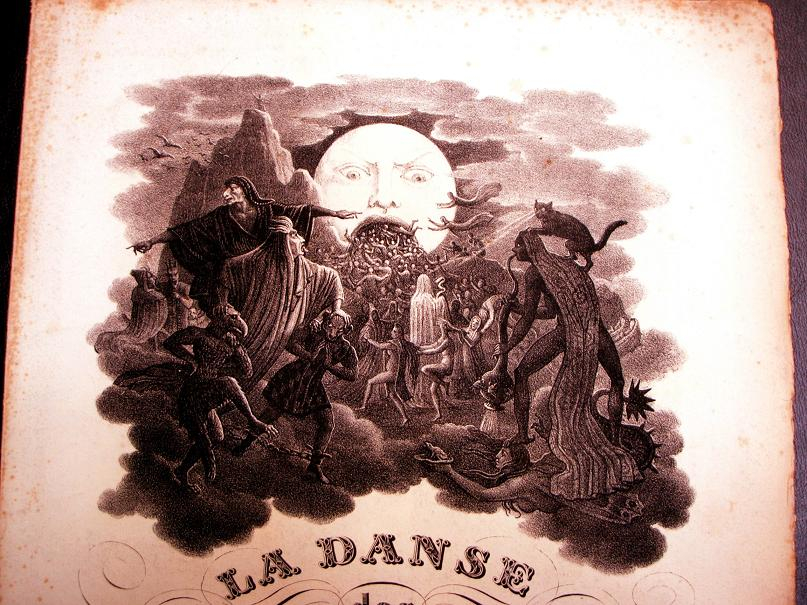

ところで、18世紀末から19世紀前半、音楽作品のタイトルには「幻想」という言葉がよく登場するようになります。この「幻想(ファンタジー)」は、単なる空想や夢想というよりも、奇怪・グロテスクというニュアンスに近いものでした。悪魔や魔女が登場するゲーテの戯曲『ファウスト』はこの時代の「幻想」のモデルとして、画家や音楽家たちに霊感を与えました。1830年に初演されたベルリオーズの《幻想交響曲》 第五楽章で描かれる魔女の饗宴のグロテスクな場面は、その代表的な例です。

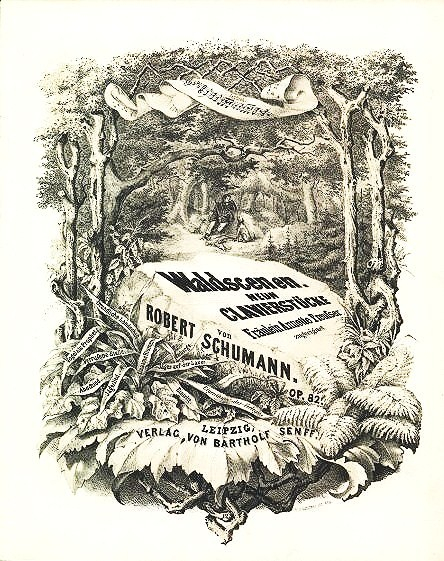

シューマンの《森の情景》は、「森」の曲としてはとても有名な作品の一つです。この曲集には〈森の入口〉、〈茂みのなかで獲物を待ち伏せる狩人〉、〈孤独な花〉、〈気味の悪い場所〉、〈親しみある風景〉、〈宿〉、〈予言の鳥〉、〈狩の歌〉、〈別れ〉という9つの場面が収められています。各曲のタイトルだけを見ても、森の神秘的なイメージが伝わってきますが、ゼンフから出版された初版の表紙(図2)には音楽に劣らぬ妖気が漂っています。左下の植物の葉には各曲のタイトルが記されています。