クイズ:西洋音楽の「調」

掲載日:2012年10月26日

執筆者:上田泰史

今日のクイズは西洋音楽の「調」に関するクイズです。

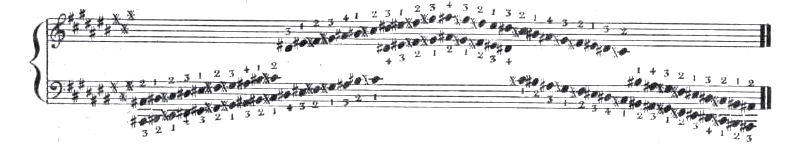

こちらは1804年に出版されたパリ国立音楽院公式メソッドに収められている音階の一部です。一見したところ、これは運指が書かれているただの練習用音階ですが、よく見ると見慣れない調号です。現代では見かけない音階ですが、これは何調の音階でしょうか?米印のような記号はダブルシャープです。

答えはこちら!

クイズの答えは、理論的には、「嬰イ長調」でした。

そもそも、「調」って何?という方のために、下記に簡単な説明を掲載しておきます。

ラジオやテレビの放送で楽曲が紹介されるとき、「ピアノ・ソナタ 変ロ長調」、「交響曲 ヘ長調」などというのを耳にします。ポップスや歌謡曲では、曲紹介の際にバンドや歌手の名前と曲のタイトルが読み上げられるだけですが、なぜか「クラシック」ではタイトルに「~調」という言葉が付きます。これは、西洋音楽のタイトルがしばしば「ソナタ」「ピアノ四重奏」などジャンル名と同一視されているために、同じ名称の曲がありすぎて曲の同定が困難になるという事情があります。そこで、曲を紹介するときには「作曲家名+タイトル+調性」を読み上げるという習慣があるのでしょう。「ショパン、ピアノ・ソナタ 第二番、変ロ短調」のように。

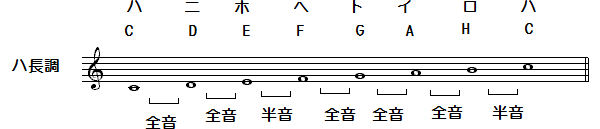

ところで、この「調」というのは、よく使われる割に、必ずしもみんなが理解している言葉ではありません。ある音を「中心音」として組織化された音階の体系を「調性」といいます。クラシックやポップスなどで最もよく使われるのは5つの全音と2つの半音からなる7つの音で構成される「全音階」です(半音とはピアノの隣り合う白鍵と黒鍵が作る小さな音程で、全音は半音二つ分です)。全音階には長音階と短音階の二種類がありますが、ここでは長音階だけを見てみましょう。

これは「ハ(=C)」の音から始まるハ長調の音階です。「5つの全音と2つの半音」をこの順で並べたのがいわゆる長調の音階(長音階)ということになります。長音階は「ハ音」以外に、1オクターヴを構成する12の半音のどこから始まってもいいので、12種類の長音階があることになります。たとえば、「ト音」から始まれば「ト長調」です。

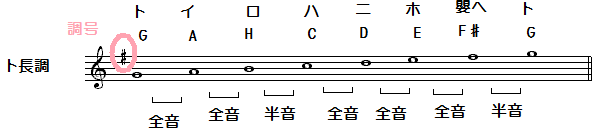

この場合は、音程が図1と同じ順番になるように、「ヘ音」に♯が付きます。このように、「5つの全音と2つの半音」という音階のシステムに合うよう諸音を秩序付けるためにつけられる♯や♭記号を「調号」といい、これは楽譜の左端にまとめて書かれます。ト長調の場合は「♯一つ」が調号です。音楽家は楽譜を読むことになれているので、調号を見た瞬間に、その曲が何調で書かれているか直ちに見抜くことができます。そこまで行くには、日頃から訓練しておかなくてはなりませんが、頭を使って調を言い当てる方法があります。ここでは長音階だけを問題にしますが、その方法は2つあります。

ひとつは原理的な考え方に基づく方法で、時間がかかるやりかたです。

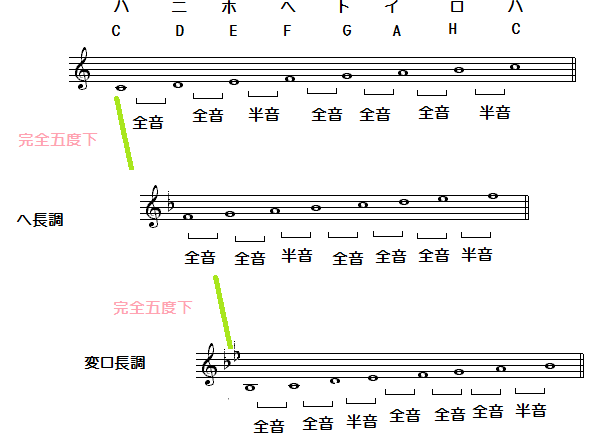

まず、ハ長調の中心音は「ハ音」、ト長調の中心音は「ト音」...ということを確認しておきましょう。この中心音(または主音)が完全5度上がる毎に、調号の♯がひとつずつ増えていきます。調号がないハ長調の中心音「ハ」の5度上の音は「ト」です。図2で見たようにト長調は♯が一つでした。この「ト音」の完全5度上の「ニ音」に上がってみましょう。そして、この「ニ音」を中心音とする「ニ長調」には♯が二つ(ヘとハ)付きます。したがって、ニ長調の調号は♯が二つ。

では♯が4つの長調は何調?というと、「ニ音」からさらに二回5度上に上がればいいわけですから、「ニ→ホ→嬰ヘ→ト→イ」と「イ」まで上がれば♯3つ、さらに「イ→ロ→嬰ハ→ニ→ホ」と「ホ」まで上がって、答えはホ長調ということになります。

しかし、このように♯を増やしていって出てくる長調はト長調、ニ長調、イ長調、ホ長調、ロ長調、嬰ヘ長調、嬰ハ長調の7つです。最後の嬰ハ長調は♯が7つ付きますが、嬰ハ音のさらに完全五度上は「嬰ト」なのでヘ音に二つ♯が付くことになって複雑すぎます。ですから普通は調号の♯は7つまでということになっています。でも、これでは12の長調すべてが出揃いません。

そこで、今度は♭系の音階が登場します。基本的な考え方は♯系と同じですが、♭の場合は調号の♭がひとつ増えるたびに中心音は完全5度ずつ「下がって」いきます。調号がつかないハ長調からみれば、調号に♭が一つつく音階はハ音から「ハ→ロ→イ→ト→ヘ」と5つ下がってヘ長調です。この「へ音」からさらに5度下がると♭二つの調、すなわち「変ロ」長調になります。なぜ「変」がつくかというと、すでに調号には♭が一つついているからです。このプロセスを繰り返していくと、♭系の長音階では次の7つの音階が得られます。ヘ長調、変ロ長調、変ホ長調、変イ長調、変ニ長調、変ト長調、変ハ長調。

さて、これで♯系から7つ、フラット系から7つ、これに♯系でも♭系でもないハ長調を加えて計15の音階が得られました。しかしこの中には調号が違っても、実質的に同じと見倣すことのできる調があります。それは、嬰ヘ長調と変ト長調、嬰ハ長調と変ニ長調、ロ長調と変ハ長調の三組です。この3つの重複を考慮して、15から3を引いて「長音階には12種類ある」と言っているわけです。

もう一つの調を見分ける方法は上記のプロセスの結果から導かれたもっと簡単なやりかたです。この方法のキーになるのは調号の一番右側にある♯/♭です。

一番右側の♯がついている音の半音上の音がその調の「中心音」です。たとえば図3のニ長調の音階を例に取ると、一番右側の♯は「ハ」のところについていますから、「嬰ハ」の半音上、すなわち「ニ」がこの音の中心音ということになり、この音階が「ニ長調」とであることがわかります。

同様に、こちらも調号の一番右の♭に着目します。図4の変ロ長調の音階を例に取ると、一番右側の♭は「ホ」のところについていますから、「変ホ」の―ここが♯とちがいます―完全4度下、すなわち「変ロ」が中心音ということになり、この音階が「変ロ長調」であることがわかります。